重说高罗佩与“狄公案”

作者:三联生活周刊

2020-09-28·阅读时长9分钟

本文需付费阅读

文章共计4967个字,产生2条评论

如您已购买,请登录

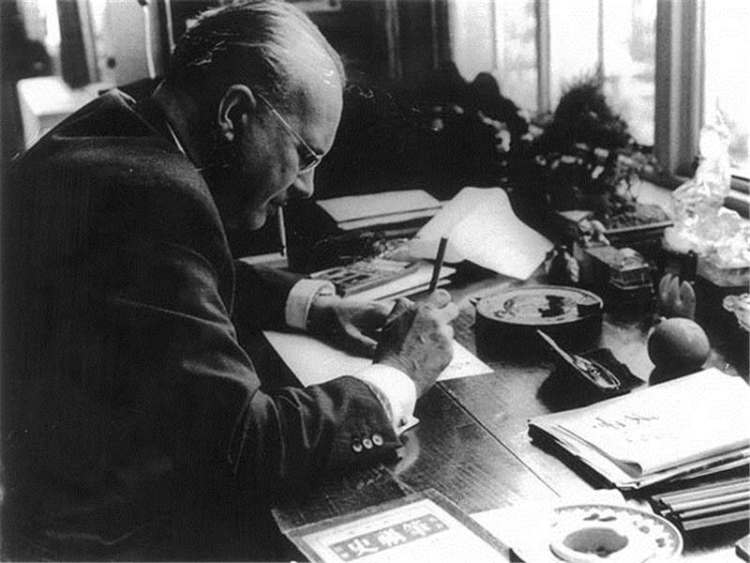

高罗佩晚年在东京书房著述时的留影

文/张凌

《武则天四大奇案》和狄公系列小说有何微妙的关联?

20世纪30年代后期,在荷兰驻日本使馆担任助理译员的高罗佩曾多次前往中国旅行,参加各种文化活动。据他本人回忆,1936年曾在上海面会过狄仁杰的后人,“乃是一位十分可敬的长者,精通古代书画鉴赏,惜哉此次晤面仅是出于礼节的泛泛而谈,因为笔者当时尚未预见到十四年之后,自己竟会提笔撰写有关其著名先祖的系列小说”(见《铁钉案》前言)。对方是否狄仁杰的后人已经难以考证,但这一段意想不到的邂逅,或许便是高罗佩与狄公结缘的肇始。

高罗佩1910年出生于荷兰祖特芬(Zutphen),本名罗伯特·汉斯·范古利克(Robert Hans van Gulik),其父威廉·雅各布·范古利克是荷兰皇家军队的军医官。1915年,罗伯特跟随家人远渡重洋,在荷属东印度(如今的印度尼西亚)居住过8年,初次接触到中国文化。1923年,全家返回荷兰定居,他在奈梅根(Nijmegen)市立中学读书,课余时自学中文,开始使用中文名“高罗佩”(“高”来自其姓氏Gulik中的Gu,“罗佩”则来自Robert的荷文音译),并在学术期刊《中国》上陆续发表研究论文。1930年9月,高罗佩进入莱顿大学,学习中文和日文,1932年2月获得学士学位,后来转入乌特勒支大学,1934年4月以论文《米芾及其〈砚史〉》获得东方语言学硕士学位,1935年3月又以论文《马头明王古今诸说源流考》获得哲学与文学博士学位,随即进入外交部,被任命为荷兰驻日本使馆助理译员。

高罗佩在荷兰驻日使馆工作7年之后,由于太平洋战争爆发,于1942年7月30日乘船撤离日本。临行仓促之际,他随身携带了几本中文书籍作为读物,其中包括长篇白话小说《武则天四大奇案》,正是此书导引了后来狄公案系列小说的写作。据其自传稿所言,直到1944年调任重庆后,他才真正看过《武则天四大奇案》,并深感兴趣,1948年前后在美国华盛顿工作时完成翻译。

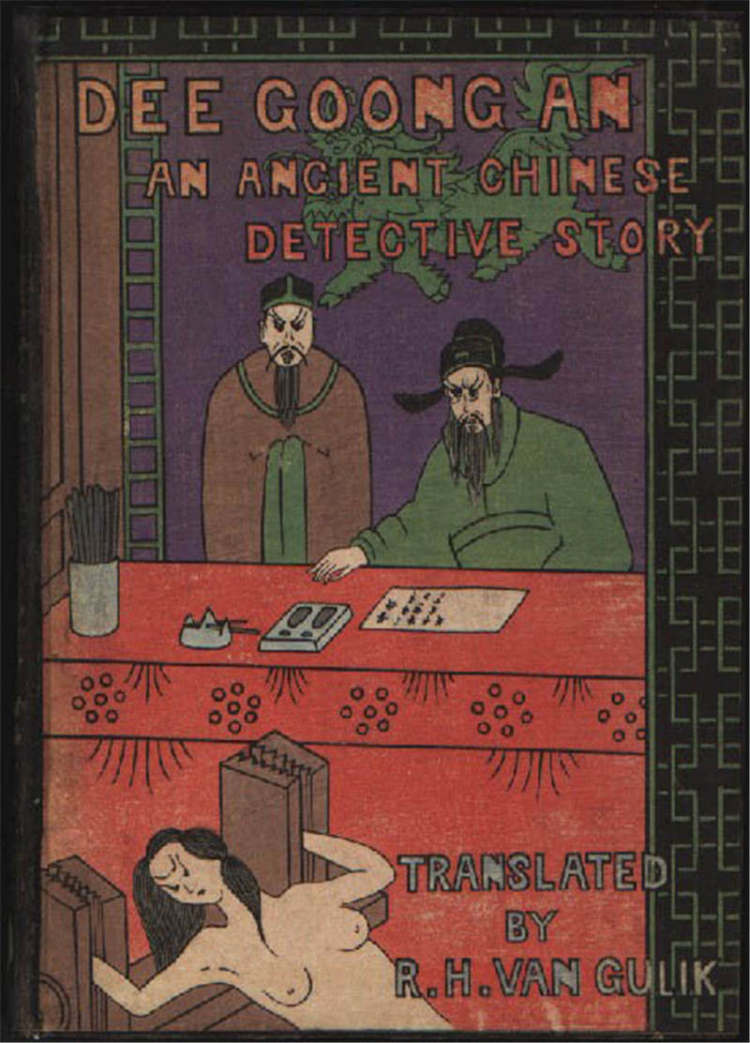

英译本《狄公案》1949年初版封面

1949年,《武则天四大奇案》的英译本《狄公案》(Dee Goong An:Three Murder Cases Solved by Judge Dee)在日本东京出版。关于此书出版的前后情形,高罗佩曾有过如下记述:

当我发现书市上有大量的日本年轻作家写的关于芝加哥和纽约的三等侦探小说时,我决定发表我的《狄公案》的英译本,以向那些作家展示古代中国侦探小说中有非常多的好题材。我自己出钱出版了那本书,结果它十分畅销,在六个月内已经把成本捞回来了,而且还赚到了可观的利润。中国和日本的作家们很喜欢看那本书,但并不觉得自己必须写那样的小说。他们坦诚地说,对他们来说,那个主题缺乏“异国情趣”。因此我决定作为一种试验来继续写那种小说,于是我接着写了《铜钟案》。(见《大汉学家高罗佩传》)

《武则天四大奇案》又名《狄公案》《狄梁公全传》,由清代无名氏所作,前30回讲述狄仁杰任山东昌平县令时智断三桩疑案的故事,后34回则是他入京后整肃朝纲、与武后党羽斗智斗勇的经历。高罗佩截取了前30回译成英文,因为在他看来,前半部的探案情节相当精彩,且基本遵从西方侦探小说的常规与准则,足以引起西方读者的兴趣。

文章作者

三联生活周刊

发表文章5613篇 获得17个推荐 粉丝47332人

一本杂志和他倡导的生活

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里