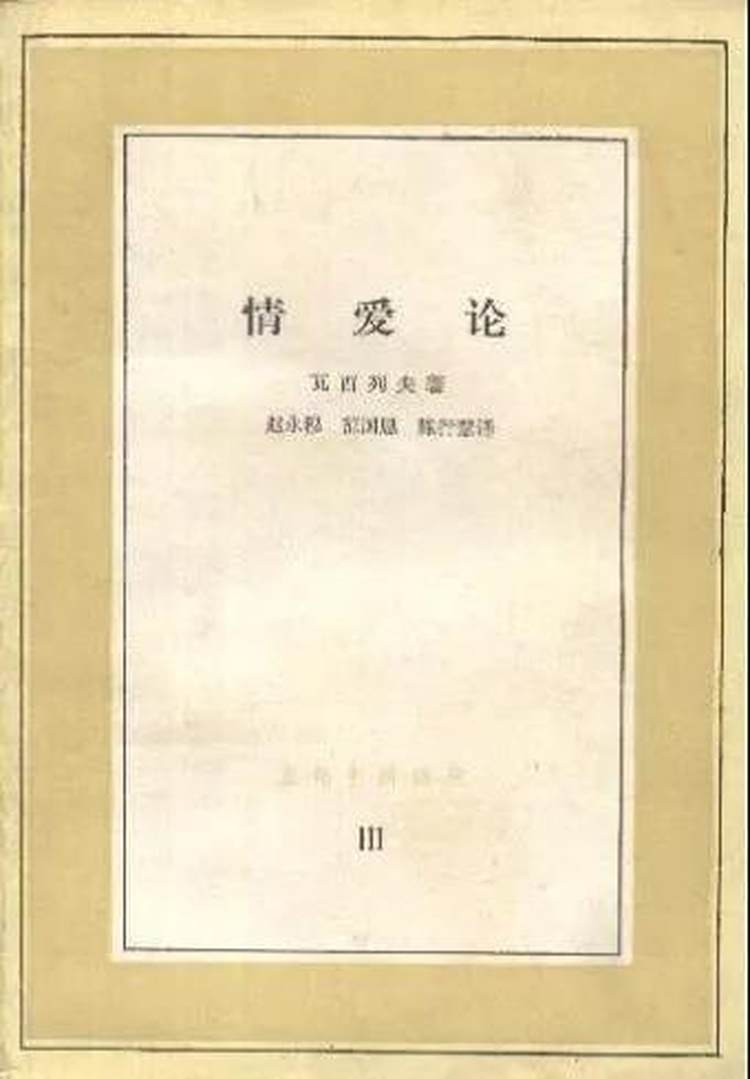

“1978年到1987年这10年是一个文化和知识思想的饥渴期,买书排的长队会拐几个弯。《情爱论》,100多万册,都卖疯掉了。”北京三联书店前总经理董秀玉多年后谈起对《情爱论》的印象,就是这句话:卖疯掉了。多年后,当人们谈论80年代的畅销书,《情爱论》常被拿来和托夫勒的《第三次浪潮》、弗洛伊德的《梦的解析》等销量极大的大众化西方学术书籍并列。

1984年出版《情爱论》时,三联书店还没有恢复独立建制,只是人民出版社下属的三联书店编辑和人民文学出版社同在朝内大街166号楼里办公。策划出版这本书的人是沈昌文,当时的职务还是三联编辑部主任兼《读书》杂志副主编,他接任北京三联书店总经理是《情爱论》出版一年多之后的事情了。沈昌文说,谈《情爱论》的出版背景,不能不先说五六十年代的“皮书”。

沈昌文先生(三联书店 供图)

三联在1949年前就有出版译著的传统,1951年和人民出版社合并之后,三联这个编辑部其实相当于人民出版社的“副牌”,人民社不方便出的书多放在三联名下出版,译书传统也就延续下来。在口述自传《知道》中他提到这么一段:1954年中央下发关于改进人民出版社工作的决定,其中一条要求“三联书店应当更多出版著作书籍,以便使党员和非党员作者的各种虽然尚有某些缺点,但有一定的用处的作品都印出来”,在这种政策背景下,三联书店在五六十年代挖掘了一批国内学者的重要学术著作出版,也翻译了一批观点“不合时宜”供批判参考的外国理论著作,像1954年出版的法共哲学家加罗蒂的《什么是自由》,1963年出版的亨利·勒菲弗尔所著《马克思主义的人道主义》,都属于这类以“副牌”名义出版的内部书。

在沈昌文记忆里,1954年到1957年是三联书店的第一个黄金时期,其间进行的一个“庞大译书工程”尤其让他印象深刻。按照中宣部的部署,时任人民出版社副总编辑兼三联书店编辑部主任的陈原开始进行西方学术名著的选译工作。1984 年10 月第一版他组织制订了《外国名著选译十二年(1956—1968)规划总目录》,三联书店据此组织翻译,内部叫“蓝皮书”,区分于此后60年代人民出版社和人民文学出版社的“灰皮书”和“黄皮书”。“蓝皮书”计划出版1614种书,1.2亿字,如果全部完成将是很可观的译著规模,但1958年移交给了商务印书馆,到1966年前,陈翰伯按照这个书目主持翻译出版了500多种,“文化大革命”开始后就中断了。直到1982年,商务印书馆以“汉译世界学术名著丛书”的形式重新出版这套西方学术著作。

“五六十年代出版的‘皮书’基本供内部批判性阅读,灰皮书主要是政治理论译著,像《第三帝国的兴亡》这种书,处级以上干部才能看到。黄皮书是为了批判资产阶级生活方式和颓废思想而译介一些西方文学作品,我记得自己看到的第一本黄皮书是凯鲁亚克的《在路上》。到‘文革’期间,这些‘皮书’也都没有了。”沈昌文对“皮书”有这么多回忆,是因为80年代的译书热潮虽然相隔二十多年,却和它有紧密的承接关系。

1978年后出版界首先对部分外国政治学术著作开禁,比如1980年4月由国家出版局、中央编译局、中国社科院及人民出版社组织专家确定了《西方马克思主义探讨》等167种内部参考书目,交26家出版社分工出版。在这之后,60年代只限内部发行的西方文学“黄皮书”如《麦田里的守望者》《愤怒的回顾》等,部分也被重新翻出来出版并公开发行。在没有书读的80年代,这些翻译书最先成了读书人的一席盛宴。几家大出版社先后推出不同风格的译作丛书,一场“丛书热”给知识界带来了猛烈的、持续不断的思想撞击。人民文学出版社和上海译文出版社合作出版“外国文学名著丛书”,介绍大批西方古典名著;外国文学出版社和上海译文出版社的“二十世纪外国文学丛书”,让读者第一次认识了西方现代文学,福克纳的《喧哗与骚动》、马尔克斯的《百年孤独》《菲茨杰拉德小说选》都是通过这套丛书介绍到国内,对中国作家群体产生的影响力延续了很多年。在哲学方面,商务印书馆的“汉译世界学术名著丛书”是世界古典学术名著的汇编,其中柏拉图的《理想国》、帕斯卡尔的《思想录》、黑格尔的《美学》等西方古典哲学名著都成为国内最权威的译本。《自我论》(科恩),1986年12月出版。80年代“丛书热”中,三联书店有两套丛书在知识界享有重要地位。一是1986年开始陆续出版的“现代西方学术文库”,国内读者通过这套书第一次接触到了西方现代的思潮与流派。系列第一本是尼采《悲剧的诞生》,这是国内最早介绍尼采思想的一本书。其后对存在主义的译介,直接带来了80年代中国思想界的萨特热和存在主义热。另一套在读者中产生广泛影响的丛书,是出版时间更早的“文化生活译丛”,《情爱论》便是居前的几本译著之一。在社科院哲学所研究员周国平的印象中,这套丛书“更像闲书,比较轻松”。取名“文化生活译丛”,沈昌文解释其来处是巴金先生,“巴金先生当年在上海主持文化生活出版社和平明出版社的时候,出了不少好书。范用先生提出来让我们学巴金,我就提出,三联不仅要恢复老生活书店的传统,还要把解放前其他出版前辈的文化传统继承过来,做外国老书的翻译出版。”在主持过三联工作的几任领导里面,沈昌文自认是比较偏爱西学的一位,“要说我主持三联书店期间做的几本很得意的书,我认为一本是房龙的《宽容》,印了15万册,一本是《情爱论》,印了120万册。”

沈昌文评价自己英文不灵,俄文还不错,1948年在上海开始学,到北京工作后又上过中苏友协的俄语夜校,50年代中期就可以在报纸上发表翻译文章了,“1954年我译了第一本书《出版物的成本核算》,1960年又译了《列宁对全世界妇女的遗教》。在《列宁》这本书里,作者蔡特金提到一位名叫柯伦泰的女革命家,十月革命胜利曾任外交人民委员,她认为所有妇女问题里面最重要的是性的问题。从这本书开始,我对马克思主义理论关于妇女和爱情的论述发生了兴趣,觉得可以注意研究这个方面的问题,做点尝试。等1982年我读到《情爱论》俄文版,马上产生了翻译出版的想法。”沈先生所说的俄文版,1982年由苏联“进步出版社”译自瓦西列夫的保加利亚原著。中文版译者之一赵永穆回忆第一次看到这本书的情形:大约是1982年秋天,沈昌文拿了三本俄文书到中央编译局文献室,请他们帮忙看看哪一本值得介绍到国内,“我的同事陈行慧和沈昌文在上海民治新闻专科学校曾经是同学,所以他常来我们办公室。”赵永穆现在已经不记得其他两本什么内容,一个月后沈昌文来取书,他和同事陈行慧、范国恩一致选出了这本,评价它题目比较新,谈论情爱却不庸俗,具备理性的高度。沈昌文当即提出请他们翻译,并表态如果半年能给出译稿,三个月内一定出版。拍板看似大胆,其实还是非常谨慎。最后决定选题之前,沈昌文查看了三联书店的历史资料,发现三联作为最早引进俄文思想类书籍的出版社,几十年前的出版物里就不乏谈论情爱和性爱的书,“我读过的有柯伦泰的《新妇女论》,1937年上海生活书店翻译出版,译者之一沈兹九是胡愈之夫人。还有1938年出版的《唯物恋爱观》,1946年董秋斯翻译的《性教育新论》。我想,有这些传统在先,出版一本专门讲性爱问题的书也不算太突兀。”1983年7月他把选题报了上去,很快批复同意。1984年6月译文审读完毕并交付印刷,同年11月正式出版。《读书》杂志前任执行主编吴彬,当年还是刚进《读书》的年轻人,被沈昌文指定为这本书的责任编辑。这是她第一次编书,书店后来批给她100元编辑费,大约每千字三四角钱,虽说少,但对她还是很有纪念意义。

沈昌文在他1984年6月14日关于书稿的编后说明末尾提及一个细节:“原书名仅一词:《爱》,译者拟用《论爱情》,我主张改为《情爱论》,取其带点学理气,也许销路小一点,但安全感强些,也适合‘文化生活译丛’的特点。”二十几年后再说到书名的斟酌,沈先生自嘲为“滑头”,他说自己一向喜欢在学术的幌子之下介绍新观念,编书编杂志常用的方式是:提供有关的材料,让读者引起种种想象,由此产生了某种想法。改书名为《情爱论》,借用的就是这点学术的幌子和想象的空间。

吴彬当年也写了工整的审读报告,她倾向以《论爱情》为名,觉得较为准确、严肃。“定现在这个书名,初衷根本没考虑好卖不好卖的问题。那会儿不用担心销量,书店规定3000册以下不起印,其实哪里有3000册以下的书,每本都差不多能印上两三万册。”吴彬说现在回想起来,就是玩一个文字游戏:原书名《爱》太直白,而《情爱论》多点学术色彩,那种差别比较微妙,就像我们今天多半会在出版物里使用“情色”这个词来替代“色情”。多年以后读者看到了全译本,抱怨当年的版本删得太多。那个年代,一本《异端的权利》(茨威格),1986年12月出版。书的“安全问题”是最不敢怠慢的。沈昌文说,《情爱论》以马克思主义观点来谈论爱情和性,按理说政治保险系数比较高,但国内环境和东欧、苏联毕竟还有差距,出版物很少、甚至从不谈论性爱问题,所以尽管苏联人出的俄文本未作删节,他还是决定按照国内标准再作加工。他定下的删节原则是:论点照译,对性爱的具体描述删除。沈先生委托吴彬做责任编辑,重要任务便是提出删节意见并做技术加工。据沈昌文留存的一份文字记录,初版全书约删去四五万字,比如书中有段落肯定国外青年性解放、性自由的积极一面,为了不让人联想到旧上海性学家张竞生博士,编辑将“性学家认为”全都改成了“研究者认为”,不敢出现“性学家”这个词。原书第四章《感觉和爱情》,对于性爱的视觉、听觉、嗅觉、触觉等感官作用描述很具体,最后这个章节被完整剔了出去,一字未留。这般如履薄冰,是因为国内出版界之前没有同类书籍出现过。

吴彬回忆,1983年、1984年的出版领域有很多禁区,性是其一:“我记得《读书》杂志当年就组织过一个讨论,关于区分什么是黄色、什么是爱情、什么是色情,请一些外国文学专家谈《飘》《简爱》等名著写到的爱情片断。在当时的情势下,这种讨论就是涉入禁区的动作了,出《情爱论》这样一本讨论爱情的专著简直耸人听闻。“我这个责任编辑不用斟酌文字。那个时期,担任翻译的大多都是学养深厚的前辈,巴金先生、冯亦代先生都为我们译过书,译稿质量之高,和现在某些出版社翻一本书找几个学生东拼西凑不可同日而语。《情爱论》是请中央编译局三位俄文专家翻译的,译稿质量绝对没问题,我的任务就是删。沈公给我的是全译本,嘱咐细读一遍,删掉什么由我具体把握。这本书的内容,说实话当时没有给我留下什么印象。光看书名和小标题我还有兴趣,那几年但凡和爱情沾边的书都吸引人,刘心武一篇小说《爱情的位置》就可以引起全社会轰动。等看到内容部分,我很快就昏昏欲睡了,感觉这个保加利亚人怎么把爱情写的像教科书一样。”吴彬说她删了所有直接谈及欲望、肉体和行为的内容。她现在不再记得书的内容,但和沈昌文的一次对话她记得很清楚:“快编完的时候,沈公问我到什么程度了,我说都删干净了。他说不要太干净,多少在不严重的地方留一点。我没明白什么意思,以为他想把突破禁忌的尺度再加大一点。结果沈公告诉我,留一些不删,是为了以后有检讨的余地。他感觉这本书不是完全没有风险,如果哪天出了问题,必须有次要‘错误’可供他检讨。”

吴彬觉得《情爱论》本来就不太好读,被自己删节之后更好看不到哪里去了,“没想到出版后会产生那么大轰动。”这部译书的选题,恰好填补了国内出版界关于情爱主题的真空地带,因此立刻成为畅销书。80 年代初期,出版社本来也不为销量发愁。沈昌文记得,那几年三联书的首印数多在1.5万册以上,但以这样高的基数,《情爱论》仍然算得上是80年代三联出版物里面社会影响力最大的书之一。

据三联总编室保存的书稿档案,从1984年到1997年,《情爱论》不但成为长销书,而且每年销量都不错,尤其在1987年以前反复多次加印,仅1986年3月和4月两次加印数量就达到28万册,1987年加印4次共47万册。在1987年7月第8次印刷的时候,总印量已经达到107万册。1986年,《中国青年报》社、《博览群书》杂志社和北京市新华书店评选年度“全国优秀畅销书”,《情爱论》入选。译者赵永穆说,《情爱论》当年在全国的风行程度是他也没有想到的。

大约是1984年冬天,中央编译局的同事到上海、新疆出差,回来告诉他这本书在这两地都脱销了,“从上海回来的同事说,复旦大学中文系学生几乎人手一册。去《人类的群星闪耀时》(茨威格), 1986 年2 月出版。新疆的同事也告诉我,乌鲁木齐新华书店到多少销多少。我有个同学的孩子在山东东营石油学院上学,问他爸爸:赵永穆是你同学啊?他翻译的那本书我们同学都在看。”

在三联的出版档案里,保存有当年的部分媒体报道。署名“本报记者徐志坚”的一篇消息题为《〈情爱论〉魅力何在?日销量令人瞠目》,文中记录了书店的销售盛况:“三联书店出版的《情爱论》重印后仍供不应求,据了解,国庆前后六天中,仅上海南京东路新华书店就售出6000余册,最大日销量达2000多册,为近年来图书销售中所罕见。”报道说这家书店的《情爱论》平均日销量400册,处于“热销的巅峰”。

进入90年代,这本书仍然受到一些出版社和读者的关注。1996年赵永穆在给三联编辑部的信中告知,“去年6月接到友人来信,说想买《情爱论》,但遍觅不得。”他因此事想到是否可以重版。赵永穆和编辑部书信往来多封,商议重新签约出版《情爱论》,并希望能借此将当年删掉的章节恢复。当时三联的编辑夏谦在《关于〈情爱论〉全译本的情况报告与审稿意见》中提及南方出版社在三联再版之前发行过全译本,虽影响不如三联,但亦无不良后果发生,建议三联借再版机会恢复全译本。

读者踊跃,时任总经理沈昌文高兴坏了(三联书店 供图)

读者踊跃,时任总经理沈昌文高兴坏了(三联书店 供图)

1997年2月三联全译本出版,赵永穆说,全译本也不全,“由于原稿一部分丢失,除整体删节的第四章完全恢复,其余零散删掉的段落其实还是没有能够补充进去。”全译本设计了新封面,定价也从1984年首印的1.65元变成了19.80元。这一版先后两次印刷,印数都在1万册左右,仍然超过同时期一些新书的印量。到1998年第12次印刷时,《情爱论》初版和增订再版的总印量加起来突破120万册。从1984年到1998年,一本书,见证了出版环境14年的变迁。出版《情爱论》之后,三联曾在1987年7月出版过潘光旦翻译的名著《性心理学》,但该书更偏重学术,加上社会环境已经变化,销量不复《情爱论》盛况。据沈昌文回忆,在80年代初期的新三联出版物里面,社会影响力和发行量都能够和《情爱论》相比的,唯有《傅雷家书》。上世纪80年代,大众阅读和精英阅读没有明显分界,读的书目分别不大,都处在饥不择食的阶段。但和大众读者近乎狂热的反应相比,即使在风行全国那几年,这本书留给学术界的印象也很平淡,或者说,学者们普遍认为这本书的理论价值不高,是时代背景造成它的阅读价值被放大并持续畅销。中国社科院外文所研究员李永平记得,1984、1985年他正在社科院读研究生,“我当时也买了这本书,觉得可以当做以后写论文的知识储备,但没有留下任何值得记忆的阅读感受。那种年代能有一本书专门谈论爱情和性,很想了解一下,但实际上我没有能够读完。”在三联书店的这类出版物中,他印象较深的是加缪哲学随笔《西西弗斯神话》,而这本《情爱论》他甚至不记得作者是哪国人。中国社科院哲学所研究员周国平说,1984年这本书出版的时候他刚考上“文革”后第一批博士研究生,“我一直都很关注三联出的书,大部分新书都会买。《情爱论》是冲书名买的,回去后翻了几页就读不下去了,当时就觉得作者观点陈旧,理论水平不上档次。”和80年代那些给读书界、学术界带来巨大观念冲击《第三次浪潮》(托夫勒), 1983 年3 月出版。的西方现代学术著作相比,诸如叔本华的《作为意志和表象的世界》和弗洛伊德的《精神分析引论》,《情爱论》在他们眼里基本无可取之处。在周国平看来,这本书当年畅销,一是因为书名吸引人,二是出版时间早,“国内毕竟还没有见过一本书系统地谈论情爱主题,自然引起很大关注。”前面提到的报道《〈情爱论〉魅力何在?日销量令人瞠目》,里面有对几个买书人的现场采访,多少能够代表当年读者的购买心理:一个大学生预订了二十本而不愿意透露姓名,他认为该书有助于年轻人为爱情增添更奇妙的光环。某女士买了一本,为的是送给在北京工作的丈夫。一中年人说自己买这本书是为了研究社会和人的心理,因为他从中看到的不只是情感,更多的是哲理。上海《文汇读书周报》1985年3月20日发表书评《爱情究竟是什么》,半年后《情爱论》加印后上市,读者仍争相购买、传阅、探讨,该报于是再次发表争鸣文章进行了讨论,可见这本书确实成了那两年极受关注的出版现象。 读者的抢购心态,一方面是好奇,希望了解国外对爱情及爱情关系的见解,另外也被一些报刊书评提升到严肃的理性高度。从上世纪80年代大众阅读心理看,确实较少出于娱乐的阅读目的,很多人都是在自觉进行文化和思想的启蒙式阅读,报刊书评栏目对一本书的讨论也通常被放在精神文化追求的层面上进行。《中国青年报》1985年2月21日发表的书评《爱情的哲学》就说,“《情爱论》教给我们理性地把握情感”,如果说这是八九十年代相当一部分青年读者的读后感,在那种提倡价值观讨论的时代氛围下完全能够理解。“那几年,读者实在太饥渴了。”吴彬回忆1978年读书开禁后,人们见到什么书都好奇,出版社给什么,读者就看什么,群体性的阅读需求使当时的出版和阅读变成了理想主义的行为。80年代初三联书店的编辑还和人民文学出版社在同一栋楼里办公,常羡慕他们的日子好过,每出一本外国文学名著都动辄发行几万册,读者排长队还买不到。有件事吴彬印象很深:西班牙外宾到北京,正好遇上杨绛翻译的《堂吉诃德》上柜售卖,王府井书店门口排了看不见尾的长队。外宾很兴奋,问翻译中国读者是不是特别喜爱西班牙文学,“他们哪里知道,那年头任何一本外国文学名著在中国出版都能看见这种景象。记得人民文学出版社出雨果的《悲惨世界》,一套六本根本等不及一次出齐,每上柜一本都销售一空,结果这套书开本都不一样,先出的几本是小32开,后出的几本是大32开。三联那套‘现代西方学术文库’也一样,我们到中山公园参加书市,柜台都快被读者挤倒了。”沈昌文认为出版《情爱论》也为三联摸索自己的路增加了信心,“只要不再搞‘文革’那一套,我们就自信还是有路可走。”沈昌文说,在1986年恢复独立建制前,三联不像其他出版社有比较清晰的专业分工。当时国内出版机构与体制学的是苏联模式,每个专业大类大致上只允许一家出版社独享,比如文学类的书集中交给人民文学出版社,美术类书集中由人民美术出版社出版。三联书店不具有任何专业色彩,出书方向成了问题,只能用“文化”这个词来找自己的位置。

沈昌文记得,1988年三联要出版杨绛的《洗澡》,还有人提出这是小说,应该归属人民文学出版社。为了名正言顺地“抢”过来,他在给上级的报告中强调这是“有深刻文化内涵的文学作品”,然后再问可不可以出。结果上面回复,有文化内涵的书,适合你们三联书店出。“如果说80年代出版界有什么‘圈地运动’,这《人类的故事》(房龙),1988年12月出版。就算是吧,三联用几年时间圈了一块文化的地。”

在吴彬印象里,除了《读书》杂志,《傅雷家书》和《情爱论》也属于最早为三联打出文化品牌影响的出版物之一,“那几年时代的信息是一点一点透露出来,一点一点往前走。从那时起到90年代知识界思想突破的各个阶段,三联都能先往前迈出半步甚至一步,奠定她今天在知识界的地位。”她说,《傅雷家书》对于知识界、读书界的影响力同样是因了特殊时代背景而延续到今天,如果没有楼适夷、范用这样的老出版人敏锐意识到傅雷书信中所谈论的文化、艺术话题对于时代的价值,如果不是在刚刚解禁的1981年就努力让它和读者见面,这些书信就算一直妥善保存在傅雷家人手里,过几年再整理出版也会时过境迁,产生不了那样巨大的社会反响了。

《读书》创刊号

吴彬很怀念那些在80年代为三联书店带来“光荣和梦想”的出版前辈。在特定时代的读书环境下,禁忌的存在会放大一本书的社会影响力。虽然不是“文化生活译丛”的第一本,《情爱论》却是1978年后三联发行量最大的一本翻译书。

在《情爱论》之前,“文化生活译丛”出版了《夏洛蒂·勃朗特书信》,印数8万多册。较早翻译付印、差不多和《情爱论》同时出版的还有两本俄文著作《欧洲文化的起源》以及高尔基的《我怎样学习和写作》,后者总印量也有10万册。在《情爱论》之后,三联书店1985年和1986年还出版了茨威格的《人类的群星闪耀时》《异端的权利》、房龙的《宽容》。1985年11月《宽容》出版后的情形也可以用“风靡一时”来形容,并且这部更受知识界推崇,但最后总发行量停留在38万这个数字上面,还是无法复制《情爱论》120万册的销售奇迹了。

(本篇文章摘自2008年出版的《守望家园——生活·读书·新知三联书店》一书,发布于2021年1月10日“三联生活周刊”微信号)

读者踊跃,时任总经理沈昌文高兴坏了(三联书店 供图)