中国古代十二名窑

作者:三联生活周刊

2018-11-21·阅读时长13分钟

本文需付费阅读

文章共计6932个字,产生26条评论

如您已购买,请登录

整理/王雯清

越窑

越窑因位于唐代越州而得名。它是古代著名的青瓷窑,制瓷历史自汉至宋长达1000余年,中晚唐逐渐进入辉煌时期,北宋晚期逐渐衰落,是唐代“南青北白”格局中“南青”的杰出代表。

20世纪30年代,陈万里先生曾多次到宁绍平原调查越窑遗址,并于1953年到达上林湖,确认上林湖地区是越窑的中心产地。90年代掀起了越窑考古的第一次高潮。自2004年起,上林湖地区先后发掘了上林湖后司岙与荷花芯窑址以及古银淀湖的张家地窑址,对了解越窑的制作工艺、烧制年代、秘色瓷提供了翔实的材料。张家地窑址出土了一批与越窑的透明玻璃釉完全不同,而与汝窑接近的乳浊釉类产品,第一次将越窑的下限推进到了南宋。

关于越窑的釉色之美,唐代诗人陆龟蒙描述其为“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来”。从出土和传世的越窑青瓷来看,其胎质呈淡灰色,烧结致密,釉呈失透状。晚唐五代时期釉色多呈湖水绿色,葱翠滋润,是为上乘之作。典型的越窑青瓷造型也相当精湛,有许多器物做成仿生形,如仿照瓜果形制作的壶,模仿海棠花式的碗、碟、盘、盏。唐代早期越窑青瓷极少装饰,五代时期刻、划纹饰逐渐兴盛起来,立体的纹饰与碧绿的釉色相映成趣。越窑青瓷的釉色与造型深受唐代饮茶人士喜爱,唐代陆羽在《茶经》中将越窑器列为茶具之首。

而对于越窑秘色瓷,历来争议颇多。一般认为,“秘色瓷”之称始于中唐,盛烧于五代,曾被吴越钱氏指定为贡瓷。“秘色”一词作为越窑珍奇精品一义来解时,专指五代时臣庶不得使用的供奉之物。

邢窑

邢窑以主产白瓷著称,是唐代“南青北白”格局中“北白”的杰出代表。邢窑自北朝发展至唐朝时进入成熟期,唐末五代时期逐渐衰落。窑址位于河北省邢台市内丘县和临城县一带,此地唐时隶属邢州,故称邢窑。

1980年,临城县发现18处邢窑窑址。1984年前后,内丘县发现28处古窑址,并发现了“盈”字款瓷片和唐三彩,专家一致认为这次发现的是唐代著名邢窑白瓷的主要产地。2003年,内丘不但出土了大量“盈”字款和“翰林”款白瓷,还首次出土了“官”字款白瓷残片,这一发现,填补了邢窑白瓷没有“官”字款的空白。

唐代邢瓷以其白胜霜雪的洁净色调和朴素大方的典雅作风见长。陆羽《茶经》中评价其“类银”“类雪”。按胎、釉质地的不同,邢窑白瓷可分为粗白瓷和细白瓷。精细白瓷有的薄如蛋壳,具有透影性,与其他窑相比尤胜一筹。装饰上多素面不带纹饰,到了晚唐,邢瓷中也出现了雕塑、堆贴、印花、刻花等装饰方法。邢瓷器底中刻“盈”字的,是唐代大盈库在邢窑定烧的瓷器,为贡品。

唐后期,由于原料短缺、战乱及自身技术局限等原因,邢窑逐渐衰落。细白瓷已不再生产,粗白瓷质量也明显下降。到宋时,定窑和磁州窑崛起,邢窑失去优势。

定窑

定窑是我国宋代五大名窑之一,与汝、官、哥、钧窑齐名。生产优质白瓷,以刻印花著称于世,曾一度成为北宋宫廷御用品。定窑到晚唐已烧白瓷,极盛于宋,而终于元。

1934年叶麟趾在《古今中外陶瓷汇编》中指出窑址在河北曲阳之后,小山富士夫根据叶氏提供的线索,在河北省曲阳涧磁村和燕川村找到窑址。曲阳县宋代属定州,故名定窑。

定窑受邢窑影响以烧制白瓷为主,同时还兼烧黑釉、酱釉、绿釉等。白瓷釉质莹润,色泽温和,宛若牙雕,透影性相当好。装饰上以生动有力的刻、印花白瓷驰誉古今,取胜于邢窑。宋金时期清丽素雅的刻花白瓷与富丽堂皇的印花白瓷,是定窑最主要的两个品种,代表了定窑鼎盛时期的典型艺术风格。

技术方面,定窑首创覆烧法,大大提高了产量。同时,镶口工艺问世,以金、银、铜包镶口边,既美观大方又解决了“定器有芒”的缺点。从唐初开始,定窑烧制“官”字款白瓷,供皇室贵族使用,经过五代至北宋后期,持续300多年。除此之外,它还由丝绸之路远销中亚、东欧各国。

定窑所生产的瓷器在社会上有很大影响,仿造者众多。据文献记载和考古发掘的实物来看,山西的霍州窑、平定窑、孟县窑、介休窑,山东的博山窑,安徽的萧县窑,江西的临川窑、吉州窑,四川的彭县窑等均曾见于文献或有仿品出土,从而形成了一个横跨南北的庞大窑系。

汝窑

汝窑,宋代五大名窑之一,以生产青瓷而著称,传世文物极少(据统计世界上不足百件),历来被视为无上珍品。历代文献记载的汝窑指宋代汝州辖区内专门为北宋宫廷烧造天青釉瓷器的瓷窑。汝窑自北宋晚期烧造御用天青釉瓷器,时长大概有20或40年。

20世纪30年代以来,日本学者开始赴汝州调查。中华人民共和国成立后,陈万里、冯先铭、叶喆民诸先生和国内古陶瓷研究爱好者也多次赴汝州考察,1987年最终确认传世汝窑瓷器的烧造地点位于今河南省平顶山市宝丰县大营镇清凉寺村。

汝瓷瓷土土质细腻,胎质坚硬呈香灰色,釉色润泽。釉中含玛瑙末,其色以天青为贵,有“雨过天晴云破处”的美誉,此外还有粉青、天蓝、卵白、豆青、虾青、葱绿等。釉面上往往开有极小的纹片,细碎繁密,宛如鱼鳞状或冰裂纹,造型精美。汝瓷多采用外裹足满釉支烧,底部有芝麻粒大小的支钉痕,工艺精湛。今日所见汝窑多为盘、碗、奁、瓶、洗、盏托等。

北宋末年,由于定窑生产的贡瓷出现了芒口现象,汝窑取代定窑,专为宫廷生产瓷器。但关于汝窑的性质,学界长期存在两种不同意见:一种意见认为汝窑就是北宋时期专门为宫廷烧造御用瓷器的官窑;另一种意见则认为汝窑是在烧造民用瓷的基础上,因产品精良而被朝廷选中烧造御用瓷器的。虽然学界对“贡窑”“官窑”等概念存在不同的理解,但汝窑生产与供应的官方背景是毋庸置疑的。

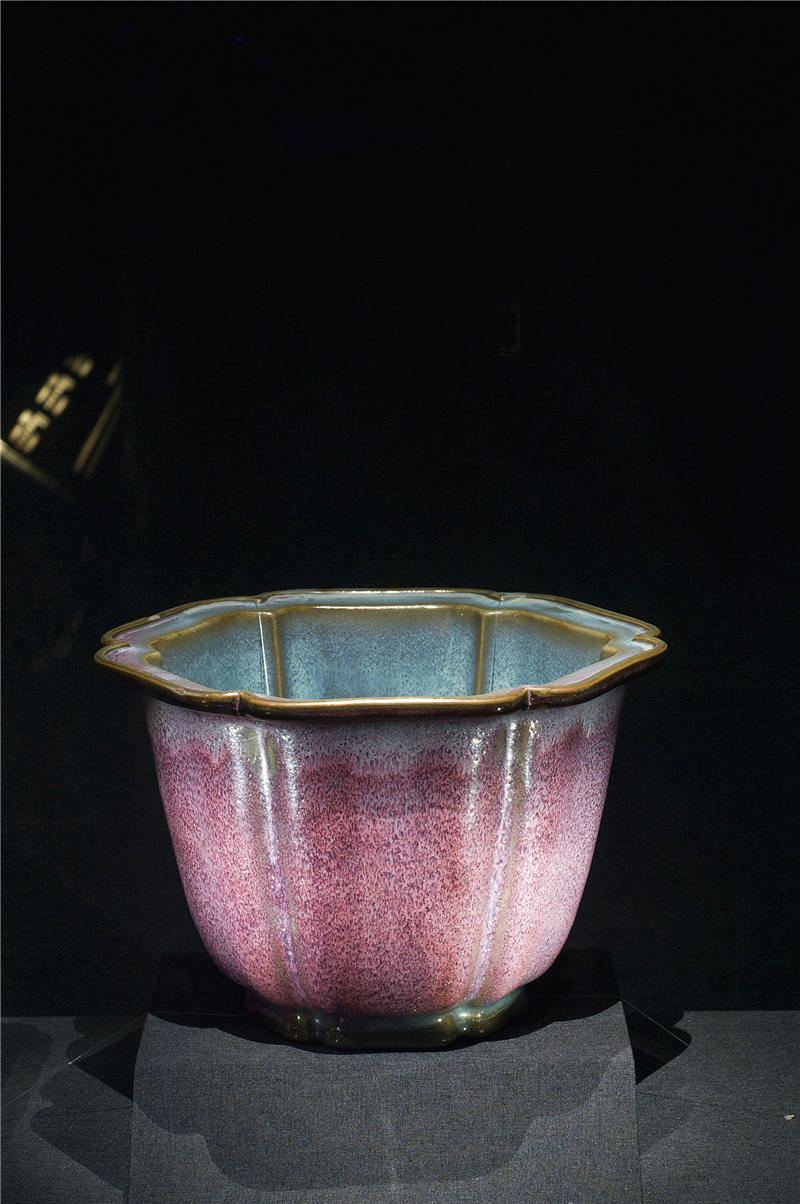

钧窑

钧窑是宋代五大名窑之一,以釉具五色、光彩夺目而独树一帜。钧窑在宋朝和金朝统治时期,已享盛名。但宋元时期的文献对于钧窑无明确记载,明清以来的文献主要记述了钧窑为宋窑,烧造地点在均州。

钧窑的调查开始于20世纪50年代。1964年,叶喆民、冯先铭对禹县神垕镇进行了踏查,认为钧瓷的主要产地是河南省,而且以禹县神垕镇为中心。六七十年代,禹县和郏县出土了唐钧。1965年,禹县钓台窑址出土“宣和元宝”钱范,发掘者依据文献记载及出土文物,形成了“钧窑始于唐,盛于宋,北宋徽宗时期成为御用珍品,并在禹州古钓台附近设官窑”,“宋室南迁,官钧窑停烧,到金元时代又有了新的发展”的经典观点。

近年来,由于多年的考古发现并无可靠的证据证明钧釉瓷始烧于宋代,关于钧窑源流及年代问题,学界形成了“北宋说”和“明初说”。

钧窑原属青瓷系统,由于原料中有铜、铁、磷酸物质和微量的钴等元素作呈色剂,在青釉上打破一色釉的单调,颜色千变万化,色泽比任何瓷窑体系都绚丽复杂。如以青釉来说,浅的如天青色,深的作天蓝色,淡的如月白色。

钧窑第一次成功烧成了铜红釉,这一变化打破了“南青北白”一统天下的局面,在陶瓷工艺史上非常突出。古人用“绿如春水初生日,红似晚霞欲出时”和“夕阳紫翠忽成岚”等诗句形容钧窑釉色之美。钧瓷器形多为各式花盆及盆托、洗、樽等器皿。一般器物多施满釉,釉质肥厚,常常在釉面下出现不规则的流线,俗称“蚯蚓走泥纹”。

文章作者

三联生活周刊

发表文章5613篇 获得26个推荐 粉丝47332人

一本杂志和他倡导的生活

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里