滇越铁路:在历史的风景中

作者:丘濂

2020-06-24·阅读时长26分钟

本文需付费阅读

文章共计13425个字,产生55条评论

如您已购买,请登录

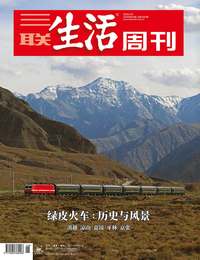

滇越铁路“滇段”长度465公里,从昆明出发,经过高山、峡谷、险滩与河流到达边境河口(王璐 摄)

主笔/丘濂 实习记者/田钟灵

1903年到1910年之间,由法国人主导,在中国云南省修建了一条连通越南的滇越铁路。它的总长度有854公里。“滇段”长度465公里,北起昆明,南到边境小城河口,再连接越南境内的铁路,可一直到达越南港口城市海防。滇越铁路的轨距是1米,和世界大多数国家及地区采用的1.435米轨距有所不同,因此也叫作“米轨”。它是中国现存的最古老且仍然在运行的一条米轨铁路。

2003年,考虑到沿途地质灾害和乘客减少无法盈利等因素,滇越铁路云南省内的客运列车全线停运。现在仍然有货运,但由于货运量不断减少,目前仅仅维持从中间点城市开远到河口每天两对货运列车的状态。如今唯一可以有火车乘坐的也是在开远市——2018年,当地政府和昆明铁路局商议,将属于开远管辖内的一段长11.61公里的米轨线路打造成轨道交通列车,既有通勤功能,又兼顾旅游观光。

要更多地感受滇越铁路,就要再结合自驾和徒步的方式,进行节点式的体验。这正是我们此次滇越铁路之旅所设计的方案:先从昆明开车南下至开远乘坐这段米轨,再一路自驾向南经过蒙自市的碧色寨、屏边县的人字桥和白寨大桥等铁路关键点最后到达河口。回程则取道个旧和建水,因为那里有一段个碧石(个旧-碧色寨-石屏)铁路。受到滇越铁路的影响,在1915年到1936年间,个碧石这段铁路由当地的民营资本投资修建。现在,其中的建水至团山段已经开发作为旅游小火车项目,是一个较为成功的活化利用的样本。

滇越铁路的整体才算是一份完整的遗产。它从海拔1895米的昆明,中间经过高山、峡谷、险滩与河流,由高原山地季风气候向湿热的热带雨林环境过渡,最终到达海拔仅76.9米的河口。这条铁路串联起来的是壮美异常的风光,背后则暗含当年修建铁路之艰难以及施工技术运用之精妙。作为一条西南地区连通国外的交通命脉,在滇越铁路上演绎了许多中国近代历史的重要事件,它催生了云南的民族经济,也见证了沿途一些市镇的兴衰。随着时间的推移,当滇越铁路的运输功能逐渐被其他铁路所分散,它曾经扮演的角色和所具有的价值也让人思考,未来整条滇越铁路,是否都能得到恰当的保护和利用?

河口车站是国际联运列车进入越南前的最后一站(王璐 摄)

米轨的初体验

在“云南十八怪”的说法中,有一条是“火车没有汽车快”,用来形容滇越铁路。我们在第一站开远,便有了深刻的体会。一路从昆明到开远,我们计划要赶上从开远站发出的观光火车,结果进城时堵在了收费站,误了发车时间。我们只好继续驾车追逐火车。停好车,再步行沿着木制栈道翻越一段山脊,居然得以在终点站“大塔”之前的一站“南洞”迎接了这趟列车的到来。

每年5月到10月之间,雨季汛期的原因,米轨上的列车速度都要控制在25公里/小时左右。这样的速度和米轨当年通车时的平均时速没有太大区别。只不过那时在经过蒙自平原那样平缓的地区时还可以提高速度,现在为了安全则要全程控速。在轰隆轰隆的声音中,列车缓慢前行。遇见弯道处,透过后面车窗的窗户还可以见到前面火车的车身。或者坐在前面,能看到后部的车厢犹如大鱼摆动尾巴。这是坐高铁永远不会有的视觉效果。

从南洞到大塔要经历滇越铁路上的第二大展线。所谓“展线”,就是火车在崇山峻岭中行驶时,因为坡度过大无法通过,而设计的一种迂回上升的行进路线。后来随着隧道技术的成熟,火车能够穿过相当长的隧道直接抵达山脉的另一端,就省去了贴山而行、在短隧道里钻进钻出的蜿蜒曲折。整个滇越铁路的曲线路段占到53%,最小曲线半径是80米,最大坡度是30‰。这种弯急坡陡的特点便能在这段线路中领略一二。

展线的设计让人和景观之间得以最大限度地接近。时而两山立于车厢左右,形成威逼压迫之势,只有半臂相隔就能触碰凹凸不平的岩壁,这不由得让人倒吸冷气,感慨幸好没有激动得将脑袋伸出车窗外;时而有植物旁逸斜出的枝杈仿佛要伸进车厢,吓得人急忙闪躲,实际树木正好修剪到不至于碰到列车的长度。车窗开到一半,吹进来凉爽的风,有时带进来叶片与花朵的清香,有时又是泥土和岩石的气息。我们乘坐的车厢,仿照过去,用古典风格的皮座椅来布置。它让我想起在昆明的法国收藏家裴逸风那里看到的一张老照片——1934年,一位在越南海防工作的法国工程师古尔林·路易斯(Guerlin Louis)带着妻子、女儿和越南保姆一起乘坐滇越铁路上的列车,到昆明旅行。他用相机记录下自己的家人,以及沿途的风土人情。在那张照片里,家人正是坐在车厢里类似的皮质座椅上。身穿白色蕾丝长裙的妻子凝视镜头,而年幼的女儿则带着激动的表情望向车窗外,已然被车窗外的景观深深吸引。

红河与南溪河在这里交汇,河口因此得名。中越铁路大桥(左边)的对岸就是越南(于楚众 摄)

列车到达大塔之后要进行原路折返。车头是东风21型内燃机车,有两个驾驶舱,只要车头从旁边的铁路线错回车尾,就能继续行驶。趁着等待的工夫,我观察了一下轨道。说是米轨,在车厢里的感觉只是它比一般车厢窄些。法国人当年选择米轨,最主要是成本节约的考虑——和轨道配套的还有为了预防白蚁和雨水侵蚀的钢枕,轨道之间距离短了,建筑材料相应节约。米轨上行驶的列车轻便灵活,机车牵引力无需太大。东南亚国家至今铁路里程的70%都是米轨。

返回的路上得以补看刚才错过的隧道和大桥。滇越铁路以隧道和桥梁众多著称,共有隧道155个、桥梁465座。开远这段短短11公里的线路就要经过6个隧道和3座形态各异的桥。这些隧道的特别之处在于相当一部分都采用“无衬砌”的方式,也就是里面并没有再抹水泥来加固,这得益于本地特有的坚硬岩层,让隧道的形制有种原始的粗粝之感。列车足够缓慢的行驶速度,得以让人细细观看那些岩石层层叠叠的结构,由于某些矿物质的含量而泛出来的或红或绿的颜色,以及发现过去蒸汽机车通过时熏染出来的黑色印迹。

在滇越铁路边的城市,孩子们乐于在铁道边玩耍(于楚众 摄)

途经的那座七孔桥是滇越铁路唯一的一座高架多孔石拱桥。有意思的是它并不跨越水面,而是横跨在一片稻田之上。正是这样的“旱地桥”让它在日本人的轰炸中得以幸存。1940年,开远遭到日军飞机轰炸11次,其中5次都是针对旁边的小龙潭大桥,因为他们认为“旱地桥”被破坏后更容易恢复。另外一座木花果大桥则是滇越铁路唯一一座保持原貌的钢桁架梁桥。它的上部和下部横向联杆都是由一座四格网状桁架连接,使桥体呈栅格状几何纹造型,民间也叫作大花桥。一位着重于桥梁研究的滇越铁路爱好者钟声告诉我:“当时建桥的构件是从法国通过海运到海防,再经过红河水运到云南的蛮耗码头,接着从码头再改用骡马运到现场。这就决定了每个构件重量不超过100公斤,长度不能超过2.5米,否则人背马驮都运不动。这些局限了桁架钢梁只能长51.5米。要是两岸的跨度大于这个长度,就只能再连引桥。所以小龙潭大桥两边都有石拱桥相连,是一种中西合璧的状况。”在钟声看来,滇越铁路的魅力首先在于它在大地上的形态。“这是最直观的。坐惯了平原上的铁路,会立刻意识到它的不同。”

火车又驶回了开远站。这趟列车在2018年7月启动的时候,前3个月出现了一票难求的情况。开远的兴起和滇越铁路直接相关,是座火车拉来的城市。开远人心中也有强烈的火车情结。尽管开远站已经停止客运多年,现在每天也只有3到4班轨道列车,但它的站台在白天一直都向市民开放。人们在等车的长椅上聊天,在宽阔的站台上散步和遛狗。火车站始终是个让他们感到亲切的地方。

文章作者

丘濂

发表文章128篇 获得35个推荐 粉丝1476人

《三联生活周刊》主笔,毕业于清华大学比较文学与文化研究专业。美食、传统文化和城市话题爱好者。

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里