用古典乐说再见

作者:爱乐

2021-03-25·阅读时长8分钟

本文需付费阅读

文章共计4372个字,产生0条评论

如您已购买,请登录

文/王竞尧

说再见,是个很普遍的人类经验,可是如何好好告别,每个人有自己的理解,无论是哪一种分别都令人感到五味杂陈。不过离别也常给艺术家们带来灵感。在古典乐中,曾留下了许多关于告别的乐章。

巴赫与贝多芬:写在离别号角响起时

巴赫与贝多芬的创作,向来以使用曲式结构命名作品为主,如“交响曲”“奏鸣曲”“赋格”等;可是在某些别离的时刻,二人也忍不住留下标题和文字。这样的标题音乐,从乐曲标题就清楚展现了音乐创作的特定想法、人物或事件。

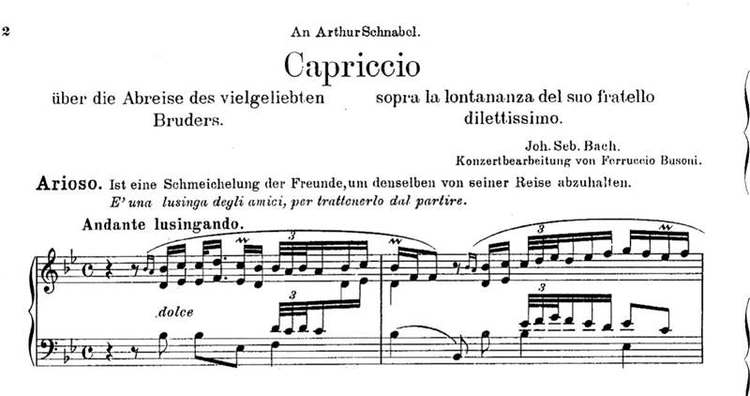

巴赫的《降B大调随想曲》(BWV992),全名为《为送别即将出发远行的哥哥而作的随想曲》(Capriccio on the departure of a beloved brother),作于1704年。巴赫家族六代从1560年左右开始到19世纪都是历史上有名的音乐世家,其中有几位在历史上享有名声。巴赫的父亲在艾森纳赫宫廷演奏弦乐器,大哥在奥尔德鲁夫的教堂担任管风琴手,一家人几乎都没离开过德国地界,唯独巴赫的一位哥哥在1704年获得了瑞典国王查理三世的赏识,接受了瑞典宫廷乐师的工作,要远赴异国他乡。在哥哥离开前,19岁的巴赫为了与即将远行的哥哥告别,写下了这首随想曲,表达对哥哥远行异乡的祝福与思念。

这首随想曲共分为六个段落,其中有对车夫号角的模仿,巴赫使用单纯的八分音符的连奏与滑音表达静寂的痛苦,切分音用来表达忧愁,并将它们形之于外,半音阶仿佛是号角与抽泣声。这首随想曲洋溢着激情和真情,伴随着伤感与祝福,终究哥哥还是要离开。

在谱面上,巴赫写下了这样一段文字:“我们一起试图劝阻他离开,跟他诉说可能会发生的危险,因为劝阻失败而感到叹息,后来号角声响起,哥哥踏上了离别的路途。”在写这首随想曲时,他并不知道哥哥将在异乡度过一生,这一别就再也没有见面。

贝多芬《26 奏鸣曲》作品的前两个小节,主题的三个音符上方记有德语“告别”(Le - be wohl)的音节

贝多芬生性固执傲慢,不善于处理人情世故及与人交往,给人强烈的距离感,他在生活中的知心朋友屈指可数,其中一位便是鲁道夫大公(Archduke Rudolph),也就是《“大公”三重奏》的大公,皇帝利奥波德二世(Leopold II)的儿子。年轻时的鲁道夫并没有对军事政治事务特别上心,反而对于音乐很感兴趣,16岁时他开始拜贝多芬为师,学习钢琴与音乐理论,并深深尊敬着贝多芬。鲁道夫也是贝多芬主要的经济赞助者,他十分慷慨,使贝多芬得以减轻生活负担,从而专心作曲。而这一教就是十多年,二人的师生关系后来也渐渐变成了深厚的友谊,为了回报鲁道夫在经济上的慷慨解囊,贝多芬为他创作了十多首作品,其中一首是第26号《“告别”奏鸣曲》(Op.81a,No.26, Les Adieux),也是贝多芬唯一亲自起过标题的奏鸣曲。

这首奏鸣曲的三个乐章分别是“告别”“不在”“重逢”,描述当时政治大环境下的离别。1809年,法国对德国宣战,拿破仑的军队入侵维也纳,王公贵族为了躲避军队炮轰,纷纷离开了维也纳,鲁道夫和家人也被迫逃到了匈牙利,只有贝多芬没有离开,二人不知道何时可以再相见,于是贝多芬写下了这样一首乐曲送给了鲁道夫。

在标题页,贝多芬标示了这样的文字“告别,维也纳,1809年5月4日,鲁道夫大公起程”,乐曲的开篇引人注目,右手旋律模仿邮车号角的声音(早年的奥地利地区,在信件送达时,邮差会吹一下号角,代表邮车已在外等候),鲁道夫就要坐上邮车离开,这是鲁道夫要踏上离别路途的声音。

这不禁让人想到诗人李白的《送友人》中的诗句:“此地一为别,孤蓬万里征。……挥手自兹去,萧萧班马鸣。”友人就要离开战乱的祖国了,分别之际,邮车离别的号角声就像声声马鸣,嘹亮的号角发出一声长鸣,引发了生命中的某种深层的震撼。离别不是一道线,是涟漪般不断扩散的圆圈。离别定格为一个回音,在生命中久久激荡。

与巴赫不同的是,贝多芬不仅写了道别的部分,在鲁道夫离开维也纳之后,他又写了整首奏鸣曲后面的两个乐章。忧伤的慢板第二乐章标题叫做“不在”,而最后一个充满欢乐与活力的第三乐章则叫“重逢”。这首完整的奏鸣曲,是贝多芬在鲁道夫回来一年后献给他的。

文章作者

爱乐

发表文章834篇 获得1个推荐 粉丝18374人

三联书店《爱乐》杂志

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里