昆曲的市场:一个样本

作者:周翔

2018-02-09·阅读时长11分钟

本文需付费阅读

文章共计5631个字,产生7条评论

如您已购买,请登录

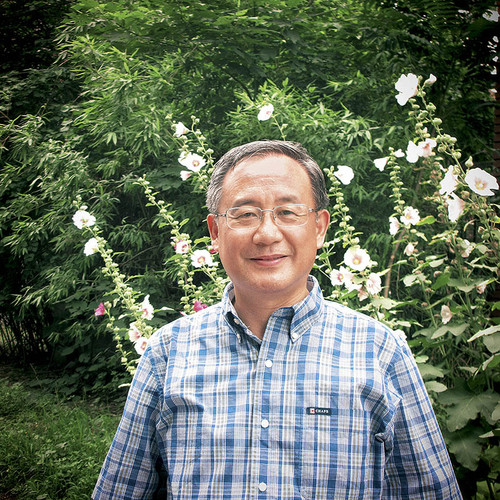

3月28日,江苏省昆剧院的演员们在兰苑剧场后台化妆,当天上演的剧目有《西厢记·拷红》、《五台会兄》

每到周六傍晚,毗邻南京朝天宫、门口挂着“江宁府学”的院落就会变得热闹起来。这座古老的宅院是江苏省昆剧院(简称“省昆”)所在地,每周六晚雷打不动的昆曲演出就在院子西北角被称作兰苑的小剧场上演。剧场小,只坐得下135个观众,演员在台上不需用扩音器,曲子一唱三叹地浮在空气里。“如今兰苑的演出几乎是满座的,有的场次票早早地卖空了,还很抢手。”书记王美玉说,“以前可不是这样,最早昆剧院每周六在兰苑开始演出的时候,票价5块钱一张,卖不出去。”

自1977年从苏州迁回南京,省昆就落脚在这个老院子里。宅子干净、整齐,十字形的砖路将草坪分割成四块,角落里种着桂花树和茶花。朱漆大门和四面廊檐上的斑驳雕花显得院子年头颇久,吻合昆曲作为古老艺术的传统。我在门口碰到副院长顾骏,他负责演出方面的事务,即便这天演出他不需要上场,也得随时盯着各种准备,细到比如小生的帽子有许多种,不同的折子戏里不能弄错。开场前,演员们在明伦堂里化妆,两层楼里堆满了道具箱、横七竖八的桌椅,勾着一半脸的小花脸走出来在院子里压压腿,小生小旦们倚在门框上聊一会儿天。这些昆剧院的年轻演员,都毕业于2005年,常规演出之前,他们轻松自如,似乎毫不紧张。“2005年出来的这一拨演员的机遇好,一毕业就有很多演出机会,舞台上得多了,经验就丰富了。”顾骏说,“不像我们1985年毕业的这一拨儿,荒废了好多年。像他们这么大的时候也还是跑跑龙套。”

昆剧演员的培养和输送渠道相对封闭,上海、苏州、南京等地的昆剧院都是从几所戏校的毕业生中招人。以扮演小生著称的石小梅1960年入戏校,当时学戏曲还挺吃香。“那时候一户人家里普遍好几个小孩,上戏校不仅学费全免,排练费用、吃住都管,送走一个孩子相当于减轻负担。我们那年有六七百人考,最后招了13个人。但后来一下子又进来了100多人。”石小梅说。戏校的学制是七年,头两年进去练基本功,各个戏曲门类都一样地要练嗓子、压腿,到了第二年下半年或第三年,根据个人的条件资质分了不同的行当,就有昆曲老师过来手把手地教学折子戏。1960年的戏曲学员每年还要面临淘汰选择,到毕业时剩下30多人。1978年江苏省戏曲学校昆曲班受省昆的委托招收61名学员时,不再实行淘汰制,毕业后直接进入省昆,李鸿良、钱振荣、顾骏、龚隐雷、孔爱萍等都在其中。而再下一次用同样的方法培养后继的昆曲演员,则到了1998年。因此省昆的演员构成简单而层次分明:石小梅、胡锦芳等老一辈演员退休之后,在职演员就只剩下1985和2005年毕业的两代。

文章作者

周翔

发表文章1篇 获得2个推荐 粉丝96人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里