写出好故事并不难,你只差这堂三联内部写作课

作者:三联中读

2022-04-02·阅读时长7分钟

3059人看过

许多故事早已不是专属于媒体和记者的职业需求,而是人生不同瞬间的真情流露。

在短视频大行其道的今天,用文字去讲述故事还有价值吗?

杨绛先生在《我们仨》中写与丈夫孩子天人永隔,短短一段话,便看得人泪如雨下: “我的手撑在树上,我的头枕在手上,胸中的热泪直往上涌,直涌到喉头。我使劲咽住,但是我使的劲儿太大,满腔热泪把胸口挣裂了。只听得地下石片上掉落下一堆血肉模糊的东西。迎面的寒风,直往我胸口的窟窿里灌。我痛不可忍,忙蹲下把那血肉模糊的东西揉成一团往胸口里塞”。

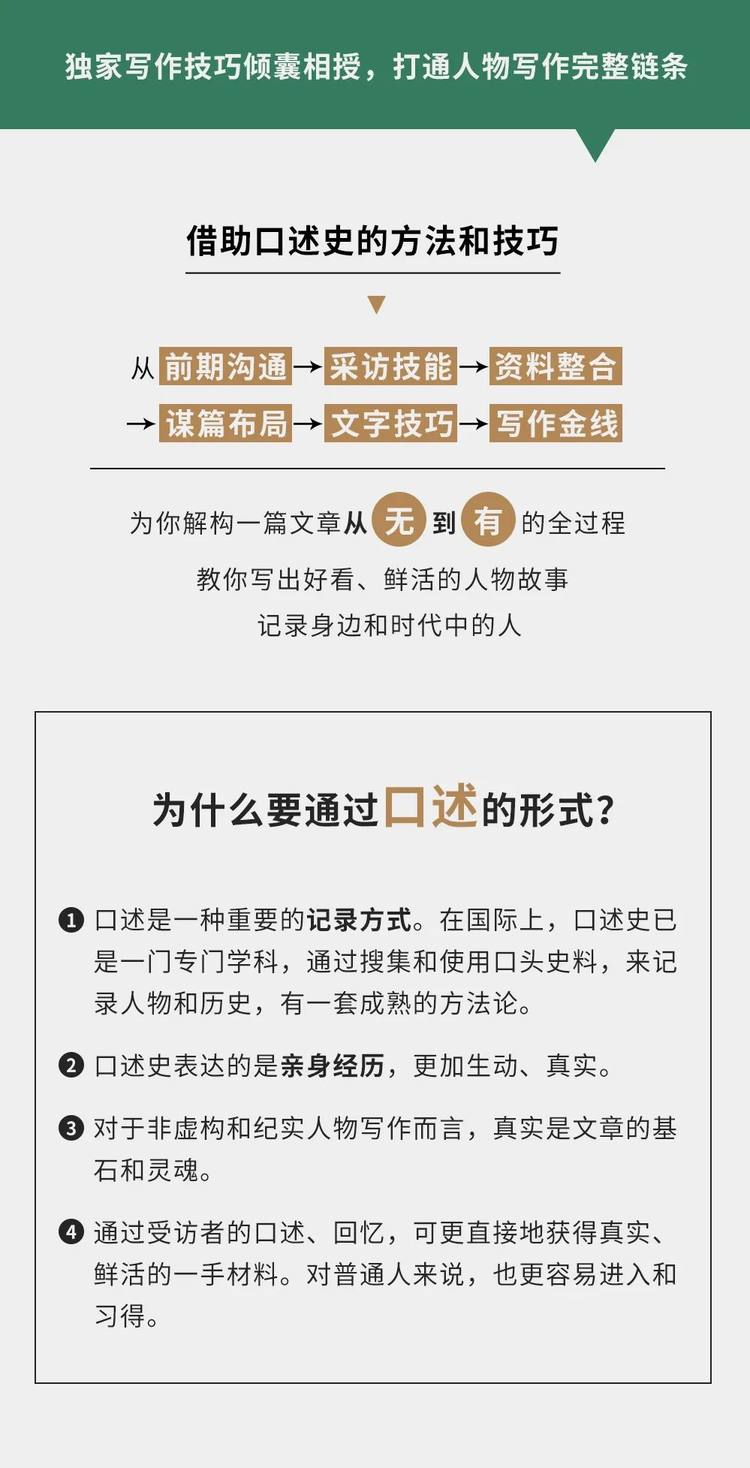

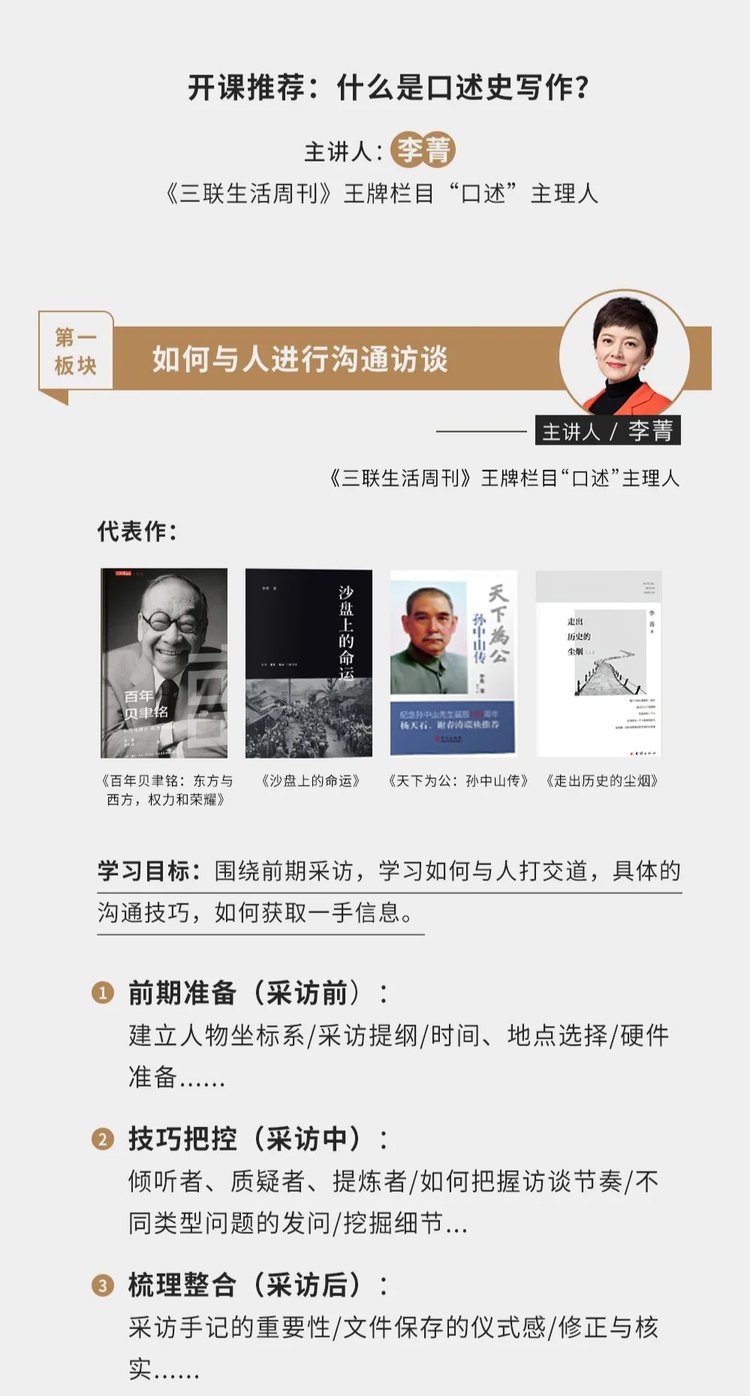

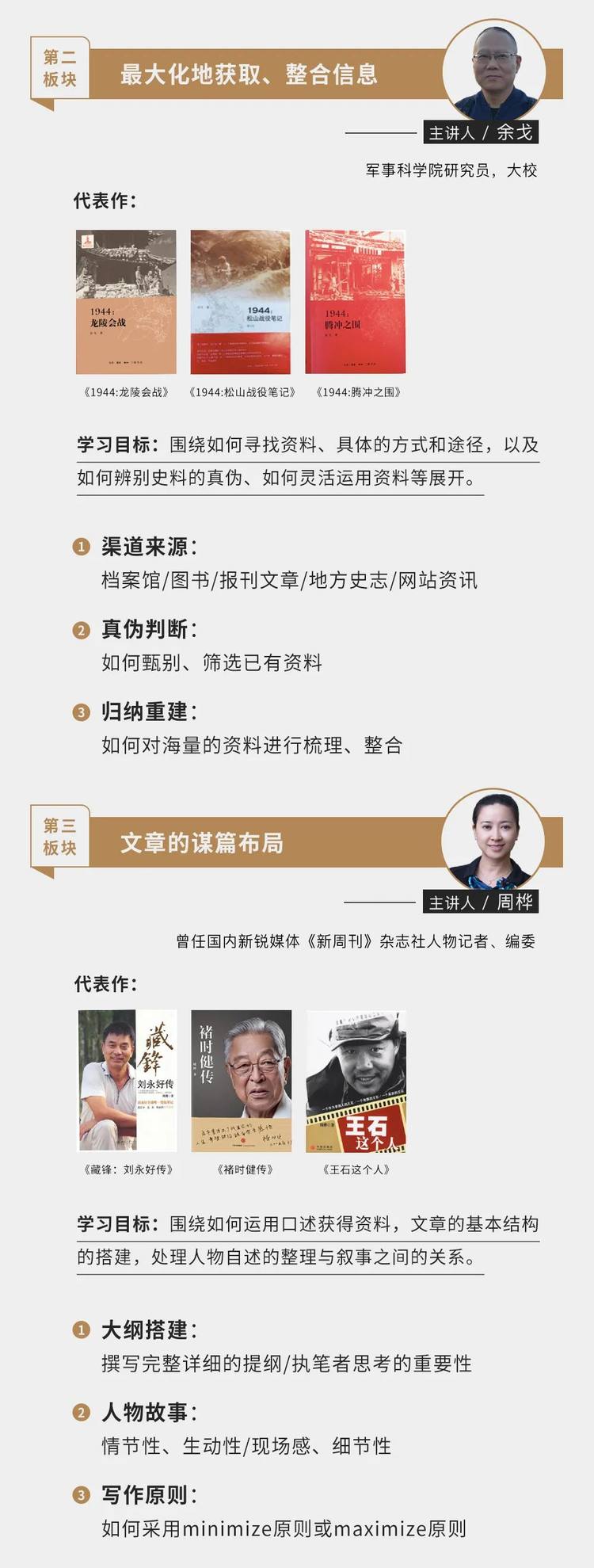

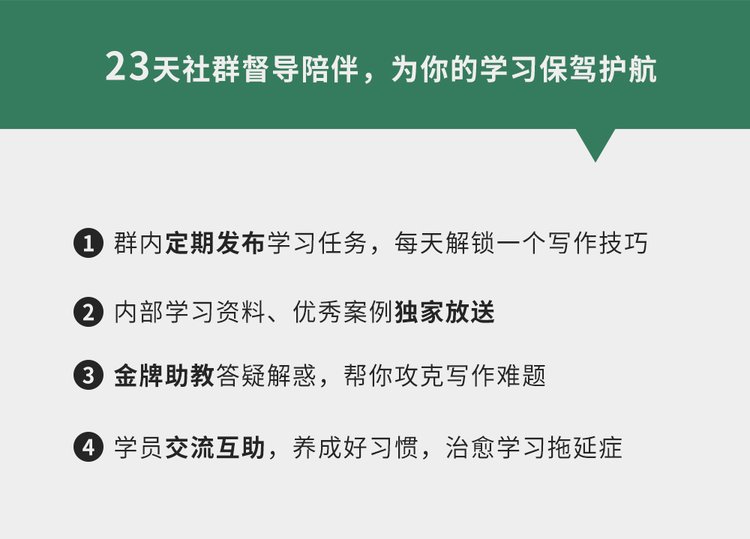

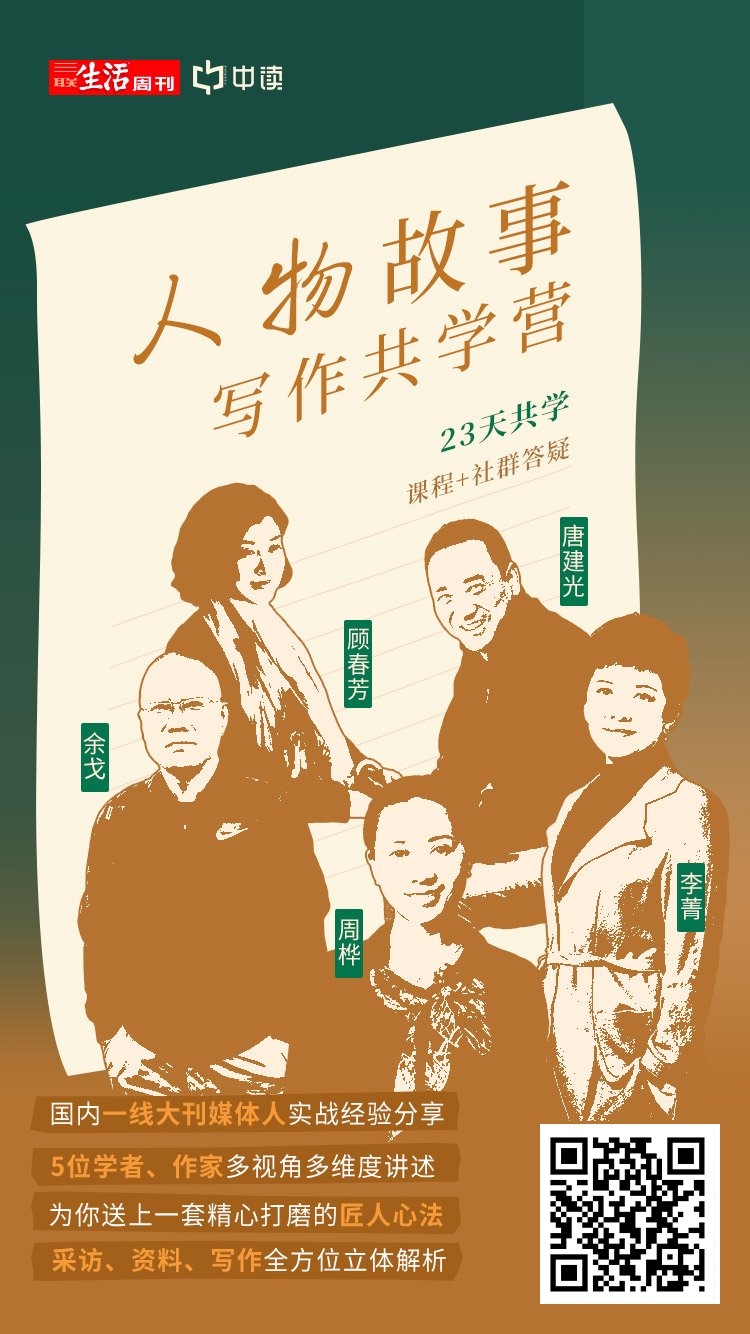

一篇《对话“流调中最辛苦的中国人”》,将老人生活的颠沛和千磨万击还坚劲的心气悉数到来,引发了无数人的共鸣和对于命运的思索。无论过去还是现在,我们愿意听故事,也愿意写故事。许多故事早已不是专属于媒体和记者的职业需求,而是人生不同瞬间的真情流露。当你遇见喜欢的人,当你想将与亲人的温馨时光定格成永恒,当你想延续家族的故事,当你想为孩子的成长或爱人的相伴留下文字的印迹。你是否有提笔记录的冲动?又是否能够将所思所想完整还原出来?面对采访对象,“社恐”患者表示无法有效地沟通、交流?人人都有讲故事的天赋,但并不是每个人都掌握了写出直击内心的故事的方法。写好一个故事,首先要解决的问题就是塑造出血肉丰满的人物。《华尔街日报》就在分享如何写出好故事的原则时提到,“和景物以及事件相比,读者还是更喜欢人物,所以只要条件适宜,你就应该想方设法把反映人性特征的情节注入到描写中”。那么,在下笔之前,如何挖掘普通人的故事,突出人物成长的关键性经历呢?口述史就是一种专门用来记录人物和历史的写作方式,并且在国际上已经成为一类专门学科,哥伦比亚大学就专门成立了口述历史中心(CCOH)。通过采访和档案收集等步骤,来留存个体和历史事件以及时代的记忆。在运用口述来进行写作的过程中,执笔者不但能够养成“记者般”的沟通能力,也能形成作为“历史侦探”的调查能力和作为作家的执笔能力。而为了帮助大家提升写作水平,写出好看、鲜活的人物故事,记录身边和时代中的人,三联中读推出了《人物故事写作共学营》。共学营会以正课视频录播讲解+社群共学的形式,以口述史作为核心方法,汇集了5位人物写作的顶尖高手,《三联生活周刊》王牌栏目“口述”主理人李菁,以“历史侦探”著称的作家余戈,还有曾为王石、褚时健等知名企业家撰写个人传记的周桦,北京大学艺术学院的顾春芳教授,还以及致力于推动“公民写史行动”的资深媒体人唐建光。这五位来自业界学界的佼佼者,会根据自己从业多年的经验,每人负责一个环节的经验讲授。他们将会提炼归纳出核心的写作方法论,解构文章从无到有的全过程,教你写出一篇动人的人物文章的同时,培养你的观察、沟通、写作逻辑等能力。动人的故事从来不是现成的,而是需要执笔者主动透过人物潜在信息的层层挖掘。在人物写作中,采访提问是影响文章好坏的关键一环。这一板块,我们请到了《三联生活周刊》王牌栏目“口述”主理人李菁。她拥有多年的一线采访实战经验,近20年来,她的采访涉及政治、历史、文化等多个方面,以女性独有的敏感和犀利,对话诺奖获得者阿摩司·奥兹、艺术家黄永玉、诗词大家叶嘉莹、导演张艺谋、学者傅高义等人,是国内采访领域跨度最大、采访对象最多元的女记者之一。2006年,李菁在周刊开设“口述”栏目,也成为了杂志广受欢迎的栏目之一。共学营中,她将结合多年一线采访实战的经验,告诉大家如何做一个好的发问者,面对形形色色的人,如何因“人”制宜,打开人物的内心世界。搜集资料是人物故事细节补充的一大关键步骤,那么如何侦探式的抓住人物的轨迹、细节,获取一手资料?这一板块中,我们邀请到了作家余戈,他致力于“微观战史”的研究和写作,其中著名的滇西抗战三部曲《1944:松山战役笔记》《1944:腾冲之围》《1944:龙陵会战》,推动了一种历史著作品类的兴起。余戈擅长做严密的史料整合和严密比对,他写的主题多为战争、历史,但他将会提炼出一套通用的方法论,教大家寻找资料的具体方式和途径、如何辨别史料的真伪以及如何灵活地整合资料。面对大量搜集来的人物资料,如何处理下笔呢?余戈会为大家分享一些“读心术”,比如很多人物在写回忆录的时候,其实是很难做到秉笔直书的,有的人因为所处的立场甚至有意“恭维”,经常言不由衷表扬所写的人物。二战时期的美国陆军将领约瑟夫·史迪威在日记中就很直爽,甚至经常骂人,他也没料到自己的日记日后会被公开。著名的《时代周刊》记者、历史学家白修德,后来受史迪威夫人的委托把日记编辑出版,白修德就动手将原始史料进行了加工,但这种加工多是基于“人情世故”的一种考量。因此从这些文字资料中“读心”,就是要读出弦外之音。从而分析呈现出所写人物的作为,以及采访对话的内在的逻辑。人物写作也可以被看作是一门手艺,对于“手艺”一样的写作,肯定就有技法可循。人物传记作者周桦将开启这一板块的讲述。周桦曾负责《新周刊》杂志社人物类栏目多年,长于商业人物传记撰写,曾经为企业家王石、刘永好、褚时健等人写作传记。还采访过40多位中国企业家和商业大佬,国际知名品牌企业20余家,完成杂志文稿过50万字。课程中,她会为大家分享自己谋篇布局的秘籍——“把大人物写小,把小人物写大的”。在她看来,我们对于大人物往往看到的都是大的事情,他所取得的成绩、光环,似乎能够把一篇文章的内容撑起来,也能让文章有可读性,但也正是这些大事迹容易让人物陷入纸片化和标签化的窠臼中。因此,周桦将在这一部分向大家传授写出人物日常生活中所蕴含的内心力量的写作技法。她也会从人物传记口述史写作阶段的步骤、书稿提纲的撰写等角度,为大家搭建好的人物文章的入门之道。在这一板块中,我们邀请到了北京大学艺术学院教授、作家顾春芳,她在北大从事美学、艺术学、戏剧学的教学和研究。平常她也写作,那本非常受大众欢迎的著名考古专家樊锦诗的传记《我心归处是敦煌:樊锦诗自述》就是她写的,在作品完成后,樊锦诗曾赞叹,“她是这个世界上最懂我的人。她说出了我想说而又说不出的话。”如何将人物的迷人处放大,让人物从落幕和尘封的往事中浮现出来?顾春芳会讲到,写人物传记,少不了在时间的河流中重返历史中人的心灵史。她提出“三史交融”的方法。将人物的成长史、奋斗史、大历史结合起来,最终完成的是一个人心灵的历史。顾老师也会结合她的戏剧美学研究者和口述人物写作者双重身份背景,为大家讲述如何把人物写得血肉丰满、打动人心。在最后一个板块中,我们会为大家梳理一份好文章的标准。在这部分,我们邀请到了唐建光,他曾是《中国新闻周刊》主笔,创办了《看历史》杂志。多年来,他致力于口述历史和公共历史的推广和应用,推动“公民写史”行动;他参与发起了“全国中学生历史写作大赛”、“我的历史计划”等项目,鼓励大家从自己的身边记忆开始记录历史。在运用口述史方法写人物时,不免会遇到人物采访的个人叙述口吻,无法保证每一个事实都完满。在唐建光看来,此时保证原真性,并且尊重讲述者的原意至关重要,这些都可以通过注释、备注,通过编辑的说明等方式来做一些平衡,使得读者能够了解相对全面的信息,由自己来做一些判断。在“如何评判好的文章”板块里,唐建光就将为大家讲述一篇文章品质的评判标准和要素以及如何对文章进行优化。此外,他还会为大家带来如何写好家族史、如何写好社群故事、如何写好品牌故事的延伸内容,呈现多元的内容点拨。学习课程时,总会有怕时间不够、落下学习进度的问题。不用担心,与市面上其他课程不同,在我们的共学营中,班长会在群中按时解锁课程,并关注大家每天的学习进度,确保每个人都能有所收获。课程还可永久回看,大家可以按照自己的节奏安排时间学习和巩固知识,再也不用担心时间冲突问题。社群中,还会发布三联内部独家学习资料,包括但不限于文章要怎么写,怎么去访谈、怎么开始写好问题、怎么选择好的采访对象……让你的写作技巧更上一层楼。课程中遇到问题怎么办?我们会有金牌助教收集大家的问题,并在正课结束后进行解答。在共学营中,大家还可以和热爱写作的同好们尽情交流、交流课程心得、分享写作技巧。在写作进阶的路上,有我们的一路相伴。