发刊词|宝藏奇书《山海经》,我们该如何解读?

作者:贾冬婷

2022-06-20·阅读时长5分钟

三联中读的朋友们,大家好,我是三联中读和三联人文城市的执行总编辑贾冬婷。很高兴再次通过音频的方式与大家相遇,这一次,我要为大家介绍中读新推出的一档精品课《这就是〈山海经〉》。

说起《山海经》,想必大部分人都不陌生。它被称为中国古老的神话宝库,也被视为中国文学的源头,更是被鲁迅先生称之为“心爱的宝书”,一读再读。《山海经》既充满了浪漫怪诞的想象,也兼具不可忽视的文献价值。

近些年来,我们的文化生活和思维模式发生了巨大变化,对于古代经典的认识和评价也在不断发生改变,《山海经》也从一个相对冷门的典籍,变成了各个学科都可以从中来探秘的宝藏之书,公众对此的好奇和兴趣也不断被激发。

不过现代人阅读《山海经》,更多是被其神秘的部分所吸引:光怪陆离的神话、造型奇异的怪兽、功效神奇的草木,这些具有超现实意义的存在,给《山海经》笼罩上了一层神秘的色彩。以至于对于这部奇书,在学术界长久以来也存在着不少争议:这到底是一部天马行空的奇谈怪论,还是具有现实意义的文献典籍?《山海经》记录的到底是一个纯想象的世界,还是古人真实生活面貌的再现?

《山海经》的多种打开方式

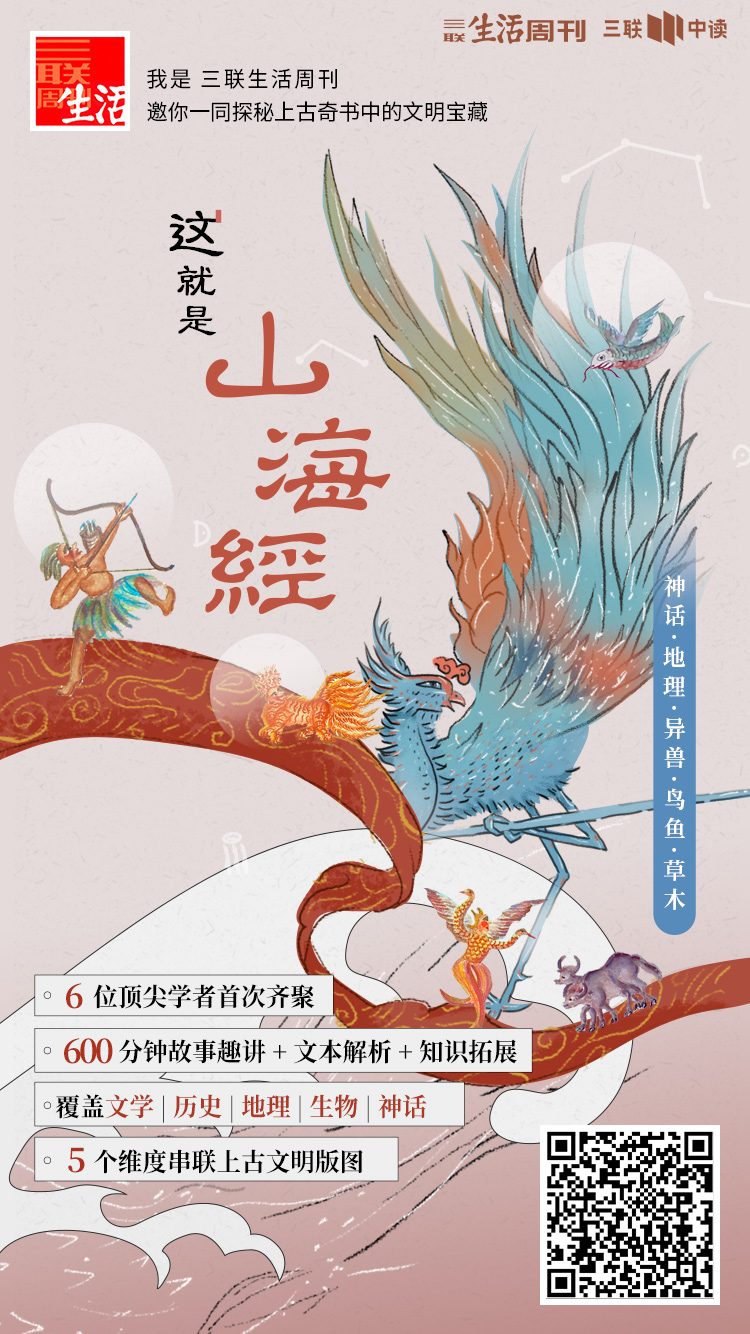

实际上,抛开神话的外衣,《山海经》本质上是一部地理志。它记录了四千多年前的华夏地理、自然生态和社会风貌,是我们解读中国上古文明的一把钥匙。《山海经》包罗万象,它涵盖了历史、地理、矿产、动植物、民俗等多维度的内容,因为内容极具庞杂,所以可以有多重打开方式。而这次我们推出《这就是〈山海经〉》这档精品课,就是希望带大家跳出单一维度、拓展视角,从地理、神话、异兽、鸟鱼、草木等五大主题展开,立体地解读《山海经》,希望用通俗易懂的方式,引导大家在文字晦涩古奥、信息零散碎片的《山海经》中,寻找背后所承载的古老文明生态。

也因此,《这就是〈山海经〉》是一档跨领域、跨学科的课程,为了更好地呈现其多面性,我们也邀请了6位不同领域的专家学者,他们中既有神话学、民俗学研究者,也有博物学专家、科普作家,他们将结合各自的研究背景来追溯上古文明,从多学科角度来解读这部经典之作,探索中华文明的古老起源。他们对《山海经》的研究起点,也是从个人兴趣生发的,他们好奇的问题,也是公众好奇的问题。

首先,这部现代人眼里的旷世奇书,最早是如何被创造出来的?它的作者又到底是谁?为何它又从最初的地理志,演变成了后人眼里的志怪神话小说?在总序开篇中,我们邀请到了北京大学中文系教授陈连山老师,陈老师研究《山海经》三十多年,对于《山海经》一书的作者、时代和它在历史上的流传演变做过细致的梳理和考证,他将通过生动风趣的讲述,带我们探寻《山海经》的身世之谜。

刚才说到,《山海经》在本质上是一部地理志。古史传说认为,这是大禹在治理洪水之后,率领部下大臣和科技人员考察华夏山川大地,记录物产风情撰写而成的“国土资源白皮书”,也被称为“人类最早的大规模国土资源考察记录”,但因为夏朝没有文字记载,这种传说难以证实。但无论如何,《山海经》为了我们提供了一扇窥见远古地理信息的窗口。那么,《山海经》中记载的华夏地理风貌是什么样的?经过了四千多年沧海桑田的演变,它的记载是否能还跟当下的山川河流对应上?在这一板块中,我们邀请到了独立学者、画家孙晓琴老师,她和丈夫王红旗先生研究《山海经》三十余年,全面考证了《山海经》的地理方位,并绘制出了700余幅艺术地理复原图,直观、生动得再现了远古文明的迷人景观,就让我们跟随孙老师的讲述,重新踏上壮美⼴袤的⼤地,穿越回到那个华夏文明初始的阶段。

▲《帝禹山河图》,孙晓琴 绘制,来自《山海经全集精绘》,清华大学出版社

在那片古老的土地上,除了波澜壮阔的山川河流,许多神话故事也在悄然生发。夸父追日、女娲补天、后羿射日……这些我们如今耳熟能详的神话传说,都能在《山海经》中找到源头。神话,在如今的我们看来是一种虚构文学,可在当时的人们眼里,却是一种真实存在的精神信仰,是一套观察和解释世界所形成的思想体系。为什么人类发展历史上会出现神话?如何理解《山海经》中出现的神话?中华民族最早的宇宙观、世界观又是什么样的?在这一讲中,我们邀请到了上海交通大学资深教授、神话研究学者叶舒宪老师,他将从自己的研究视角出发,带我们重新解读那些大家熟悉的神话故事,并进一步剖析背后所体现的古人的精神世界。

《山海经》里的异兽、鸟鱼、草木

除了神话之外,《山海经》因为内容广博,更是成为了许多自然博物学家们的研究对象。《山海经》中最引人入胜的,莫过于各种珍禽异兽,书中共记述了三百多种动物,其中以兽类最多,它们形态各异,功能神奇,按照现代人的理解,这些显然都是超现实的存在。可是,古人描述的这些异兽,塑造出的光怪陆离的世界,真的是脱离现实的想象吗?《山海经》中的异形“怪物”到底是传说还是实际存在的?在这一板块中,我们邀请到了科普作家、中科院动物所国家动物博物馆副馆长张劲硕老师,他长期从事动物学的科普工作,对现代动物的分类体系有着深入研究,他将为我们讲述《山海经》中的异形“怪物”们到底是怎么来的?为什么古人会通过拼凑“发明”出兼具多种动物特征的新“怪物”?用现代视角来看,人们对于动物的认知有着怎样的变化或进步?也借此来思考人和动物的相处之道。

当然,除了生活在山林里的异兽,《山海经》也记录了天上飞的鸟,海里游的鱼。天空和海洋,对于古人来说,因为遥远而难以企及,所以更多了一重神秘色彩。那些古人眼中生活在天空和海洋中的鸟和鱼,也是形态奇特、脾性和功能各异,其中包括大家熟悉的凤凰、美人鱼,也都在《山海经》中被记载。在这一板块中,作家、海洋文化研究者盛文强将带我们“上天入海”,探寻海天之中的⽣灵,盛文强近年来奔走于中国东南沿海,致力于中国古代海洋文化的研究,探寻洪荒时代的海洋秘史,他将带我们领略古人眼中的天空和河海世界究竟有多千奇百怪。

除了形态各异的动物,《山海经》还记载了大量具有神奇功效的奇花异草。比如形状像韭菜的祝余草,人吃了它就不感到饥饿;具有黑色纹理的迷榖(同“谷”)树,人佩带它在身上就不会迷失方向……诸如此类。当然这听起来特别玄乎,但在多年从事《山海经》植物辨析工作的学者李仕琼看来,《山海经》中记叙的内容似乎没那么怪诞,很多植物感觉似曾相识,能够在真实的大自然中找到对照。李仕琼老师毕业于武汉大学生物系,师从我国著名植物细胞及生殖工程学家杨弘远院士,她近年来致力于中国古文明、地理与动植物研究工作,作为一名严谨的生物学研究者,在这一板块中,她将结合现代植物学知识,带我们一起来揭示草木背后的秘密,这些拥有特殊功能的奇花异草,又暗藏了古人怎样的精神寄托,从现代学科视角又该如何解读。

通过以上诸位老师的讲述,希望能让大家对《山海经》的整体面貌有所认知。当然,《山海经》因为内容包罗万象,在历史上的流传过程又曲折多变,加上研究者们的视角有别,所以很多问题如今也都没有定论,无法给出一个确凿的答案,但这或许也是其生生不息的生命力所在。我们希望通过这次课程,能让大家有所启发、有所思考,为大家提供多种打开《山海经》的方式,一起来探索这部记载了中华古老文明的宝藏之书。

(本节配乐:刘子源 - 山海经——九尾狐、刘子源 - 山海经——开篇)

一起翻开宝藏奇书

探索古老神秘世界

文章作者

贾冬婷

发表文章79篇 获得0个推荐 粉丝1343人

《三联生活周刊》主编助理、三联人文城市奖总策划。

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里