01 传奇性:与萨特的交错爱情

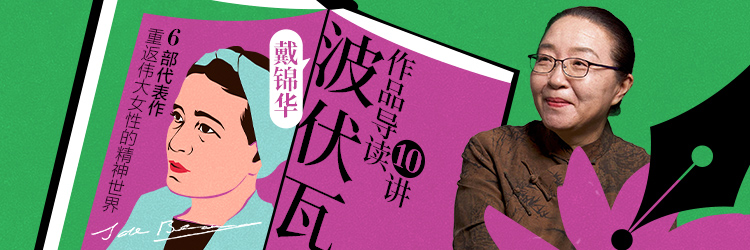

作者:戴锦华

02-17·阅读时长7分钟

你们好,我是戴锦华。很高兴应邀在这里跟大家分享二十世纪的传奇女性,二十世纪法国文学史上的一个重量级的作家和角色——西蒙娜·德·波伏瓦。西蒙娜·德·波伏瓦的名字的响亮度似乎无需我去强调,或者是画着重符号,这个名字始终和另外一个作品同时也是经由她创造的一个命名联系在一起,那也就是《第二性》。

人们好像提到西蒙娜·德·波伏瓦,必提到《第二性》,或者提到《第二性》的时候一定想到了西蒙娜·德·波伏瓦的名字。于是,西蒙娜·德·波伏瓦的形象在欧洲开始风云激荡的女性主义理论、女性主义运动、遍及全球的妇女解放紧密地联系在一起。人们认知西蒙娜·德·波伏瓦作为一个女性主义的奠基人、女性主义的思想家,同时也是女权运动的倡导者和实践者,更多地从这个角度去认知她,或多或少地忽略掉了她在法国思想史上,在法国文化史上,尤其是在法国文学史上的重要的地位和她的重要的成就。

我今天想在这和大家分享西蒙娜·德·波伏瓦,也当然更想跟大家分享作为文学家、作为作家的西蒙娜·德·波伏瓦。可是在我们进入她的文学世界、进入她的作品之前,似乎还是要更为整体地再按照我的理解跟大家分享一下我心目中的西蒙娜·德·波伏瓦,或者说我认知的西蒙娜·德·波伏瓦。

那么刚才我们一开始已经说了,西蒙娜·德·波伏瓦是一个二十世纪的传奇,也是个二十世纪的传奇人物,或者传奇女性,而这种传奇性表现在,她是女权运动的奠基人、倡导者、实践者,和一个迄今为止我们觉得难于复制,甚至无法复制的一个生命的轨迹,一个生命的历程之上,因为这则传奇始终缠绕着另一则传奇,那就是萨特的传奇,或者她与萨特作为终身伴侣的,情感故事的传奇。因此这个传奇,其实包含了另外一个非常重要的侧面,就是关于存在主义,不仅作为一个哲学思想,作为一个哲学思潮,作为一个不仅在思想哲学理论的层面上,而且在文化社会、生活方式、生命的自我定位上,改变了欧洲,影响到整个世界的这样的一个思潮。

而实际上,存在主义思潮既是一个形构了二十世纪欧洲六十年代,乃至全球六十年代的一个理论,它同时也是战后的欧洲和战后的世界的某一种显影,它本身标识了一个非常特定的年代,在那个特定的年代,自由的旗帜成为最为鲜明的,在世界的舞台上、在人类的视野当中、在我们对于自己生命的价值的确认和标识当中的一个响亮的名字。自由高居一切之上,反抗奴役,反抗被定义,反抗被裹挟,反抗被绑架和定义,以至于在这个幸福的高扬的自由旗帜之下,幸福成了一个被旁置的概念。那么为了自由,幸福似乎不那么重要。当然,与高扬的自由旗帜同时出现的一个情形,就是道德的观念,或者道德的评价,或者道德的权衡,几乎在自由的天空之下消失了,当然这也就引发了对于二十世纪的战后的欧美世界,对于战后风云激荡的人类社会的一个始终的妖魔化的评价,就是他们是非道德的,他们是败德者,他们是无道德的人。

这样的评价,当然也联系着萨特,联系着西蒙娜·德·波伏瓦,尤其联系着西蒙娜·德·波伏瓦,联系着他们的终身的陪伴,他们的并行的生命轨迹,究竟是一个(一则)美好的爱情传奇,是一个现代人应该去追求,应该去仿效,至少应该去梦想的,这样的一个人与人之间的美好的连接,还是这里面是充满了丑闻,充满了背叛,充满了不贞不忠,不道德的这样的一种男女关系。它既是存在主义的哲学表达,和存在主义直接的引发全球的一种生活方式和实践范畴,就是为了自由,我们不在意所有的评判,我们不在意指指点点,我们甚至不在意威胁,同时,自由的旗帜,个人自由的坚持和实践,它在当时的历史当中,某种程度上,它也是在此后的乃至今日的世界上,它成为一个与政治保守主义相对抗的、相对应的、相抗衡的这样的个人生命逻辑。对个人自由的弘扬,对个人自由的坚守,为了个人自由而展开的反抗,同时与道德主义的政治保守主义,形成了一个不言自明的历史的语境,也是文化和社会的语境。所以我说,在这样的一个描述当中,我们去定位或者我们尝试去进入西蒙娜·德·波伏瓦的文学世界,我们在这样的历史坐标当中,与波伏瓦的人物角色,她对于人物角色的塑造和书写相遇,我们也许可能会更容易去把握,更容易去体认。

那么在女性主义,在存在主义的旗帜之下、这个命题之下,或者说坐标之下,围绕着西蒙娜·德·波伏瓦的传奇的一个重要组成部分,当然就是西蒙娜·德·波伏瓦与萨特。在八十年代至九十年代的二十年间,为人们津津乐道、反复讲述并译介的,是萨特、波伏瓦这对,“伟大的情侣”的“不朽爱情”,与“终生不渝的忠诚”。从某种意义上说,这对“伟大的情侣”,几乎成了八十年代精英知识界的“神话”之一。

1924年萨特考入巴黎高等师范学院攻读哲学,这是世界著名的大学,人称“法国思想家的摇篮”。为了准备教师资格证考试,波伏瓦在著名的巴黎高等师范学校听辅导课时,认识了也在备考的萨特,但并没有太注意身材矮小、其貌不扬的他,而是与另一个英俊有才的马厄产生了介乎友谊和爱情之间的情感。萨特却是非常注意聪明迷人的波伏瓦,对她展开追求,在他们几乎以并列第一名获得教师资格证书的时候,萨特和波伏瓦走到了一起。“萨特恰恰满足了我十五岁时的心愿,他是我的分身,在他身上我找得到自己的全部爱好,而且达到极致,和他在一起,我永远可以分享一切。”“八月初离开他时,我知道他再也不会走出我的生活。”

萨特不认同一夫一妻制,波伏瓦也拒绝婚姻,这对都想创造一种新关系的情侣,签了一个为期两年的合约。“我们之间的爱是本质的爱,但是我们同时也可以体验偶然的爱。”他们相爱却不结婚,即使忍受分离的煎熬,也坚定地选择不结婚。其次签订爱情“租约”,爱对方互不欺瞒,但决不干预对方的自由,以便让各自自由地体验各种不同的婚姻形式,他们超越爱情的排他性,构建“三人家庭”。萨特和波伏瓦的爱情基于共同的信仰,他们存在主义的生活实践,是他们存在主义观念的现实化。

我曾经在大概二十年前的一个准学术文章当中,讨论过中国对于西蒙娜·德·波伏瓦的接受,或者中国对于西蒙娜·德·波伏瓦的误读,最早的时候,我们把他们介绍为“一对伟大的夫妻”,我们把他们描述为“一种理想的恋情”,我们把波伏瓦(在)某种程度上书写为“一个伟大的男性思想者背后的女人”,而实际上,随着真正的国门的打开、知识的涌入,翻译介绍越来越多,使我们能够全面地同时也是自内而外地、自外而内地去理解二十世纪战后的欧洲文化的时候,我们开始陷入迟疑、迷惘,甚至困顿,因为我们发现,这两个伟大的思想者、伟大的文学家,他们彼此相伴的、彼此交错的、彼此纠缠的一生当中有太多的故事,有太多的“第三者”,以至于我们不再能够有效地去把握,因为我们习惯地将爱情,尤其是将婚姻联系着幸福这样的一个概念,尤其在今天的世界,我们似乎很难体认当年他们对于幸福的无视乃至不屑,因为幸福不仅意味着某一种稳定,而对幸福的体认很大程度上意味着一个社会结构、社会环境、社会的主流体系和主流评价系统的认可和保护。一旦你相对自外于这个系统,你甚至明确地对抗于这个系统,或者萨特式的、存在主义式的,自我放逐于这个系统的时候,那么幸福就(不再)某种程度上不再成为一种可能,至少不再成为一种诉求。

这则传奇在我看来今天更具传奇性,就是两个人彼此相伴的一生,两个人彼此交错、时而分离的这样的一生,更具传奇性的是表现在这真正是一个并肩而行的身影。不久以前,因为各种和电影相关的,偶然重读意大利的右翼作家的作品的时候,无意中读到了这样一句话,发现这种极度父权和男权主义的男性作家,其实也有某种清醒和智性在。他说:“男人经常做的一件事,就是用一只手把女人高高举起,把她捧到了神的位置上,而用另一只手把她拖下来,把她拖向深渊,更多的时候是泥沼。其实原本在这个世界上,在一对异性恋的伴侣关系当中,应该是一个并肩而行的男人和女人。”

那么这份清醒的、智性的理解和想象,在我的视野当中,似乎相当完美地由西蒙娜·德·波伏瓦和萨特的伴侣关系来实践,他们是并肩而行的,有时候分道而行的一个男人和一个女人,他们不是女性作为男性艺术家的“缪斯”,也不是女性作为男性艺术家的欲望的对象或者书写的课题。那么,同样,她也不是一个女性的思想者、女性的艺术家,对男性的这种敌意、仇恨、对抗,当然更不是我们所熟悉和习惯了的膜拜、追随、补充,而是不同的轨迹,有时候是平行线,有时候是交叉线,有的时候是完全朝向不同方向的这样的一种生命的印痕。

所以我说这则爱情传奇和我们通常理解的爱情故事不一样。但是,其实它向我们展示了一种爱情的可能,甚至向我们展现了一种爱情与彼此陪伴的关系,与伴侣关系之间的一种最大程度的完满,那么这是西蒙娜·德·波伏瓦传奇的重要的组成部分,无需去否认。

欢迎转发与分享

重返伟大女性的精神世界

文章作者

戴锦华

发表文章204篇 获得0个推荐 粉丝2805人

北京大学中文系教授

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里