赵俪生:“一二·九”一代的知识分子

作者:刘周岩

2017-06-30·阅读时长10分钟

本文需付费阅读

文章共计5353个字,产生14条评论

如您已购买,请登录

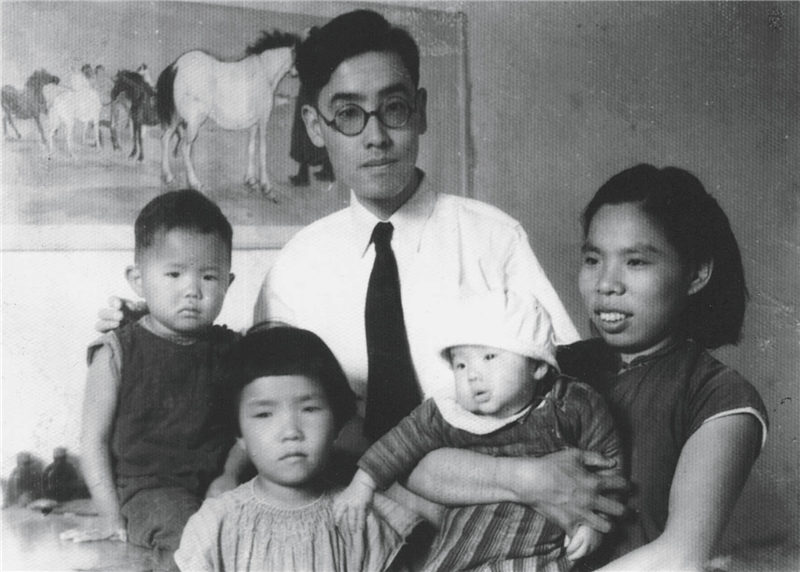

2017年,是著名历史学家赵俪生先生诞辰100周年。在中国农民战争史、中国土地制度史等多个领域,赵俪生都是开创性的奠基人,顾颉刚赞其为“史学界的杨小楼”,后辈学者、华东师大终身教授王家范则说:“20世纪上半叶讲中国通史讲得最好的是钱穆,20世纪下半叶讲得最好的,当属兰州大学的赵俪生。”

2006和2007年,赵俪生和夫人高昭一相继去世,女儿赵絪开始撰写回忆父母的文章。近日,这10年来的文章集结为《孤灯下的记忆》,由山西人民出版社出版。

因为父亲的“右派”身份,赵絪从小被打入“另册”,沦为“狗崽”,虽出身书香门第却无法接受正规教育。读到初中毕业,赵絪便辍学在家,不久又赶上上山下乡运动,去了甘肃河西农场劳动,待到恢复高考时她早已结婚生子、人到中年,无法再进一步深造了。不过父亲从小的培养让她奠定了深厚的文化根基,历经坎坷后终也走上了教书育人的道路。从甘肃省水利水电学校退休后,赵絪在家中照顾父母二老长达十余年,平日常与父亲切磋交流,也成为小有名气的画家和作家。

谈及回忆录的写作,赵絪告诉本刊记者:“我写回忆,绝不用‘权威’‘大师’‘大家’称呼父亲,我只用‘学人’‘教师’这样比较实际的称谓。”赵俪生30年代在清华读书时醉心于文学创作和翻译,得到叶圣陶、朱自清、茅盾、郑振铎等人的欣赏,后来兴趣转向历史研究,经胡适、傅斯年的赏识举荐进入史学界,成为中国新史学的奠基者之一,学术成就可谓卓著。其一生经历也颇为传奇,早年参加革命,上过前线,做过情报工作,和政界军界皆有来往。然而在女儿心中,一个研究学问、教书育人的读书人,就是父亲最本原的形象。赵絪说,在最极端的“文革”时期,全家人受父亲的影响“无一人堕落,无一人绝望”,“父亲就是一个教师,既教育了别人,也教育了自己的子女”。

赵俪生在晚年也仍对赵絪耳提面命,时常督促其读书作画,若是几天没有作品呈上,他便要说:“你不能这样‘耍流氓’啊!要好好干,交几份作业来我瞧瞧。”在他眼里,偷懒不写作就是“耍流氓”,是“不务正业”了。如今这本《孤灯下的记忆》出版,赵絪说:“我终于给父亲交上了这份迟交的作业。”

文章作者

刘周岩

发表文章102篇 获得2个推荐 粉丝886人

三联生活周刊记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里