妈妈的一碗鲫鱼汤

作者:《江河》杂志

2018-03-24·阅读时长5分钟

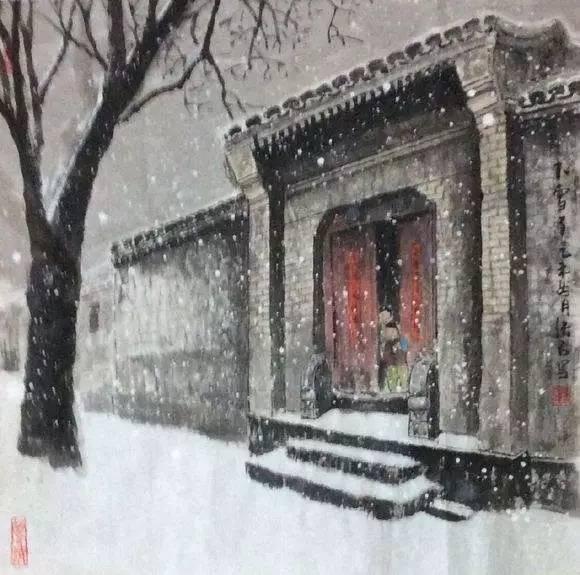

又是一年冬天。北风在窗外呼啸地吹,吹着流云一点点地动,吹落枝头残存的叶子,霜花纹在玻璃上,一切看得不那么真切。但任谁都知道,北京的冬天来了,尤其是今年来得格外早又格外冷。可即使屋外再冷,我们仍还有个家。每逢此时,总会想到白居易的那首诗,“绿蚁新醅酒,红泥小火炉”,家中烤着暖气,吃着热乎乎的饭菜,天气再冷又有何妨?“晚来天欲雪,能饮一杯无”,大雪纷纷,素裹银装,若手边无酒,不如喝上一碗热汤。

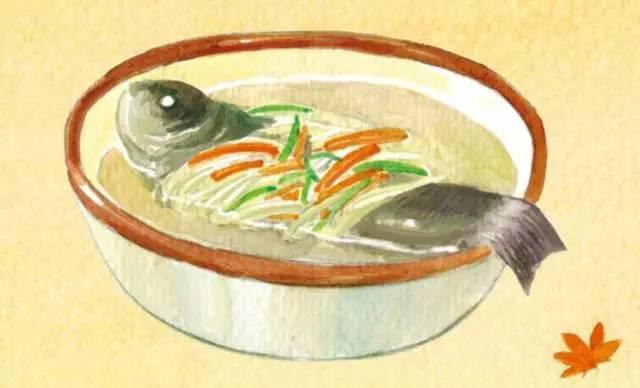

天凉,胃寒。高三的冬天,我总是胃疼,于是妈妈也总是换着花样地给我煲汤,鲫鱼汤便是其中之一。妈妈常讲一句民谚:冬鲫夏鲤。冬天正是喝鲫鱼汤的时节。白瓷的碗里盛着熬煮了近一个小时的浓汤,鲫鱼的肉少许已经化在汤汁里,如同牛奶般醇厚洁白。点上几颗枸杞,缀入一小撮香葱,汤上浮着肥美的肉熬煮出的油脂,端上桌来,香气早已将不大的客厅填满,想来这就是幸福的味道。后来离开家,去省外读大学,便格外想念妈妈煲的鲫鱼汤。无论穿得多厚,冷风也总有办法往衣服里钻,袖口子、脖领子,防不胜防,凛冽的空气冻红了手和脸。如果此时面前能有一碗冒着热气的鲫鱼汤,该有多好!如今回了家,再不用望梅止渴,看着美食网上的照片眼馋了。

不知道远方的你,在何处?是否想家?是否想念妈妈的一碗汤?对于你来说,家是什么?是一个值得想念的人,还是一种熟悉的味道?亦或是缠缠绕绕几里地、陪着你从小到大的一条家乡河?那忘不掉的气息,那抹不去的画面,风携着思念去又来,特别想一个人和一件事的时候,眼前总不觉地氤氲着水汽。很喜欢海子的一句诗,“远在远方的风比远方更远”,在远方不要紧,冬天冷冽不要紧,好在鲫鱼不难寻,鲫鱼汤不难做,寻着记忆中的样子,自己为自己煲一锅汤,暖胃,再给妈妈去一通电话,暖心。

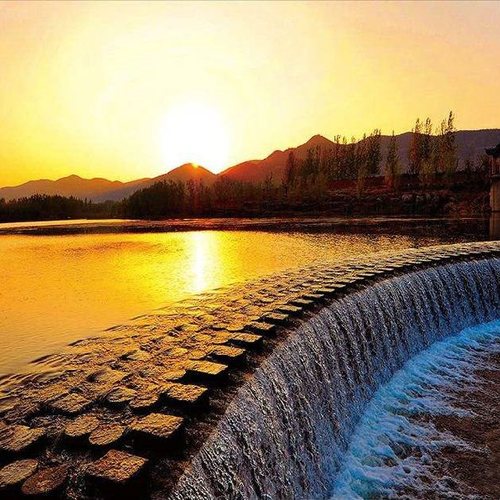

日出东方,云海缭绕 樊鑫/摄影

东方泛起鱼肚白

我们在文学作品中常常见到用鱼肚白去形容破晓时分的天空,主要是因为鱼的腹部发白,看上去和天空的颜色十分接近,这属于鱼的保护色。清晨纯粹的鱼肚白,常给人一种天马行空的梦幻与迷离,十分美丽。

日出东方,滔滔的河水上洒满金光,想来鲫鱼早已欢悦地游动起来。

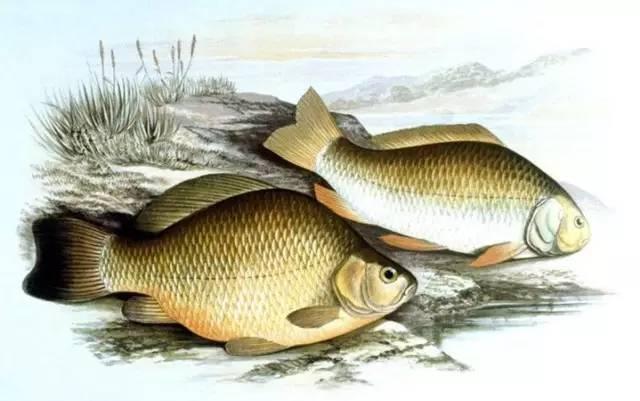

鲫鱼,俗名鲫瓜子、细头、鲋鱼等,常见于欧亚地区,为我国最为常见的淡水鱼之一。其头像小鲤鱼,体长15~20厘米,呈流线形,又叫梭形,肚腹中大而脊背隆起,体高而侧扁,前半部弧形,尾柄宽;腹部圆形,无肉棱。吻钝,无须,鳃丝细长,鳃耙呈针状,排列紧密,数量约100~200根之间。鳞片大,侧线微弯,尾鳍为深叉形。

鲫鱼的体背呈深灰色,腹部呈银白色,略带有黄色光泽,各鳍则为灰白色。天敌从水上方往下看,由于黑色的鱼背和河底淤泥同色,故难以被发现;而天敌若从水下方往上看,由于白色的鱼肚和天空的颜色接近,故也较难被发现。这是鱼类的一种保护色。我们经常能在文学作品中寻到“鱼肚白”的身影,充满诗意的作家总愿将黎明时分升起的太阳比作鱼肚白,为字里行间写下一抹梦幻而浪漫的色彩。

洱海摆舟打鱼人 田密/摄影

滇池高背鲫、方正银鲫、彭泽鲫、淇河鲫鱼都是鲫鱼中的著名品种。滇池高背鲫鱼是滇池土著鱼类,是20世纪70年代中期在滇池及其水系自然形成的三倍体鲫鱼优势种群,具有个体大、生长快、繁殖力强等特点。因背脊高耸而得名,个体最大可达3公斤,属滇池国家级水产种质资源保护区保护对象。淇河双背鲫鱼因产于河南省鹤壁市的山区性河流淇河而得名。淇河两岸水草丛生且长年不结冰,1—2月份时,水温仍在10℃以上。优良的生态环境,为淇河鲫鱼的生长、繁殖创造了良好条件。

淇河风光 姚秀堂/摄影

在淇河两岸流传着一个和鲫鱼相关的美丽的传说。从前云梦山区久旱不雨,五谷不收,民不聊生。山下刘庄有个名叫庆隆的青年,忠厚勇敢,为了给乡亲排忧解难,登上云梦山巅,向镇山祖师乞求到了消灾驱祸的良方:找到龙泉水,祸去福来。他费劲千辛万苦,终于在山谷尽头寻到了即将干枯的龙泉池,池上竟有一条奄奄一息的五色鲫鱼。庆隆心生怜悯,不顾自己口干舌燥,把仅有的半葫芦水倒入池中。鲫鱼得水,瞬间变成妙龄少女。原来这条五色鲫鱼是东海龙王的小女儿,因她贪玩迟归,引得龙王震怒,停雨降灾,她也受困于此。龙女得救后回到东海,动员虾兵蟹将,从云梦山打通一个海眼,把水引了过来。不久龙王发现此事,决定埋没泉水。只见龙王驾起祥云,盘旋在云梦山上空,随即狂风骤起,飞沙走石。庆隆见状,奋不顾身地扑向泉水,以身躯挡住滚石流沙,最后化作一道山岭,这便是今天云梦山著名景点之一的青龙背。龙泉保住了,悲痛欲绝的龙女化作鲫鱼,随着龙泉水漂流进淇河,与庆隆相伴,成为一段佳话。

鲫鱼是鱼中上品,是自然馈赠给我们的宝物,是深受人们喜爱的河鲜。在池塘、湖泊、河流等淡水水域都能觅得它们的踪迹,时而栖息在柔软的淤泥中,时而随着水藻摇尾舞动,活泼机灵。

孤翁垂钓寒江雪

你是否垂钓过?想起第一次钓鱼时,坐在岸边,架起渔具,看微风浮动水面,钓竿一沉,你喜极,呼喝一声,惊起一池沙鸥,聪明的鱼儿早已吃掉了饵,沉入水底。若凭耐心钓起一条,也因为不舍,最后将它放生。

“白水塘边白鹭飞。龙湫山下鲫鱼肥。攲雨笠,著云衣。玄真不见又空归。”这句词出自蒲寿宬的《渔父词》,描述了这样的画面:身着斗笠蓑衣的渔夫独自一人沿着河走,却不孤单,天上的鸟儿和水中的鱼儿总是一路同行。走向远方,有未知的惊喜;走向原点,有家让你依靠。

活泼的鲫鱼却不喜单,常群集而行,时而顺水畅游,时而逆水溯流,行至水草丰茂的浅滩、河湾、沟汊、芦苇丛中觅食、产卵;当它们遇到水流缓慢、具有丰富饵料的场所时,就暂且栖息下来,其栖息深度一般在0~20米之间。鲫鱼主要是以植物为食的杂食性鱼类,即使到了冬季,贪恋草根的它们,多数也从不游到无草的深水处过冬。鲫鱼的这一习性给爱好垂钓之人提供了大大的便利。甩竿入河的一刻,不知是钓鱼还是在钓联翩浮想,用深沉的耐心做饵,不巧上钩的小鲫鱼就放过它们吧,让它们在静谧的水域中生长,即使我们空归去,也不怅然。

鲫鱼肉质细嫩,营养价值高,含有丰富的蛋白质与大量的钙、磷、铁等矿物质,且药用价值极高,其性平味甘,具有和中补虚、温胃进食、除湿益气的功效,自古便得到人们的喜爱。据《大足县志》等史料记载,清代咸丰年间,南来北往的行人停留邮亭铺,喝茶、打牌、吃饭、住宿,尽是一番热火朝天的繁荣景象。于是,当地一些渔民便依托邮亭铺开起了路边鲫鱼店,熬鲫鱼汤、煮鲫鱼方便行人食用。谁料,这里的鲫鱼以其味鲜、细嫩赢得过往官家和商贾大加赞赏,生意日渐红火起来。在文人的指点下,邮亭很多餐饮店便挂出了“邮亭鲫鱼”的招牌。20世纪80年代后,“邮亭鲫鱼”逐渐成为了享誉巴蜀、名满西南的特色菜品。

冬雪已落,江岸闲走,北风狂啸,人和鱼儿都盼着一场冬眠。江河是鱼儿的家,鱼儿是江河孕育的珍宝,滚滚东流水,相逐尚相欢。鲫鱼不仅仅是我们餐桌上的一道佳肴,更能连接起人与自然、人与人之间的真挚情感。远方的人哪,踏上归途,遥望乡里,千里婵娟,鱼戏月圆,愿你能有一个温暖的冬天。

(文/邸丹彤)

文章作者

《江河》杂志

发表文章52篇 获得18个推荐 粉丝708人

传播江河文化,普及水情教育

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里