至今千里赖通波

作者:《江河》杂志

2018-06-08·阅读时长17分钟

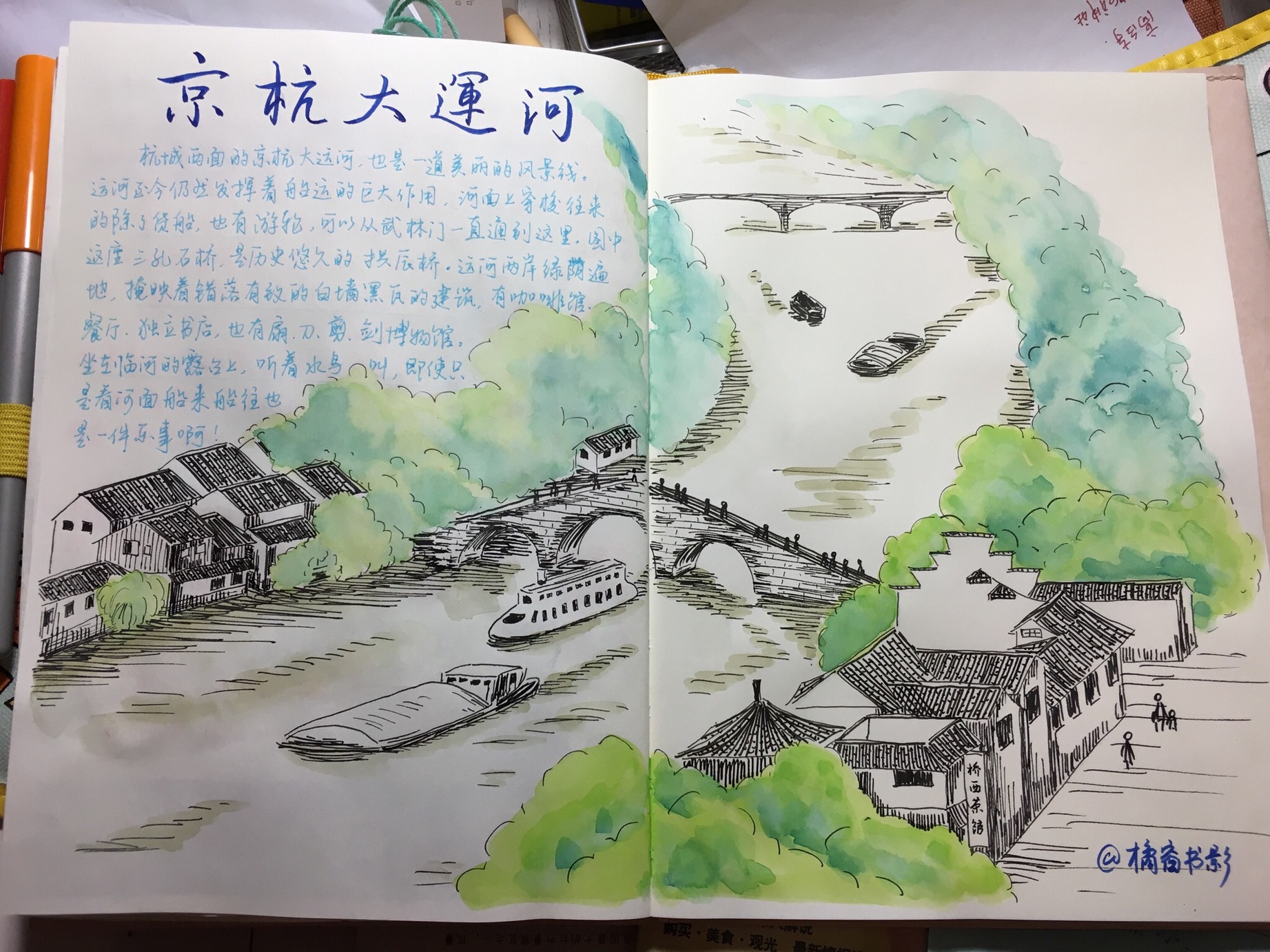

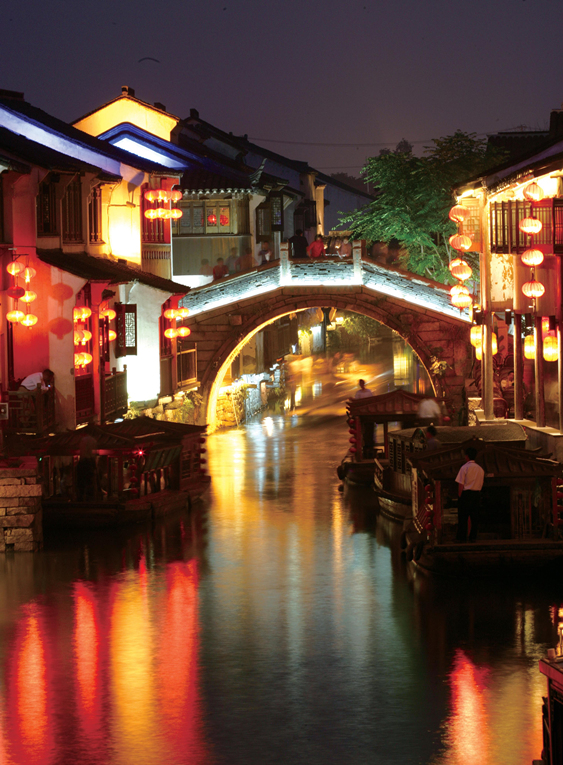

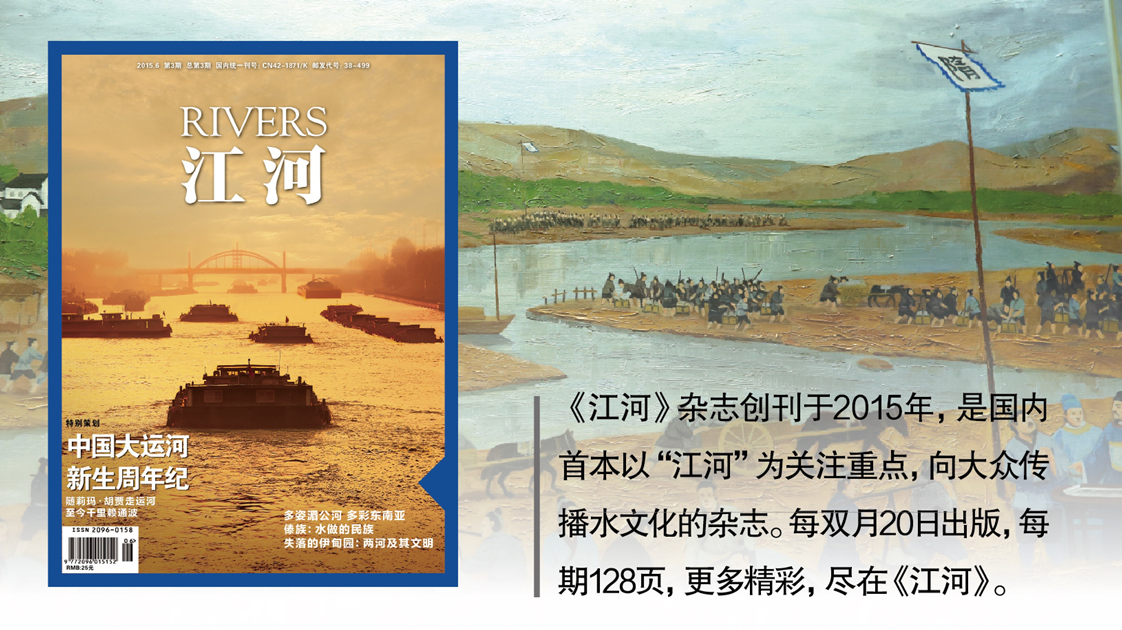

隋朝修建运河场景画

如果说,长城是凝固的历史,运河则是流动的史诗;如果说长城意味着保守、隔绝,运河则意味着开放、沟通。运河自诞生之日起,就承担了沟通与交流的使命,尤其是隋唐运河和京杭运河的千里通波后,“商旅往返,船乘不绝”,成为我国南北经济文化交流的大动脉,更是维系封建王朝政治一统、经济发展的生命线。

开创期:金戈铁马催生运河

在春秋战国时期这个革故鼎新的大变革时代,诸侯为了争雄称霸,竞相致力于富国强兵,特别是军事斗争需要,改变水陆交通落后十分必要;加上生产力的进步,尤其是铁工具的广泛使用,开凿运河的物质条件日趋成熟

任何文明,都有各自成长的烦恼。

打开中国地图,你会发现,受地势西高东低(自西向东构成了高度渐降的三级台阶)影响,大江大河多是“一江春水向东流”。这些河流对连接东西、沟通山海,提供了极大便利,却为南北交通设置了重重障碍,影响了南北经济、文化交流和政治一统。

古代,陆路交通一直比较落后,老牛拉车、人抬肩扛成为千百年来的主旋律。相反,借水行舟载人、载物(尤其是粮食、砖石、木料等大宗货物),既便捷又经济。

运河在弥补大河东流的天然缺陷下产生,但是其产生的初始原因却是因为战事。

中国最早人工运河的开凿,始于春秋战国时期。在这个革故鼎新的大变革时代,诸侯间为了争雄称霸,竞相致力于富国强兵,特别是军事斗争需要,改变水陆交通落后十分必要;加上生产力的进步,尤其是铁工具的广泛使用,开凿运河的物质条件日趋成熟。

扬州邗沟 缪宜江/摄影

公元前486年,一条沟通江淮、被称为“邗沟”的运河问世,成为真正史册有载、言之凿凿的中国最早的人工运河。

而邗沟的诞生离不开一个人——夫差。他是破越为父复仇的英雄,是春秋末期争霸中原的一代雄主,是位列中国“四大美女”之首西施的丈夫,也是被卧薪尝胆的越王勾践逼得走投无路而自杀谢幕的吴国末代君主。

公元前489年,夫差听说接位齐景公的是个乳臭未干的毛孩子,且齐国大臣又明争暗斗,觉得机会来了,决意兵发中原,与齐这个老牌“大国”掰掰手腕。

地处长江下游河网地带的吴国,舟师最为强大。但江淮间没有沟通的水道,北上伐齐,不但路途遥远,且海上风涛莫测,险象环生。

公元前486年,夫差下令在长江北岸“筑邗城,开邗沟”:“筑邗城”,即在位于今江苏省扬州市西北的蜀冈上筑起一座城池,作为劳师远征、屯兵储粮基地;“开邗沟”,则是为了沟通长江与淮河,让兵马粮秣能源源不断运往前线。

不经意间,邗城成了扬州城“前身”,邗沟(今扬州螺蛳湾桥东至黄金坝一线,相传为古邗沟遗迹)成了中国运河的滥觞。

在运河2000多年的开凿史上,淮安一直是漕运重镇 缪宜江/摄影

聪明的吴人为了减少工程量和工期,充分利用江淮间湖泊密布的自然条件,分段开挖,把武广、陆阳(均在今高邮南)、樊梁(今高邮北)、博芝(今宝应东南)、射阳(今宝应、淮安两区县东)等湖泊连接,达于末口(今淮安市淮安区北水关一带,五代后周曾在此置有北辰堰)入淮,虽然运道迂回曲折,但实现了江淮两大水系的“牵手”,因该段运河以邗城为起点,水随城名,故称邗沟。

公元前484年春夏之交,夫差率吴国大军沿邗沟北上会师鲁军并歼敌十万。此后,中原鲁、宋、卫诸国均表示臣服于吴。

公元前482年,吃到开河甜头的夫差,逐鹿中原的欲望更加强烈,开凿了一条沟通黄淮的运河,即在今山东鱼台与定陶间开河。

这条运河源于济水流经的菏泽,自西向东达于泗水,故称菏水。菏水开成的当年夏天,夫差再次从长江出发,经邗沟北上至淮河,转泗水,再由菏水入济,抵达济水南岸的黄池(当时属卫国,今河南封丘县西南),要与中原霸主之一晋国决一雌雄。

“螳螂捕蝉,黄雀在后。”被夫差放虎归山的越王勾践,多年卧薪尝胆已然羽翼丰满,突袭吴国。公元前473年,越攻破吴首都,夫差拔剑自刎,结束了他传奇而悲壮的一生。

夫差开邗沟雕塑

中国运河史上的又一盛事——沟通黄淮运道的鸿沟出现在战国中期,是魏惠王(也称梁惠王)魏䓨的杰作。

除魏开鸿沟外,齐国也在首都临淄(今山东淄博市临淄区)附近的淄水与济水间,开凿了一条淄济运河,打破了临淄与外界沟通的壁垒。临淄的繁盛与这条并不长的运河密切相关。

春秋战国是中国运河的开创期,邗沟、菏水和鸿沟、淄济等运河相继问世,让本来“老死不相往来”的江、淮、河、济得以牵手联姻。

伴随着战国云烟的消散,中国运河也走完了不同凡响的童年时代,她今后的成长之路又将如何呢?

发展期:秦汉魏晋开河不断

秦始皇嬴政、汉武帝刘彻、魏武帝曹操、北魏孝文帝拓跋宏等,或是为了扩张统一版图,或是为了京都粮食、加强政治统治等原因,都在不断地开挖运河,无论长短,这些运河都对沟通水网、行船运粮等提供了重要支撑,也为中国运河的发展提供了技术保障

说运河不能不提灵渠,而提灵渠又不能不说秦始皇。

秦王嬴政,在扫平六国后,便急不可耐地加封自己为“始皇帝”。不过,他要做“千古第一帝”,自然不会放过岭南(指大庾岭、骑田岭、都庞岭、萌渚岭、越城岭等五岭以南的广大地区,相当于今天的广东、广西全境及越南北部的一部分)那片化外之地——那里居住着被中原人称为蛮夷的百越人。

灵渠

公元前221年,秦国50万大军在国尉屠睢的率领下,分兵五路,直扑岭南。但战争并未像秦始皇所预料的那样,竟然付出了统帅屠睢被杀和“浮尸流血数十万”的惨重代价。

究其原因,除了百越人拼死抵抗外,岭南气候湿热、山高林密、瘴气弥漫的自然状况也是大敌,让习惯于在干燥、开阔地带作战的秦军吃尽了苦头。更为要命的是,秦军的粮秣供给出现了困难。当时,要想把中原的粮食物资转运到千里之外的岭南,必须翻越崇山峻岭,在一马平川地带经常使用的车辆在这里成了无用武之地的废物。

公元前219年,眼看3年战争都无效果后,秦始皇下令“使监禄凿渠运粮”。公元前214年,在监禄(又称史禄)的带领下,数万士卒用了5年的坚持和血汗终于开凿了一条蜿蜒于崇山峻岭间的运河——灵渠。

灵渠开成当年,得水运之利的秦军便以摧枯拉朽之势荡平了岭南。自此以后,在湘桂铁路、京广铁路通车前的2100多年间,灵渠一直是中原与岭南沟通的重要通道。

当然,据《越绝书》记载,秦始皇还在今苏州南经嘉兴至杭州间开凿了一条人工水道,将太湖与钱塘江沟通了起来。但以镇压东南王气的说法,因系“相传”,不好妄言真伪。

扬州百姓为缅怀夫差、刘濞的开河之功,在扬州城北黄金坝(今属扬州市邗江区城北乡)古运河南岸建起了一座邗沟大王庙(俗称财神庙),供奉二王,香火不绝。张红卫/摄影

汉初,尊崇黄老,推行无为而治、少扰民或不扰民的政策,首都长安对山东(秦汉时所称的山东,指崤山以东的广大地区,与今天的山东省两码事;又因函谷关在崤山之上,也称关东)粮食物产的需求不大,因而开河的内驱力明显不足。

不过,建都广陵(今江苏扬州)、野心勃勃的吴王刘濞却暗中使劲,不但在封国(统辖三郡五十三县)内大肆“即山铸钱,煮海为盐”,还开凿了一条西起广陵茱萸湾(今扬州广陵区湾头镇),东至海陵仓(今江苏泰州北)及如皋磻溪(今江苏如皋市东城乡一带)的运河,成为运盐通商的水上大道。

汉武帝刘彻登基后,对内积极建设,对外开疆拓土——北击匈奴,东并朝鲜,南征百越,西服大宛。特别是,他派名将卫青、霍去病几次重创宿敌匈奴,使其不敢也无力南下“牧马”。

不过,这样一折腾,国家对粮食、物资的需求也急剧增加,而西汉统治的中心关中平原,虽号称“陆海”和“天府之国”,但物产有限,只能靠关东接济。而当时的漕运通道渭水,不但道弯且下游水浅沙多,运量也很有限。

公元前129年,为了京师粮食安全,汉武帝听从大司农郑当时的建议凿关中漕渠。这样在公元前110年到公元前105年间,从关东漕运来的粮食每年高达五六百万石。

东汉定都洛阳后,同样面临京师粮食不足的问题。公元48年,光武帝刘秀命大司空张纯整治洛阳周边的水道,并在洛阳城西南开凿了一条名为“阳渠”的运河,以洛水、谷水为源,东至偃师,再注洛水,打通了都城与外界的水上联系。

汉明帝时,随着汴渠的打通,东部的漕舟浩浩荡荡而来,在荥阳附近入黄河、转洛水,经阳渠抵洛阳。

魏武挥鞭。死后被追尊为武皇帝的曹操,在平治天下雄心的驱使下,自建安九年(公元204年)开白沟运河开始,致力于华北平原运河网的构建,厥功至伟。

京杭运河杭州拱宸桥河湾 刘柏良/摄影

白沟运河,是曹操最早开凿的运河,目的是消灭袁氏集团,统一北方。白沟运河上段以淇水为源,下接清河,成为黄河以北地区的一条水运大动脉。此后,曹操大败袁绍后,以邺城(今河北临漳县西南)为根据地,为北征乌桓,于建安十一年(公元206年)又相继开挖了平虏渠、泉州渠和新渠。这样,曹操终于打通了北征的水路——自邺城出发,沿清河北上,经平虏渠、泉州渠,再东循新河,入濡水北上,直抵乌桓盘踞的老巢。

公元207年秋,曹操在平定乌桓凯旋途中,登上碣石山,极目惊涛拍岸的大海,壮怀激烈,吟出了千古名篇《观沧海》……

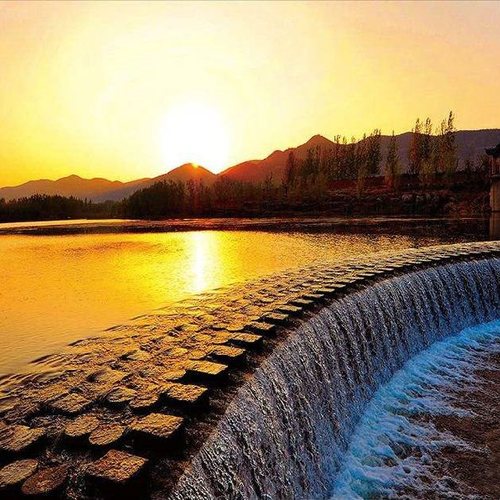

位于黄河口山东滨州的碣石山 刘铁军/摄影

为了加强邺城与周边联系,曹操又开凿利漕渠,起自斥漳县(今河北曲周县南)的漳河南岸,东南流经今大名县西北注入白沟。渠成后,不但白沟水量大增,航运更加通畅,而且更重要的是漕船可溯漳水直抵邺城。曹魏之后,后赵、冉魏、前燕、东魏、北齐相继以邺为都,看重的就是这里“漕运四通”的优势。

中国历史进入三国时代后,曹魏为了讨伐东吴,同时兼顾屯田灌溉,在淮北一带相继开凿了贾侯渠、讨虏渠、广漕渠以及淮阳渠、百尺渠、千金渠等,这些运河与汝、颍、洧等天然水道连接,构成四通八达的水上运输网。

而三分天下有其一的吴国皇帝孙权,除大力整修江南运河、胥溪等运河外,还于公元245年,开凿了一条西起小其(今句容东南),向东穿过山岗,至今丹阳境内的云阳西城(今丹阳延陵镇南)的运河,四五十里的运河西与秦淮河相连,东与吴古故水道(即后来的江南运河的一段)相接,成为吴都建业(今江苏省南京)与太湖水网沟通的纽带,使舟船不用辗转京口溯长江再至建业,既缩短了航程又避开了大江之险。

胥溪,又称胥河,是世界上最古老的人工运河

西晋时,会稽内史贺循开凿了西兴运河,起于钱塘江南岸的西兴(今杭州市滨江区西兴街),东南至会稽郡(今绍兴),全长百余里。此后,这条运河不断向东延伸,并与曹娥江、姚江、甬江等自然水道相通,形成后世所称的“浙东运河”。

北魏是鲜卑人建立的北方政权,先定都平城(今山西省大同),后定都洛阳。孝文帝拓跋宏(元宏)为实现“南下”战略,以洛阳为中心构建水上交通网。可惜的是,由于时局不稳,财力有限,加之他本人英年早逝,并未能看到这一“军国大计”变成现实。

历史在长叹一声后,只好把建构中华运河大水网的光荣与梦想留给了后来结束南北朝分裂局面的大隋王朝。

壮大期:“隋唐运河”横空出世

前人栽树,后人乘凉。被很多人认为因为修建运河而亡国的隋炀帝杨广,终于在晚唐诗人皮日休那里得以正名。而隋之后的唐、宋等无不受惠于运河,为政治的统一、历史的发展、文化的交流等做出了重大贡献

隋以前,尽管夫差、嬴政、刘彻、曹操等风流人物前赴后继,开河不止,但他们所开之河,无论长度还是作用,都不能与隋朝开凿的纵贯东西、横亘南北的大运河相提并论。

两晋南北朝时,百姓为了躲避北方频发的战乱,涌向江南,大大促进了南国的开发;到了隋唐,南方已成为与北方齐驱的“基本经济区”。

然而,经济重心的转移,并不意味着政治中心的南迁,后者的确立除经济因素外,还有包括地理位置、传统习惯、政治上的惰性,以及抗御北方游牧民族等战略考虑。因此,诸王朝的首都仍设于北方。不过,依赖东南粮食财赋的现实,让统治者必须花大力气通过开运河、修驰道等措施,架起南方经济发达地区与北方政治中心连接的桥梁。

有人说,隋唐运河是隋炀帝一个人的功劳。这种说法是不确切的,因为拉开隋代开凿运河大幕的不是隋炀帝杨广,而是他老爸隋文帝杨坚。

由运河开凿和运河通航衍生了太多与运河相关的文化,至今仍然影响着世人。图为京杭运河扬州段的居民正在舞龙表演。缪宜江/摄影

隋初,河南的豫州、河北的冀州和江淮间的扬州等地已成为经济发达地区,转输关东粮食、财赋到京师成为当务之急。当时,从首都大兴城(位于龙首原之南,以隋文帝杨坚在北周时的封号“大兴公”命名,称为大兴城)到黄河,有渭河、漕渠两条水道。但前者不利漕运,后者已淤塞,只有重开运渠才能解漕运之困。

公元584年的“关内饥也”,使大隋朝把广通渠的开凿提上了日程。由建筑大师宇文恺主持开挖的广通渠,循汉漕渠旧迹,既宽且深,能通“方舟巨舫”。渠成之时,隋文帝前去“剪彩”,站在灞水边展望未来。

广通渠,得名于华州(治今陕西华县)的广通仓,后因避隋炀帝杨广的名讳,改称永通渠。当然,广通渠还有富民渠的褒称,除了是漕路和商路外,它还能让渠旁的万顷农田饱享灌溉之利。

隋炀帝杨广登基不久,便举全国之力,以洛阳为中心大修运河。从公元605年到公元610年,用了短短6年(实际工期更短),便开成了皇皇四条运河,按时间先后,分别是通济渠、邗沟、永济渠和江南河。

通济渠画

通济渠是这四条运河中的“老大”。公元605年三月二十一日,就在营建东都洛阳的诏令下达后的第四天,一道开河的圣旨又来了:“发河南诸郡男女百余万人,开通济渠,自西苑引谷、洛水达于河,自板渚引河通于淮。”

邗沟是“老二”。杨广下令在东汉末年广陵太守陈登所开邗沟西道的基础上,进行了大规模的裁弯取直和疏浚。新开的“邗沟”,全长400余里,可通体积庞大的龙舟。

永济渠,是隋代运河系统的北部干渠,开凿于公元608年春。与通济渠一样,它也是一条既宽且深的河道,全长近2000里。

公元610年冬,杨广又下令在以往江南吴越间旧有水道的基础上,经过裁弯取直,疏浚整治,形成上下贯通的运渠。

杨广开凿的这四条运河,加上他老爸杨坚所开的广通渠,形成了以洛阳为中心,沟通钱塘江、长江、淮河、黄河、海河五大水系,横亘东西、纵贯南北的“人”字形运河网——洛阳以南的通济渠、邗沟和江南河是“人”字的一撇,洛阳以北的永济渠是“人”字的一捺。如果以东(偏南)部的余杭(今杭州)为起点,以西(偏北)部的京师大兴城为终点,这条大运河称“东西大运河”更为符合实际。

京杭运河苏州段,因水运而成为万商云集的天堂。缪宜江/摄影

据说,“隋炀帝凿汴河,自制《水调歌》”,足见杨广对自己缔造的这一气吞山河“大业”的得意。但历史就是这么有意思,杨广是“成也大业,败也大业”。在短短几年时间就完成了对当代、对后世都具有伟大意义的工程——运河,这是杨广的丰功伟绩,但又成为后人口诛笔伐的“罪证”。

生活在隋朝的百姓,不仅要开运河,还要建东都、修御道、筑长城,劳役极其沉重。而且,他们大都是被鞭子赶到开河工地的。修永济渠,连平时在家里围着锅台转的妇女都上阵了。大批劳力被强征开渠,导致“耕稼失时,田畴多荒”,使广大农民陷于饥寒交迫之中。在开河工地,民工不光流汗流血、受苦受累,还有近半数的人为此搭上了性命。

作为最高统治者的隋炀帝杨广,为了成就自己醉心的“大业”,好大喜功,滥用民力,残暴不仁,引起民众的愤慨也就在情理之中了。水能载舟,亦能覆舟。就在大运河开成不久,各地反抗的浪潮就把盛极一时的隋王朝推向了万劫不复的深渊。杨广也在“江都宫变”中一命呜呼,落了一个身死国亡的悲惨下场。

李唐坐享了前朝留下的运河之利,虽没在运河工程上大动干戈,但在整个运河系统整治、完善,局部运河开凿和完善上仍有不小作为。

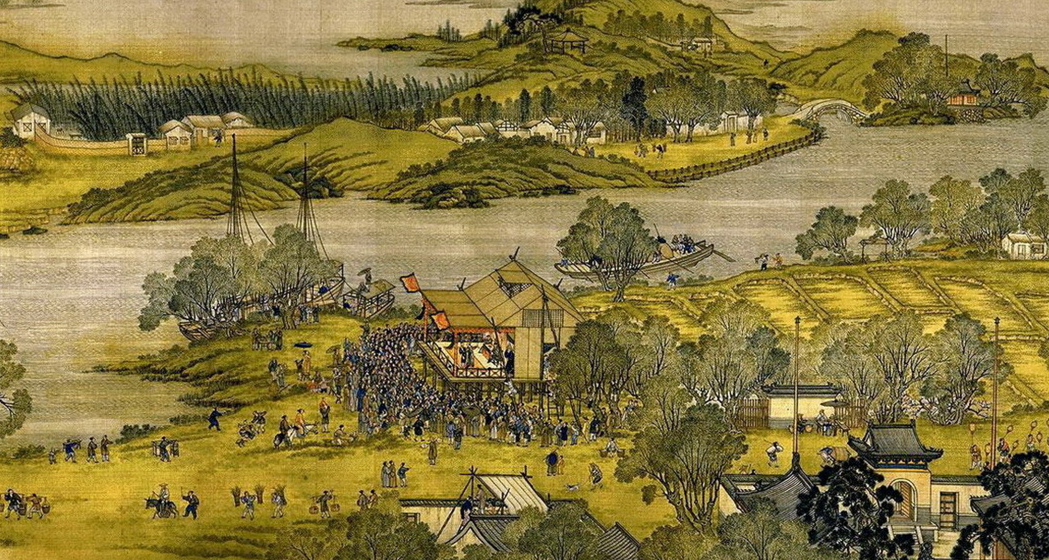

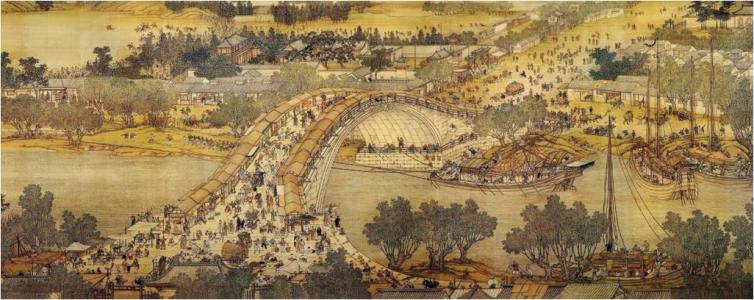

《清明上河图》中,东京汴河两岸热闹的茶坊

唐对前朝的运河统称为漕渠或漕河,通济渠东段则称汴渠、汴河或汴水,邗沟、江南河被称为官河。同时,又在各地相继开凿了近30条距离较短的漕渠:永济支渠(西渠),沟通了永济渠与魏州(今河北大名县东北大街乡一带);湛渠,自今开封引汴水接济水;升原渠,沟通渭水和汧水;直河,自今盱眙开河至扬州;伊娄河,自扬子镇以南开河,经瓜洲入江;孟渎,自今江苏常州西北开河,引长江水至江南河;平虏渠,自今河北沧州东北傍海穿渠;元和塘,沟通苏州与常州;三门运渠,为避黄河三门峡砥柱之险而开的石渠;等等。

五代后周时,一代雄主柴荣在整治永济渠和邗沟等旧运河的同时,着力改善都城汴梁(今开封)与四方的水上交通,开新渠,浚旧河,卓有建树。

北宋也建都于地处关东的汴梁,对运河更加依赖。因为除了首都有百万人口要吃喝外,还有数十万屯驻京师周边的禁军要吃饭。所以,北宋朝廷花大气力对汴京一带的运河进行了整治与改造,开辟出由汴、蔡(惠民)、金水、五丈(广济)四河,构成了四通八达的水运网。

在北宋,东南地区已成为中国最富庶的地区,汴河的开通让北宋王朝有了攫取东南财富的水上运输线,年漕运量最高达八百万石之多。

为了确保汴河畅通,北宋在汴口设立了“勾当汴口”的专职官员,长年负责在河口“均调水势”,以保持河道六尺的水深,使漕船畅通无阻。在汴河沿线还设有“提举汴河堤岸”的官署、官员,负责汴河堤岸的防护和河道的疏浚,并沿河驻兵保护。同时,为解决汴河以黄河为源、泥沙淤积严重影响通航的问题,公元1079年,北宋又建成了引洛(水)通汴(河)工程,明显改善了汴渠的航运条件。宋室南渡,以临安(今杭州)为都,大力整治和维护使用淮南运河、浙西运河、浙东运河,使国祚得以延续。

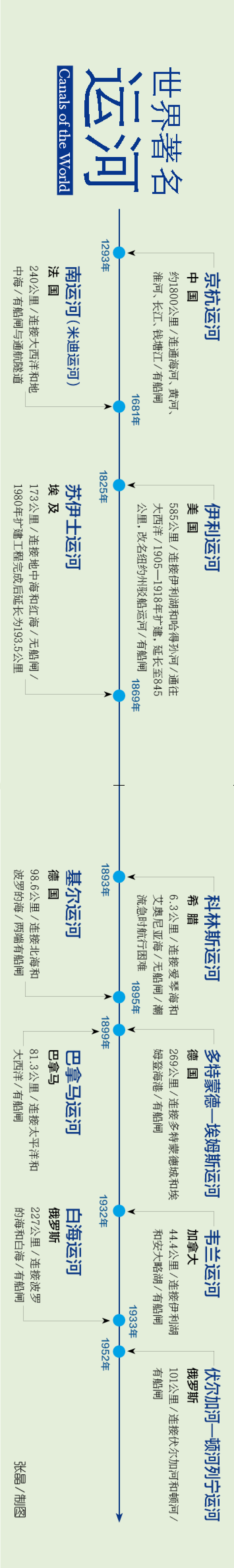

世界著名运河一览 张晶/制图

成熟期:京杭运河弃“弓”走“弦”

京杭运河将原来张开如折扇状的隋唐运河,改造成为直线形的南北运河,从而让坐落于北方的政治中心大都(北京)与经济富庶的东南地区紧紧连在了一起,奠定了它的基本走向和规模

13世纪70年代,忽必烈结束了宋、辽、金南北对峙150年的局面,建立起“北逾阴山,西极流沙,东尽辽左,南越海表”的强大帝国——元朝。

元统一后,出于政治考虑,选择临近蒙古草原的大都(今北京)作为京师。此后,除明初建都南京外,中国政治中心一直都没有离开北京。这一变局,也对大运河和中华文明的走向产生了难以估量的影响。

元之前各朝,除割据和偏安时期,国都大体不离长安、洛阳、开封一线,并一直有赖于东部、东南部经济发达地区粮食、财赋的供给,故当时运河主体呈东西走向。隋永济渠打通政治中心与东北区域联系后,自元始,政治中心的迁移,也让以漕运为主要功能的大运河跟着转向。

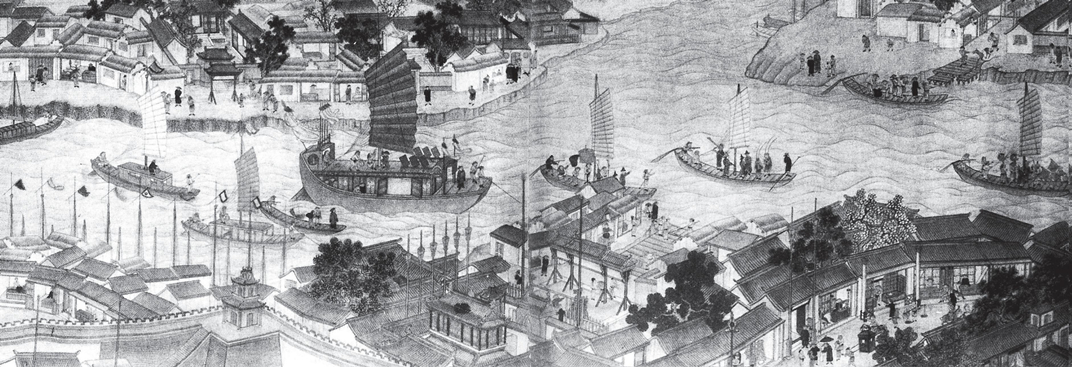

自南宋初年起,黄河南徙,夺淮入海,泛滥溃决成了家常便饭。黄淮间原有的运河多淤浅不通。因此,元初运输东南地区的漕粮主要经过海路北运——自长江口的刘家港(今江苏太仓市浏河镇)出海,绕山东半岛东端入渤海,自大沽口(今天津塘沽海口)入直沽河(今海河),再北循潞水(今北运河)至通州张家湾(今北京通州区境)入仓存储。但因这条海上运输线不安全的因素如影相随,加之通州至大都之间依靠陆运,劳民伤财,这让对以洛阳为中心的隋唐运河进行裁弯取直,实现南北直航成为历史必然。

这时,郭守敬被推上了历史前台。

郭守敬画像

郭守敬先是小试牛刀,“凿金口,导卢沟水(今永定河)以漕西山木石”,为元大都的拔地而起立下了汗马功劳。接着,他又实地查勘了御河(卫河)、泗水、汶水情况,并绘制地图写出整治方案,阿八赤、马之贞等人按照其勘测规划的线路,先后开凿了济州河和会通河。

济州河,南接泗水,北通大清河(古济水,今黄河下游河段),自济州(今山东济宁)西南鲁桥镇泗水向北开河,经济州,抵须城县(今山东东平)以西的安山镇,接通大清河。会通河却以汶水为源,后人把济州河与会通河合二为一,统称会通河。

开凿大都附近的通惠河,打通大都至通州间的水路,是郭守敬干的第三件大事。通惠河施工时,元世祖下令丞相以下各官都要参加劳动,且要服从郭守敬指挥,可见他对工程的重视和对郭守敬的支持。

公元1293年,北起大都(今北京),南至杭州,由通惠河、白河(今北运河)、御河(今南运河)、会通河、黄河(古泗水下游河段,借黄行运)、淮扬运河(今里运河)、江南运河等水道组成的京杭运河骨干水网全线贯通。它将原来张开如折扇状的隋唐运河,改造成为直线形的南北运河,从而让坐落于北方的政治中心大都与经济富庶的东南地区紧紧连在了一起,奠定了京杭运河的基本走向和规模。

通惠河开成后,以积水潭(今北京前海、后海、西海一带)为终点码头。这天,元世祖忽必烈从上都返回大都,车驾路过积水潭,看到“舳舻蔽水”的盛况,兴奋异常,当即赐名该段运河为“通惠河”。图为后海的夜景。肇作哲/摄影

大元不到百年,就灰飞烟灭。此后的明(永乐以后)、清仍以北京为都,对于大运河的依赖有增无减。为了运河的畅通,明清两代对运河的整治与改造同样不遗余力。明永乐年间重开的会通河,明后期至清前期实施的“黄运分离”工程,是其中最重要的两项工程。

公元1411年,为打破运河梗阻,明成祖命工部尚书宋礼重开会通河,主要工程为建设南旺分水枢纽、疏浚河道、整顿闸坝、增建水柜等。

公元1415年,随着平江伯陈瑄整治江淮运河(重点是在北宋沙河故道上开凿了长60里的清江浦河,以管家湖为源)的成功,京杭运河全线贯通,漕舟无阻。“海、陆二运皆罢”,漕粮皆由运河进京。

定型后的京杭运河,自北而南依次为通惠河(北京—通州)、北运河(通州—天津)、南运河(天津—临清)、鲁运河(临清—台儿庄)、中运河(台儿庄—淮阴)、里运河(淮阴—扬州)、江南运河(镇江—杭州),全长约1800公里。

“漕运”在明清两代,是维持国家正常运转的一条生命线。北京通州曾是京杭运河的漕运码头,其名本身就与漕运有关,取运河漕运通畅周济之意。但如今,我们只能从一些书本和图画中去找寻昔日漕运码头的繁华景象了。

1901年,在中国历史上延续了2000多年的漕运终于被画上了一个大句号。但大运河并未因此退出舞台,当年漕运所依托的不少河段仍是载货、运客的黄金水道,并兼有防洪、排涝、灌溉等功能。

20世纪70年代后,北方地区由于水资源日益紧缺,济宁以北的运河或水浅或干涸或湮废,渐渐失去了航运功能。不过,济宁以南的运河,一直滔滔不绝,千里通波,一派舟来船往的繁忙景象。与此同时,运河作为中华民族留给人类的宝贵文化遗产,它的价值逐渐被人们所认知,正在迸发出无穷的魅力和璀璨的光芒。

2014年6月,中国大运河成为世界文化遗产。

不管物质形态的运河将来的走向如何,但历史的运河、文化的运河将会永远流淌。

(文/靳怀堾)

文章作者

《江河》杂志

发表文章52篇 获得7个推荐 粉丝707人

传播江河文化,普及水情教育

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里