曲江池头逢诗圣

作者:《江河》杂志

2017-09-22·阅读时长8分钟

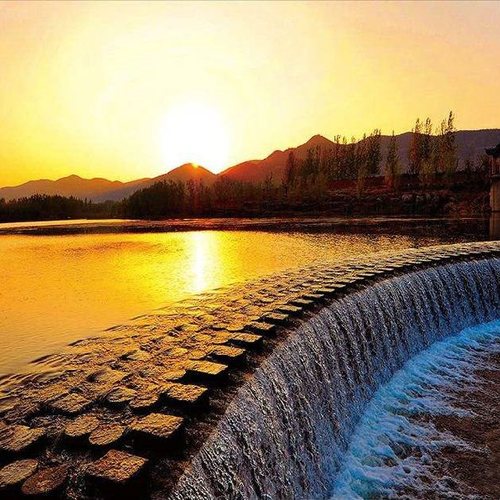

曲江之畔 失意人生

杜甫的一生,与水结下了不解之缘,千形万状的水意象被他写入诗中。在他的笔下,水的情态有“不尽长江滚滚来”的气势磅礴,有“清江一曲抱村流”的静婉清幽,还有“润物细无声”的细腻温柔……杜甫的许多著名诗篇就是作于江畔湖滨,曲江头、锦江畔、长江边都曾留下诗人的足迹,江河之水见证了他坎壈的人生历程与作为儒者的深沉的忧患意识。

杜甫在曲江旁边生活的日子,也就是文学史上所说的“长安十年”时期。这个时期,既是他个人生命历程的重要阶段,也是唐王朝国势由盛到衰的历史转折点。诗人用他的如椽巨笔,记录了国家的沧桑巨变与人生的长恨深悲。

杜甫出身于一个奉儒守官的家庭,他的祖上曾建立过辉煌的功业。十五世祖杜畿是京兆杜陵人(因此杜甫有时自称“杜陵野客”),东汉建安时任河东太守;十四世祖杜恕任魏太和中散骑黄门侍郎,后任幽州刺史;十三世祖杜预任晋镇南大将军,都督荆州诸军事,封当阳县侯。以下历代都有官职。到了唐朝,杜甫的曾祖杜依艺任监察御史、河南巩县令。杜氏家族自此迁居巩县,杜甫也出生于此地。杜甫的祖父杜审言是唐代著名诗人,武后时任膳部员外郎,中宗时任修文馆直学士;父亲杜闲在玄宗时任兖州司马,天宝年间任奉天令。如此,杜甫无论于仕途,还是于诗歌,都有着深厚的家学渊源,对此他十分自豪。

唐玄宗天宝五年(746年),35岁的杜甫结束了青年朝代“裘马颇清狂”“一览众山小”的壮游生活,怀着“致君尧舜上,再使风俗淳”的宏伟政治理想,来到帝京长安。次年,他参加了科举考试,期望借此秉承家学,走一条仕进之路,能像历代先祖一样,实现治国平天下的大志。然而,此时是奸相李林甫当政,他唯恐士子们在考试对策时于己不利,便以“野无遗贤”的理由黜落了包括杜甫在内的所有士子。这样,科考落第的杜甫开始了他旅食京华的生活。帝京居大不易,杜甫又未能步入仕途,不能获得官俸,因此他的生活逐渐变得困顿。个中情形,他曾这样描述:“骑驴十三载,旅食京华春。朝扣富儿门,暮随肥马尘。残杯与冷炙,到处潜悲辛!”诗人沦落到社会的底层,一度靠购买官仓的减价米度日,甚至有了“焉知饿死填沟壑”的忧虑。这样一种艰难的生活处境,既使他心中充满了失意与悲慨,又使他更加关注国事与民生。

盛世繁华 似真似幻

玄宗时代,唐帝国发展到最高峰,历史上有“开元盛世”之说。但杜甫以诗人的敏感,较早地洞察了盛世繁华背后潜藏的社会危机。《丽人行》即写于这种背景之下。

三月三日天气新,长安水边多丽人。态浓意远淑且真,肌理细腻骨肉匀。绣罗衣裳照暮春,蹙金孔雀银麒麟。头上何所有?翠为盍叶垂鬓唇。背后何所见?珠压腰衱稳称身。就中云幕椒房亲,赐名大国虢与秦。紫驼之峰出翠釜,水精之盘行素鳞。犀箸厌饫久未下,鸾刀缕切空纷纶。黄门飞鞚不动尘,御厨络绎送八珍。箫鼓哀吟感鬼神,宾从杂遝实要津。后来鞍马何逡巡,当轩下马入锦茵。杨花雪落覆白,青鸟飞去衔红巾。炙手可热势绝伦,慎莫近前丞相嗔!

此诗作于天宝十二载(753年)。当时风俗,每年三月初三上巳节,曲江都有盛会。彩幄翠帷,匝于堤岸,鲜车健马,比肩击毂。皇帝赐宴臣僚,京兆府大陈筵席。长安、万年两县也争校雄盛,锦绣珍玩无所不施。太常寺及教坊自然会有乐舞助兴,丝竹彤管,蝉鬓蛾眉,争奇斗艳。曲江池中要备彩舟数只,供宰相、三使、北省官与翰林学士等显职登舟游览。此番情形,真可谓倾动皇州,盛况空前。但是以上种种,都没有成为杜甫描写的重点,他所关注的是一群水边丽人。

诗歌起首两句交代时间、地点,引出主人公的出场。诗中“长安水”即指曲江。接下来诗人以工笔重彩为这群丽人描形绘影,极写其意态之娴雅、肌肤之细腻、服饰之华美。从中可以隐约猜到她们绝非等闲之辈。果然,丽人原来是朝廷外戚虢国夫人与秦国夫人等。虢国夫人与秦国夫人是杨贵妃的两位从姊。诗歌接下来具体描绘曲江宴会的场面,极写菜肴之名贵、餐具之精美。但是这些对于虢国夫人与秦国夫人来说早已司空见惯,以至她们都厌腻到不想下箸了。对比描写中,可以管窥贵妇们一向过着怎样骄奢的生活。

尽管菜肴已如此丰盛,可是宫中的珍馐美味依然由太监们络绎不绝地飞马送来,由此可知唐玄宗对杨氏姊妹的宠爱已无以复加。“箫鼓哀吟感鬼神,宾从杂遝实要津”两句承上启下,烘托出一派喧闹繁华的气氛,由此引出丞相杨国忠的出场。只见他鞍马逡巡,当轩而下,直入锦茵。这两句看似不动声色的白描之笔,却有千钧之力,实际在极写杨国忠的傲慢与无耻。

据乐史《杨太真外传》记载,杨国忠与虢国夫人私通。且每入朝谒,杨国忠与韩国夫人、虢国夫人连辔而行,挥马策鞭,以为谐谑。对他们的荒淫无度,人们早已心知肚明。“杨花”二句,是以赋笔起兴,看似在写春日曲江岸边杨柳花飞,实则是承接上文,讥刺杨氏兄妹的淫荡。古人认为,杨花入水而成萍,“蘋”是大萍的别称,因此杨花与是同源的,这是在隐指杨国忠与虢国夫人本为同源兄妹,却如此淫乱。“青鸟”是传说中王母的侍者,后人以之为信使。“青鸟飞去衔红巾”是暗喻杨氏兄妹传递私情。还应注意到,诗人在写杨国忠出场时,并没有点明“后来”者具体是何人,而是集中写他的盛气凌人,用白描与暗喻的手法让读者去意会。直到最后“炙手可热势绝伦,慎莫近前丞相嗔”两句,才点明来者的丞相身份,并总括杨氏家族的势焰冲天。外戚恃宠弄权历来是朝廷大患,这首诗表达了杜甫对此的深重忧虑。

正如杜甫所忧,《丽人行》成诗两年之后,安史之乱爆发。唐帝国危在旦夕,唐玄宗被迫带着杨贵妃逃往蜀地。行至马嵬坡,护驾的将士们发生兵变。他们认定骄奢无度的杨家是导致国破家亡悲剧的祸根,满腔怒火地要求皇帝严惩杨氏兄妹,否则军队不再护驾前行。万般无奈之下,唐玄宗赐死了杨贵妃。

山河破碎 哀痛愁苦

至德元年(756年),唐肃宗继位。杜甫在投奔唐肃宗的路上,不幸被叛军抓获,带回了沦陷的长安。次年春天,他再到曲江。旧地重游,物是人非。诗人触景伤怀,饱蘸着满腔血泪,写下了又一篇代表作——《哀江头》。

少陵野老吞声哭,春日潜行曲江曲。江头宫殿锁千门,细柳新蒲为谁绿?忆昔霓旌下南苑,苑中万物生颜色。昭阳殿里第一人,同辇随君侍君侧。辇前才人带弓箭,白马嚼啮黄金勒。翻身向天仰射云,一笑正坠双飞翼。明眸皓齿今何在?血污游魂归不得。清渭东流剑阁深,去住彼此无消息!人生有情泪沾臆,江水江花岂终极?黄昏胡骑尘满城,欲往城南望城北。

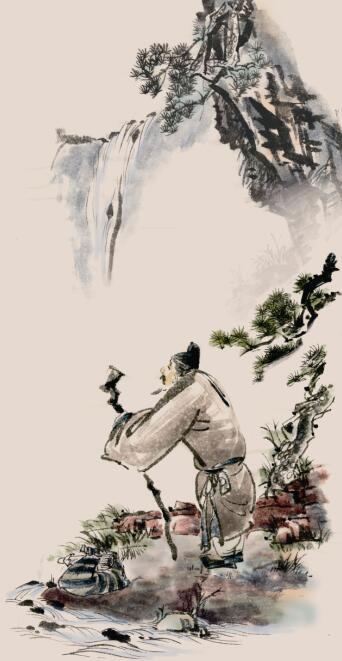

诗中起句便勾勒出诗人的自画像,“少陵野老”是杜甫的自称。这一年他45岁,却已自称“野老”,隐现沧桑之感;且诗人之“哭”是吞声而非放声,“行”也是潜行而非明行,更显其呜咽抑塞、曲屈不伸之悲。年年柳色相似,岁岁蒲叶常新,春光依旧,可当年赏春的人又去了哪里?此时唯见兵乱后宫锁千门,一片萧条肃杀的景象。

诗人睹物思人,发而为“忆昔霓旌下南苑”至“一笑正坠双飞翼”八句。“忆昔霓旌下南苑,苑中万物生颜色”两句,是总括当初唐玄宗与杨贵妃出游曲江的情形。南苑即曲江之南的芙蓉苑。遥想当年,御驾亲临,霓旌翠华逶迤而来,苑中万物为之生辉。与唐玄宗同辇而行的,是集三千宠爱于一身的杨贵妃。之后诗人将思绪从往昔拉回现实,无限哀痛地追问一句:“明眸皓齿今何在?”此句的“明眸皓齿”与前句的“一笑”相呼应,共同刻画出杨贵妃之美。然而,再美又如何?最后还不是落得“血污游魂归不得”悲惨结局。杨贵妃的尸骨葬在马嵬坡,她的魂灵又去了何处呢?此时的长安已陷落叛军之手,她的魂灵欲归而不得归!

“清渭东流剑阁深,去住彼此无消息”两句是从杨贵妃与唐玄宗两方面来着笔。“清渭”代指渭水之滨的马嵬坡;“剑阁”代指唐玄宗出逃避乱的蜀地。渭水向东,玄宗西去,呈现一种背离之势,愈发衬托出唐玄宗与杨贵妃之间的死别之痛。当初两人两心相悦,双飞双宿,而此时却已是人间天上,音讯渺茫。那日芙蓉苑中一箭射落比翼鸟,今日君王贵妃生死永相隔,二者有着惊人的相似性。其中因果,不言自明。对于唐玄宗与杨贵妃,诗人感情复杂。一方面,杜甫批判他们尽享奢华,最终导致国家衰亡;另一方面,在那个时代,君王又是朝廷的代表,唐玄宗与杨贵妃的悲剧就是朝廷的悲剧。因此对两人的悲剧结局,诗人又有同情与哀惋之意。抚今追昔,他不禁悲慨万端,老泪纵横。可江水与江花,却兀自奔流绽放,才不管什么人间的生死与兴亡。

诗人在江头哀怮徘徊,一直到黄昏时分出现“胡骑尘满城”。此句极写叛军的嚣张气焰,同时又补充交代之前诗人为何是“吞声哭”、“潜行”,由此可见当时整个长安城笼罩在一片恐怖之中,给人一种黑云压城之感。帝都的沦陷,比普通城市或村落的沦陷给人的打击更为沉重。因为这不仅象征着大唐帝国盛世辉煌的逝去,也意味着杜甫“致君尧舜上,再使风俗淳”壮志的幻灭。面对这样的沧桑巨变,诗人肝肠寸断,神思恍惚,以致在这生活了多年非常熟悉的地方,竟连方向都无法辨别,欲往城南,却走向了城北。诗人失魂落魄、沉哀入骨的巨痛深悲力透纸背。

诗中圣者 忧国忧民

深沉的家国情怀,浓重的忧患意识,是杜甫成为“诗圣”的核心要素。能成圣者,缘于仁爱。他爱国、爱民、爱家人,也爱自然、爱自我。也正因为他多热爱,而更多的时候,美好易逝,事与愿违,所以他也多愁闷。诗人常常独坐江头,细思物理,独遣愁怀。如《曲江二首》和《曲江对酒》,这些诗中,往往各种复杂感情纠结缠绕,抒情手法起伏跌宕,呈现出杜甫沉郁顿挫的主导性诗风。

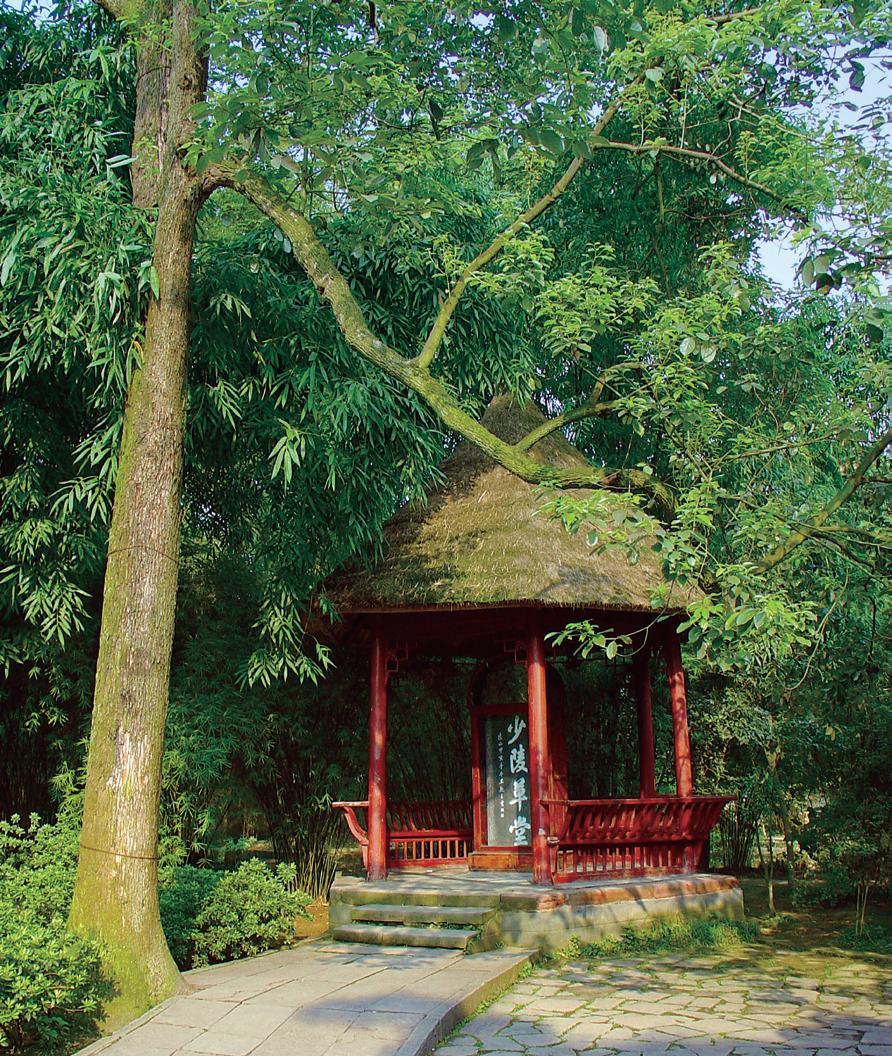

完成《曲江对酒》后不久,杜甫便离开长安,踏上了愈加飘零转徙的人生之路。虽然日后他再也没有回过这里,但却多次写到曲江,并且它越来越成为往日美好繁荣的象征。在成都草堂,杜甫给侄子的诗中表达了“玉垒题书心绪乱,何时更得曲江游”的失落;后旅居夔州,他又抒发“瞿塘峡口曲江头,万里风烟接素秋。花萼夹城通御气,芙蓉小苑入边愁”的悲慨。这意味着曲江所代表的长安记忆,对于杜甫来说永生难忘。随着时间的推移,它愈来愈积淀成诗人心中难以消解的美丽哀愁。

文章作者

《江河》杂志

发表文章52篇 获得7个推荐 粉丝707人

传播江河文化,普及水情教育

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里