贾樟柯:告别江湖故人

作者:宋诗婷

2018-09-26·阅读时长22分钟

本文需付费阅读

文章共计11295个字,产生69条评论

如您已购买,请登录

江湖儿女

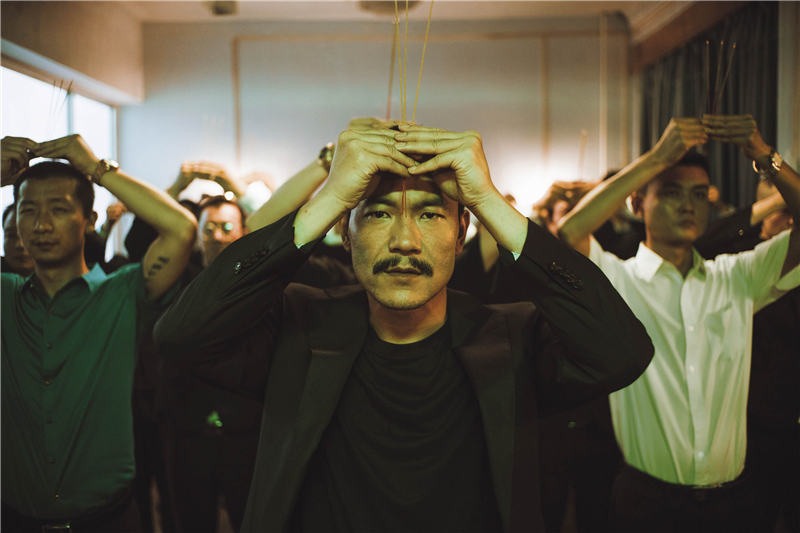

新片《江湖儿女》里,有一场戏情感浓度最高。

斌哥和巧巧在奉节重聚,两人坐在小旅馆里,不知话从何说起。那场戏空间很小,台词很多,还是个长达8分钟的长镜头。拍摄那天,雨下得特别大,赵涛总担心演起来听不到对方说话。“但导演一喊开始,整个世界都安静了。”赵涛和廖凡一下子掉进情绪里,一场戏下来,哭得情不自已。“后来,导演说,不行,情绪释放得太多了。”歇了一会儿,又拍了两条,最较劲的一场戏就这么顺利地拍完了。

“这场戏是他们感情的核心,放在以前,我可能用别的方法处理过去了,写作技巧上完全可以避掉。但我不想躲了,它可能不轻巧,有点笨,有点卖力,但最近两部戏我都特别不想回避这个。”贾樟柯解释。

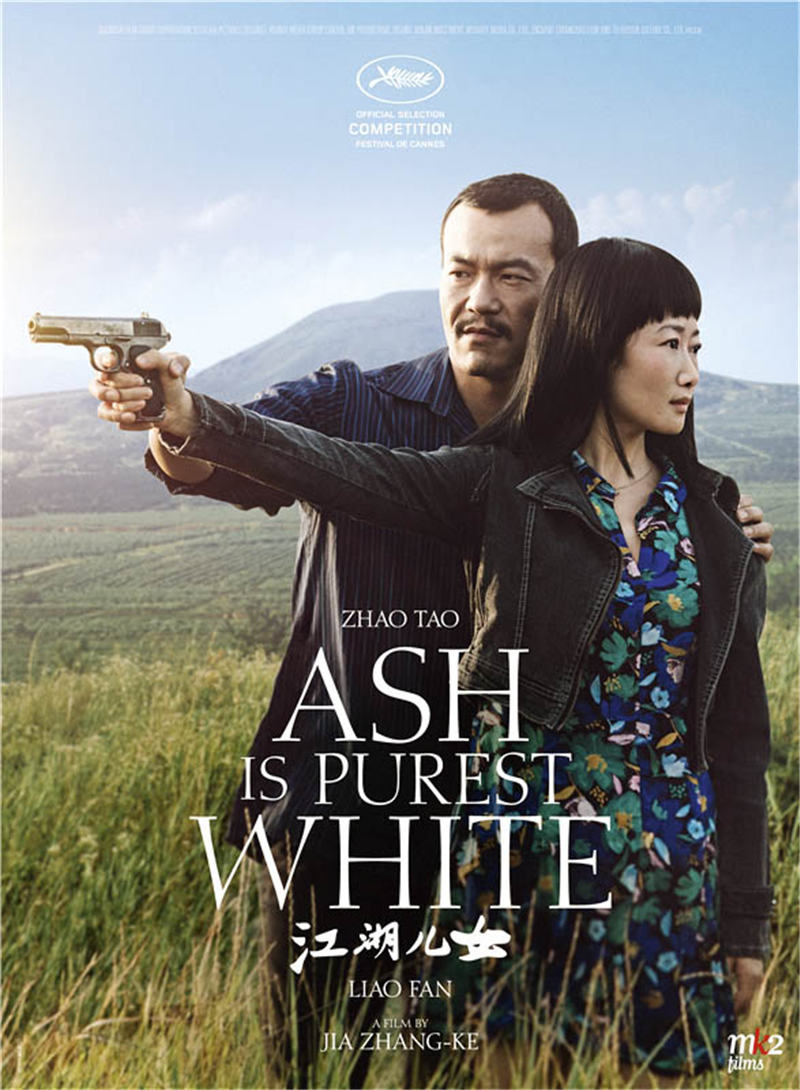

的确,《山河故人》和《江湖儿女》是近几年贾樟柯情感最丰富的电影。《山河故人》讲的是情感的离散和无处安放,《江湖儿女》却是严格意义上他的第一部爱情片。

电影给人似曾相识的感觉。巧巧和斌哥是贾樟柯2002年的作品《任逍遥》里的角色,在那部电影里,巧巧是矿区的模特,有个半黑道的男朋友乔三。那年,斌哥还叫斌斌,是搂着高中生女朋友,坐在录像厅里看动画片的小混混。在《江湖儿女》里,斌斌成了廖凡演的斌哥,巧巧依然穿着当年电影里那几套衣服,却成了斌哥的女人。

电影里,斌哥和兄弟们端着脸盆喝“五湖四海”,这喝法贾樟柯高中时就试过。他身上一直有股小镇青年的江湖气。上大学时,读书很认真,但老师觉得他“坐也坐不直,像个小混混”。

关于《江湖儿女》的灵感,贾樟柯讲过无数次。每个男孩小时候都有个女神和一个崇拜的大哥,贾樟柯那位大哥二十来岁,常在街上混。有次家门口发洪水,个头小的贾樟柯有点害怕,大哥走过来,一把把他夹在胳膊下,走几步,扔在了马路对面。那一瞬间,大哥的形象更高大了。很多年后,贾樟柯回家过暑假,看到门口蹲着个人,穿着白色跨栏背心,在吃面条——大哥老了。

贾樟柯似乎在新电影里给出了很多答案。《任逍遥》里,斌斌和好朋友小季想像乔三一样有把枪,有了枪就不会被欺负。《江湖儿女》里,斌哥有枪了,那把枪不仅没能保护他,还连累了自己的女人。当年,巧巧和父亲走过河滩,去等公交车。17年之后,河滩、公交车站,还有他们身后的厂房,都没有半点变化。“社会飞速发展,但有非常多类似的角落被遗忘,被抛弃了。”贾樟柯说。

巧巧沿着贾樟柯另一部电影《三峡好人》的足迹去了奉节,在那部电影里,同样是赵涛饰演的沈红去奉节找丈夫,打算与他分手。如今,巧巧穿着同一件黄色衬衫,握着同样撕去标签的矿泉水瓶,在已经完全变了样的奉节新城寻找斌哥。

江湖人斌哥认了怂,不是江湖里的巧巧回到老家,经营一家麻将馆,过当年斌哥过的江湖上的生活。

巧巧和斌哥在奉节的段落很出彩,女主角赵涛也觉得演得过瘾。她终于弥补了12年前的遗憾,那会儿,他们在三峡拍《三峡好人》,赵涛在废墟上走来走去,拍完也不太清楚电影是个怎样的故事。但最后,那部电影竟拿了当年的威尼斯电影节金狮奖。

本命年

2006年是贾樟柯的一道坎儿,36岁,本命年,“一切都非常凌乱”。

那年,他拍完了两部电影,艺术家刘小东的纪录片《东》和剧情片《三峡好人》。《三峡好人》后期剪辑时,贾樟柯的父亲查出患了肺癌,他开始辗转于病床和剪辑台前,在儿子和导演间来回切换。

其间还夹杂着四五次补拍,剧组一次次重返三峡,和正在消失的城市、废墟抢时间。拍到后来,副导演韩杰绝望了,坐镇后方的剪辑指导林旭东接到过韩杰的电话:“林老师,你劝劝导演,别再补了。”林旭东还接到过几次贾樟柯的电话:“嘟囔了几句近况,整个人有点颓。”

韩杰记得,因为素材量问题,《三峡好人》经历了漫长的剪辑期,“特别仓促,到后来大家都不太有信心了”。

仓促到什么程度?林旭东皱着眉头,回忆了《三峡好人》的威尼斯之旅。

也算得上是人在囧途了。后期做到最后一刻,还来不及输出,导演就得往机场赶了。“得亏那天国航晚点,贾樟柯中午赶到,才上了飞机。”林旭东记得,那天大家从北京出发,在慕尼黑转机去威尼斯,不出意外,十几个小时后,就能享受水城明媚的阳光。但那天也怪,飞机莫名要转去华沙加油,到慕尼黑后已经来不及再飞威尼斯。大家只能在当地过夜,“贾樟柯还跟空姐吵了几句,他心里急,脾气挺躁的”。

另一路人马也不太顺利。在北京的工作室里,制片人周强守在电脑旁,片子一输出就赶快打包拷贝,准备往机场赶。周强是香港人,他原计划是从北京飞香港,再从香港赶去威尼斯。没想到片子做到这么晚,北京飞香港的机票早就没有了,“只好飞去深圳,再坐火车入港,好一顿折腾”。

最后,周强和贾樟柯一行人到威尼斯的时间只差了几个小时。

考验还没结束。受费用和拍摄方式限制,《三峡好人》是用索尼手持摄像机拍的,转成胶片后,谁都没在大银幕上看过。周强一到,大家就跑去电影宫测试拷贝,“画面一出来,没问题,这才踏实了”。几天后,《三峡好人》在威尼斯首映,电影放完,林旭东觉得有戏,“碰到好几个欧洲影评人,大家都特别喜欢”。

如果《三峡好人》没能在威尼斯拿下金狮奖,韩杰不确定贾樟柯后来的事业和电影风格将转向何方。《三峡好人》之前,首部上映的大银幕电影《世界》票房和口碑都不理想。“试图做一个华丽的包装,但外界认为,概念大于内容,批评声挺多的。”韩杰说,当时,工作室正转为公司化运营,大家都没有经验,资金一度吃紧,“所以,《东》和《三峡好人》的预算非常有限”。

后来,贾樟柯不止一次说,《三峡好人》让他又找到了拍《小武》时的感觉,粗粝却真实。如今回看,《三峡好人》和《小武》的确有很多相似的地方,贾樟柯面对的都是“拆”这个社会现实,拍摄过程都缺钱,做《小武》时是名不见经传,作《三峡好人》时是他第一次面对质疑,这些负面因素和历史性的三峡工程相撞,碰出了火花。

剧本是仓促写完的,贾樟柯带着两个副导演找了个咖啡馆,他站在那自言自语地表演,副导演记录脚本,四五天就弄出个剧本。

《三峡好人》拍了很多广角加长镜头,韩三明和赵涛在工地里走来走去,专门等那些工人从屋顶往下扔材料的时候,贾樟柯想捕捉现场的烟尘和破坏感,相较于人的情绪,《三峡好人》里环境的情绪更动人。

“那是一种在新闻敏感性下产生的创作欲望,到了现场,他很快忘记剧本本身,进入了一种几乎是应激反应的拍摄状态。”韩杰说。

《三峡好人》得奖,贾樟柯事业上一下子拨云见日了,一回北京,就有公司找上门想拍广告,下一部电影的投资也有了着落。但有些事再也补不回来了。那年春天,父亲去世,贾樟柯突然觉得自己成了家里的依靠。“那之前,贪玩,只想着拍电影。照顾家庭,照顾母亲,父亲走那天,我第一次意识到这些。”他说。

抢拍电影

除了拿奖,上一个本命年,贾樟柯还谈下一个大项目——跟香港导演杜琪峰合作,拍部古装片《在清朝》。电影筹备的消息传了12年,直到今年,又一个本命年,《在清朝》依然是个传说。

“没办法,产能过剩,我对历史感兴趣,但总有现实的、鲜活的想法出来,这两部分总在打架。”贾樟柯说,当年,《在清朝》的预售非常好,这会儿,老板已经把钱一家家退回去了。“历史的东西什么时候拍都行,时代的变化现在不拍,一转眼就过去了。”

印象中,贾樟柯一直在拍“拆”。长片处女作《小武》的灵感来源于老家汾阳那条老街的拆迁,旧的街道没了,过去的生活方式瓦解,人际关系也变了。执着的小偷“小武”成了好兄弟中唯一活在过去的人。

《三峡好人》也在拍“拆”,同时,也是人类历史上一次重要的大迁徙。这类社会性事件总能引起共鸣,当年,师弟程青松看完《三峡好人》心情复杂,老家云阳位于奉节和万州之间,电影里的山水草木他都熟悉。2002年,他从北京回家,老家的搬迁已经基本完成,高中班长带着他在新城里转,告诉他每条陌生街道、每个社区的名字。“在北京,我是个异乡人,回到家乡,依然是个异乡人。”这种无根的漂泊感他在《三峡好人》里又感受到了。

到了《二十四城记》,“拆”不再是故事背景,而是成了故事本身。四川成都凋敝的国有大厂,被地产商买下,不久后,那里将拔地而起一片商业地产。2008年,奥运年,国内的房地产业正迅速崛起,贾樟柯又抓住了这一选题,尽管因为与地产商有合作,电影一度被诟病。“所有人的生活都受到房地产的影响,现在回头看当年那个时间点,《二十四城记》对我来说是非常重要的,它代表了我一部分宏观思考能力,我很高兴,10年前能触及这样的题材。”贾樟柯说。

除了“拆”这个母题,贾樟柯对当下的政策、生态也很关心,他常常用这些社会议题拍些短片,一边参与公共讨论,一边研究电影形式上的创新。雾霾最严重那几年,他拍了部《人在霾途》,随后觉得北京的空气质量确实堪忧,开始时不时地回汾阳住一阵子。在他去年参与的金砖五国短片集《时间去哪儿了》里,“二孩”又成了他讨论的话题,在他拍的短片《立春》里,老搭档赵涛和梁景东饰演的一对中年夫妻,因想生二胎而找回了爱情的甜蜜,网友和影评人一度戏称电影为“二孩宣传片”。

贾樟柯不常用社交网络,但偶尔会点开看看。有些电影灵感故事源于微博热搜。“河北的、山东的、广东的事件,一段时间内全跳到你的页面上,这种新的呈现影响了我拍电影的结构。”贾樟柯说。有一年,他的一部电影本是台湾金马奖最佳电影和最佳导演的大热门,但最后都落了空,影评人木卫二正好是当年的评委,他说,几个台湾评委觉得,“贾樟柯太着急了,太想把社会和事件呈现出来,电影余味不足”。

无论是好是坏,“社会现实”的确是很长一段时间里,贾樟柯构建电影的方法。录音师张阳是贾樟柯的大学同学,两人经常一起讨论电影。“他不是在戏剧性、电影匠人这个层面拍电影,绞尽脑汁怎么用技巧和戏剧冲突把观众骗进去,当然,那也是好电影。为什么他这些年高产呢?因为他的创作贴着社会这条线,这些年中国的变化太大了,推动他有很多想拍的东西。老贾用生活中的素材,再融入自己的美学和电影观念,这是他的创作方法。”张阳说。

从《小武》开始的题材倾向也决定了贾樟柯的拍摄方法和演员的选择,他需要最灵活的拍摄和最不出挑的演员。师弟程青松还记得,《三峡好人》投资几百万元而已,但后来,贾樟柯总开玩笑说,这电影是过千万的投资。当时,他想拍一个爆破的场景,可三峡拆迁已经接近尾声,已经很少有爆破工程了。“有天他在报纸上看到个新闻,其他地方一个大楼正准备爆破,他赶紧拉着剧组去拍了那场价值八百万元的爆破。”程青松说。

“也不怪一开始电影学院没把他的电影当回事,他颠覆了学院派教的很多东西。”同学顾峥记得,这问题,贾樟柯在自己的文集《贾想1》里也提到过。《小武》做后期时,他不断和最早的录音师凌小玲强调,声音要“糙点,再糙点”。等到他要凌小玲加入大量流行音乐时,两人的分歧变成了冲突。录音师无声地离开了录音棚,贾樟柯只好找来同学张阳救场。

对于《小武》的选角,当年身为副导演的顾峥也不太理解。“大家都挺纳闷,好几个人和我说过这事儿,当时我也不懂,虽说王小帅《冬春的日子》也找了刘小东和喻红做主角,但还是艺术范儿的。当时看,王宏伟太普通了。”

文章作者

宋诗婷

发表文章218篇 获得30个推荐 粉丝840人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里