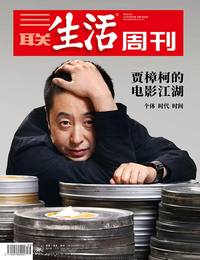

戴锦华:“第六代”至少还在与中国现实发生关联

作者:驳静

2018-09-26·阅读时长7分钟

本文需付费阅读

文章共计3831个字,产生58条评论

如您已购买,请登录

作为电影学者和评论人,戴锦华从《小武》时期就开始关注贾樟柯。她说,欣赏贾樟柯,既出于艺术电影爱好者这一重观众身份,也因为同是这个时代自觉的观察者,与其过往电影作品产生强烈共情。

过去几十年,戴锦华一直以理性姿态评论中国电影。此次在《江湖儿女》公映之前,戴锦华与本刊聊了聊贾樟柯的前作,他代表的中国电影“第六代”,以及由此衍生出的影坛代际问题。

到目前为止,他拍的仍然是艺术电影

三联生活周刊:你个人喜欢的贾樟柯电影是哪几部?

戴锦华:《站台》和《三峡好人》。在《站台》里,他强有力地传递了一种岁月感,大历史之中的小人物。社会或者历史的狂风里,个人就像是一株野草,每一次风过去后,它会重新站起来。《站台》就把大历史中处在边缘角落上面的小人物韵味捕捉得非常准确。

三联生活周刊:《三峡好人》呢?

戴锦华:电影结尾,三峡工地的工人送别主人公时,大家在一起喝酒。喝酒谈话间,谈到了山西煤窑,谈到那个地方可以挣到钱,但是很危险。突然间,送别就变成了共同上路。这个时刻真的非常打动我,今天中国土地上流动的上亿人群,他们的盲目,他们的艰辛,全在这一刻里了。而且,它上映那一年,正是山西矿难被大量报道的一年。电影拍摄的方式,展现了劳动者的美,和他们未来可能遭受到的生活的撞击,这些我觉得都非常有意思。

三联生活周刊:贾樟柯早期的几部作品里,有很明显的共同元素,比如底层人物,比如这些小人物在流动中展现出来的沧桑感,生活环境也相当类似。将其放到世界级的电影大师参照系里来看,这是否使他的电影处于某种局限?

戴锦华:在特吕弗的倡导中,一个电影作者就像一个作家,创作方式是掘井式的。在相近的社会层面,在同一个群体里,对人物的类型反复呈现和开掘。贾樟柯毫无疑问是特吕弗说的电影作者。他的电影很自觉、很明确地以作者电影的方式对他熟悉的题材进行开掘,所以不能认为这是一种局限。更何况特吕弗的“安托万系列”即是如此。同时,很多著名的艺术导演也使用固定的创作团队,比如“伯格曼之家”“法斯宾德之家”。“夫妻档”也很常见,默契、熟悉,甚至很可能在写作剧本的时候,就将演员的表演特质考虑在内。

三联生活周刊:《山河故人》中有一些变奏,是否还是表明了一种创作上的决心?

戴锦华:内容上似乎如此,比如空间上离开小镇到了海外,时间上进入未来。但我觉得总体来说,他的主题和风格并没有断裂。《三峡好人》里,人物已经离开汾阳到三峡工地,那么流动到海外又有何不可。

文章作者

驳静

发表文章215篇 获得14个推荐 粉丝1125人

j'écris, la nuit tombe, et les gens vont dîner

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里