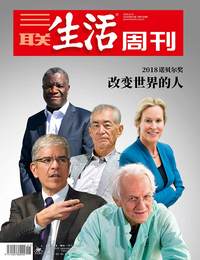

如何才能获得一个诺贝尔奖?

作者:三联生活周刊

2018-10-11·阅读时长26分钟

本文需付费阅读

文章共计13397个字,产生12条评论

如您已购买,请登录

文/林源

并不是只有中国人才有诺奖情结。每年10月初,全世界的目光都会聚焦在斯德哥尔摩的那几个小小的建筑里。这是一个陈词滥调但是让人魂牵梦萦的场景:电话突然响起,话筒里传来带瑞典口音的英语:“您好,这里是诺贝尔奖评委会……”

得知这个消息,不见得所有人都会像加州大学伯克利分校的索尔·帕尔马特(Saul Perlmutter,2011年诺贝尔物理学奖得主)那样表现得十分淡然。他回答:“我想……得诺奖的主要好处是可以拿到停车位吧。”

帕尔马特指的是伯克利的著名传统:如果你获得了一个诺贝尔奖,你就可以拿到一个免费的专属停车位。通常来说,伯克利校园中心的一个停车位一年大约1800美元,而诺贝尔奖得主会有其专门的免费车位,其上标注着:NL Reserved(诺贝尔奖得主专用)。没有获得诺贝尔奖就使用这种车位会被贴罚单。有意思的是,诺奖车位的许可证不是永久的,即使是诺奖得主,也需要按规定每年申请续约。

更重要的是,在伯克利校园找一个方便的车位如此之难,以至于“新制度经济学”的主要贡献者奥利弗·威廉姆森(Oliver Williamson)在2009年获得诺贝尔经济学奖后接受采访时说,关于获奖,他最期待的事情是能拿到他的诺奖停车位,最好是当晚的庆功宴上就能拿到。让他略微失望的是,由伯克利校长召开的庆功宴上,校长并没有从口袋里掏出那张神奇的纸片,而是在听到威廉姆森如此告诉记者后,当场手写了一张。

100多年前,阿尔弗雷德·诺贝尔决定捐出他的巨额遗产成立一个基金会。他希望将基金会的利息收益分成五等份,奖励给“前一年为人类做出杰出贡献的人”。每份奖金大致相当于当时一个教授年收入的10倍,期望获奖者可以在10年里不为收入发愁,可以继续在其领域做出贡献。

2000年以来,科学方面的奖项常常是多人共享,而很多获奖者早已经有了稳定的教职和经济收入。考虑到诺奖所带来的名人效应和之后的书稿、讲演等额外收入,奖金本身或许不再那么重要——这绝不是说100万美元是一个小数目,艾尔弗雷德·耶利内克(Elfriede Jelinek)获得2004年诺贝尔文学奖时,有记者问她获奖对她来说意味着什么,她回答:“当然是财务自由。”

诺奖获得者对奖金的处理各不相同。通常获奖者都会选择用奖金提高一下生活质量。有的用这笔钱还清了房贷,有的买了房子。爱因斯坦根据他多年前拟定的离婚协议,把奖金给了前妻和儿子。2018年生理学或医学奖新科本庶佑宣布把奖金捐给京都大学,用于支持年轻的研究者。德国唯一的女诺贝尔奖得主克里斯蒂亚娜·纽斯林-福哈德(Christiane Nüsslein-Volhard,1995年获生理学或医学奖)成立了一个基金会,支持有孩子的青年女科学家。京特·布洛贝尔(Günter Blobel,1999年生理学或医学奖得主)则是把奖金捐给了德累斯顿市,用于支持文化建筑的重建。

诺奖更重要的意义是一种聚焦。它把通常默默无闻的科学家放到了公众眼前,也许还能帮助他们卖掉几本书。10月份新的得奖名单公布,也是新的科学英雄诞生的时刻。媒体进行宣传,公众讨论他们的工作。这种溢出现象是一个奖项对社会文化的反哺,也许正是诺贝尔的本意。而获得诺奖的那一刻,科学家和作家抵达了最接近明星的那一刻,也通往了不朽——根据来自英国华威大学2007年一篇题为《死亡率与不朽》(Mortality and Immortality)的论文,得了诺奖的科学家与获得提名但是没能拿到诺奖的科学家(通常来说,获得提名已经说明了同行对其成就的认可)相比,要多活两年。

“在美国或者德国,有助于提高被提名并获奖的概率”

2014年,理查德·罗伯特(Richard Roberts,1993年生理学或医学奖得主)应《PLOS计算生物学》(PLOS Computational Biology)主编菲利普·伯恩(Philip Bourne)的邀请,为该杂志“十条简明方法”系列栏目写了一篇《获得诺贝尔奖的十条简明方法》。世界上并没有不用很麻烦很累就可以获得诺贝尔奖的好事——这篇文章其实是对青年科学工作者的谆谆教导。比如:第一条:不要将获得诺奖作为自己的职业规划。把精力集中在做科研上,找到有价值的科学问题,做出有趣的发现。第三条:选择好合作者(但不要超过3个人,因为诺奖最多同时颁发给3个人)。第九条:对瑞典科学家好一点(因为他们也都是好酒友)。第十条:去研究生物学吧,因为生物学极为有趣、极为复杂、极为重要,还因为,现在诺奖的5个奖项里有2个都发给生物学——首先是生理学或医学奖,然后是……化学奖。

为什么这么说?因为当代化学奖越来越偏向于综合性研究发现,尤其侧重生物领域。从2014年以来,5次化学奖里有4次颁给了与生物相关的研究:2014年,超分辨率荧光显微镜;2015年,DNA修复的机制研究;2017年,用于生物分子的冷冻电子显微镜;以及2018年,通过定向演化产生特定蛋白质的方法。

生活在美国或者德国,也有助于提高被提名并获奖的概率。

到2017年为止,一共有892人和24个团体获得过诺贝尔奖。其中,美国一共有375名诺奖得主,紧随其后的是英国130人,德国108人。

1901至1966年里,有3104次诺贝尔文学奖提名,2777次物理学奖提名,2931次化学奖提名,4425次和平奖提名;到1953年,有5110次生理学或医学奖提名。其中,拥有被提名人次最多的国家是美国,4960人次;其次是德国和法国,分别为3429次和2805次。可以看到,在这段时期,生活在美国对获得提名有着极大的优势。

在这半个世纪里,所在地被标注为中国的提名记录有13次。当时伪满洲医科大学的日本人永野宁因对人体发汗、体温调节的研究被提名生理学或医学奖5次,分别是在1936年、1938年和1953年。1950年,时驻北京的法国外交官、汉学家乔治·苏利·德莫朗(George Soulié de Morant)基于他将针灸疗法引入西方的贡献,被提名1次。一位叫彭福和(Fook-Wo Poon,音译)的人士也在1963年被提名1次诺贝尔和平奖,提名资料显示,彭是一位中国官员。他的提名人是香港珠海学院的林春达(Lin Chun-Dah,音译),提名原因是“彭的著作《福利国家》一书为世界和平提供了实践及理论基础”。

第一个有据可查被提名诺贝尔奖的华人是我国防疫、检疫先驱伍连德。伍连德曾主持扑灭了数次流行疫情,他所创办的哈尔滨医学专门学校,日后发展为哈尔滨医科大学。1935年,担任过博济医院院长和岭南大学医学院教授的嘉慧霖医生(William Warder Cadbury)提名了伍连德,提名理由是,伍“在肺鼠疫方面的工作以及发现了旱獭在传播中的作用”。嘉慧霖医生在中国工作了40年。他来自一个有名的英国家族:Cadbury。如果这个姓稍微显得有点陌生的话,提起吉百利巧克力,恐怕人人都会知晓。

胡适在1939年被提名诺贝尔文学奖,提名人是瑞典探险家、地理学家、中亚学家斯文·赫定(Sven Hedin)。赫定可以算是中国人民的老朋友,他曾发现过楼兰城市遗迹。1957年,香港笔会再次提名胡适,然而并无所获。

另一个被提名的中国人则是林语堂。提名了胡适之后的第二年,1940年,赫定提名了林语堂。同一年,美国作家赛珍珠(1938年诺贝尔文学奖得主)也提名了林语堂。1950年赛珍珠再次提名林语堂。下一个华人如此接近诺贝尔文学奖,也许要到1987年,沈从文。

文章作者

三联生活周刊

发表文章6017篇 获得6个推荐 粉丝47337人

一本杂志和他倡导的生活

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里