AI能帮助人类找到下一个“地球”吗?

作者:王梓辉

2018-10-11·阅读时长7分钟

本文需付费阅读

文章共计3702个字,产生3条评论

如您已购买,请登录

在太阳系之外找到另一个“地球”,一直是人类探索太空的最大梦想。为此,当人们在意识到地球的“行星”属性之后,就开始将目光瞄准在围绕其他恒星运行的“系外行星”身上。

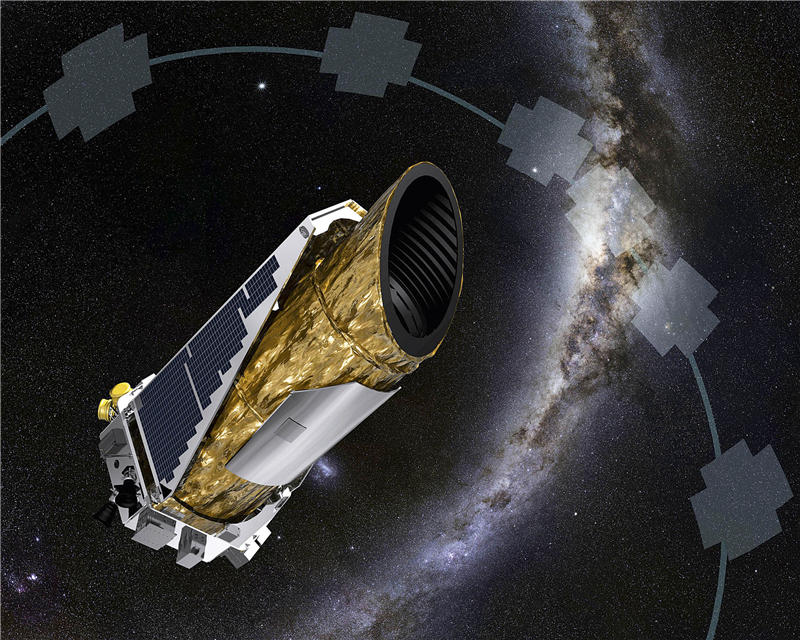

如今,在望远镜光学(telescope optics)、太空飞行、计算机等技术的帮助下,人类已经开始侦测和探究其他恒星周围的行星。目前天文学家们搜寻系外行星的主要工具是美国航空航天局(NASA)于2009年发射升空的开普勒太空望远镜。这台太空望远镜被设计发射的目的,就是去发现更多的环绕其他恒星运行的行星。

自从2009年升空以来,开普勒太空望远镜可谓战功赫赫,在其四年的正常工作时间里,开普勒太空望远镜观察了近20万颗恒星,每30分钟拍一次照片,并创造了近140亿个数据点,这140亿个数据点相当于大约2000兆个可能的行星轨道。

如此大量的数据是天文学家们寻找系外行星的最佳宝库,在人类迄今已经发现的3700多颗系外行星中,有超过2700颗是由这台空间望远镜发现的。NASA开普勒项目(Kepler Mission)科学家马里奥·佩雷斯(Mario Perez)就曾表示:“开普勒提供的数据独一无二,因为它是唯一囊括了这些类地行星信息的数据库。理解这些类地行星在星系中的出现频率,有助于NASA在未来任务中直接为另一个‘地球’拍照。”

然而,数据有了,摆在天文学家面前的难题变成了如何处理这么庞大的数据,以及如何更有效地分析这些数据。

一位来自互联网巨头Google的AI工程师克里斯托弗·肖尔(Christopher Shallue)出人意料地就这些问题给出了一个解决方案,而他的办法似乎能让天文学家们处理收集到的天文数据时不怎么费力,这也让他从一个单纯的互联网工程师变成了横跨人工智能与太空探索两界的科研明星。

“之前我在Google内部负责的工作是‘图像描述’(image captioning),也就是将拍摄的一个照片给机器之后,机器能自动出现一个句子来描述这张照片。”肖尔对本刊介绍他此前的研究领域时如此说道。显然,对于图像的智能化分析正是他的专长。

一个偶然的机缘,他发现从开普勒太空望远镜拍摄的数据中寻找行星的工作与他所做的图像分析工作颇有相似之处。因为当一颗运行中的行星挡住了恒星的光线时,恒星的亮度会减小,天文学家正是以此原理为基础,将这种图像亮度讯号的变化用来辨识恒星周围运行的行星。

文章作者

王梓辉

发表文章131篇 获得0个推荐 粉丝355人

前《三联生活周刊》记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里