2.3 指挥 | 指挥如何将沉默的乐谱变为跳动的音符?

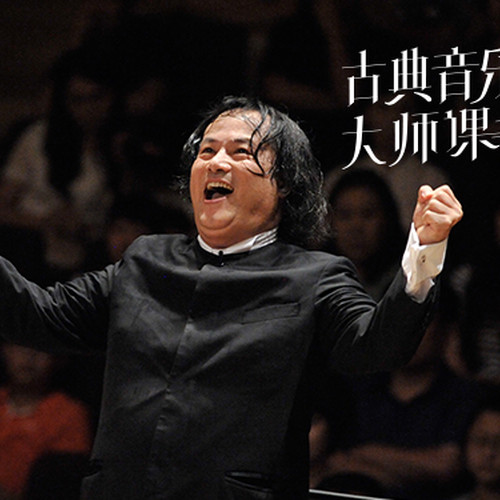

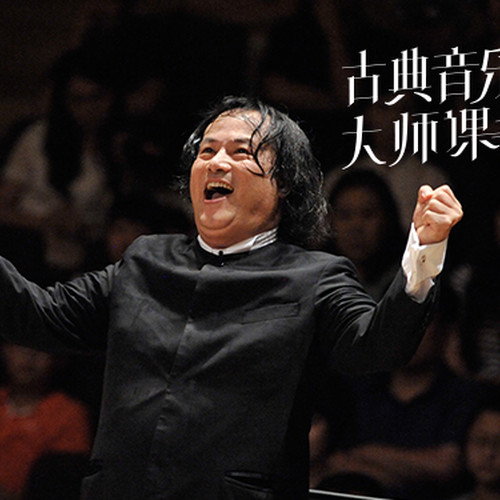

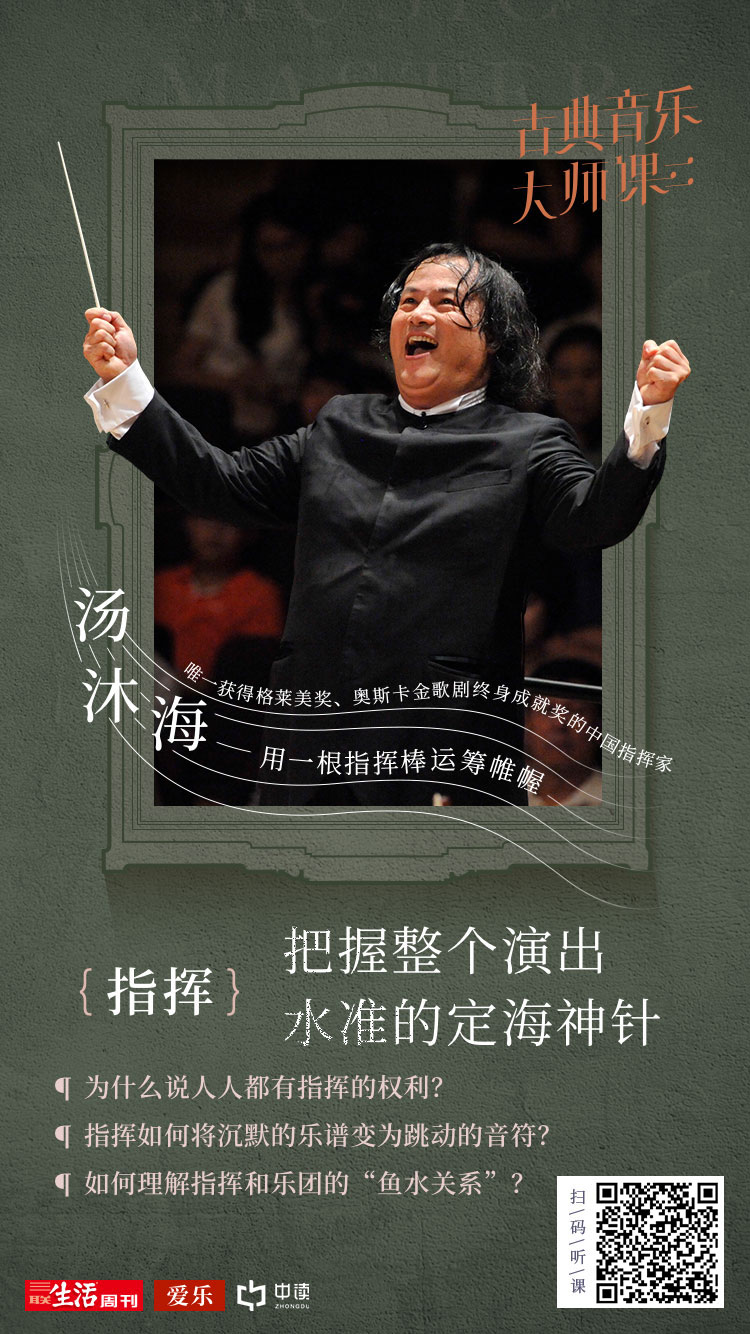

作者:汤沐海

2019-03-28·阅读时长13分钟

中读的朋友们,大家好,欢迎进入《古典音乐大师课》,我是汤沐海。这一节,我来说说指挥家和作曲家的关系。

如何走上指挥道路?

我从小就喜欢作曲,记得那时候我很小,大概在10岁之前,妈妈说我有音乐感,给我买了钢琴。但我并不勤于练琴,要立志成为钢琴家。这一点和我的女儿有点儿像,我女儿现在拉小提琴拉得特别好,有很好的老师指引,但是她不太愿意练习。虽然她也很爱拉琴,但问题是心理的东西超过了手上的技能。

▲汤沐海在教女儿小提琴

所谓人总要有些技能,你会写字、会做报告也是技能。但她跟我像在哪里,我们都不满足于一般的技能,我总想的是我心里的音乐,我就想把这些音乐写下来,就像你想大声地朗诵,或者大声告诉你的朋友们:你在想什么?你感受什么?这种感觉是一样的。

我在上小学的时候,上完学回家,就在钢琴上找到谱纸,在上面乱写,在今天来看这肯定是没有意义的东西。但在荷尔蒙最强烈的时候,我好像有无穷无尽的话要说,我是那样成长起来的。

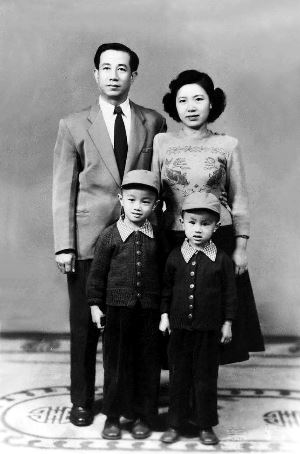

旁白:汤沐海出生在一个艺术家庭:父亲是著名电影导演汤晓丹,哥哥是著名油画家汤沐黎,母亲是有着“中国一把刀”之称的著名电影剪辑师蓝为洁。生活在文艺家庭的汤沐海自幼学习音乐,在家庭氛围的熏染下,他的音乐天赋得到了充分的培养和发挥。他是如何迈上指挥的艺术道路?指挥又是如何把沉没在纸海中的乐谱变为跳动的音符的?接下来,汤老师将为你娓娓道来。

▲汤沐海的母亲蓝为洁与父亲汤晓丹

后来我进入音乐学院,在作曲系学习。但是那时候因为文化大革命,一些老师不被允许指挥,但是演出还要继续,所以学校就找到我,说:“汤沐海,我觉得你有条件可以指挥,能不能学指挥?你可以同时又学习作曲,因为它们本来就是一回事,你就可以帮助乐团排练。”我说:“可以,我想多学东西。”我们本来写了曲子就要找指挥排演出来。我就一边在课堂学着指挥,打着拍子,一边又开始排练,这是我人生当中最幸运的一段。但也是建立在别人的痛苦之上,那些老师不被允许指挥,我们学生才有了机会。因此建立在别人的痛苦上,我得到了我的幸福。虽然这是那时候历史的一种必然。

从这看来,今天我们的艺术生涯,其实就是这个道理,作曲和指挥,到底怎样在世界音乐历史的舞台上表现、发挥他们的作用?整个音乐历史的进步和他们有莫大的关系。

我经常跟乐师说,这些音乐作品就是我们今天的食粮,要是没有这些作品,根本就不存在我们。指挥家把所有放在图书馆里、音乐书店里的这些白纸黑字的音乐资料,不管是用简谱还是五线谱,不管用世界上什么样的方法记录下来的音乐语言,把它完整地呈现在今天组织好的音乐舞台上,甚至可以卖票给观众。

▲拍摄于50年代的全家福

前排左一为哥哥汤沐黎,前排右一为汤沐海

这在历史上都是没有的,历史上的音乐是慢慢发展起来的。首先是宗教,教堂里经常唱圣诗,表达对上苍的爱,这些宗教音乐大多数都是纯净、美好的。还有世俗的,也就是所谓全世界各个地方都有的民间音乐。中国的少数民族,上百年来在山区里,人民唱着自己编的歌,甚至是口授心传,那时根本就没有印刷术,没有今天音乐学院的教材,大家都是在劳作生活当中的感受、甚至召唤自己的劳动工具——牛、羊等,大家编出来各种各样的号子、船夫曲等音乐形式。

▲19世纪意大利教堂中的唱诗

▲19世纪意大利教堂中的唱诗

绘者与馆藏未知

随着民俗音乐和宗教音乐慢慢发展,逐渐衍生出了今天专业的演出团体、音乐学院、研究机构、文化局、宣传部等,把音乐生活组织了起来,这也是人类社会发展的轨迹。

沉默的纸海如何变成跳动的音符?

演奏的人把这些在字海、纸海中沉默的东西,变成了带有生命的东西,这个意义不可言说。演奏的精彩、叙说的正确,表达一个理念甚至哲学思想。虽然音乐表达的意涵主要是精神和感情上的,但是它能表达哲学。所以尼采、亚里士多德或者是任何伟大的哲学家思想家,甚至在我们中国音乐当中,也有老子、庄子等哲学家追求相应的境界,更不用说音乐作品当中的歌剧。

和剧有关系的是词,比如戏曲,它把整个故事用唱词加上音乐表达了出来。世界上最长的音乐戏剧是中国汤显祖的《牡丹亭》,远远超过瓦格纳(威廉·理查德·瓦格纳,Wilhelm Richard Wagner,1813年—1883年,德国作曲家。开启了后浪漫主义歌剧作曲潮流)的《尼伯龙根指环》(瓦格纳作曲及编剧的一部大型乐剧,创作灵感来自北欧神话内的故事及人物)。《尼伯龙根指环》有四个小时,但是汤显祖(中国明代戏曲家、文学家)的《牡丹亭》(汤显祖的代表戏曲作品,讲述官家千金杜丽娘与梦中书生柳梦梅倾心相爱的故事)可以连演七、八个晚上,就看每天平均下来,观众能够听进多少内容。所以我们的工作怎么完成?我们的责任在哪里?我们怎么可以做得好和更好?这是值得我们每一个音乐家深思和努力的。

▲瓦格纳Wilhelm Richard Wagner

朱塞佩·蒂沃利绘,1883年

布里吉曼艺术图书馆藏

还有一个重要因素就是观众。观众有一个直接的反监督作用,观众如果有很清楚的概念,比如说你现在听到的音乐确实是好,首先从纯粹的演奏质量上,例如音准、节奏、层次、音色等这些方面能够直接起到感动他们的作用。不是一定要通过文学和阅读的指引,才能理解音乐,这是一个误区。不应该是先去懂它,然后再去感受它。而应该是先去感受它,如果你喜爱它,你才想去懂它,应该是这样的关系。这个误区一定要想办法纠正过来。

有时候听众经常会找不到方向。有很多听众在音乐会、茶话会或者其他各种场合,大家在一起讨论的时候,我就会听到这样的问题:“我完全不懂音乐,我怎么这么没有文化,我怎么这么不入流。”很多人总把欣赏音乐当一个知识问题。其实音乐艺术是直接用声音来感动你的心灵。

有很多人对音乐和艺术的感知是非常敏感的,一听音乐就起鸡皮疙瘩,心直跳,就像稍微喝了红酒一样。对他们来说,不能把他们引到误区里,批驳他们说:“你们不懂音乐,你要去好好看看书,以此增加你这方面的知识和感觉,你才能欣赏音乐。”这是不对的。

音乐应该让人有直接感受。我们可以选择全方位地了解全世界各种不同的音乐,也许你听一首曲子觉得有些单调,没有共鸣,但你还可以选择听巴西狂欢节的音乐,你可以选择欣赏各种各样的音乐,甚至是一个简单的吉他曲,那些乐器和所营造的氛围,总有可以触动你心灵的时候。你从那个触动你的点上出发,再去增加音乐方面的知识,比如掌握交响乐采用了什么不同的形式?以此来扩大你的爱好领域。

当然,听众当中有一部分人和音乐真的不结缘。有一些人怎么听音乐都觉得没有感觉,行当之间存在很大的差别,有一些人生来对音符、节奏、情感这些东西没有感觉,这也是很正常的。我们不能去勉强他们,说他们不懂文化,没有知识,没有文化水平,这是不对的。因为人类的成长和生存有各自的特点,人与人之间存在很多不同。

所以曲子和人类——不管是演奏家还是接受者,二者之间的关系要摆正。现在我们接触到的世界上伟大作曲家的作品,都是被人类历史所认可的,并且已经被“供奉”到了精神的神殿上了。比如托尔斯泰的《战争与和平》《红与黑》《悲惨世界》……这些世界名著是人类的精华,毋容置疑是被全世界公认的经典作品,它们经历过历史的淘洗。为什么千千万万的人写的很多歌剧不被演出,而演的是莫扎特的歌剧,因为它们是经典,这点是毋容置疑的。

演奏这些大师的作品,艺术家、指挥家、演奏家需要倾尽全力通过刻苦的学习去理解,因为他们处在不同的时代,又处在不同的国度。小小的一个欧洲,不像中国那么大,所以他们的国家就像我们的省。我们的省之间的文化区别都非常大,欧洲也是同样的情况,在那里每一个国家就相当于我们的一个省,跨过国家的边界完全是两种制度和文化。所以艺术家要花多少精力,想办法把这些东西表现和挖掘出来,因为它们的差别非常大。

比如意大利文化,世界文明最伟大的文化之一,即使倾尽一辈子的经历想做专家都做不上,不仅是音乐,音乐还与其它要素有关联。更不用说几百部歌剧,每一部歌剧有它的历史背景,除了在语言上造成的障碍,每一部戏的政治背景、它的故事、它的发展都是值得去研究的,都可以洋洋洒洒地写成博士论文。

一个国家的文化尚且如此,欧洲有几十个国家,北欧、中欧、西欧、南欧、东欧这些板块中,每个国家都有自己发展泾渭分明的道路。如果要花功夫基本上是倾尽一生的努力。但这对我的启发和意义是,要有创造力,要永远地前进,永远的学习。

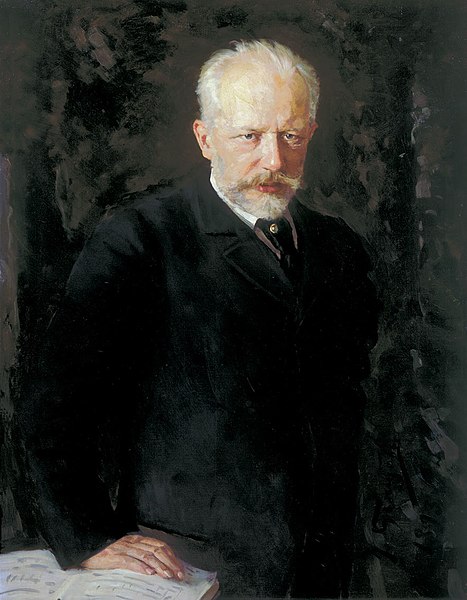

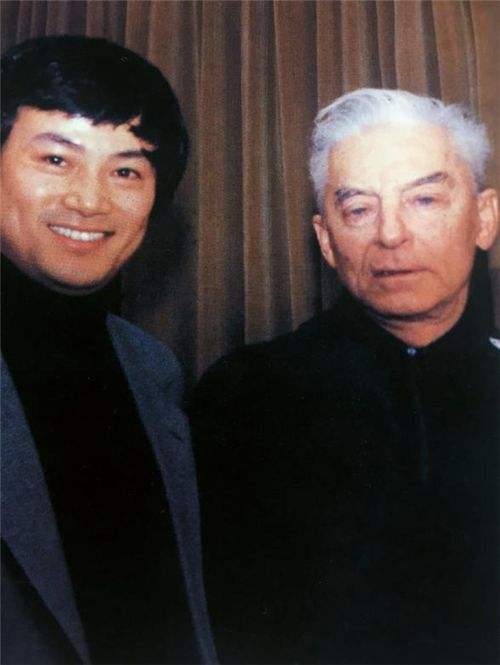

旁白:1979年,汤沐海成为中国改革开放后的第一批艺术留学生,并进入德国慕尼黑音乐学院大师班学习。学习期间,通过参加“柏林卡拉扬国际指挥比赛”,得到了指挥大师卡拉扬的垂青指导。在1983年,更是被卡拉扬慧眼识珠,钦点连续两年签约指挥柏林爱乐乐团,这在那个时代几乎不可想象。与该团的成功合为汤沐海作为指挥家驰骋世界乐坛奠定了基础。而比赛中他指挥的柴科夫斯基《第六交响曲“悲怆”》,也成为了汤沐海职业生涯中的经典曲目,被反复演绎。

我1983年从慕尼黑音乐学院(慕尼黑音乐和戏剧学院)毕业,马上就指挥了柏林爱乐乐团(古典音乐界的顶级乐团之一,1882年建团至今,享有崇高声誉)。卡拉扬(赫伯特·冯·卡拉扬,Herbert von Karajan,1908年—1989年,出生于萨尔茨堡,奥地利著名指挥家、键盘乐器演奏家和导演)请我去柏林学习了两年。我是幸运儿,这是非常意外又得天独厚的经历。

▲柏林爱乐乐团所在地

▲柏林爱乐乐团所在地

正门入口,德国柏林

Manfred Brückels摄

当时的情况是我参加指挥比赛,指挥比赛必指的就是“柴六”(柴科夫斯基的《第六(悲怆)交响曲》),因为可以自己选择曲目,我选的也是这首曲子。我是中国刚出去的小伙子,那时候不像今天有录像的条件,我当时根本就不知道他是这方面最专长的指挥家,他对这首作品的指挥是世界公认最了不起的。

▲彼得·伊里奇·柴科夫斯基

Nikolai Dmitriyevich Kuznetsov绘,1893年

特列季亚科夫画廊藏

当时指挥比赛进行到一半,他问我:“你明天指挥什么曲子?”“我说“柴六”。我当初要知道“柴六”是他的专长,我说不定就不敢指挥了,可能就被吓得哆哆嗦嗦。可正因为不知道,我反倒初生牛犊不怕虎,就上去指挥,他看完以后就说:“这事儿就这么定了。”

▲赫伯特·冯·卡拉扬

Posse, Edith摄,1938年

德国联邦档案馆提供

曾刊登于《德国图片报》

大师的一句话,我这一辈子就定了乾坤。所以我是幸运儿,遇上了这首曲子。直到今天这首曲子我指挥了不下五六十遍,与各个不同的乐团,在各个不同的国家,和各个不同的时期。直到现在我才感受到什么是真正的柴科夫斯基的“悲怆”。

▲汤沐海与卡拉扬

其实用一生的道路,即使只探索一个作品、一个时代的某一种风格,在一个有创造性的方向上下很多的功夫,最后才找到一个你自己认为是正确的答案。但是话又说回来,人生的道路永远是没有答案的。你怎么可能知道这一生最后是怎样终结的?这是命运、条件、智慧、才能……所有因素的总结。

有时候碰到你很不熟悉的东西,比如现代作品,梅西安(Olivier Messiaen,1908年—1992年),法国作曲家、风琴家及鸟类学家,普遍公认为20世纪最具代表性的作曲家之一)的《图伦加利拉交响曲》(Turangalila),梅西安是法国音乐的代表作曲家。他那时候表现都是亚洲的、印度尼西亚、日本的音乐,梅西安太太是日本人。他的音乐当中还有大自然,他是个纯粹的大自然主义者。梅西安每天下午就到森林里跑来跑去,拿着录音机录鸟叫,他最喜欢把人间生物这种自然的东西录下来,然后回家再琢磨,寻找源泉。谭盾也很喜欢从石头、纸、水……中汲取灵感,大家都在寻找情感和音响的源泉,从而创造新鲜的事物。

▲法国作曲家梅西安

在他的小花园中,1977年

你带着高度的兴趣去琢磨它,知道它是经典、是现代作品的鼻祖,不管有什么名号,这东西摆在你面前,你就全力把他拿下,这是另外一种指挥的工作方式。不一定是你潜心研究了十年研究出的成果,而是艺术创造那种闪光的瞬间。不管你有多少经验、有多少资历,而是用强烈的兴趣来指引你,一股爱心往前冲,而且不要惧怕。

旁白:古斯塔夫·马勒是汤沐海非常欣赏的作曲家和指挥家,他也在指挥马勒的作品时赋予了个人的特殊激情与独具个性的诠释。上个世纪80年代,汤沐海任澳大利亚昆士兰交响乐团常任指挥,便有计划地上演了马勒的全套作品。

2015年至2016年,汤沐海又和天津交响乐团,历时两年,上演了“贝多芬、马勒交响曲全集”系列音乐会,在十一套音乐会中“对峙”上演贝多芬与马勒全部的交响曲作品,这在世界范围内都是史无前例的壮举。接下来,汤老师就将为我们解读他眼中的马勒,以及马勒的经典作品。

马勒的作品该如何诠释?

马勒的作品是我在澳大利亚开始接触的。马勒是犹太人,第二次世界大战进行的时候,德国崇尚瓦格纳、李斯特所谓纯粹的德意志音乐,希特勒也特别强调这方面的作品。虽然马勒皈依天主教了,但在战时基本是被禁止演奏的。因为受到所谓的诛连,在战后彷徨的年代,他的作品没有怎么被演出。那时在我出生的年代,1949年我出生。

之后一九五几年到六几年,马勒的作品开始慢慢地复兴。我去德国是1979年,那时候正是马勒作品开始兴旺的时候。因为那时距离战后已经二三十年了,马勒犹太人的身份和犹太教的思维方式,在音乐当中慢慢的转化成天主教的元素。他的大合唱、天主教里比较深刻的东西,慢慢在欧洲音乐界,特别是在西欧音乐界盛演不衰。

后来上世纪80年代我在澳大利亚任职的时候,我和昆士兰交响乐团(澳大利亚昆士兰交响乐团,总部设在澳大利亚广播公司南岸大厦,1947年建团)把马勒的九大交响乐排演了一遍。马勒的千人交响乐——第八交响乐,我用了昆士兰州的22个合唱队,有大的、有小的合唱队,因为是千人交响乐,合唱队需要800多人。在很大的体育中心演出,我记得清清楚楚,一共有22个合唱队,800个演唱者,乐队有200多人,所以就号称“千人交响乐”。

那次之后我才体会到马勒的世界是怎样的。然后才在欧洲的音乐世界里开始有选择地排演,虽然不一定是成套的作品。我在中国天津,譬如前年开始,我们耗时两年,在11套节目里,把贝多芬和马勒的作品安排在一起,这是我的发现。

因为我觉得只演马勒作品,还没有充分发挥启迪的作用,我想把时隔100年的两位大师安排在一起。上半场是贝多芬的《第一交响曲》,下半场是马勒的《第一交响曲》;上半场是贝多芬的《第二交响曲》,下半场是马勒的《第二交响曲》,将他们的作品对照起来演出。九大交响乐之后,最后比较难对照,因为马勒的第十交响乐还没有完成,还有大地之歌。所以最后不是九套而是十一套,对照到《第九交响曲》之后必须重新组合,这是一种很奇妙的组合办法,我用这个办法使音乐会的启迪作用更大了。

▲汤沐海指挥天津交响乐团演出的马勒《千人交响曲》

我不是想探索学术上的意义,我并不是想和听众、教授或者学院派研究马勒和贝多芬,我是直端端地把这两个作曲家、这些伟大的作品放在舞台上。观众要怎么想,就直接去听。贝多芬受生理上的影响反而缔造了他的奋斗精神,马勒在两次大战中用他的音乐来表达什么是世界。这两个音乐家,一个是浪漫派的开始,一个浪漫派的结束。

这其实也是我所做的一个试验,我也想看看,乐队是不是有能力拿下世界纪录。我可以很骄傲地跟你说,全世界还从来没有一个地方这样干过,但我敢这么做。我就是想看他们的音乐能不能直接感动甚至是没有音乐知识的人。

懂有一点文化的人就明白在你面前发生的不是一般的事,而是直接冲着你灵魂来的。每个人都面临生老病痛等问题,你还不如听听贝多芬的音乐,说不定你会平静下来,会多一点信心,少一点急躁。音乐起的作用有时会启迪你的灵魂,让你有创造性,甚至战胜个人任何懦弱的时候,你是需要音乐的。通过马勒音乐中天翻地覆的世界,你听一听相隔100年作曲家的发展。

▲汤沐海在斯卡拉歌剧院

▲汤沐海在斯卡拉歌剧院

旁白:古往今来,这些伟大的作品往往成为作曲家们表达情感的载体。而为了更好地理解作品,指挥常常需要通过阅读总谱来更好地解读作品。所谓总谱,就是指以多行谱表完整地显示一首多声部音乐作品的乐谱形式。在总谱中,各声部会按照一定顺序,分组分行,排列在一起,乐谱左端以一垂直线将全部分谱相连,各行间按组划以统一的小节线,以便对乐曲各声部间的相互关系起到一目了然的作用。

我们这批人1979年出国学习,努力地学习,刻苦的用功,没有人像我这么刻苦。我在大街上等电车的时候,就算只有五分钟,我也会把手里的总谱拿出来看。怎么看?先定出一个小节,一个主题有三个小节,比如说瓦格纳的《尼伯龙根指环》里有几十个主题,三个音就是一个主题。你去看、去琢磨,其实本来也就是那么回事。更不用说很复杂的赋格四个主题在一起,理查德·施特劳斯的曲子六个主题在一起。莫扎特的《第41(朱庇特)交响曲》最后乐章,这是他最早的发现,可以几个主题一起来研究。别人是怎样搞音乐的?他是用什么样的逻辑思维在搞?你去仔细地研究他,虽然要放弃很多的东西,你才能可以研究出一些东西来,这些成果是属于你自己的,是有创造力的。所以作品和演奏的关系里,其实也充满了艺术。

好的,这一节就先讲到这儿,本节中涉及的内容和图片,大家可以在文稿中查看。下一节,我来说说指挥和乐团的关系。谢谢。

如果您喜欢本讲内容

可以随手保存下方海报

分享到您的朋友圈

文章作者

汤沐海

发表文章5篇 获得33个推荐 粉丝139人

国际指挥大师

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里