里下河,不是一条河

作者:《江河》杂志

2017-11-23·阅读时长7分钟

这是一个区域的称呼

里下河不是一条河,远古原是一片海,几经沧海桑田之变,成为江苏中部与水关联最为密切的地区。历史上这里的洪涝灾害最为严重,所以历代善于治国者都较为关注。时至今日,河网如织的里下河已经成为绿满大地的鱼米之乡和游人如梭的旅游胜地。

新石器时代以前,这里曾是一片海,在受板块挤压以及大江大河泥沙下泄的长期作用下,此片海域渐成苏中潟湖。

里下河的历史,从这一带腹部不断被发掘出来的影山头遗址、蒋舍遗址、南荡遗址、天目山遗址看,可以梳理出这里先人的活动方式和轨迹:从6000年前滨水渔猎,到5000年前轻舟捕鱼;从5000年前滩边零星种植,到4000年前北受鲧之“以变东夷”、南因禹之“会盟会稽”等治水活动的影响,有意识地在潟湖中捞浅,渐成高出水面的万千垛田,稼穑其上;从4000年前人群开始聚居高地而成村落,到3000年前在天目山开挖城河、垒土筑城;其后,不断的平垛筑圩,联圩成片,潟湖已为片片田畴分割而成几多湖池荡滩。

里下河不是一条河,但这个特殊的地域名与一些河道名称却无法分开。现代,一般人习惯将西起京杭运河,东至串场河,北自苏北灌溉总渠,南抵新通扬运河,这4条河之间总面积1.17万平方公里的地方称为里下河。其名取自该段大运河又称“里运河”之“里”字和串场河又称“下河”之“下”字合取而成。

然而,历史上这一名称,却只与京杭运河江淮段的名称有关。

由于这段运河,河西地势高于河东,且有白马湖、氾光湖、高邮湖、邵伯湖等大片水域,这些湖的平均水位往往比河东的地面要高3~5米,宋代,就有“筑堤界水,西谓上河,东称下河”的说法。明代,太仆寺少卿陈应芳在其所著《敬止集》中曾绘有《东下河水利图》,该图绘制的范围为:西至大运河,东至海边范公堤下的串场河,北至淮安府山阳县(今属盐城市响水县)入海口云梯关以西的黄河(黄河夺淮前的淮河),南至(老)通扬运河。清代康熙年间吏部尚书张玉书,在其所编《治河方略》中将江淮段大运河称为里运河,至民国始出现“里下河”这一地名。

其时,里下河范围包括苏北灌溉总渠以北至废黄河之间的渠北地区以及新、老通扬运河之间的地方,所称里下河的面积为1.53万平方公里左右。由于宋代以后,江苏北段黄海岸线仍在东移,范公堤外又涨了大片土地,人们又在其上开垦种植,称之为垦区。由于这一区域地面高程还略低于历史上认为的里下河,同样是洪水走廊,且被串场河流域百姓称为“下河”,中华人民共和国成立后,江苏水利业界又将这部分地区也纳入里下河规划治理范围,使里下河的面积扩大到2.13万平方公里以上。

开发与灾难并存的历史

春秋时期,吴王夫差于公元前486年,开挖了里下河西缘界河——邗沟。从此,通江的邗沟与淮、沂、沭、泗等天然河道相连,便利水上交通,促进了吴国农产品交换和人才技术交流,带来吴国的强大。

西汉,吴王刘濞(公元前216—前154年),在江淮沿海一带“煮海为盐”,使盐利成为支撑历史上“国用”的最大资源之一。至唐代“天下之赋,盐利居半”;北宋“天下盐赋,两淮居半”;再至南宋中期,两淮盐税年收千万余贯,其中泰州盐税高达六七百万贯,一州之数已超唐朝全国盐税总量。“吴王濞开邗沟(支道)通运海陵(今泰州)。”

还是这位刘濞,为使这里盛产的盐粮能运至长江而西行、运至邗沟而北上,乃至销往全国。他巧妙地沿江淮流域分水岭开挖了一条自扬州茱萸湾经泰州海陵仓,直至如皋磻溪的运盐河(民国后称通扬运河),形成里下河南缘人工水道。

唐大历元年至四年(766—779年),淮南西道黜陟使李承,沿沙岗筑常丰堰御潮,初使堤西解除卤水之害,荒滩沼泽渐成农田。限于当时条件,其堤矮小,加之失修,至北宋,功能已失。宋代名臣范仲淹,于仁宗天圣元年(1023年)调至泰州西溪(今属东台)盐仓任盐监时,得到了江淮制置发运副使张纶支持,力主并修建成功抵御海潮入侵达150里的长堤——捍海堰(后百姓称范公堤)。加之,历经隋“于扬州开山阳渎”,唐凿伊娄河,宋筑湖堤、建石(减水闸),运河堤防成形,东堰、西堤、北淮河、南运盐河共同构了里下河具有防洪、除涝和引水功能的四周边界。

然而,好景不长,宋金开战,建炎二年(1128年)为抗金兵,宋将杜充,决开黄河堤防,造成了近700年黄河夺淮入海水患史。黄河水漫溢南下,泥沙淤垫河湖,淮河水系全乱,南北堤防时有决溢,地势极低的里下河便成了“头顶几盆水的洪水大走廊”,成了“大雨大灾,小雨小灾,无雨旱灾”全国最著名的水患灾害区。明万历五年(1577年)后,黄河水多次入淮,高家堰屡屡溃决,淹了明祖陵,接连冲决运堤。

明清时期,为保祖陵和漕运,对黄淮和京杭运河进行了一些治理,加高高加堰堤防,建造高加堰(上)五坝;屡修运堤,筑归海五坝、归江十坝。然而,这些坝皆在里下河上游,一遇洪涝,便有开坝和保坝激烈之争。加上其时所建水工,标准不高,难敌天灾。康熙九年(1670年)江淮并涨,高加堰大决,倒塌石工60多处。嘉庆十一年(1806年)六月,邵伯荷花塘决,漂没下河地区田庐无法计算。“岁大歉”。

时至民国,修建里运河东堤归海五坝,当洪泽湖水位涨到一定高度时,即开坝分泄淮洪,里下河顷刻之间,便成泽国;一遇天旱,为保漕运,运河之水就不让流入下河,里下河则是河底朝天,民不聊生。在民国的历次水旱灾害中,尤以1929年的旱灾和1931年的水灾的灾情最为惨重。

民国期间亦不乏有识之士提出治理淮河水患之设想,民国八年(1919年)清末状元、北洋政府全国水利总长张謇,曾发表《江淮水利施工计划书》,主张淮水七分入江,三分入海,并规划了入江入海路线。民国二十五年(1936年)整理运河讨论会总工程师汪胡桢亦提交了《整理运河工程计划》。然而,这些计划均苦于国乱、国弱,无法实施。

新时代治水焕新生

中华人民共和国成立后,党中央立即把治淮作为治理大江大河的首要任务。毛泽东主席提出要“考虑根治办法”。政务院正式发布了《关于治理淮河的决定》,并明确了“蓄泄兼筹”的治淮方针。

20世纪50—60年代,实施了加固里运河堤、封闭归海坝;硬是靠数十万民工肩挑人推,开挖了可从洪泽湖引水500立方米每秒供苏北农田灌溉,还能结合排洪700立方米每秒的苏北灌溉总渠。初步形成了防御淮洪进入里下河的屏障。

1954年汛期江淮流域虽发生类似1931年的特大洪水,其时,高邮湖水位高达9.38米。不但全力守住了里运河大堤,而且堵闭了通扬运河北岸及串场河南段西岸的所有口门,基本做到了“滴水不入里下河”,使里下河得以免除一场浩劫。

其后,按照“挡潮御卤,蓄泄兼筹,增加排水效能,降低里下河水位,防止灌溉水量流失,达到粮棉增产目的”的治理方针,开挖了新通扬运河,疏浚了射阳河、斗龙港,兴建了射阳河、新洋港挡潮闸,扩大了里下河涝水外排出路;又开工兴建万福、太平、金湾、芒稻等大中型水闸,为京杭运河减压。

又根据江苏省委“江水北调,引江济淮”的战略决策,建成提引和抽排能力高达250立方米每秒的江都3个抽水站,里下河地区自此有了引江设施和抽排入江的通道。

国务院召开北方地区农业会议,提出把农田基本建设当作一项伟大的社会主义事业来办,里下河立即掀起以建设“吨粮田”“双纲田”“千斤田”为目标的农田水利建设高潮。大力改造老河网,形成了“引得到、排得出”的六纵六横区域骨干河道和700多条县乡级河道网,并力推联圩、并圩,提高圩内外除涝能力。

20世纪七八十年代,江都第四抽水站建成,圩堤加固和圩口闸建设步伐加快,加上再次拓浚新通扬运河,里下河地区已形成江都枢纽抽排入江和以射阳河、新洋港、斗龙港和黄沙港为主自排入海的上抽下排格局。

90年代,完全用机械开挖了泰州引江河,结束了江苏几千年民工开挖大型河道工程的历史。建成可以双向抽提引排300立方米每秒的高港枢纽以及三阳河、潼河、宝应站等里下河地区重要引排水基础设施。实施了新洋港干河闸下裁弯等河道整理工程及“四港”沿线部分圩口闸封闭配套工程。兴化市率先用3年时间,兴建圩口闸近1700座,全市3200公里“四五四”式圩堤全面达标,彻底改变了以前防御洪涝“汛前打坝,汛后拆坝”的被动局面。

2016 年兴化市农业总产值居全国同级县市第一;有国家4A级旅游景区2家、3A级旅游景区3家,获评全国休闲农业与乡村旅游示范县。成功举办千垛菜花旅游节和品蟹赏菊旅游季活动,当年接待游客达500万人次;城镇居民人均可支配收入33563元,农村居民人均可支配收入16877元,年均分别增长高达9.3%和10.7%。

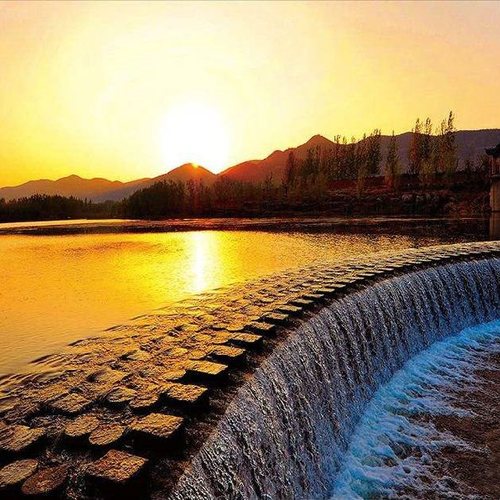

里下河不是一条河,是一张疏密有致、张弛有度的水网。

里下河不是一条河,是片片漂浮水上、色彩斑斓的土地。

里下河不是一条河,是一幅水墨画。

里下河,春风拂柳万垛菜花金;

里下河,夏雾荷珠千滴莲花醉;

里下河,秋菊傲霜百姿斗芳菲;

里下河,冬雪芦花花雪同纷飞。

里下河不是一条河,是一曲弦外音。

里下河,船娘浅唱,双桨轻荡。

“笑望海光月,轻扣板桥霜。微风摇曳竹影,我的梦里水乡……”

这,就是今日里下河的万千景象。

(文/董文虎)

文章作者

《江河》杂志

发表文章52篇 获得6个推荐 粉丝707人

传播江河文化,普及水情教育

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里