上海垃圾分类:弄堂里的新烦恼

作者:张从志

2019-07-04·阅读时长15分钟

本文需付费阅读

文章共计7983个字,产生9条评论

如您已购买,请登录

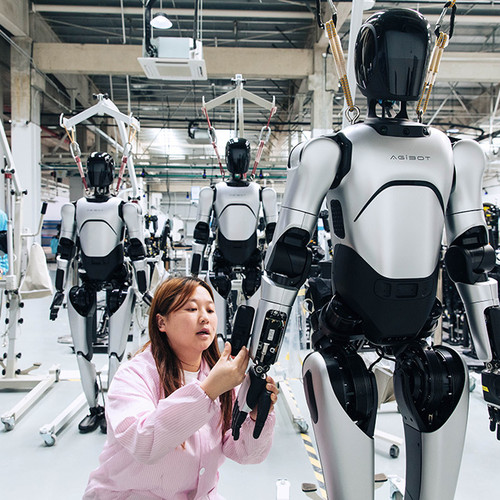

7月1日,上海生活垃圾强制分类正式实行,为了迎接大考,各小区垃圾箱房进行了精心改造,设专人全天值班(刘锋 摄)

记者/张从志 实习记者/魏怡

强制分类来临

6月26日下午,5点还差一刻,萨福基和陈龙树已经出现在岗位上。65岁的萨福基在白衬衫外套上了一件黄绿色志愿者马甲,59岁的陈龙树则穿着红黑色的保洁员制服,他们打开垃圾箱房,翻腾了一阵。5点钟,天下起雨来,垃圾箱房开始“营业”,弄堂里陆续有人撑着伞,拎着垃圾袋朝箱房走来。“侬好伐”——老邻居来招呼,萨福基胖胖的圆脸上露出了笑容。

垃圾箱房在弄堂深处,装了四扇不锈钢铁门,每道门上开一个四四方方的窗口,窗口上方分别贴“干垃圾”“湿垃圾”“可回收物”“有害垃圾”的标签。老熟人接下萨福基的问候,一边应道“侬好侬好”,一边把白色塑料袋里的瓜皮菜叶和剩饭剩菜倒进“湿垃圾”窗口,袋子转手扔进旁边的干垃圾桶。扔完垃圾,老熟人向陈龙树递过一张印有二维码的小卡,陈龙树摆摆手,用带着浓重扬州口音的普通话告诉他:“今天刷不了,系统在做数据迁移,要到28号之前才能刷卡积分。”老熟人听明白后讪讪一笑,转身离开。

雨越下越大,弄堂里渐渐只听得见雨声了。冒雨来扔垃圾的多是老居民,积分卡还是习惯性地向陈龙树递过来,陈龙树便再解释一遍。这是一个叫“绿色账户”的积分系统,在上海全市通用,居民分类投放垃圾就可以找值班的志愿者或保洁员扫码积分。算起来,积分的价值简直可以忽略不计,按规则,一天最多只能积20分,满两三千分才能换来一条毛巾或者一块香皂。不过,老居民很多已经习惯了扔完垃圾后找陈龙树刷一下卡,这似乎成了一种必不可少的仪式。

3月14日,日本德岛县上胜町居民Saeko Takahashi在厨房给垃圾分类(视觉中国供图)

离7月1日《上海市生活垃圾管理条例》正式实施越来越近,垃圾分类在网上的热度越来越高,上海人使出了浑身解数,改歌词,编剧本,甚至连猪都派上了场:“猪能吃的叫湿垃圾,猪都不要吃的叫干垃圾,猪吃了会死的叫有害垃圾,可以卖钱换猪的叫可回收垃圾。”来上海的一周里,本刊记者在餐厅碰见了食客七嘴八舌地议论干湿分离;某天在酒店走廊看到了新摆出来的四分类垃圾桶;在地铁上听到家庭主妇电话指导家人该把袋装咖啡扔进哪个桶;还听说不少人去网店里下单分类垃圾桶,却被店家告知已经售罄的悲惨遭遇。走在上海的街头,蓝色或橙色装的环卫人员五步一岗,十步一哨,路边的垃圾桶齐齐换上新装,明确“表示”只收可回收物或干垃圾——这时节的上海,要跟任何一个陌生人搭讪,垃圾分类恐怕都是比天气更好的话题。

7月1日,萨福基也在掐着指头算日子,他关心的是,《条例》实施后,志愿者们在垃圾箱房的值守安排会不会有新变化。去年6月,他所在的愚园路1032弄开始推行垃圾分类,原本在街口当交通文明志愿者的萨福基被调到了垃圾箱房旁,和保洁员陈龙树成了搭档,此后风雨无阻,每天早上7点到10点,晚上5点到8点,准时来守垃圾房。

愚园路1032弄,又名“岐山村”,是借了周武王发祥于岐山的典故。这里至今保留着钱学森、施蛰存故居,也住过爱国人士杜重远、电影演员祝希娟等。岐山村是新式里弄,弄堂两侧建筑兴建于1925年至1931年间,现存有70幢三层联排花园住宅和5幢独栋花园洋房。

从出生到现在,萨福基在岐山村生活了65年。从影视公司退休后,他成了弄堂最活跃的志愿者,既是党员,又是楼组长,大事小情,任劳任怨。岐山村只有一个托底物业,只负责最基础的维修和保洁,陈龙树是唯一的保洁员,在岐山村干了26年,他以前主要工作是扫弄堂,现在要提早到4点左右开始打扫,到了7点就要去垃圾箱房值守。上午10点到下午5点的非开放时间段里,也有志愿者轮流值守,以防居民把垃圾丢在箱房旁边。

岐山居委会主任张彪告诉本刊,岐山村是从2018年6月开始推动垃圾分类,那时整条弄堂刚刚完成大规模历史建筑修缮。“修缮是市里财政拨款,居民从中获益,最直观的比如大修后,居住环境改善,出租租金上涨,所以这时候来推,阻力会小很多。”岐山村目前有519户,其中近一半是外来出租户,本地居民以中老年人为主。据陈龙树的观察,如今岐山村有80%上下的居民会主动分类,有小部分分得不好的,他和萨福基会做二次分拣,拿着火钳从桶里面夹出不属于其中的垃圾。

文章作者

张从志

发表文章66篇 获得6个推荐 粉丝309人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里