那山那人那学校

作者:稻荷居

2017-12-13·阅读时长12分钟

学校建在村子后面一座大山的半山腰上,去上学,我们要爬老长一段坡路。坡路旁边有片竹林,课后我们经常在林子里玩闹,毕业的时候我们还在林子里照过毕业照。学校周围种有许多苦楝树和杉树。校门口左侧有一棵巨大的枫树,四五个同学才能合抱,高达二十几米,夏天时浓荫蔽日,秋天霜降后一树的红叶,远看宛若一个熊熊燃烧的火炬,树下落满黑褐色带刺的球状果实。教室和宿舍都是砖瓦房,那时村民还很少盖砖瓦房的,大部分人家都是土坯瓦房,可见村里人对教育的重视。

学校中央有个大花坛,大花坛种的植物高大粗壮,有蓖麻,木芙蓉,美人蕉,绣球。每间教室旁边还有一个小花坛,小花坛种的都是草花,有太阳花,指甲花,牵牛花,秋海棠。学校的铃铛是口掉渣的烂铁锅,上课时,老师用铁锤敲几下,发出叮当叮当沉闷的响声。第一遍铃声响过,同学们通常还在苦楝树下玩闹,拾苦楝子儿,打石子,跳房子,或是跑到后山的林子里摘刺萢。总是掐正最后几秒钟,在老师要到教师门口时鱼贯冲入教室,免去罚站。

老师在掉了漆的木黑板上写着生字,常常一个字的笔画在掉漆的部位无法连通,使得与课本上的总相差一点,让人看得有点别扭,就像正常的人少了个手指头或耳朵,但我们都习惯了。

教室地面没铺沙子水泥,泥土有三寸来厚。每次打扫卫生扫帚扫不动,尘土却扬得老高,弄得满脸满嘴泥尘。地面又极不平整,许多课桌都是用捡来的石快砖头支撑的,左高右低,像跛子,一晃动写字总是戳破作业本。有时如果那个前排的同学跟后排的同学口角了,前排同学便摇摆身子,后排的就没法写字了。结果呢,两个扭打在一起,滚倒在黄土地上,一个打哭了,抓起一把黄土就往另一个身上甩去,另一个早跑出了教室,打哭的同学只好一边用泥手抹脸上的涟涟泪水,脏手一抹,脸就成了划满一道道黄泥痕的花脸,大家哄的一声笑开了。打架的多是我们男同学,但偶尔也有男同学跟女同学打的、女同学之间口角闹翻了打的,反正老师是不管这些鸡毛蒜皮的事。成了花脸的同学被大家笑不过,赶紧跑到山脚下井边洗脸去了。

学校山脚下有眼泉水井,深和宽都不过一米。水是石壁冒出的山泉,井水清冽得能照见人的寒毛,井里有小杂鱼、小虾游动,但似乎总长不大。井台是麻条石砌成的,上面长满了碧绿的青苔。学校每学期都要组织几个大个同学掏洗一次。课间,同学们口渴了,就呼啦啦冲下山脚,伏倒在井边一块光滑的青石板上,埋下脸,咕咕地灌下一肚子井水。夏天那个清凉、甜爽决不亚于冰棍。天热时,就抓起放在一边的大水瓢,舀起冷凉的井水兜头淋几瓢,最后带着淋着水滴的头坐进教室听课。

学校有一大一小两个宿舍,大的是男生宿舍,小的是女生宿舍。在农村,尤其是像我们这样的大山里,女孩子通常上完了村小的二年级,就不再上学了。我们村子有十几个小组,这些小组像零乱的棋子分散在大山的褶皱里。每个小组都有自己的村小,村小大都设在祠堂里,没有像样的课桌,几条长凳和矮凳拼成课桌椅。村小只有一年级和二年级,人数不多,凑在一起上课。只一个民办老师,上完一年级的语文,布置好作业,接着就上二年级的数学。三年级开始就要到村里的完小上了,因为山路远,得寄宿在学校。

男生宿舍是通铺,两溜排开,中间是过道,几条长凳支起几快宽厚的松板就是我们的床。床底放的是装米装菜的木箱子。床铺通常是凌乱的,晚上熄了灯,还闹哄哄的一片,在床上打闹。值班的老师通常是才训过话,折身走回自己卧室,这边就派了人跟出去,确定老师睡下了,就又开始闹开了,大家在床上打成一堆,搞恶作剧,把所有的被子压到一个人的身上,或者突然那个叫一声“鬼啊”,大家便很快地钻近各自的被窝里,蒙了头,顿时鸦雀无闻,听了会儿没动静,大家再一次闹开了,找到那个起哄有鬼的人,大家一个个压到那个人床上。老师听到这边还是闹哄哄的,又提了电筒过来。大家看到明亮的光束,一下子又钻回了被窝,老师只好无奈地返回。有时,老师也很狡猾,悄没声息地挨到门口,听得闹到起劲处,猛地推开门打亮电筒,厉声地叫都别动,情景仿佛是电影里警察突击擒拿罪犯的镜头。同学们来不及钻回被窝,有的还骑在另一个同学身上说着,下次看你还敢不敢乱说了。见到老师,突然握成拳头的手僵在了半空中。老师抓了几个带到自己的房间里审讯,问谁起头不睡觉闹起来的,大家都说不知道。老师说,你们一个个都是刘胡兰啊,既然都不知道,那就全部给我写检讨书,写完了回去睡觉。大家才意识到这次难逃一劫,只好乖乖地写了检讨,写得昏昏欲睡,回去的路都快找不到了。同学们受过一次罚,可并不记心上,下次该怎样闹还是怎样闹。女生宿舍是几个铁架子床,大概有十几个铺位,几乎没有熄灯后吵闹的事发生。

学校五个年级,五个班,共有九个老师,民办老师占了一半。每年老师也有调动,好像只限于公办老师,几个民办老师在我的印象里一直都没变动过。

我读书时,校长是个很瘦小的邻村人,有五十多了吧。姓潘,嗓子沙哑,教数学。我四年级时上过他一年的课。他讲课从不带课本,只带教案,例题是他自己编的,灵活有趣,待人亲切异常,从未曾打骂训罚过学生。上他课那一年,他推荐我代表学校到镇子上的中心完小参加数学通讯赛选拔赛,每天晚上,他还专门为此给我开了“小灶”,补习一些平时没讲过的题目,后来我没有辜负他老人家的一番心意,获得去县里初赛的一个名额,是学校有史以来的第一个,以前参考的通常都是得个零分回来。去县里参加比赛那天,他早早地来到我家接我,给我父亲说,去县里要带点钱在身上,父亲给我了五块钱,他说不够。父亲说,家里没有多余的钱了。他于是很慷慨地借了十块钱给父亲,让我带上。他用自行车送我到镇上,把我交给带队的老师。这一次去县里参加比赛,也是我的第一次进城,所以记忆深刻。我用身上带的钱买了两本《民间故事》,买了几个香蕉吃,最后回到家还剩十块零几毛钱。县里考回来也不知道成绩,应该是名落孙山,反正没有通知再去参加比赛。但潘校长觉得我给学校争光了,于是他跑到村委,要求村里的王书记代表村里来学校,给我发奖状和奖品。现在记得奖品是一个硬壳笔记本,那张奖状有点特别,比一般的奖状大,是蓝色底子的,本来一般都是金黄色底子的,贴在我家老屋的墙上十几年。学校里的奖状我拿过很多,这张是唯一一张村里发给我的,因为在我之前村完小还没有人取得去县里参加比赛的资格,以前村里也没有给学生发过奖状,这次是个另外。大概是我上初中时,听说他生病过世了,他的儿子接替了他的工作。

教导主任陈良文,也是五十多岁的年纪吧,一直教五年级的数学,额头左边长了个拇指大的肉瘤子。身材高大魁梧,看起来挺严肃的,加上那个肉瘤子,同学们都有点怕他。他虽然是民办老师,但在学校他的教学质量是最有名的,村里人一提他都竖起拇指说他数学教得好。很多同学的父母都上过他的课。只不过大家都觉得他脾气有点暴躁。记忆最深的是,他喜欢扔粉笔头,看到课堂上睡觉和说话的,嗖的一声,一支粉笔便精准地落到那个人的头上,以示警告,简直百发百中。被扔的同学摸着头感到莫名其妙,同学们都想笑但又不敢作声。但他上课却又很细心,上课讲完习题,通常会问一下学习不太好的同学,他那样讲容易懂不,如果说听不懂,他又会换一种方式讲解,直到几个学习不太好的同学都懂了,他才放心下课。

他虽然始终给人严厉的感觉,但有一件改变了我对他的刻板印象。记得有一回,我们五年级跟隔壁村完小的五年级搞一对一的联谊活动,每个人手上都分到了一个陌生新朋友的名字。那时候同学们都觉得很新鲜,充满期待,兴致很高。见面相识的日子马上就要到了,我们班长建议在教室里挂些气球,把气氛搞得热闹喜庆点,需要每人交一毛钱的班费。大家都很积极的交了,钱暂时由班长保管。可不幸的是,班长放在抽屉里的钱在第二天不翼而飞。几个班干部表情极其严肃地聚在一起开会,研究谁是最可能偷钱的同学。有几个同学因为受到质疑,觉得冤枉,伏在桌子上放声大哭。最后没法,班长只好告到陈主任那里。陈主任听了情况,询问了相关同学,没有什么证据证明是谁偷的,觉得平白无辜冤枉同学不好。于是来到班上说,我先给你们垫上,你们把教室布置漂亮点,玩开心,钱以后慢慢再找。那次我们的联谊会开得很有趣,两个学校的同学举行了朗诵、演算、猜成语比赛。后来那几块钱,不知怎么又回到了班长的书包里。想必是美好的联谊会触动拿了钱的那个同学的心。

陈师母跟他一起住学校,是学校中唯一的老师家眷。陈师母负责老师的伙食,也帮学生蒸饭。据同学们讲,老师平时有打平伙的习惯,就是凑几个钱到附近买一只鸡或狗子,杀了晚上一起喝酒。有时吃了还有剩的,同学们发现了,胆大的就把它偷吃个精光,听来挺刺激的。第二天,陈师母就骂开了,但骂归骂,毕竟是剩下的一点,最后还是不了了之。这也是同学们课后的谈资。

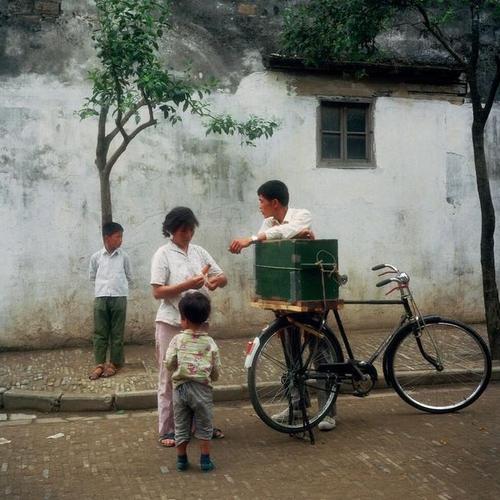

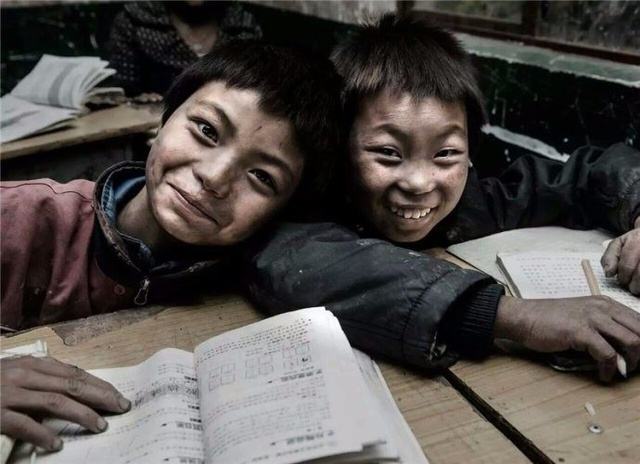

孙海英主演的乡村代课教师体裁电影《一个人的课堂》剧照

曾庆辉老师,他是我三、四、五年级的班主任,皮肤黑,显老,那时三十来岁,可看上去近五十岁了。他平时笑嘻嘻的,但脾气并不很好。他喜欢成绩好的同学,许多次他当着全班同学的面,说我们班有几株读书好苗子,将来会有出息。对成绩不好的同学常常是恨铁不成钢地训斥他们,说家里的锄头有你们扛的。他有时喜欢喝点酒,又容易上脸,满脸通红地给我们上课。据坐前排的同学讲,上他的课酒臭都闻饱了,一个字都没听进去。他教语文,在学校里算他的普通话讲得最好,其他老师上课都是夹生普通话,带了相当浓重的本地口音,只他是例外,说普通话说得流利标准。他家住“塅上”(指大而住户集中的平原村子,区别于我们山村),离学校比较远,挨着镇上。他平时住校,星期五下午骑自行车回家,星期一早上赶回学校。回去时,车坐后常常是带了一捆干劈柴,那是我们学生义务劳动给学校食堂砍的,烧不完都是老师各自带回家或学校卖了。那时,学校还给我们安排了勤工俭学,勤工俭学有三项内容:一是周三下午砍柴,二是农忙时节拾稻穗,三是十月油茶熟时捡油茶。记得要完成的量都不小,就拿四年级来说,一个学期要完成400斤柴,20斤稻谷,12斤茶籽,并且都要是干的。年级越高,任务量越大。山村老师的工资极低,每个月才一百来块钱,要养家糊口,所以不得不想些办法对付,也是合理的。由于我那一届升初中有6个人进了尖子班,全镇18个村完小,能进尖子班的只有40几个人,有些村完小一个都没有进。这是学校有史以来考得最好的一届,曾老师也因此调回他们村完小去了,想必他也不必每天骑辆破自行车赶去学校上课了。

胡丁生老师,是学校的会计,同学们在下面都叫他绰号“丁保”,不知是什么意思,反正一届届同学都这样叫着。胡丁生在我们学校据说是教龄最长的老师,他也住“塅上”,也跟曾老师一样每周骑自行车来往学校和家里,回家也带点柴。他一直教二年级的语文,雷打不动。大家都认为他是最没水平的老师,除了二年级再没能力教其他年级的数学或语文。但同学们都觉得他的板书写得最是工整漂亮,楷书,一撇一捺刀刻一般。

春生老师,姓邓,村里人都亲切地叫他春生老师,宽脸高额。他家就住在学校山脚下,离我家不远,平时田里地头都容易见到。父亲母亲都是他的学生,一直教五年级的语文,并担任五年级班主任,偶尔也代一下其他年级的历史、生物杂课。但不知什么原因,我上五年级时是曾老师带的班,所以没有上过他的课。

刘盛林老师,他住在我们隔壁村子,家里也种田,有些田跟我们村子的田相连,也能看到他打农药施肥。他教数学,好像一年级到五年级的课都上过。可是没带过我的数学课,记得有一段时间我们的数学老师生病了,他代了几天,喜欢吹牛,一节课扯东扯西一大车,听了脑袋都要大。他家种的田比较多,到了收割稻子的时候,忙不过来,学校就组织高年级的同学去给他帮忙。有一年,他家的老房子漏雨倒了建新房子,需要很多做支撑用的杂木,我们五年级的同学还去给他上山砍杂木,一条条帮他扛回去。

陈广州老师,我们村中田山小组人,人长得高大俊朗,也是教数学。三年级上过他一年的课。我有个堂叔跟他是同学,说他小时候成绩一团糟,当上老师是接他父亲的班。但我觉得他的课讲得好,也许有我个人的一点偏见在里面,那时我的数学平时测验经常得满分,也算是他的得意门生吧。给我印象最深的是有一回上课他眼里流泪了。记得是讲一道考试过的方程题,很多人做错了,讲了第一遍,问一个同学听懂了吗。回答说,不懂。于是擦干净黑板重讲一遍,问另一个同学,听懂了吗。回答说,还没听懂。又擦去再讲一遍,再问一个同学,懂了吗。回答说,不懂。最后又见他慢慢擦干净黑板,用力有点大,看得到粉笔屑纷纷扬扬往下掉,在黑板上又重新演示讲解一遍,讲完问刚才那几个同学,听懂了吗。没人作声,再问一遍,还是没人作声。最后他把粉笔啪的一下扔回盒子里,说了一句很粗的话,你们都是猪脑壳,就很快转过脸去擦黑板,擦了很久,一遍又一遍,下课铃响了,转过身拿起教案时,一瞬间我看到他眼里泪光闪闪,他没有像平时那样说下课,就径直走出了教室。那双快要溢出泪水的眼睛一直留在我的记忆里。多年后,上大学期间我选修了一门《中国古典哲学》,老师米小蓉那双含泪忘情投入讲课的眼睛是那么动人,它钩起我又重温了一遍陈老师那双有泪水快要流出的眼睛。尽管两双含泪的眼睛的意义很不相同,前者是委屈,恨朽木不可雕的无奈,后者是因为悲悯、赤子之心。但都给我留下了难以泯灭的印象,值得我去珍藏。

孙海英主演的乡村代课教师体裁电影《一个人的课堂》剧照

王微之老师,是我父亲的老同学,家住镇子上,老婆是卖咸鱼的,老师中只有他家没种田。教语文,没上过我的课,但他的儿子跟在他身边读书,跟我同班,长得很胖,有点霸道,谁要是动了他,就不管有理没理都要胡缠着不放,告到他父亲那,同学们都不喜欢跟他玩。王老师人比较瘦,窄条脸,颧骨突出,说话时满口牙龈都露出来。有一年开学,那时我和两个弟弟都在上学,学费加起来大概要五十几块钱,家里穷,一时凑不齐。父亲说王老师是他同学,看去跟他说说,能不能暂时欠一部分。于是父亲在圩日那天到村口肉铺上割了一块肉,家里又割了韭菜,要炒鸡蛋。父亲吩咐我下了课请王老师来家里吃顿饭。我那时还是有点胆小,走到王老师宿舍,徘徊了好一阵才鼓起勇气走过去敲了门,低声说:王老师,我爹请你晚上到我家吃饭。王老师说:今天没时间,下次吧。我就不知怎么说,转身走了。父亲问我请了没有,我说请了,王老师说没时间。父亲便亲自又去请了一回,最后还是没请来。但后来我和弟弟的学费还是让暂时欠了,给我们发了新书本。过后,父亲在一个晚上,给王老师挑去了一担上好的木炭,镇子上人做饭都用木炭。

潘有言老师是我伯母的父亲,教一年级的语文,是我接触的第一个语文老师,那时潘老师已到退休年龄,可新老师还没有来,他继续坚守在三尺讲台上。他看上去就像我祖父,很慈和。可是上课时,他就换了一种角色,手执一根竹子,上课打瞌睡的同学,手掌心没有不挨过他的竹子的。他教会了我基本的汉语拼音,一年级下学期快结束的时候,他生了场大病,不能再来上课,由她女儿代课教我们,后来不久就过世了。

这么多年过去了,我依然还清晰地记得那所小学校,记得给予我启蒙的那些老师,我怕忘记,就决定写了上面一点回忆。那些老师既要种田耕作,又要教书育人,常年过着贫穷寂寞的日子。

前年,回到老家,去学校看了一下,学校有点破旧了,原来五个年级,现在只有二个年级,三名学生。听说,因为没有老师,老的相继退休,新的老师又耐不住贫穷寂寞,都不愿来。村小撤消了,我们山村完小也合并到到了镇上中心小学。农村日益枯零凋敝,许多打工的都把孩子带去城市了,在各个城市飘来飘去,虽然在城市获得的书本教育要比乡村好得多,但他们远离了自然和泥土,也意味着失去童年的许多活泼与生气,以及自然万物的教养与滋润。

图片来自网络,在此致谢。

文章作者

稻荷居

发表文章57篇 获得0个推荐 粉丝271人

乡愁病人

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里