《技术大全》:一本无所不包的未来之书

作者:苗千

2022-08-30·阅读时长9分钟

从科幻创作到《技术大全》

我们很难将波兰作家斯坦尼斯瓦夫·莱姆(Słtanisław Lem)这部出版于1964年的《技术大全》(Summa Technologiae)归入某一类读者所熟悉的阅读类别。从书名以及其主要内容来看,这部莱姆的文章合集属于当时所流行的“未来学”领域——但又绝不仅限于此,书名有意效仿托马斯·阿奎那的《神学大全》(Summa Theologiae)就表明了作者的雄心壮志。

尽管莱姆对那些与自己几乎同时代的“未来学家”们做出的毫无根据且漏洞百出的预言不无揶揄之处,但读者也很快就会发现在这部文集中作者同样花了大量的篇幅,从生物、文明、技术等方面的发展对于遥远的未来进行预测——在大约60年后的读者们读来,这些预测有的似乎已经成真,有的则显得异想天开。

我们也需要注意到,莱姆在《技术大全》中几乎花费了同样的篇幅对人类的过去与现在进行分析。作为一个百科全书式的天才型作家,正如毫不介意人们该如何对本书进行归类,他在写作时似乎也对于不同学科之间存在的界限毫无察觉:文学、艺术、生物学、信息科学、宇宙学,以及当时流行的控制论等学科的知识和专业词汇在书中往往混杂在一起。作者语调轻松幽默地一边旁征博引,一边进行逻辑缜密的推理和论述,在其下则隐藏着他对于人类社会发展的深深担忧。

这种独特的写作风格一方面给读者带来了极大的阅读难度,让其注定不能成为一本轻松的枕边书,另一方面也带给少数有勇气的读者极其特别且具有强烈刺激性的阅读体验。尽管很多读者在读完这部700多页的巨著之后仍然难以描述本书的主要内容,但不可否认的是,这是一本从未过时,且可能改变读者对人类社会和整个宇宙认知的无所不包的未来之书。

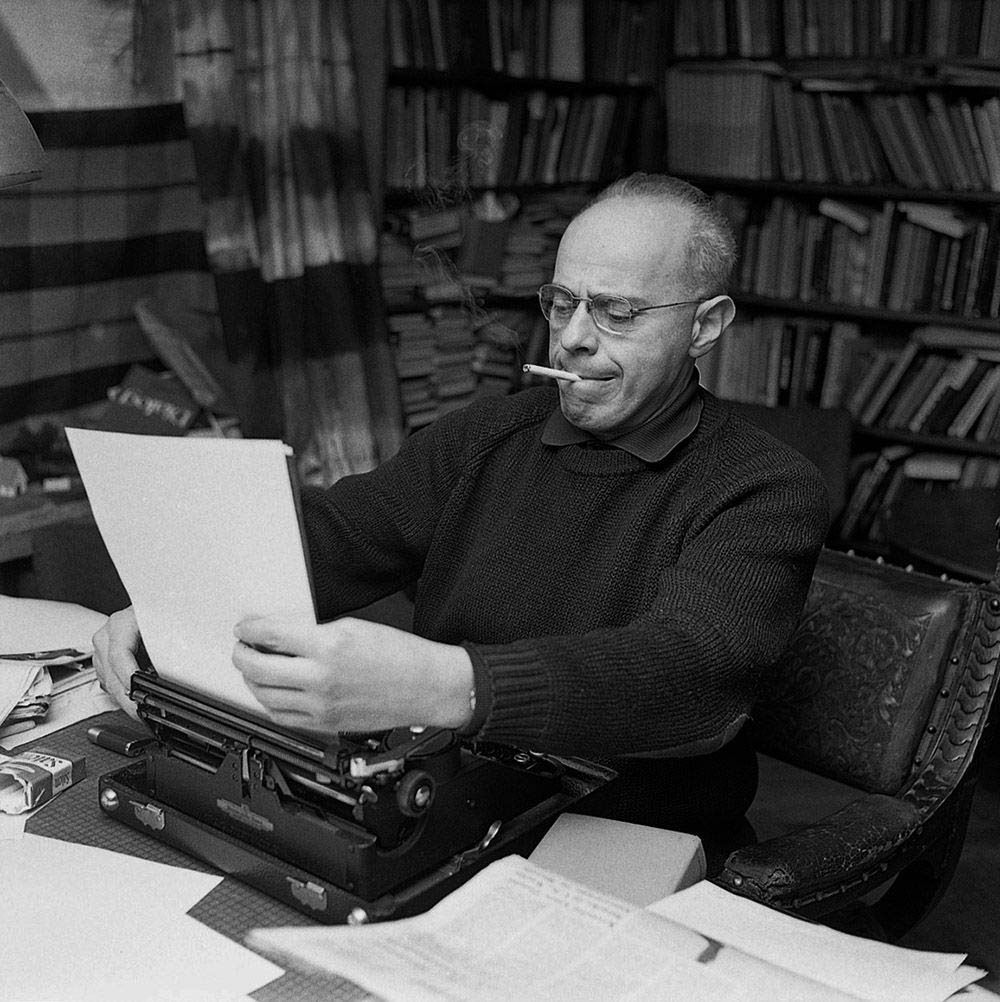

第一次世界大战结束后不久,莱姆在1921年出生于现属乌克兰的利沃夫。而在刚刚进入成年时,莱姆则全程经历了第二次世界大战。他见识了人类第一次利用原子能,两颗原子弹毁灭了两个日本城市,也促成了这场世界大战的结束。这场惨绝人寰的战争必然会深刻影响莱姆对于人类未来,以及技术的未来发展的态度。在他写作《技术大全》时,人类的第一座核电站已经开始运行,第一台电子计算机已经诞生,现代宇宙学也已经初具框架。这些在科学和技术领域的进展必定也大大刺激了莱姆的思路。

在莱姆看来,技术发展有其自身的规律和动力,而这又与生物的演化有很大的相似之处。技术的发展究竟是手段还是目的,还是自从人类掌握了最粗糙的技术之时就预示着人类必将掌握原子能,而且在遥远的未来还将能够控制整个恒星的能源?技术发展是否有其自身不受任何外力约束的生命力?可以说,本书多个章节所讨论的都是人类自身与生物演化、技术演化、文明演化之间的关系。说到底,它所讨论的是人类与自身的关系。

尽管莱姆自己并不愿意被单纯地看作一位科幻作家,但不可否认的是,大多数读者正是通过他的科幻作品第一次认识到这位高产作家。莱姆的科幻作品包括曾经被多次改编成电影的名著《索拉里斯星》(Solaris)和《机器人大师》(Cyberid)等名著。从这个角度来说,这部未来学和哲学色彩浓厚、涵盖了诸多领域的《技术大全》堪称科幻之科幻——它为未来的诸多科幻作品提供了思想源泉。很多作家,包括莱姆自己的很多科幻作品,正是对于《技术大全》中很多观点的回应。

莱姆的作品已经被翻译为超过50种语言,销量超过4500万册,被认为是世界上读者最为广泛的科幻作家之一。相比之下,这部阅读门槛颇高、以波兰语写就的《技术大全》直到2013年才有英文版本,而且也只包含了全书九章之中的前八章。

本书中文译本的译者之一,网名为“云将鸿蒙”的石翰豪在初次接触莱姆的科幻作品时还是一名大学生。他最初是通过一款网络读书节目听说了莱姆,随后开始阅读莱姆的科幻作品,进而开始尝试将《技术大全》翻译为中文。“云将鸿蒙”这个网名本就源于《庄子》,当石翰豪读到《技术大全》的“创造世界”一章中,莱姆引用了《庄子》中教授屠龙之技的支离益,更是激发了他对于这本书的兴趣。

正是出于对《技术大全》的共同兴趣,石翰豪在网上结识了人在法国的金烨。两人相约按照奇数和偶数章节,共同翻译已经有了英文版本的前八章。金烨也随之起了网名叫“云将鸿蒙二号机”。石翰豪和金烨都是先由莱姆的科幻作品才接触到了这部虽然科幻色彩浓郁,读起来却颇为晦涩的《技术大全》,随后又都被这本书的深邃所吸引。翻译这样的巨著绝非易事,两人相互鼓励,每译完一章又相互检查校对,终于共同完成了前八章的工作。

石翰豪认为,莱姆在书中对于未来的预测是否准确并不重要,读者从中最重要的收获应是遵循着莱姆的思维方式和批判精神,解脱思想的桎梏自由畅想,对于当前的时代精神进行反思。在金烨眼中,莱姆是科幻作家,也是哲学家,他凭借一个人的思维能力,就描绘出未来人类技术的广阔宏大图景,构建出属于自己的未来科技体系。他的科幻作品充满奇思妙想,个人风格明显,也不乏深刻的哲学思维,对社会、人类、宇宙有着独到的个人见解。正因为如此,他的作品放在21世纪来阅读仍不过时。

《技术大全》中文版的第九章,也是全书的最后一章“艺术与技术”至今还没有英文译文,只能从波兰语原文进行翻译,于是本书的中文译本又有了第三位译者——上海外国语大学波兰语专业教师、波兰雅盖隆大学波兰语系博士生毛蕊的加入。毛蕊介绍,第九章“艺术与技术”尤为特别,莱姆曾经对其反复修改增删,甚至还曾经想过就这个题目单独写一本书,正是因为人类技术的发展对于艺术方方面面的影响过于复杂。

得知《技术大全》获得首届行读图书奖(文学·外文译介类)时,毛蕊正在莱姆的故乡——波兰的克拉科夫准备博士答辩。作为一名文科生,毛蕊坦言自己此前对于科学技术类、科幻类的书籍并无太大兴趣,这也给她在翻译莱姆这部大量涉及自然科学知识和名词,且科幻色彩极浓的巨著带来了巨大的挑战。不过也正是这种堪称艰苦的“阅读—翻译—中文创作”的过程,让毛蕊明白《技术大全》并不是一本让人感到轻松的消遣之书,而是一部心怀全人类、让读者无法停止学习和思考的作品。在反复阅读和翻译的过程中,毛蕊感受到了科学的浪漫——不仅如此,不同的学科在莱姆的写作中还都披上了一层哲学的光彩。

从写作方式和知识结构来看,莱姆与其同时代的意大利作家翁贝托·埃科(Umberto Eco)有些相似之处。另一方面,毛蕊也指出,莱姆虽然始终使用波兰语写作,但他在此基础上创造出了大量的新词汇——这与莎士比亚在创作中大大丰富了英文词汇又有相似之处。在毛蕊看来,莱姆的天才之处就在于当读者看到一个被他创造出来的新词便能够很快领会其中特殊的意义,且发现这个新词与内容完全契合,仿佛它早就已经存在一样——正如一件衣服,只有莱姆穿在身上才显得最为合身。莱姆的科幻名著《机器人大师》,波兰语原名为“Cyberiada”,这个词便是莱姆的创造,是由“Cyber”(赛博)和“Iliada”(伊利亚特)两个词组成(本书的英文名为“Cyberid”)。甚至有些看似复杂的新词,在读者们看来竟然也一目了然。比如莱姆创造出了波兰语的“kosmiczny pankatastrofizm”一词(这个词的英语应该写作“cosmic pancatastrophism”),其实波兰语读者根据其中的词根不难领会其含义,但是对于中国读者来说就有较大的阅读困难。毛蕊最终将其翻译为“宇宙大流行灾难巨变”。

对人类的反思与担忧

在出版了近60年之后阅读《技术大全》,现代读者确实可能感到书中一些内容显得有些“过时”。例如现代人已经不再像20世纪中期的人们那样热衷于预测未来,所谓“未来学”尽管依然存在,却早已风光不再;而莱姆在书中反复提到的“控制论”,也逐渐细化为多个更为精确的学科。不可否认的是,很多读者在阅读时的乐趣之一便是判断作者在60年前对于未来的预测如今有多少已经应验,又有多少已经显得荒谬。不难发现,莱姆关于电子信息技术方面的预测显得颇为准确,其中关于计算机、互联网、搜索引擎、人工智能等方面的预测,如今多半可以在社会中找到大致的对应物,如文中提到的“遥感术”与“幻象术”等概念类似于如今人们热衷的虚拟现实技术。另一方面,莱姆在关于宇宙学和神经科学领域等方面的预测,目前看来要么因为受到当时科学发展所限而出现了较大的偏差,要么则是看起来仍然属于遥远的未来。

更加严肃的读者则会明白,在60年后阅读这本“未来之书”,其意义绝不在于仅仅检测作者的预测水平,而是理解作者尽了最大的努力,为那些想要全面理解人类社会的人们把科学、技术、哲学、艺术等各个方面融合在一起,打破人们头脑中的禁锢。正是因为如此,在翻译了本书第九章“艺术与技术”之后,毛蕊所感受到的是作者以全人类为中心,悲天悯人的深刻情怀。她写道:“莱姆不一定会准确预测到我们今天所在的未来会出现多少特殊的、无法被预测的事情。但是我们所处的现在,在历史和未来的长河里终究会归于常态。在这个太阳底下无新事的时代中,哪怕你此刻孤独无人倾诉,又或者身边乱花渐欲迷人眼,都可以勇敢去照照镜子,静下心来寻找自己。”

莱姆曾经说:“我想用自己感兴趣的方式写自己感兴趣的事。”那么,究竟什么才是莱姆所感兴趣的事?究其根本,这部关于人类的历史、现在和未来的《技术大全》,所讨论的是人类与生物进化、技术发展、文明的最终命运,乃至整个宇宙之间的关系。作为地球的主宰者,人类看似是进化的幸运产物与最大的受益者,又发展出了技术,创造了辉煌的人类文明,但在莱姆看来,生物的进化、技术的发展乃至文明,其发展过程都有相似之处。正如某个物种随着环境的改变而发生演化,与收音机功能和外形的演化,在本质上遵循的是近乎相同的规律。

正是因为敏锐地感知到这种不以人类意志为转移的深刻规律,才让经历过世界大战的莱姆对于人类的现状和未来多了一份忧虑,更是对于各种技术毫无限制的发展有着深刻的怀疑。这种忧虑和怀疑在当下多少显得有些不合时宜。例如关于技术发展对艺术产生的影响,莱姆写道:“现代技术在自相矛盾地同时朝着两个完全相反的方向发展。它创造了可以大规模复制艺术作品的工具,这在历史上是前所未有的。它开辟了可以让图像、声音、文本、语音在百万分之一秒的瞬间进行传输的信息通道,这也给了曾经无人知晓的艺术家们影响全球观众的机会,这在之前也是不可能实现的。然而,与此同时,技术作为艺术灵感的来源则是贫瘠的。”

这种焦虑在当下的人看来似乎值得讨论。随着技术的发展,艺术家的灵感似乎更容易被激发出来,也随之诞生出了更多的艺术形式。起码在目前看来,技术与艺术的发展呈现出相互促进的作用,莱姆的论断并未成为现实。

我们也可以看到,在20世纪60年代,全球贫富分化、气候变化等话题尚未成为全人类所关注的焦点,在《技术大全》中并没有太多内容对其有所涉及。

但莱姆在写作时所着眼的是“未来的未来”,他所关注的也是更加深刻的问题。在更加遥远的未来,即便人类已经可以从容地控制全球气候,即便人类文明已经可以离开地球拓展到更为广阔的宇宙之中,但人类自身仍然会处于不断的进化过程之中,不受限制的技术发展给人类维持自身文明带来的考验将持久存在。莱姆化身为一个思想实验者,尝试依靠最基本的规律和逻辑对一切进行推演——可以说,《技术大全》最为珍贵之处,正是莱姆这种对于全人类超脱的视角与深切的关怀之结合。也正因为《技术大全》所描写的是关于未来的未来,才使之永不过时,并将一直为全世界的科幻作家源源不断地提供灵感。

文章作者

苗千

发表文章319篇 获得0个推荐 粉丝3626人

喵

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里