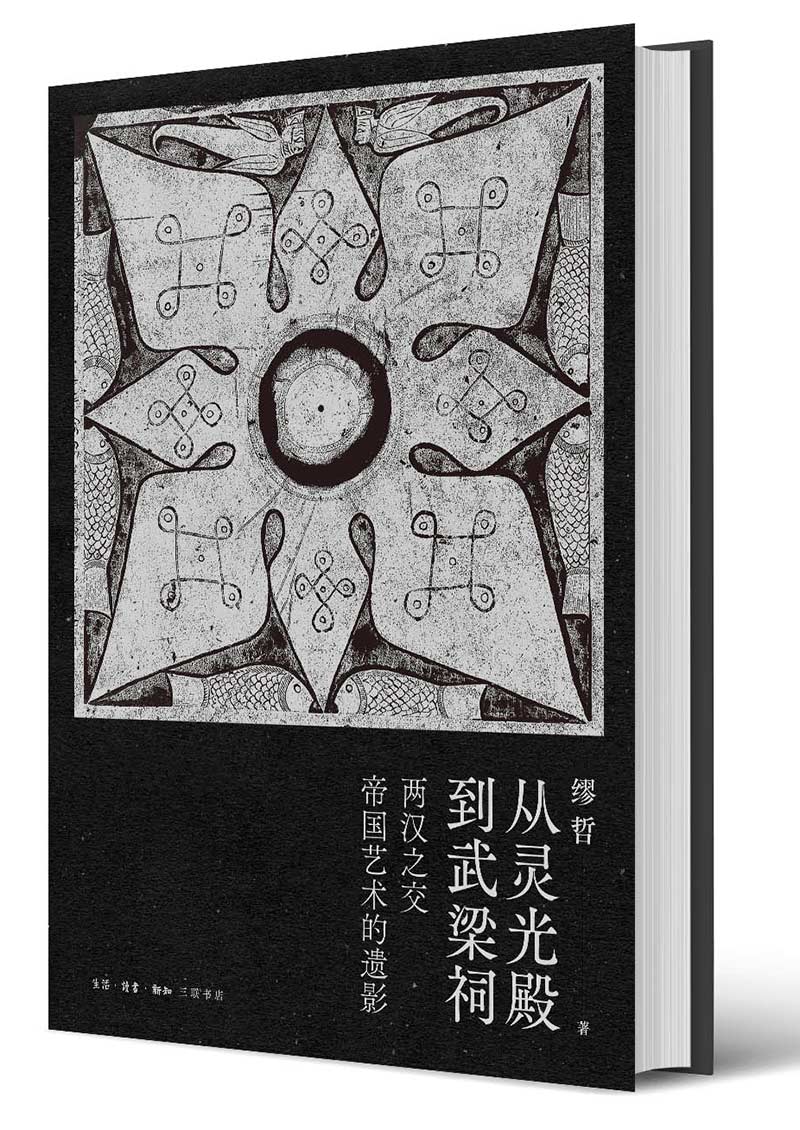

《从灵光殿到武梁祠》:重新理解中国绘画传统

作者:陈璐

2022-08-30·阅读时长14分钟

位于山东嘉祥县的武梁祠,建于公元151年,是后世了解汉代文化的珍贵实例,自宋代以来便受到了历代学者的关注。祠内装饰着栩栩如生的精美石刻画像,包括屋顶的祥瑞图,山墙的西王母、东王公仙境图;三面墙壁的古代帝王、列女、孝子、刺客、贤臣,以及中下部的拜谒场景、车骑图等。

作为一种纪念和祭祀逝者的纪念性建筑,祠堂的图像内容设计通常被认为与逝者生平息息相关,并浓缩着汉代流行的重生厚死以及灵魂升仙的思想。此前针对武梁祠的研究也多出于此种角度。然而,当缪哲将汉代画像作为自己的博士论文研究后,一个问题便持续困扰着他:这些画像石的许多主题,有赖外来奢侈品作为媒介输入,非皇家或权贵阶层不能接触,却为什么会在这种下层平民的祠堂中得见?比如位于祠堂中心的拜谒场景,是汉画像中普遍出现的艺术主题,但长久以来学界仍然未能在对它的解读上达成一种共识。有学者认为该图像是表现祠堂主人在人间像君主一样接受拜谒,但联系其他图像,却又很难得到佐证。

缪哲现在是浙江大学艺术与考古学院教授,他的这本新书《从灵光殿到武梁祠》刚刚获得首届行读图书奖(新知类中文原创)。在书中,他试图勾勒两汉之交绘画传统得以确定的制度机制。在他看来,其背后的驱动力应该是意识形态。他向本刊记者介绍,汉武帝开始了中国早期的意识形态构建,通过建立以太一神为最高神的公共神信仰,再加上“罢黜百家,独尊儒术”,将皇权抽象化。与此同时,基于传统经学发展而来,影响中国数千年的传统礼制和意识形态基础也在此期间奠定。这一过程实际始于武帝,加速于元成二帝,完成于王莽,并为东汉所继承。

与此同时,物质兴建在武帝与王莽时代达到高潮,而王莽为了篡汉寻求政治合法性,更使得他需要借助货币、量器和铜镜等流通媒介,作为统治公众的意识形态的动员手段。这些大至城市规划、小至日常器物的设计背后,是王莽意识形态的体现。所以他指出,理解中国绘画传统的关键,便是绘画呈现的需求与这种意识形态呈现的社会需求所表现出的一致性。

因此,缪哲摒弃了汉画像源于平民社会的旧说,认为这实际体现的是帝国意识形态的“下渗”和“内化”。其中王莽是他论述的重点,他指出王莽大规模、体系化的国家级别的物质-视觉制作,为古代中国绘画传统确立了此后延续千年的形式方向。例如,在第三章“王政君与西王母”中,缪哲深入分析西王母最开始只是《山海经》中鲜为人知的形象,武帝之后才被纳入到汉代的万神殿内,哀帝广建神祠后才逐渐为民间熟知。王莽则利用了这种信仰,将西王母的形象投射到了王政君身上,以表明自己代汉的合法性,使得西王母成为国家意识形态的内在组成。

有意思的是,他还将现今留存的孝堂山祠-武梁祠派画像,与东汉王延寿《鲁灵光殿赋》中所描绘的东汉鲁王灵光殿的设计做了比较、关联。从文物到文本,缪哲通过讲述汉帝国意识形态的变迁,构建了一种连接民间祠墓与帝王陵寝的历史想象。

从纹样传统向状物传统的转折

三联生活周刊:这本书是你计划中“中国绘画传统的诞生”三部曲的第一部,介绍说希望呈现绘画传统在两汉之交确立的经过与制度机制。在序言里你提到,中国绘画传统的确立,乃是西汉中后叶始告完成的,而这体现的是“商周纹样传统向汉唐状物传统的革命性转折”,同时你指出这种转折是战国以来所积蓄的再现动量与此时期政治、社会需求相趋同的结果。该如何理解这段话?

缪哲:其实我对绘画有一个定义,即绘画是与设计相对的。所谓的平面设计或者其他设计,未必不用一些动物、人物形象,但这些形象比较少。比如中国的商周艺术、西方的凯尔特艺术,都曾用动物或人物作为装饰要素。但差别在哪儿?

设计里的动物或者人物是作为一种纹样要素来处理,体现的是整个纹样节奏里的组成,也就是平衡、对称、连续等抽象关系。像商周艺术,并不是彻底不用人物或动物形象,但设计的原则是非情景化、去情境化的,他们将动物、人物形象进行扭曲、拉伸以及组合等,只是作为纹样要素处理的。然而,当我们描写一个人物或者动物时,总有一个类似于交谈或者狩猎的情景,所以当我说绘画时,不是从要素这种设计角度,而是把它理解为一种情境关系。

在我看来,商周的纹样传统主要是一种设计传统,而绘画传统是一种表现现实中某个情景、某个事件、某个故事的新传统,这两者不一样。从中国考古的材料来看,这种绘画传统出现时间比较晚,大概是春秋末年至战国初期才开始出现,逐渐发展到了汉代时,由于种种原因,老的设计传统不再适用,这种具有再现性的表现情境的新艺术类型,也就是绘画的新传统得到了确立。

在这种种原因中,意识形态是最重要的原因之一,但不是唯一的原因。其他比如趣味上、纹样传统流行了这么久,总有个厌烦的过程。商代的纹样非常漂亮,到了西周也还可以,但春秋时就很没生气。尽管趣味不停地变来变去,但一样东西流行久了后生命力就会衰竭,人们会开始渴望一种新的东西。

其次是宗教上,商周时主要是祖先崇拜,封神的想象多数是心理,可不假视觉形象。战国时宗法制度解体,社会极度扩大,虽然还没有形成中央集权的统一国家,但已经具有了更大的公共空间,于是战国开始了新的造神运动。新的神不能是血缘性的,因为战国不像商周,国王与大臣没有任何亲缘关系,所以出现了很多公共性的神,需要公共性的神像。

还有知识生产上的原因,人们由生活中的直接经验进入间接的知识生产。这是一个知识大爆炸的时代,这些知识有的可以用文字呈现,但也有很多无法用文字呈现,这产生了对绘画的需求。

当然此时也出现了一些新的呈现政治和社会生活内容的图像,但不太有严格意义上意识形态的内容。更重要的是当时的宫殿突然变大了,战国之前的宫殿比较小,几百平方米、上千平方米的考古遗址发掘就属于比较大了,而且其公共空间主要用于宗族聚会。但战国开始有了朝廷的概念后,不论是文献记载还是考古发掘都显示此时统治阶级开始建造巨大的宫殿,宫殿墙壁就有了装饰的需求,但传统纹样由于重复性太强,并不适用于这种空间。

因为这是一个大变革的时代,种种事情都变得与此前完全不一样,需要一种新的象征系统、视觉手段来呈现。我觉得促使绘画发展的动力比较复杂,但有了这种种需求后,到汉代时意识形态的作用突然强劲起来,在意识形态强有力的驱动下,这种视觉传统又发生了变形。以前不论是趣味、宗教还是知识生产层面的原因,都不够系统、不够权力化,但汉代这种传统得到了严格意义上由官方制定、上下贯通的有效普及。这和以前的智力生活不一样,它是一种权力结构的系统性改变。

孝堂山祠-武梁祠派画像,何以成为两汉之交帝国艺术的遗影?

三联生活周刊:在探讨中国绘画传统确立的过程时,为何你会选择聚焦在鲁中南地区的祠墓画像上?汉画像在很多地区都有发现,但你却指出“孝堂山祠-武梁祠派画像乃两汉之交帝国艺术的遗影”?

缪哲:汉代其实并没有流传下多少真正的绘画。当我们谈汉代绘画时,其实就是些壁画,以及几张帛画。壁画主要集中在河南,此外山东、山西、辽宁和内蒙古也有一点,不过数量不多,保存情况也不好。帛画则来自像马王堆出土的零星几张。那么实际大量留存,并且可以帮助我们理解汉代绘画的其实是画像石。画像石不是绘画,而是一种绘画性的艺术形式。因为不论是采用减地平雕、阴线刻还是其他雕刻方式,画像石其实是在石头上把画稿给刻下来,虽然偶尔也有浮雕形式,但总体而言是一种绘画性的平面艺术。虽然它不能帮我们理解其笔墨技法,但可以理解形象之间的关系等,是一种理解汉代绘画的材料。

回到你这个问题,画像石集中出土于4个地区。第一个是山东到苏北、皖北一带,围绕济宁、徐州这片比较集中;第二个是河南以洛阳、南阳为中心的地区;第三个是四川盆地和重庆地区;第四个是陕北。为什么这些地区的视觉文化最发达?当时的中国虽然没有现在这么大,但也不小,然而画像石只集中出土在这么几个狭小的地区。河南比较好理解,从西汉起洛阳便是长安之外的第二大都会,特别发达。到了东汉,光武帝和他的功臣基本都是南阳人,这里权贵、亲贵集中。

四川的情况比较特殊。汉代工商业主要由国家经营,从冶铜、铸铁、纺织、漆器、铜器及其他各种金属器都由国家的“工官”系统控制,这些物品的设计出自朝廷,但生产散布在不同地方。当时有几个大的生产地区,一个是齐鲁,主要生产纺织品;还有一个是河南跟山西部分地区,主要生产一些漆器;但最大的皇家作坊是四川的广汉工官,生产大量漆器、蜀锦等。朝廷的设计不断送到这里,培养起了大批的工匠,也促进了当地视觉文化的发展。

陕北的画像石在这4个地区里最弱,出现时间比较晚,数量也不太多。有些人可能觉得这里靠近西汉首都长安所在地,也许会残留一些视觉文化。但是根据日本学者的研究,陕北的画像石应该与山东有直接的关联,是从山东传播过去的。因为汉代因为不许原籍做官,很多山东人在陕北地区做官。

那么,鲁中南的画像石为什么最为独特?首先它的年代比较早,和河南一样都是最早出现画像石的地区;其次它的内容比较丰富,有关于历史、伦常、人天关系等大量不同题材。这些主题都是其他地区没有的,像河南神怪题材比较多,四川表现日常生活的题材比较多,陕北也与四川类似。而鲁中南地区的画像石内容与汉代意识形态的内容很一致,这也是最早引起我关注的一个原因,它看起来极为不像平民的东西。比如历代帝王画像、对天神和地神的表现、对天人关系的表现,都是其他地区没有或者极少见的。这就很吸引我,为什么鲁中南地区的画像石会表现出这种独特性?所以我集中在山东一带,对它们可能的源头进行了考察。

山东有诸侯王,并且东汉的诸侯王与西汉还不一样。西汉的诸侯王经常与皇帝平起平坐,有自己的年号、货币、财政系统,所有官员也都由他自己任命。尽管从文帝开始一直到景帝都在削弱诸侯王,最后到武帝时实施“推恩令”变相削藩,但礼遇上他们还维持得像个小皇帝似的,所以陵墓建造和装饰上可能跟皇帝就比较接近。

鲁中南地区画像石的年代集中于东汉。与西汉不同,东汉诸侯王的分封十之七八都集中在了鲁中南及其附近。我书中重点谈到两个“大王”的影响:一个是光武的儿子,鲁王兼东海王刘强;另一个是光武的另一个儿子,刘强同父异母的兄弟刘苍。刘强原来是太子,后来虽然被废,但生、死都是天子礼遇。刘苍则是死后按照天子礼进行了埋葬。有清晰的记载,皇家专门派人来设计、建造了他们的陵寝。

这些设计师带着设计图样前来,监督设计稿的完成,但是工匠从哪来?文献记载就是从附近郡国征募的。因为理念上他们是按照天子来对待,皇陵的装饰就可能因此被传播到了这个地区。通过这种渠道,这些皇家艺术就渗下去,由宫廷来到了民间。当这些图像下渗时,也就是老百姓受他们的启发建造自己的祠庙时,不会认为这属于皇帝,只会认为这是诸侯王的。但当时应该也有些忌讳,像孝堂山祠-武梁祠派画像发现的地点,大多既不在刘强的封国鲁国,或刘苍受封的东平国,基本都是在其周围的山阳郡、泰山郡等地区。

三联生活周刊:你在书里特别强调了帝国艺术与皇家艺术、宫廷艺术的不同。关于这种不同,你认为涉及两个方面:一是帝国中心与边缘的呈现;二是所指涉艺术类型的国家性、公共性与意识形态性。这两点是如何在鲁中南地区的祠墓画像上得以呈现的呢?

缪哲:皇家艺术或者宫廷艺术是个比较大的概念,既有“国家”资助的艺术,也有皇家成员消费的艺术。后者如翡翠白菜,前者如呈现官方意识形态、呈现它的合法性的艺术,比如以乾隆为纪念其武功而下令制作的绘画、版画。前者是个人兴趣,不体现国家意志,后者则是体现国家意志的一个重大事件,作为纪念的这种艺术可以被称为“state art”,即一种国家艺术。

所谓帝国艺术是国家艺术的一种。帝国简单概括就是有一个中心和一些属地,不是一个单一国家,而由若干个政体合成,比如大英帝国、罗马帝国都是这样性质的政体。汉代也是如此。汉初虽有很多异姓诸侯王,但真正意义上的帝国应该是武帝之后获得的。假若用艺术来呈现这个帝国结构,那这就可以称为帝国艺术。汉代呈现这种帝国意识形态的艺术大约是从元帝开始的。文献记载,当时人们开始把打败费尔干纳大宛人的战争给画下来,这就开始具有帝国意识,呈现出这种帝国结构了。

具体到鲁中南画像石上,它的母本应该是一套“国家艺术”。比如它有国家最高神天和地,有跟天地关系比如祥瑞灾异的表现,也有定义国家合法性的正统的历史,还有定义君主义务的祭祀,这些都属于国家意识形态的呈现。那么表现帝国结构的两个主题就镶嵌在整个结构里:一个是灭胡,表现为汉兵跟胡兵作战,并把胡兵打败,俘虏很多人的战争场面;另一个与之相对,常作为二元主题出现的是胡人纳贡,胡人牵着骆驼,骑着大象,抱着大鸟来汉朝称臣纳贡。前者靠力量打败了胡人,后者靠文明吸引了胡人。西方帝国艺术其实往往表现了类似的主题。

帝国艺术的“下渗”

三联生活周刊:你也提到了“下渗”的问题。尽管武梁祠并非帝王寝陵,但你认为这背后仍然反映了一种帝国艺术形态,背后的原因就是“下渗”,使得这些帝国艺术进入了民间,其中起主要作用的则是工匠。在这样一种下渗过程中,图像的含义为何没有发生大的改变?

缪哲:我觉得具体的含义应该发生了比较大的改变,但它的主结构可能没有变。因为对于老百姓来说,虽然他们总是趋向认同国家,但这些图像与他们自己的生活其实关系不大,唯一的意义是采用一种新鲜、高级的东西来提升自己的地位,这是鲁中南平民采用这些图像的一个主要动因。

古代的图样因为没有留下来,我也不知道是什么样子,但应该是一个设计稿,然后根据所装饰墙面的不同去放大。因为它原来出现的空间假若是帝王陵寝,墙壁面积会很大。可是进入到其他空间时,可能不需要那么大,人们便会根据需要去选择设计稿中一些最主要、重要的组成。比如一幅战争图,有汉王、胡王作为指挥官或者首领,也有表现战争细节的其他场景,具体实施时保留哪些、不保留哪些,一定有特别大变化。其实后来他们经常乱删。

鲁中南的画像石,武梁祠和孝堂山祠的图案结构其完整性保留得比较好,往南走到比如滕州、徐州等地区,整个结构就越来越不完整。以灭胡图作为例子,孝堂山祠的灭胡图,左侧一个胡王正在听人汇报,右侧宫殿里坐了位汉王也有人向他来汇报,中间是一幅表现各种战争场面的场景,然后还有一个表现俘虏被砍头的行刑区,俘虏们的双手被绑在后背,被押解着去见汉王的情景。等到了滕州等地方,你发现里面只有几个人汉人与胡人在交战的场景,没有那些汉王、胡王、刽子手的情节。

三联生活周刊:然而,尽管工匠起到了巨大的作用,你却认为不能以个人主义的角度来理解这些祠墓画像艺术,而需要更加注重“集体性”的意识形态、文化制度的作用。这也是你与过往研究特别不一样的地方。为什么?

缪哲:下渗时工匠当然是主体,他把这东西提供给客户来选择。这是一个如何让大家来接受这套东西的内化过程。这个过程的机制到底是什么,其实我不知道。但可以看到,人们把那些对它有意义的主题给留下来,没有意义的给删去。比如孝堂山祠东壁的庖厨图,以及西壁与之相对的狩猎图,对于皇家意识形态是有意义的。因为皇家祭祀,君主必须亲猎,才能呈现出对祖宗的孝道。先狩猎,再庖厨,然后猎宴,有这么一套程式。到了民间后,很多祠堂都把狩猎图删了,只保留了庖厨图,并且都设在东壁,这是汉代厨房所在的位置。

这个过程中当然也有个人因素。但祠堂与丧葬一样,是一个社会行为,得要取得所在社会的认同。为什么非要在东壁设庖厨画面?这一定是当地的公共认知。个人当然可以有些想法,但空间不大。所以个人因素在这里面,我觉得不是那么重要,而且画像所呈现的一致性也不支持这种个人因素。

三联生活周刊:最后,书的标题是《从灵光殿到武梁祠》,但作为鲁王宫殿的灵光殿早已不复存在,你如何通过文献构建了这一过程?在通过语言性的文字重述视觉性的艺术史时,你觉得最难处理的问题是什么?

缪哲:这是个好问题,也是有人批评有人赞赏的焦点。我要谈论的其实是已经没有的东西,我觉得这有点像古音构拟。西方人认为印欧语系的共同祖先是原始印欧语,这是种倒推出来的假想语言。从19世纪开始,他们开始进行这种古音的构拟,通过比较语言学的方法重构了所有的发音和词汇等整个语言结构。汉语后来也是这样,利用已有的像《诗经》《左传》等材料拟构上古音的语言结构。

它就必然存在一个问题。古音构拟的每一个细节都可能不可靠,但是它的大结构应该没有什么问题。这本书其实大体也如此。我引用过美国一位研究前哥伦布时期玛雅艺术的艺术史家乔治·库伯勒(George Kubler)的一句话,他的意思也是类似。

所以当我在利用鲁中南的画像来复原已经消失的灵光殿,进而通过灵光殿来看待王莽到光武帝、明帝时代的整个图像内容时,我也不太相信每个细节是准的,但结构应该不差,因为它与汉代意识形态的结构能够彻底匹配起来。在这套结构下,首先里面应该有解释人间政权最终来源的呈现,在汉代是天地。然后应该有天人关系的呈现。同时还应有人间的呈现,这体现为定义本朝合法性的正统历史,此外还要有定义君主品德、君主义务的各种主题,比如通过祭祀、武力、文化来维持帝国。在这样一套完整的结构下,每个图像都有它自己的意义,但究竟哪个主题呈现哪个部分,需要联系具体情境。

因此,我的三部曲第一步解决的是节点问题,即从哪里开始绘画得以确立。然后从上推导它的萌芽发展,往下看它如何完成了基本的再现技术,这是我后面两本书要解决的问题。

文章作者

陈璐

发表文章76篇 获得0个推荐 粉丝217人

《三联生活周刊》主任记者

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里