马克龙中国行:“G零”时代的法国角色

作者:刘怡

2018-01-16·阅读时长17分钟

本文需付费阅读

文章共计8746个字,产生14条评论

如您已购买,请登录

不只是“推销员”

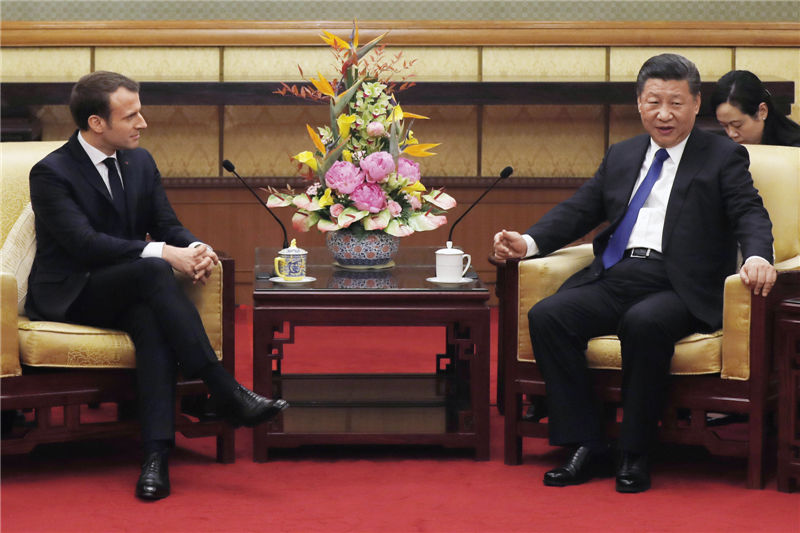

在2018年1月8日踏上访华之旅的前夜,埃马纽埃尔·马克龙(Emmanuel Macron)更希望国际舆论把他看作欧盟对华政策的首席发言人以及未来数十年内的可靠领导者,而不只是单纯的法国商品“推销员”。

的确,随同新任总统飞往西安和北京的近60位法国商界领袖,以及三天中国之行期间签订的50余项经贸协议,无不带有“利”字当先的底色。但和去年11月特朗普访华期间中美达成的价值2500亿美元的商业订单相比,马克龙的“得分”无疑相形见绌。1月9日,中法两国领导人在揭牌仪式上共同宣布:由中广核集团和法国电力公司(EDF)合资建设的台山核电站1号机组有望在近期开始加装核燃料,但该项目本身却是萨科齐时代的遗产。马克龙在1月10日做出的关于中国将“很快敲定”184架“空中客车”A320型客机订单的承诺,最终也未能正式兑现,仅仅敲定了关于增加天津“空客”总装线月产量的框架协议。作为对比,波音公司在去年11月一次性与中国航材集团公司签署了300架“波音”系列客机的采购协议,其中的260架B737型正是“空客”A320家族的直接竞争对手。唯一相对积极的信号是,中方呼应了法国在《巴黎气候变化协定》问题上提出的吁请,并在1月10日公布的联合声明中承诺:愿在相互信任、互惠互利原则基础上进一步提升紧密持久的中法全面战略伙伴关系水平,“推动实现更加开放、包容、平衡、互利共赢的经济全球化”。

对包括路透社和瑞士《新苏黎世报》在内的欧洲主流媒体提出的含蓄质疑,马克龙并不以为意。他在1月10日回答记者提问时表示:“与数字相比,我更看重后续的结果。”这种底气部分来自他兑现了对欧陆贸易保护主义集团的承诺——公开倡导将“互惠性”(Reciprocity)设定为中欧经贸合作的首要原则,呼吁中国进一步开放国内商品和投资市场,以解决中欧之间存在的巨额贸易逆差问题。马克龙表示:“不能因为害怕就减少市场的开放程度,中法两国应同时向对方开放市场。”作为回应,中方已经承诺将在半年内解除实行近17年之久的法国牛肉进口禁令,并进一步向法国猪肉和奶制品开放进口市场。相比中国对法国具有显著技术渴求的核电、航空、可再生能源等既有合作领域,农产品市场的开放无疑更合于法方乃至欧盟的内部政治需求。

在中方相当重视的“一带一路”倡议上,马克龙的口气也相当谨慎:尽管他公开赞成中欧双方展开合作、共同推进该倡议的实现,但同时依然重申了互惠性,强调“新道路不能是单向的”。在1月10日接受媒体采访时,马克龙甚至变相批评了希腊等南欧国家在引入中国资本方面过于随意——“在欧洲层面,我们必须确保统一立场”,“如果一些成员国(对中资)敞开大门,让购买基础设施变得十分容易,那么中国将不会尊重这样一个大陆。因此,当法国和欧盟捍卫自身的战略领域时,对整个欧洲其实都有好处,也有利于开展对话”。

进入21世纪以来,考虑到德国在欧盟内部毋庸置疑的经济霸主地位,作为“柏林—巴黎双核”另一翼的法国已经许久不曾提出事先未与德方通气的对外政策目标。在出访第二号非欧盟贸易伙伴时,公开影射对方在贸易和投资环境上没有兼顾互惠性原则,甚至借经济部长之口指责中国正在“抢夺法国和欧洲的最新科技”,更是其三位前任总统都不曾做出的激进姿态。显然,马克龙认为法国主动出头的时机已经到来:席卷全球政坛的平民主义和孤立主义浪潮,正在束缚住多个西方大国领导人指点江山的手脚。德国总理默克尔在2017年9月的大选中虽然如愿赢得第四个任期,但其所属的老牌中右翼政党联盟党的得票率出现大幅度滑落;由于左右两大党无法在税收政策和难民问题上达成一致,德国迄今仍未组成新内阁,更无暇就对外政策发声。英国“脱欧”第一阶段谈判的结果已经导致内阁陷入分裂,女首相特蕾莎·梅不得不在1月8日仓促改组政府,以投入情形更加微妙的第二阶段谈判。在美国,特朗普政府的“美国第一”口号正在导致贸易、移民和防务政策的深刻变化,美欧关系已处在过去27年来最微妙的阶段。而面临新一届总统大选考验的普京,则仍须为打破制裁而努力。机缘巧合之下,40岁的法国总统几乎成为唯一有能力为“西方”发声的重量级政治家。

诚如德法关系研究所副所长斯特凡·塞登多夫在今年年初所言:“马克龙正在重拾法国外交的传统角色。他认为法国应当活跃于全球,地球上任何地方发生的事情都涉及法国,法国必须参与其间。”但马克龙治下的法国无意采取特朗普式的单边主义路线,他会在抽象的“欧洲人”的名义下开展行动,以使自己的政策变得更有分量。无论是在巴黎与特朗普和普京觥筹交错,还是在索邦大学抛出欧盟改革的蓝图,乃至在2017年夏天推动利比亚冲突双方在法国举行和谈,都是这种进取路线的产物。而在63岁的默克尔政治生涯已经临近尾声之时,由这样一位形象颇受欢迎又秉持欧洲主义立场的改革家接过“柏林—巴黎双核”的话语权,对欧盟在下一个世代的稳定运行意义至关重大。而马克龙在此次中国之行中就全球气候变化、朝核问题、叙利亚局势以及反恐问题发表的看法,意义远远超出贸易层面,正合于他在去年9月索邦大学演讲中提出的“到2024年时,建成一个可与美国、中国相匹敌的强大欧洲”的远期目标。从这个角度看,他借着此次中国之行的机会,高调申明欧盟在双边贸易和投资问题上的底线,同样是受“令欧洲再次强大”这个总体目标的驱动。

文章作者

刘怡

发表文章196篇 获得6个推荐 粉丝2496人

身与名俱灭、江河万古流

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里