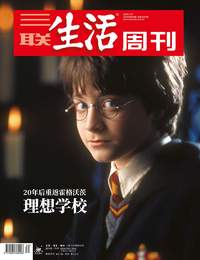

“哈利·波特”与哥特小说传统

作者:苗千

2020-07-22·阅读时长8分钟

本文需付费阅读

文章共计4226个字,产生33条评论

如您已购买,请登录

电影《道林·格雷的画像》剧照

“藤蔓植物,爬满了伯爵的坟墓,

古堡里一片荒芜,长满杂草的泥土,

不会骑扫把的胖女巫,用拉丁文念咒语啦啦呜,

她养的黑猫笑起来像哭,啦啦啦呜,用水晶球替人占卜……”

在周杰伦创作的歌曲《威廉古堡》中,开篇的这几句歌词看似只是简单的场景描述,罗列了一些元素,还没有开始讲述故事。但可以肯定,光是看这几句歌词,很多读者就已经感受到一种惊悚的气氛了。

由来已久的“哥特传统”

这种惊悚从何而来?这很可能是来源于读者此前的阅读经验。当一些如“坟墓”“古堡”“女巫”的元素出现时,那么接下来的故事很可能会变得惊悚恐怖,并且会有超自然的事件发生。这种堪称经典的场景设置来自于在西欧(主要是英国)流行和发展,已经流传了数百年的文学传统——哥特式传统(Gothic Tradition)。虽然这种文学传统看似格调不高,却始终没有断绝,而且随着时代在不断发展。风靡全球的“哈利·波特”,也可以算是一部做了一些转型的现代版哥特小说。

所谓“哥特小说”(Gothic Fiction),现在人们普遍认为是一种从18世纪开始流行的英文通俗小说流派。霍勒斯·沃波尔(Horace Walpole)创作的《奥托兰多城堡》(The Castle of Otranto)则被公认为是第一部哥特小说。在这部作品中,哥特传统一些鲜明的特点就都已经显现出来:故事主要发生在一座中世纪城堡中,气氛黑暗、恐怖,并且充满了厄运、幽灵、诅咒等超自然现象。

人们最初在创作哥特小说时大多是为了表达对中世纪的迷恋,同时也是想通过一种极端的环境来讲述一些极端的感情。这样的创作模式自然不会被那些有着高级文学审美的精英阶层所欣赏,却迅速在大众中风靡起来。虽然哥特小说不断地随着时代变换,但是其设定却保持着相对的稳定——充满不祥气息的建筑,古老的诅咒,过去与现在之间的碰撞,令人怜惜的女主角……这些要素足以让一代又一代的读者着迷。

电影《诺桑觉寺》剧照

哥特小说数百年来的流行,自然也对其他文学类型产生了巨大的影响。查尔斯·狄更斯在少年时就热衷于阅读哥特小说。在狄更斯的多部作品中都体现了哥特小说特有的情境。简·奥斯丁的名作《诺桑觉寺》(Northanger Abbey)是一部充满哥特式风格的讽刺作品,而奥斯卡·王尔德的长篇小说《道林·格雷的画像》(The Picture of Dorian Gray)也同样充满了哥特气息。

“哈利·波特”的作者J.K.罗琳承认,自己在创作这部风靡世界的系列作品时,受到了诸如《圣经》、英国神话故事,以及包括莎士比亚等诸多经典作家的影响。但读者们不难发现,这部儿童作品的基本架构,依然源于哥特小说。

这种主要面向少年读者的魔法故事难免会被严肃的评论家认为没有深度。专栏作家威廉·萨菲尔(William Safire)就曾经在《纽约时报》中写道,“哈利·波特”不是给成年人读的作品。文学评论家哈罗德·布鲁姆(Harold Bloom)也对其评价不高。这种认为“哈利·波特”没有深度,纯粹只追求阅读快感的批评,恰恰和当年哥特小说受到的批评大致一样。

几百年来哥特小说也在不断的演化之中,因此很难为其下一个明确的定义。比如说,因为时代的不同,就出现了“18世纪哥特”“维多利亚时期哥特”“现代哥特”“后现代哥特”等各种分类,而其中不变的是对自然定律、道德准则、社会阶层和禁忌的冒犯,这其中最常见的桥段就是特意造就出古代与现代社会的冲突。在“哈利·波特”中,魔法世界和与之并存的麻瓜世界之间正是充满了这样的冲突。

时刻具有威胁性、恐怖气氛也是哥特式小说的特征之一。因为作者通常把场景设置在某种陈旧的环境中,城堡、墓地、废墟、恐怖的森林都经常出现,这些设置让读者们觉得充满了未知和威胁。在“哈利·波特”故事中,这些元素可谓应有尽有。

在凯蒂·鲁斯顿(Katie Ruston)的论文《哈利·波特与哥特式风格》(Harry Potter and the Gothic Genre)中,她认为虽然人们对于哥特风格的定义有所不同,但是考虑到作者罗琳对于哥特主题和各种元素的运用,例如其中的超自然现象、女性角色、阶级因素等等,“哈利·波特”可以说是一部典型的哥特风格小说。

文章作者

苗千

发表文章326篇 获得13个推荐 粉丝3626人

喵

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里