93 明代诗文(上)| 归有光睹树思何人?

作者:侯会

2020-07-22·阅读时长6分钟

三联中读的朋友们,大家好,我是首都师范大学文学院的侯会。这一讲,我们集中说说明代的诗文。

三联中读的朋友们,大家好,我是首都师范大学文学院的侯会。这一讲,我们集中说说明代的诗文。

前面说过,明初的文坛相对寂寞,几位有名的文学家,都是由元入明的人。就说说号称“开国文臣之首”的宋濂(1310-1381)吧。宋濂字景濂,年轻时家里很穷,买不起书,只好借了人家的书,抄写一遍,再跑着送回去,生怕送晚了人家不高兴。他还四处求师问道,后来终于成了大学者。

宋濂像

他在《送东阳马生序》一文中,回忆自己早年求学的经历。其中一段说到,同窗中有许多阔公子,锦衣玉佩、光彩照人;自己却穿着破麻布袍子,厕身其间,却是泰然自若,一点儿不觉着自己寒酸:“以中有足乐者,不知口体之奉不如人也。”——因为我心中自有乐事,不觉得吃的穿的不如人家。他所说的乐事,指的求学问道之乐!

宋濂一直做到翰林学士,明朝开国许多典章制度都是他一手创制的。他还主持编纂《元史》,并亲自撰写了好几篇人物传记,如《王冕传》等,都写得十分生动。

宋濂墨迹

明初另一位有影响的文学家是刘基(1311-1375)。刘基字伯温,他在元代中过进士,元末参加了反元斗争,后来成了明代的开国功臣。明朝采用八股取士的科举政策,便是听从他的建议。民间还流传着刘伯温修建北京“八臂哪吒城”的故事,把他说成是能掐会算的神仙,显然都是附会之谈。不过也说明百姓对他的爱戴。

刘基确实关心百姓的疾苦。他有一篇散文《卖柑者言》,说有个卖柑老人,常把“金玉其外、败絮其中”的柑橘卖给人家。作者去责问他,他反说出一大篇道理来:那些外表上威风凛凛、仪表堂堂的大官僚们,难道真的有治理国家的本领吗?你只看到我在搞欺骗,干吗不去看看他们!刘基这篇文章写于元末,很明显,是借着卖柑老人之口,指责元代的腐朽官僚呢! ——通过寓言说道理,也成为刘基散文的一大特色。

刘基像

高启(1336-1374)是明初最有才气的诗人,他的那首《登金陵雨花台望大江》,气势奔放。诗开篇便道:“大江来从万山中,山势尽与江流东。钟山如龙独西上,欲破巨浪乘长风!……”这诗句气势够大,把金陵城“龙盘虎踞”的地势环境写活啦!

以下诗人回顾金陵六朝为都、群雄割据的历史,归结说:“我今幸逢圣人起南国,祸乱初平事休息。从今四海永为家,不用长江限南北!”(圣人:这里指明朝开国皇帝朱元璋。)——尽管高启后来受到迫害,最终死在朱元璋的屠刀下;但此刻他面对四海一家的局面,那欢欣鼓舞之情,却是发自内心的!

平庸的“三杨”与耿介的于谦

明初诗坛还有三位姓杨的台阁高官,杨士奇(1366-1444)、杨荣(1371—1440)和杨溥(1372—1446)。他们的诗歌,内容总脱不开歌功颂德、粉饰太平。四平八稳的,却没什么真情实感。人们把这种诗体称为“台阁体”,在当时影响不小。

不过也有不受台阁体影响的诗人,于谦就是一位。于谦(1398-1457)是挽救了明王朝的英雄。正统年间,蒙古瓦剌部落的军队在土木堡大败明军,还俘虏了英宗皇帝,一直打到北京城下。于谦是兵部尚书,他一面拥立新君、稳定民心,一面抵抗敌人,终于使局势转危为安。

可后来英宗被瓦剌放回,并发动政变重新当上皇帝,于谦这下遭了殃。他因背叛英宗、另立景泰皇帝,被砍了头。但老百姓心里明白:于谦这全是为了国家和民众啊!

于谦一生光明磊落,有一首《石灰吟》可以表明他的心迹:

千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间。

石灰石出在深山,采出后经过烧炼,便成了洁白的石灰。于谦这是拿石灰比喻自己的节操呢!

七子:文必秦汉,诗必盛唐

15、16世纪,正值明代正德、嘉靖年间,文坛上出现两个文学流派,由于两派前后衔接,有着类似的文学主张,又都由七人组成,因称“前七子”和“后七子”。

前七子的领袖人物是李梦阳(1473-1530)与何景明(1483-1521),成员还有徐祯卿(1479-1511)、边贡(1476-1532)、康海(1475-1540)等。后七子的领袖人物是李攀龙(1514-1570)和王世贞(1526-1590 ),成员还有谢榛(1495-1575)、宗臣(1525-1560)、梁有誉(1521-1556)等。

前七子有个响亮的口号:“文必秦汉,诗必盛唐。”意思是说:散文秦汉的最好,诗歌盛唐的最妙,这以后的书,看也不要看!

看得出来,这一派的主张是复古,他们写文作诗,只是一味地模仿古人。他们还理论呢,说是写字不是讲究临摹古帖,而且临得越像越好吗?写文章也是这个理儿。

明人书何景明诗

在他们的鼓动下,文人们盲目尊古,对古人的诗文生吞活剥,不但学人家的词汇,还学人家的句法和思想感情。有人干脆剽窃、抄袭。这样的东西当然是不高明的。

不过话说回来,前后七子也并非一无是处。他们掀起声势浩大的复古运动,彻底摧垮了台阁体的一统天下,好像在一潭死水里投了一块石头,让这沉寂百年的死水起了波澜。

此外,前后七子在政治上都是些正直的人。在朝为官时,敢于跟残暴贪婪的贵族、权臣和太监们较量。李梦阳还因此两度下狱,何景明也因反对大太监刘瑾而被罢官。王世贞呢,他跟严嵩父子是死对头。

王世贞墨迹

后七子中有一位宗臣,他的散文写得极好,有一篇《报刘一丈书》,专门讽刺那些攀高枝儿、往上爬的人,写他们为了拜见权贵,对人家的看门人“甘言媚词作妇人状”,又在人家马棚里忍着饥饿寒暑,等待权贵接见,见了权贵,又是作揖又是叩拜,献上金银,阿谀奉承,丑态百出!宗臣自己呢?只在过年过节时,才礼节性地给权贵递送一张名片。偶然从他家门前过,也是掩耳闭眼,打着马猛跑过去,像是有人追赶似的……

宗臣自己是个有骨气的人。谏官杨继盛上书弹劾严嵩,被严嵩杀害。宗臣公然表示对他同情,解下袍子遮盖他的尸体,还作文哭祭他。人们都说“文如其人”,宗臣的文和人,就都带着凛然正气。

重亲情的归有光

就在前后七子垄断文坛的同时,有个“唐宋派”也挺活跃。这一派的代表人物是王慎中、唐顺之、茅坤和归有光。

王慎中、唐顺之都主张向唐宋古文家学习写作,“唐宋派”的名称,也是这么来的。茅坤(1512-1601)还编选了一部《唐宋八大家文钞》,给人们当范文。——我们都知道,“唐宋八大家”是指韩愈、柳宗元、欧阳修、三苏、王安石、曾巩这八位古文大家。而“八大家”的人选,就是茅坤定的。这部文选一出来,风行海内,连乡下孩子都知道有个“茅鹿门”。

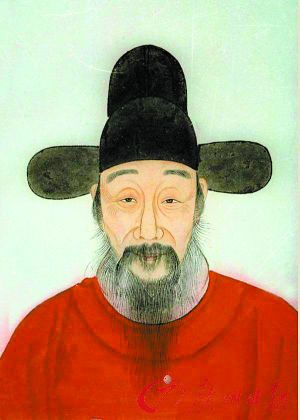

唐宋派的主将是归有光(1507-1571),他年纪轻轻就中了举,可先后八次进京,都没能考中进士。他便在嘉定安亭江上边读书边讲学,跟他学习的弟子有好几百人,大家都尊称他“震川先生”。后来他到底中了进士,可那时已是年届六十的白发老翁了。

归有光像

归有光写文章喜欢用平和的语调讲说身边的琐事,文从字顺,亲切感人。例如那篇《项脊轩志》就是典范。项脊轩是归有光家的一间小阁子,一丈见方,只能容下一个人。归有光自幼常在里面读书。他在介绍这间不起眼儿的小书房时,连带回忆起往事。写家中的老保姆,写自己的母亲和祖母。虽然对每位亲人的描述只是那么一两句话、几个动作,却让人体会出作者对他们的深沉的爱,读了几乎让人跟作者一同落下泪来。

这篇文章是归有光十八岁时所写。十几年后,他又给文章补了个尾巴,述说已故妻子与项脊轩的因缘。最后几句是:“庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如盖矣。”睹树思人,悲从中来,无限感慨,都蕴含在这看似平淡的描写里。

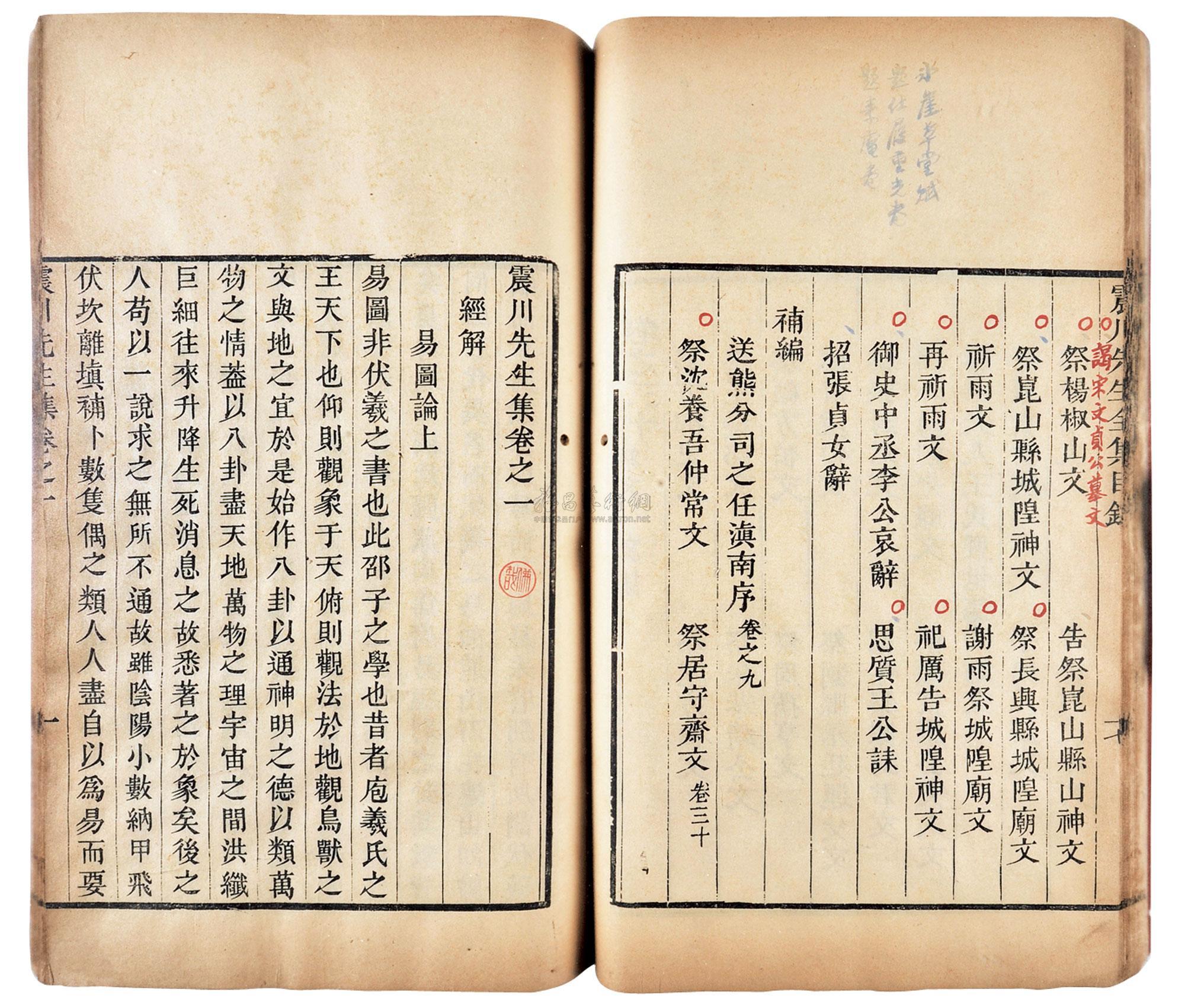

《震川先生集》书影

好,明代的诗文,我们先谈到这儿,下一节我们继续这个话题。

欢迎分享下方海报

邀请更多父母与孩子一起

聆听中国文学经典100讲

文章作者

侯会

发表文章287篇 获得11个推荐 粉丝1835人

首都师范大学文学院教授

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里