95 《聊斋志异》(上)| 蒲松龄怎样收集鬼狐故事?

作者:侯会

2020-07-22·阅读时长5分钟

三联中读的朋友们,大家好,我是首都师范大学文学院的侯会。从这一讲开始,我们用十几节课的时间,介绍清代文学。

三联中读的朋友们,大家好,我是首都师范大学文学院的侯会。从这一讲开始,我们用十几节课的时间,介绍清代文学。

清代国运,盛衰相因

明朝末年,自然灾害频仍,王朝统治力遭到削弱。世代居于关外的满洲族乘机崛起,对明王朝构成严重威胁。明朝统治者不知体恤民情,仍旧加紧盘剥,结果民心大失。李自成率领农民军攻破北京城,崇祯皇帝从皇宫后们跑出,在煤山脚下的一棵歪脖树上上了吊,“大明朝”就这么完了。煤山又叫景山,如今辟为公园,那棵树还在,不过已经是后人栽的了。

满洲人乘虚而入,在明朝降将吴三桂的引导下杀进山海关。清王朝由此建立。

立国之初,满族统治者对反抗的人毫不留情——满族男子都要剃光前额、在脑后梳一条长辫子,当权者要求各民族的男子也都这么打扮。就因这头发之争,不少人掉了脑袋。

在思想文化上,当权者屡兴文字狱。有位考官用《诗经》中“维民所止”一句当考题,惹得雍正皇帝大怒,硬说人家要杀他的头——“维”“止”两字,不正是“雍正”二字去掉“脑瓜”吗?结果,这位考官的脑瓜差点搬了家。

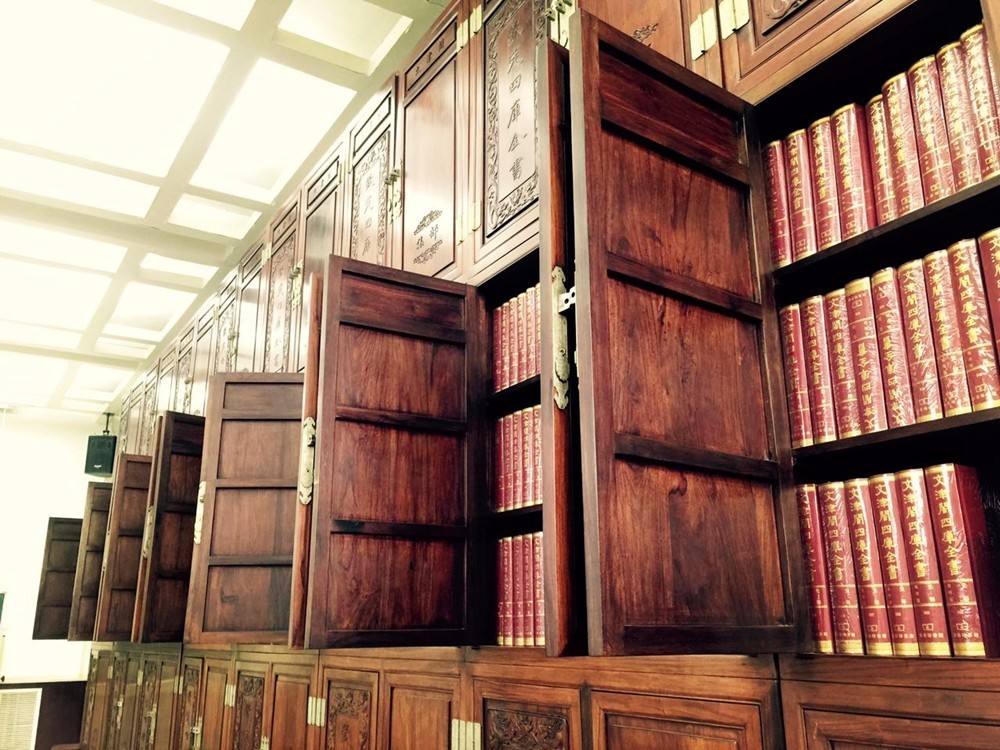

乾隆时,还由皇家召集众多学者编纂了卷帙浩繁的《四库全书》。整理文献典籍本来是好事,可在编书过程中,御用文人把一切不利于清朝统治的文献改的改、烧的烧,好事变成了坏事! 不过少数人统治多数人,毕竟不是件容易事。为了调和民族矛盾,清初统治者也做了不少努力。他们鼓励百姓开荒种田,又相应减轻赋税,这不但刺激了农业的恢复发展,也推动了手工业和商业。康熙、雍正、乾隆的百多年里,经济繁荣、人口猛增,历史上号称“康乾盛世”。

卷帙浩繁的《四库全书》

可是繁荣的表象底下,却隐藏着深刻的社会危机。等盛世一过,清朝统治便一天不如一天。待到19世纪西方列强的炮舰来打中国时,清朝早已从骨子里完上来啦!

清代的文坛与明代文坛相似,小说和戏曲的成就最高,著名的章回小说有吴敬梓的《儒林外史》、曹雪芹的《红楼梦》等,文言短篇小说则以蒲松龄的《聊斋志异》最著名。

他在十字路口干什么

清代文坛有个特点:各种文学样式都有人尝试,都取得了可观成就。就说文言小说吧,在唐传奇之后的七八百年间,有些星光黯淡。到了清初,却再度掀起高潮。有位私塾先生专攻文言小说,他的作品无论在思想上艺术上,都不输唐人传奇。

这里说的是蒲松龄(1640-1715),字留仙,别号柳泉居士,人称“聊斋先生”。有人说他是蒙古族,也有人说是色目人。蒲家本是个大家族,世代读书。可是明末清初的战乱,使他家败落下来。蒲松龄的爹爹为了养家,不得不放下孔圣人的诗书,做起买卖来。

蒲松龄像

蒲松龄自幼是个又聪明又用功的孩子。他订了一个本子,每天早上在上面标明日子。这一天里,无论是作一篇文,还是习一篇字,都要记在日子下面。如果这天什么都没做,自己便惭愧得头上冒汗。

十九岁时,他应童子试,一连在县、府、道得了三个第一名,受到学官的赞赏。看那样子,将来拿个举人、中个进士,应当不成问题了。可谁承想,在后来的考试中,他却屡试不中,直到七十一岁那年,才熬上个岁贡生。

蒲松龄成家后,为了糊口,离家外出当塾师。长期设馆的这家人姓毕,是个官宦人家,家中藏书丰富。蒲松龄借此读了不少书,经史、文学、农桑、医药,他全都感兴趣。

大概由于蒲松龄的满腹才学没处倾倒,一肚皮牢骚没地方打发吧,他开始写起小说来。在他四十岁时,一部用文言写成的短篇小说集——《聊斋志异》已经初步完成。可他还是不断增补和润色,直到晚年,才算最后定稿。可以说,这部小说集凝聚了作者一生的心血。

有个传说:蒲松龄为了写好《聊斋》,每天一大早便到十字路口热闹去处摆上个茶摊,请过往行人喝茶、抽淡巴菇,也就是旱烟,烟是外来的,英语中称特巴沟。喝了茶,抽了烟,代价是讲个鬼狐故事。靠这个办法,蒲松龄搜集了大量民间传说。朋友们知道他这个爱好,一旦听到有意思的故事,也都写信向他复述。

当然,写进《聊斋》的传说,全都经过了作者的精心选择和加工。而更多的故事材料,是蒲松龄自己从现实生活中观察、搜集,独立创作的。

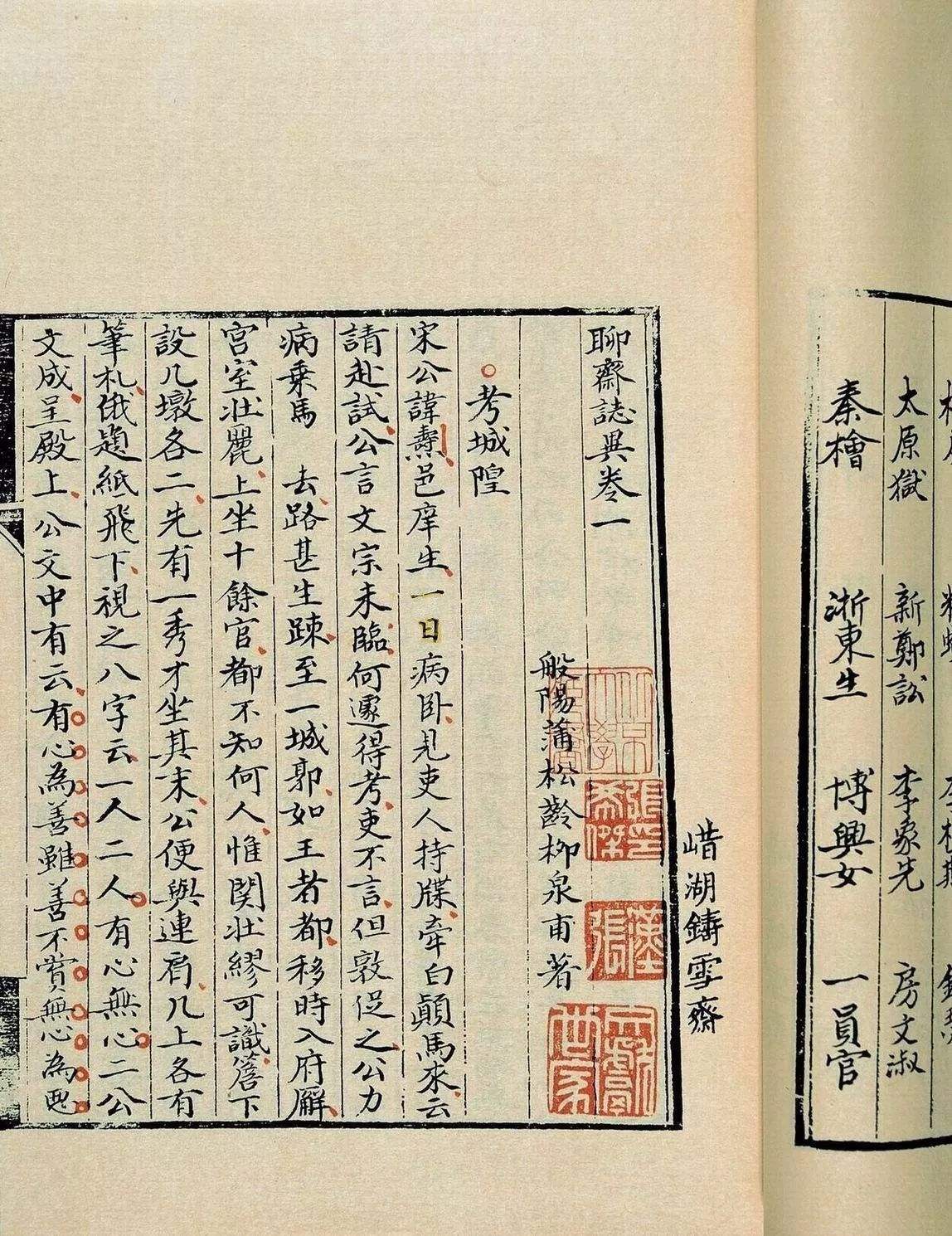

《聊斋》的手抄本在作者活着时已在民间流传。后来又有多种刊印本出现,所收篇目多少不一。最多的一种,共收录494篇,要算是各种版本中最完备的了。

《铸雪斋钞本聊斋志异》书影

辣笔讽科举,盲僧诮考官

蒲松龄在山东淄博的故居,已辟纪念馆,他的书房就叫聊斋,墙上挂着一副对联:“写鬼写妖,高人一等;刺贪刺虐,入骨三分。”这副对联,准确概括了《聊斋》的主旨。

《聊斋》是一部讽刺意味很强的书。书中对当时社会的种种弊端做了尖刻的讥讽:贪虐的官吏,横行霸道的豪强,戕害读书人的科举制度,摧残人性的封建礼教,都是作者讽刺和抨击的对象。——“刺贪刺虐,入骨三分”,一点不错。

《聊斋》的故事,大都是借神话的形式写出来的。譬如,人可以变成老虎替兄报仇;小孩子的魂儿附在蟋蟀身上,蟋蟀便所向无敌;人跟鬼魂可以结为夫妇;花妖与狐女,也都像人一样可亲可爱。——“写鬼写妖,高人一等”,指的正是这些。

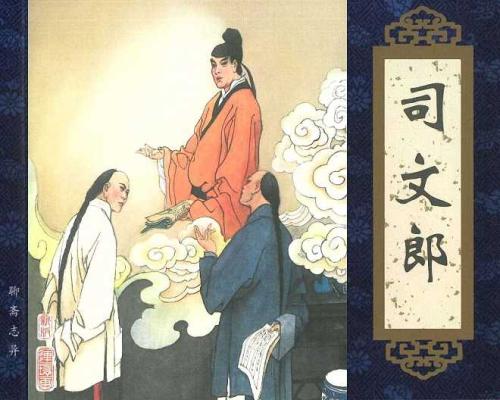

在抨击科举制的那些篇章里,《司文郎》很有代表性。一个生前怀才不遇、死后还念念不忘科考的鬼魂宋生,跟一位叫王平子的读书人交朋友,一心要帮对方考中进士,因为鬼魂宋生一辈子也没考中,他想在朋友身上实现自己的宿愿。

可王平子还是名落孙山;倒是一位目空一切、品学低劣的余杭生中了举。什么缘故呢?原来那些考官本身都是些不通文墨的家伙,他们又怎能懂得文章的好坏?

故事里有个瞽僧,也就是瞎和尚,专会品评文章。他品评的方法很独特,是把文章用火点着,拿鼻子去闻。那位狂妄自大的余杭生开头还不信,他点着一篇名家文字;和尚吸一吸鼻子说:妙哉,这味道很受用。余杭生又拿自己的文章点着,和尚咳了几声说:别再烧了,我要作呕了!

考试完毕,余杭生榜上有名,不免得意洋洋。瞎和尚却说:我能闻出是哪位试官取了你。余杭生搜集了八九位试官的文章,一一点燃。烧到其中一篇时,瞎和尚猛地转身,“向壁大呕,下气如雷!”——这文章,正是取中余杭生的考官(“房师”)所作。瞎和尚感叹说:我虽然眼睛瞎了,鼻子还不“瞎”。至于那些考官,“并鼻盲矣”(连鼻子也“瞎”了)!

《司文郎》小人书封面

还有一篇《于去恶》,主题也是抨击科举制的。于去恶跟前面这位宋生差不多,也是个科场失意的鬼魂。跟宋生不同的是,于去恶死后仍热衷于阴间的科举考试。可是阴间跟阳间又有什么区别?尽管文章数一数二,他依然名落孙山。幸而张飞来阴曹巡视,看上于去恶的文章,推荐他当了“交南巡海使”,于去恶这才有了出头之日。

然而你不觉得可笑吗?一位鲁莽暴躁的武夫,倒成了最懂文章的人,这不是莫大的讽刺吗?据说张飞每隔三十年到阴曹巡视一次,每隔三十五年到阳间巡视一次。蒲松龄因而叹息道:唉,三十五年来一回,太迟慢啦!——蒲松龄一生深受科举之害,他一定盼着张飞能早一天巡视阳间,铲除不平呢!

好,《聊斋志异》我们先聊到这儿,下一节,我们接着聊。朋友们,再见。

欢迎分享下方海报

邀请更多父母与孩子一起

聆听中国文学经典100讲

文章作者

侯会

发表文章287篇 获得11个推荐 粉丝1835人

首都师范大学文学院教授

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里