汉服小江湖

作者:卡生

2020-08-19·阅读时长13分钟

本文需付费阅读

文章共计6764个字,产生7条评论

如您已购买,请登录

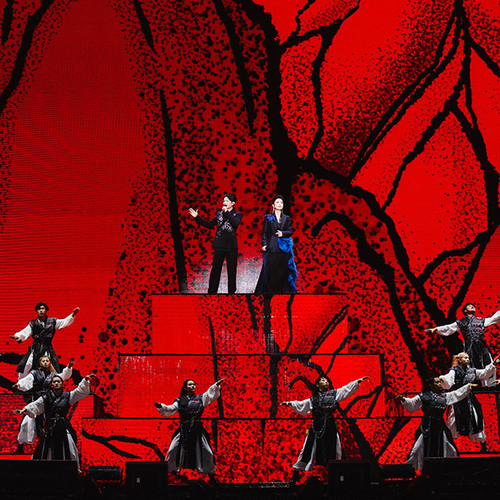

北京西四环的户外射箭是孙宇翔每周日的必修活动。炎热的下午,队员们陆陆续续到来,并穿着不同朝代的汉服。恍惚之间,感觉到一种穿越

摄影/宝丁

汉服圈在哪里?

7月的北京夏日午后,户外温度达到35摄氏度,站在户外晒两分钟就感觉头晕目眩。我和孙宇翔相约去参加他们在西四环户外公园的射箭活动。射箭活动每周日雷打不动地举行。孙宇翔作为组织者,2012年因为要给射箭队设计队服,开始接触汉服。从接触汉服到深入考据的十多年来,他编撰过《你不知道的锦衣卫》一书,描写了明代赐服纹章制度的演变过程。他参与了明制男装品牌“控弦司”纹样的考据和部分设计,以及汉服圈的“西塘汉服文化周”策划,可以说,他是一名不折不扣的汉服通。

射箭场上,孙宇翔束起发髻,穿了一身金色曳撒袍,腰间穿着革带。下午两点过后,场地上射箭队的队员陆陆续续赶来,其中一多半都是汉服打扮,至于他们穿的是哪个朝代的服装,以及形制是否规范等问题,我一概不懂。应孙宇翔邀请而来的有一位是北京服装学院中国传统服饰研究的博士生刘畅,刘畅介绍起我国的传统服饰时说:“在西周姬昌所书的《周易》有言道:‘黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治,盖取诸乾坤。’自上古时期以来,服饰就作为礼制的物化尺度以教天下,往后历朝历代的服饰文化都是华夏文明的组成部分。”所谓汉服,并不是汉朝的服装,而是汉民族的传统服饰。“作为学者,你觉得你和汉服圈的关系是怎样的?”刘畅说:“我并不是汉服圈中的一分子,但我能在他们的生活方式中看到我研究的传统服饰的影子,我觉得他们就是行走的活化石。”

孙宇翔帮我回顾了一下汉服发展的第一个标志性事件。2003年,河南一名叫王乐天的电工穿着自己缝制的汉服出现在街头,这被汉服圈公认为是汉服首开先河的第一人。孙宇翔说:“事实上,这位王姓电工当时开了一家卖汉服的淘宝店,多半也是为了给服装做广告想出来的招。”他记得,这个把汉服穿上街的人后来上了媒体头条,多半是猎奇和不解的标题。谁也没有料到,多年之后,汉服成为了年轻人追逐的生活方式,出圈之势,已经不再局限于一个小众亚文化的领域。

孙宇翔,曾经编写过《你不知道的锦衣卫》一书,参与过明制男装品牌“控弦司”的部分设计,是一位研究传统服饰纹样的“汉服通”

到底汉服圈在哪里,他们到底是怎样的一个团体?当我把这个问题抛给孙宇翔的时候,他说,虽然身边都是喜爱汉服的年轻人,但实际一开始他们并不愿意承认自己身处汉服圈。他认为,“汉服圈的提法很狭隘,只不过我们做的事情大多是汉服的事情”。早些年,汉服圈的核心人物多为具有专业素养的人,他们试图通过严谨的考据还原汉服“本来的样子”,汉服的朝代、样式研究成为了一门独特的学问。他更倾向于认为,他们在做的是文化复原以及礼仪规范的事情。

随着越来越多的年轻人加入,汉服产业链的不断壮大发展,汉服圈内的乱象这些年大有愈演愈烈的趋势。口诛笔伐的“战争”大多发生在网络上,汉服贴吧、微信群、B站、抖音、知乎成为了他们的主战场。“在汉服圈,有着比较明确的门派和鄙视链。”我听得一头雾水,像一头扎进了水特别深的江湖之中。孙宇翔继续解释,汉服圈的主流门派分为考据派和仙侠派。对一套汉服来说,圈内人最看重的就是“形制”,在历史典籍、出土文物中是否真实存在过的款式成为了两大门派之争的焦点。

前者认为,如果一套汉服形制不正确只能称为具有汉服元素或者中国风。后者认为古代的服装过于繁重,穿着麻烦,如果不进行改良,跟不上现代社会的节奏,所以很多的汉服商家会以壁画和陶俑等艺术作品为基础,发挥想象力设计改造,也有一些款式的火爆来自于当下热播的电视剧,但这类没有考证依据的“汉服”往往会在汉服圈被人“喷”得一无是处。比如早些年播放《美人心计》时,那款极度修身的曲裾在爆红之后,立刻就被汉服圈的人抵制、群嘲,很快就成了无人问津的产品。

文章作者

卡生

发表文章99篇 获得5个推荐 粉丝433人

《三联生活周刊》主任记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里