金沙遗址,继起的新中心

作者:艾江涛

2020-09-24·阅读时长18分钟

本文需付费阅读

文章共计9183个字,产生222条评论

如您已购买,请登录2021年3月底,考古工作者在三星堆遗址新发现6个“祭祀坑”,现已出土金面具残片、巨青铜面具、青铜神树、象牙等重要文物500余件。

其中5号坑出土的金面具残片最为瞩目,这半张面具宽约23厘米,高约28厘米,含金量为85%左右,银含量在13%到14%左右。根据半张面具推测,这件黄金面具的完整重量应该超过500克。从面具的造型来看,不仅与之前三星堆1、2号坑出土的青铜面具有所关联,更与金沙遗址出土的黄金面具极为相似。

除了之前金沙遗址出土的小铜立人像和金冠带,此次三星堆遗址出土的金面具残片,再次为三星堆与金沙之间的递承关系提供了新的线索与依据。

长期研究三星堆遗址的北京大学考古文博学院学术委员会主任孙华发现,金沙遗址与三星堆遗址出土的许多器物有相似之处,而后者器形更大。

这也意味着,金沙人和三星堆人仍共享着一套神权价值符号和信仰体系。但同时,金沙遗址中外形宏大庄严的青铜器物的消逝或许说明,相较于三星堆,金沙的世俗政治权力在不断增强,而宗教影响很可能在降低。

伴随三星堆遗址新的考古发掘,从三星堆到金沙,那些关于古蜀文明的谜团或许能得到更多揭示,带给人们更多新的认识。

(本刊在去年9月做了一期三星堆封面。以下这篇报道是该组封面中关于金沙遗址的一篇,写于2020年9月三星堆“祭祀区”重新启动发掘之际。)

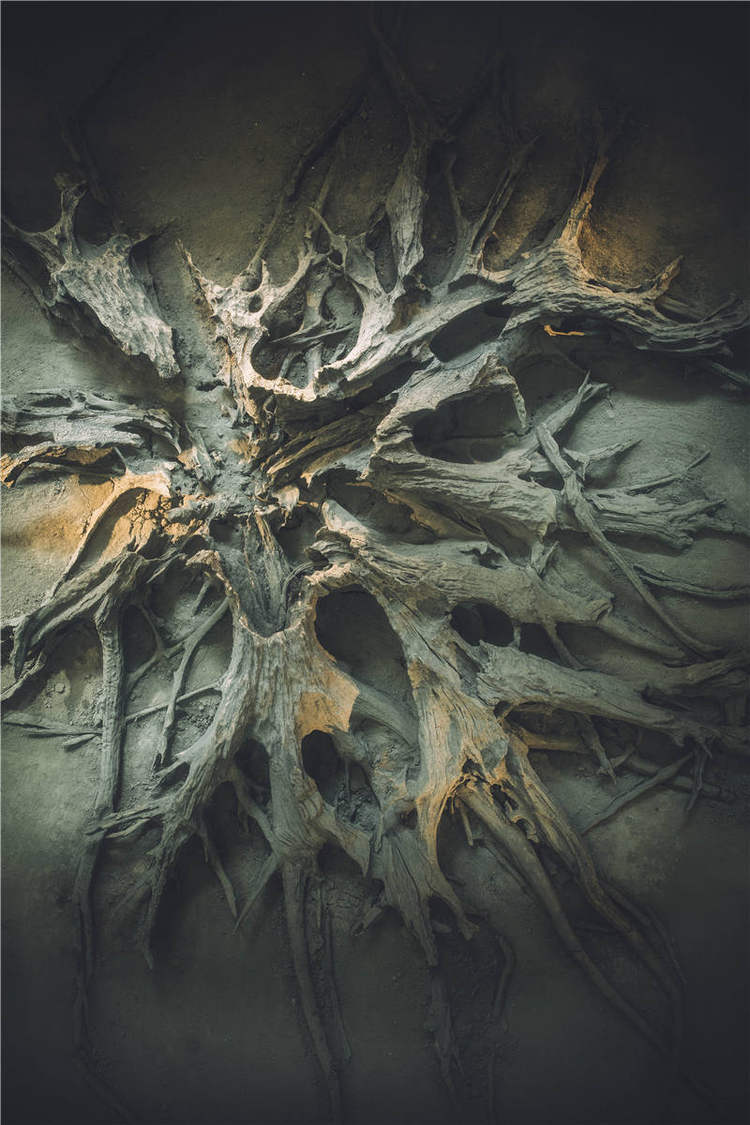

金沙遗址祭祀区位于金沙村一个叫乌木沱的地方,这里曾是摸底河古河道的大拐弯处,由于水流回旋,沉降淤积了很多木头

金沙遗址,继起的新中心

金沙遗址发现近20年来,人们一直将其视为十二桥文化的一个中心聚落,同时也是三星堆衰落之后,在成都平原兴起的一个具有都邑性质的中心聚落。不过,随着研究的深入,越来越多的学者更倾向于将金沙遗址视为一个宗教中心,而非都邑中心。9月6日开启的三星堆遗址新的考古发掘,或将促进人们对三星堆与金沙关系的深入理解。

摄影/蔡小川

建筑工地上的新发现

虽然快20年过去了,金沙遗址博物馆馆长,也是金沙遗址主要发掘成员朱章义,仍对当年遗址的发现情景记忆犹新。

2001年2月8日,元宵节过后第二天,成都市文物考古研究所的职工都被拉到绵阳开考古规划会。晚上会议开到一半,副所长蒋成接到一个电话,说成都西郊的一个建筑工地发现了象牙和石器等文物。所长王毅当时便派副所长江章华、朱章义和张擎三人,连夜回去处理这一突发事件。

文物发现现场位于成都市西二环与西三环之间的青羊区苏坡乡金沙村。这一城乡接合部的小村子,当时正好在建设中的大型居民小区“蜀风花园城”规划区内。到现场前,朱章义他们第二天一早已在市文物处看到了最先出土的5件石璧和1件石蛇、1件石跪坐人像。现场看到的景象依然让人震撼。

“那天大雾弥漫,那地方道路也没修通,找了半天才找到。在挖掘机挖出的非常深的两条沟里面,看到最多的还是象牙。象牙太多了,地上白花花的都是。我们下到沟里面,很多地方还能看到露出的象牙,有一个地方露出石璧、石虎之类,另外还发现了少量玉璧、玉璋、玉戈的残片。被挖坏的玉器薄薄一片,和瓷砖没什么分别,当时真有村民指着玉器残片问我们:瓷砖你们要不要?”朱章义向我们回忆道。看到玉器,他们马上意识到这里的重要性,因为在当时,整个成都平原只有广汉三星堆那里出土过玉器,大家很自然地将二者联系在了一起。“但是那个地方到底什么性质,当时确实没有认识到。我们最早认为是墓葬,所以出土文物的最初编号还是M开头,代表墓葬,不是一开始就作为祭祀遗址,后来才改为编号L,表示礼仪用器。”

金沙遗址中一棵3000年前的榕树树根,可以推测,当时这一地区树木参天、植被茂盛

接下来,考古工作队的重要任务就是清理机挖散土中的文物,同时成立专案组追缴已经流散出去的文物。如今已担任成都市文广新局“非遗”处处长的张擎,在当年的考古日记中写道:“从机挖散土中清理文物的工作一直持续到4月27日,清理出文物达1300余件,至5月16日,专案组追回文物111件。”如今在金沙遗址博物馆第四展厅展出的珍贵文物,诸如太阳神鸟、金冠带、小的金面具、十节玉琮、小铜立人、石虎,都清理自机挖散土。其中,在同一条雨水管道沟夯土中发现的太阳神鸟、金冠带,出土经历堪称神奇。“当时管道沟已经挖好,管道已经埋好,并且已经人工夯筑过。”用张擎的话说,这两件文物在这样的情况下还能完整出土,至少要躲过几劫:挖掘机挖土时不被挖坏;在沟边的土中堆放几个月不被发现;人工回填夯筑时不被发现和损坏。

“机挖出土的文物,清理以后一共1400多件,我们现在说金沙遗址博物馆的6000多件文物,机挖出土的差不多占了四分之一。”朱章义回忆。

与其他考古发掘相比,金沙遗址大量珍贵文物在建设施工初期便被挖出,既是遗憾,也是幸运。遗憾在于,由于未经严格考古发掘程序出土,无法弄清准确的地层关系,为后续研究带来困扰;幸运的是,正是由于大批珍贵文物的发现,为遗址区接下来的大规模发掘与保护提供了便利。

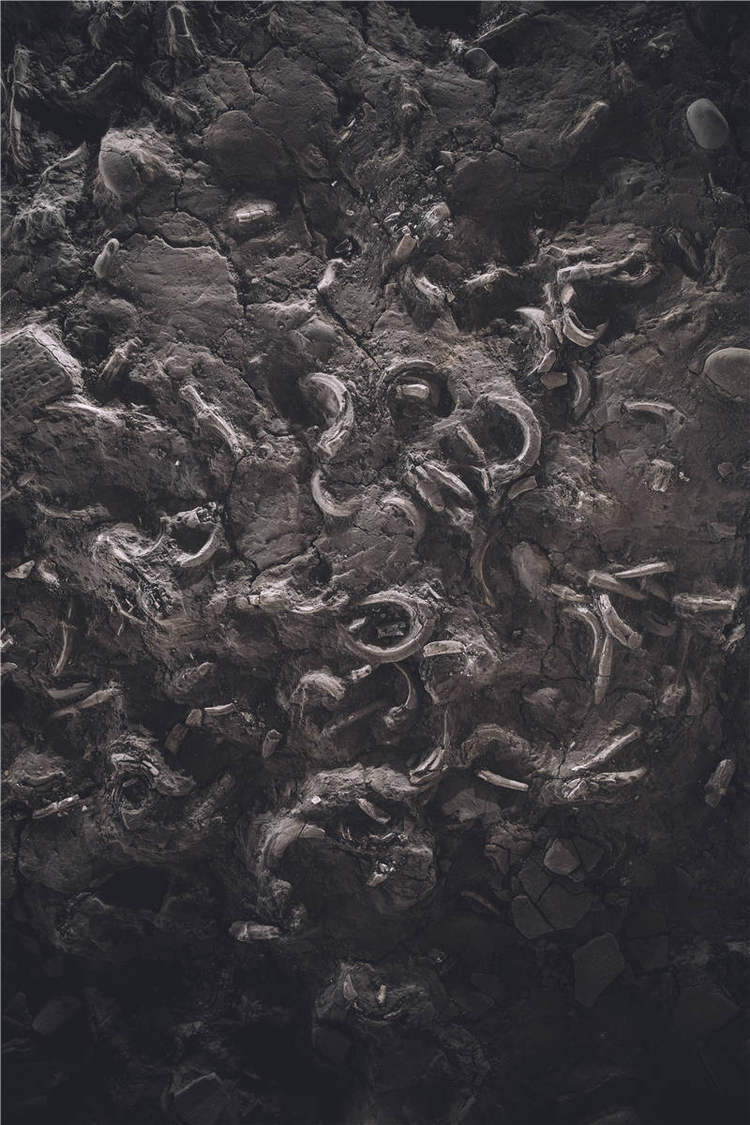

在金沙遗址祭祀区的第三阶段(2600年前~春秋时期),祭品主要为野猪獠牙、鹿角、少量象牙,也包括美石,这一时期国力走向衰落,祭祀活动也走向衰落

2001年前后,成都处在城市建设的高速发展期,金沙遗址周边很多土地都已卖给开发商,只是尚未动工。在开发建设的压力下,为尽快弄清遗址的性质和分布范围,成都市考古工作队对遗址区域的数十处工地进行了大规模勘探和发掘。

进一步的发掘,很容易让人联想到摸底河北岸的“黄忠村遗址”。从1995年到2000年,成都市考古队先后对黄忠村进行过三次发掘,当时将发现的这一大型房屋基址、分布面积约1平方公里的遗址,定义为一处商代晚期至西周早期典型的十二桥文化遗址。考古学上的“十二桥文化”以1985年12月在成都市区西边发现的十二桥遗址命名,由于出土了一组以尖底杯、尖底盏、尖底罐、高领罐等为代表的典型陶器,遗址最下层的文化面貌正好与三星堆遗址最晚期遗存相同,因此被认为是成都平原继三星堆文化之后的重要考古文化。不过,当摸底河南岸的金沙遗址被发现后,“两处遗址属于同一大遗址的不同组成部分”成为共识,由于金沙的发现更为引人注目,“金沙遗址”便成为整个遗址区的名称。

“我们发现遗址面积大约5平方公里。我们说的5平方公里,不像有些遗址是这里一个点那里一个点,而是基本可以说是成片分布,全部有人类居住活动的痕迹,这个面积在国内大遗址中都算非常大的。从遗址面积、出土的珍贵文物来看,我们当时得出一个结论:金沙遗址可能是三星堆之后古蜀国在商代晚期至西周时期的都邑所在地。”朱章义说。

玉器、金器、青铜器等大量高等级文物,集中出土于摸底河南岸遗址西侧的“祭祀区”。与1986年在广汉三星堆发现的两个性质仍然有待商榷的“祭祀坑”相比,对金沙遗址“祭祀区”属性的确定,相对明确。朱章义向我解释:“首先在这个区域,出土这批器物的范围很集中;第二个最关键的是,尽管春秋晚期(或说金沙遗址中晚期)这个地方确实有一批陶器,但我们在金沙遗址祭祀活动最繁盛,有大量金器、玉器、铜器出土的地层,却几乎没有发现陶器等生活用具;另外一点,所有出土的玉器,包括类似于工具的那批东西,没有任何使用痕迹,所以我们认为可能与宗教祭祀有关。”

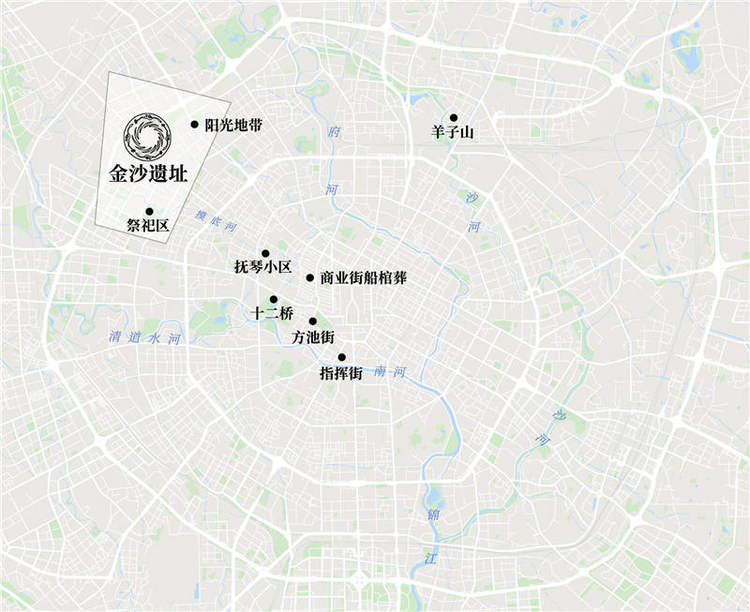

金沙遗址分布范围示意图

由于遗址的重要性,保护工作也很快提上日程。谈及当年所作的几个保护方案,朱章义虽然为无法将5平方公里的遗址区全部保护下来感到遗憾,但他也清楚,当年政府能将400多亩土地化为遗址保护用地,已属难得。“金沙遗址自身也有优势,可能冥冥之中要保护它。当时在博物馆外规划了一个让市民休闲的体育公园,另外遗址刚好在摸底河两岸,河的两岸一般都会留比较宽的绿化带,所以开发地块还不是那么大,对政府来说调整难度不是很大。”

朱章义之后,张擎是金沙遗址工作站的第二任站长,他几乎亲历了所有重要文物的出土。遗址祭祀区在2001年那次发掘之后,在2004年修建博物馆时又进行了一次发掘,此后就是2006年世界文化遗产日曾做过直播的那次小型挖掘。张擎回忆,2006年10月,王毅所长让他挖掘8号祭祀坑,因为这个坑已有文物露出,当时正在修建博物馆大棚,工地不太安全。不知什么原因,正式发掘延迟到了2007年2月8日,正是在那次发掘中,出土了那件大的金面具。回想起来,那次发掘正好是金沙遗址发现6周年的时间点。也是在那一年,金沙遗址博物馆建成开馆。此后,祭祀区没有再挖,全部保护了起来。

如今,走在博物馆的遗址区,人们仍能清晰地看到当年施工所挖的三条水沟,还有那些断面上露出的象牙、玉器。穿馆而过的摸底河,郁郁葱葱的树木,还有林木中饲养的鹿群,让这里充满遗址的气息。

文章作者

艾江涛

发表文章131篇 获得10个推荐 粉丝686人

《三联生活周刊》主任记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里