大师印象|重走西南联大之路

作者:郑筱诗

2021-10-31·阅读时长5分钟

大家好,我是筱诗。11月1日是西南联大的校庆日,今天这期节目,我们就来聊一聊有关西南联大的故事。

西南联大校训

1937年7月7日卢沟桥事变爆发,平津沦陷之后的战火环境下,北京大学、清华大学、南开大学三所高校的师生南下到长沙,在1937年11月1日,组建国立长沙临时大学,而这一天也就成了西南联大的校庆日。

闻一多"吐槽"联大伙食不好?

话说,刚刚到达长沙准备组建临时大学时,很多师生都不适应,其中就有中国著名的现代诗人和学者的闻一多。他在写给妻子的信中“吐槽”学校的伙食不好,他的信中说:

“一毛钱一顿的早饭,是几碗冷稀饭,午饭晚饭都是两毛一顿,名曰两菜一汤,实只水煮盐拌的冰冰冷的白菜萝卜之类,其中加几片肉就算一个荤。”

他又解释自己并非诉苦,他跟妻子说:

“这样度着国难的日子于良心甚安。听说南开大学校长张伯苓先生还自己洗手巾袜子,我也在照办。讲到袜子,那双旧的,(他问妻子)你为什么不给我补补再放进箱子里?我自己洗袜子是会的,补却不会。 ”

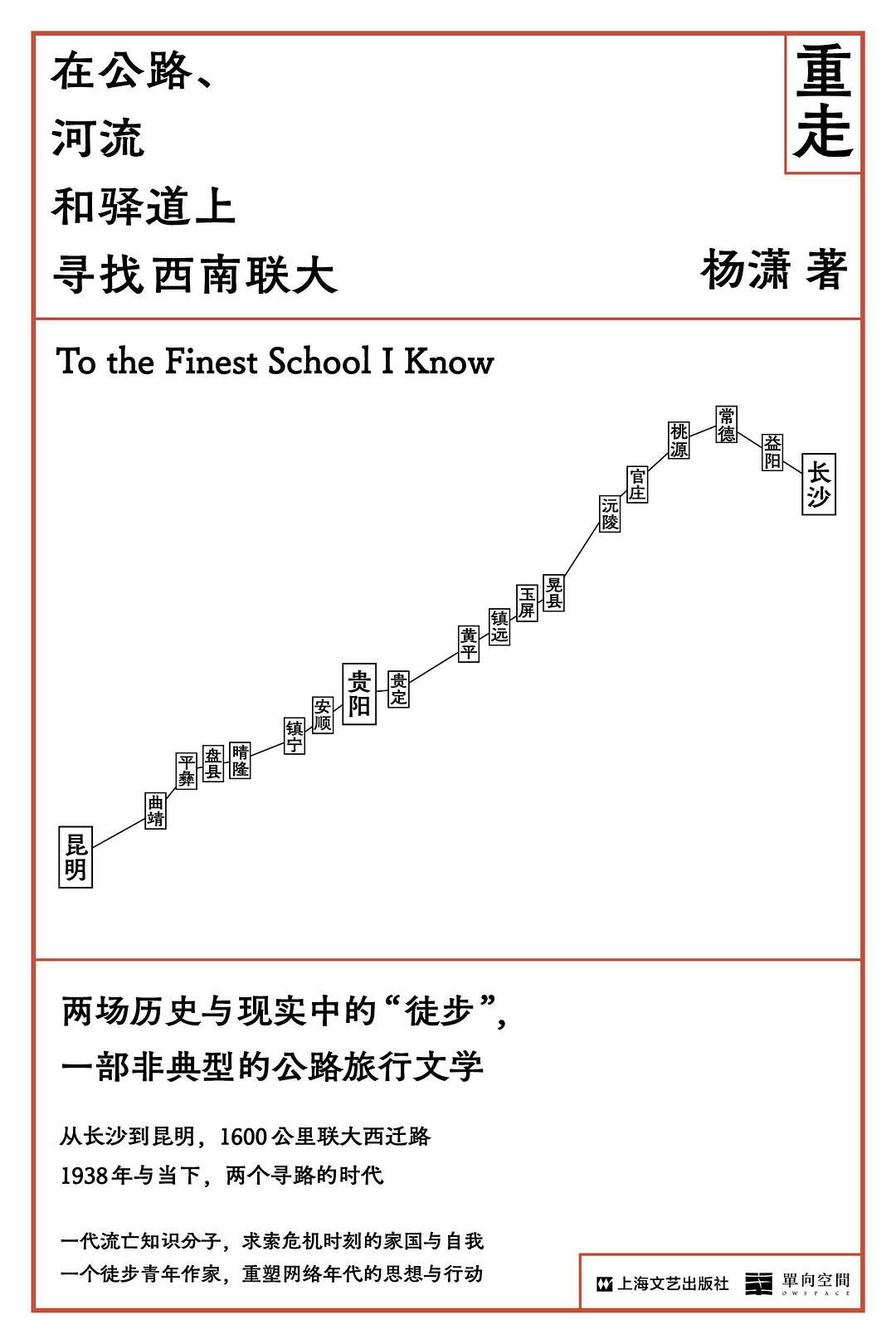

这个小片段是来自今天要分享的第一本书叫做《重走:在公路、河流和驿道上寻找西南联大》。我很喜欢这本书的写法,作者把自己的行走之路和西南联大“湘滇黔旅行团”的行走之路自然地勾连,在今天和往昔之间、在自我和他者之间往来穿梭,构成了一个新的叙事。

为什么要去云南昆明?

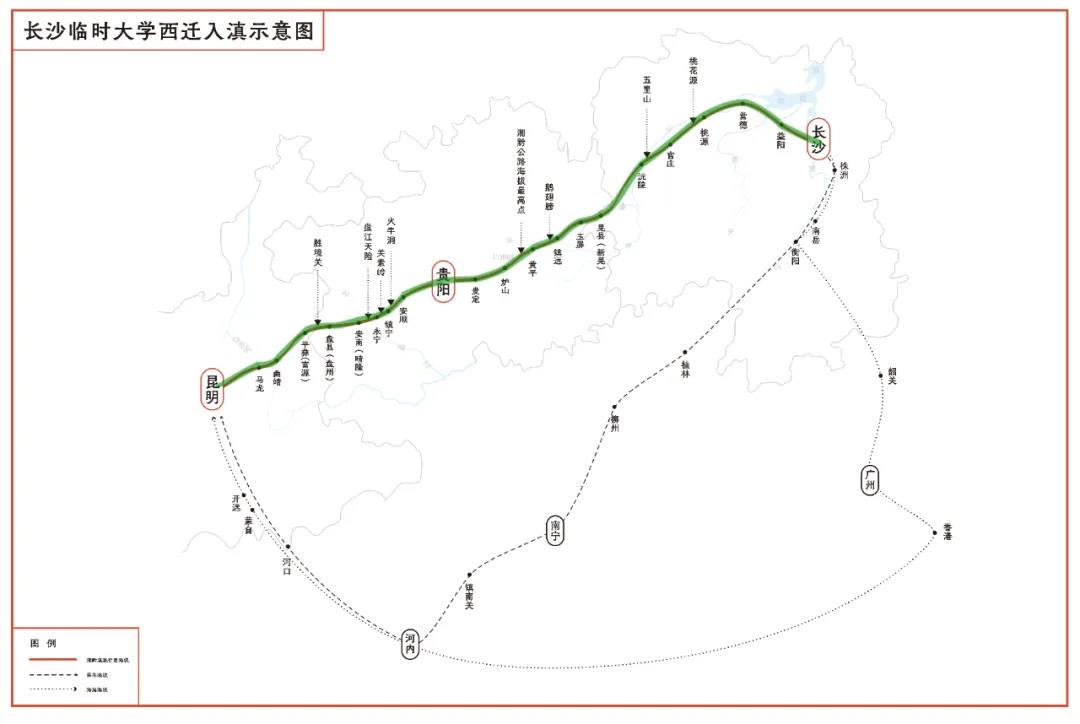

这里要稍微解释一下刚才提到的湘滇黔旅行团。长沙临时大学成立不久以后,到了1938年2月中旬,由于抗日局势恶化,长沙连遭日机轰炸,长沙临时大学决定分三路西迁云南昆明:

一路是坐汽车的,从广西到云南;

一路走海路的,由长沙经粤汉铁路到广州渡海到海防,再转滇越铁路到昆明,每人发20元钱,年龄大、体力差的师生走这条路,女学生也一律走这条路;

一路是走陆路的,经体检身体合格,体力较好师生,由长沙乘船到益阳,再从湘西徒步穿越贵州,凭一双脚走到云南昆明去。步行的这支队伍,全名就叫做湘滇黔旅行团。他们历时68天,徒步1600公里,最终抵达昆明,与另两路师生会合,最终组成著名的西南联合大学。

可能有人会问,为什么要去云南?甚至有人还说,到昆明去就是因为怕死!其实选择迁往昆明,是因为云南避敌最远,也因为云南有滇越铁路通往国外,无论是图书器材运输,还是与外部文化教育界的沟通,都较方便。因此,在当时特定的条件下,云南无疑是最佳的选择。

我们说回《重走》这本书。作者杨潇说他在构思这个写作计划的时候,迎来了自己的第三个本命年,距离他辞掉工作、结束“职业生活”已经有一年多了,当时他正陷入某种存在主义危机。他说:

“时间一点点过去,我越来越感到被奇怪的引力拖拽着漂移,生活像永远对不准的指针。我需要一次真正的长时间的行走来找回方向感和掌控感。这也是我的寻路之年,我迫不及待地要和八十年前那些最聪明的年轻人一同出发,激活曾经的简单、热忱与少年心气。”

就这样,作者杨潇开启了他的行走之路,重走一遍1938年湘滇黔旅行团走过的路。跟随着他的脚步,我们也回到了那段难忘的日子。《重走》这本书中里除了行走和采访,还查阅了大量的资料,记录了很多容易被遗忘的小事件,如今看来却无比珍贵。

比如,卢沟桥事变后,当时有一位清华大学经济学系的大四学生李为扬,是一位扬州人,那时他已经回到南方,但他有一个重要的物件留在了清华大学的宿舍里。他抱着试一试的心情,给家在北平的历史系同学白冲浩写信,“如果你能设法到清华园的话,只请你替我取一件东西,就是我床上那条俄国毯子,是我父亲的遗物”。没想到这封信竟然真的在战火中送到了白冲浩的手中,他也就真的设法越过日军的岗哨,回到了清华宿舍,又带着毯子千里南下,与同学李为扬重聚于长沙。

大师回忆里的西南联大

还有很多西南联大的学生们后来都成了大师级的人物,他们在晚年的时候纷纷回忆起了当年在西南联大的求学经历。

大文学家汪曾祺曾在他的《在西南联大》(“典藏汪曾祺”系列丛书之三)这本回忆性的著作里记录了自己在西南联大的生活。汪曾祺是沈从文先生的学生,在西南联大读过书,也在昆明教过书,除了家乡高邮和北京外,昆明是他一生待得最长的地方,在他的人生中留下了深深的烙印。他在书中说:

“我要不是读了西南联大,也许不会成为一个作家,至少不会成为一个像现在这样的作家。”

著名的翻译家许渊冲也曾专门著书回忆起这段经历,这本书叫做《许渊冲:永远的西南联大》。他回忆说:

“在抗日战争之前,名牌大学只在当地招生,要考清华、北大就要北上,不但需要屈指可数的人才,还要屈指难数的钱财,二者缺一不可。平津京沪失陷之后,各大学纷纷迁往内地,举行统一招生考试,并且不收学费,反而发给贷金,这对没有钱财的人才,才是大开了方便之门。于是我们二中毕业班的同学,多半都在浙江大学参加入学考试。”

最后许渊冲成功考取了西南联大,后来一路辗转到了昆明。

许渊冲与西南联大参军同学纪念照,1944年摄于大观楼船上

著名诗人、作家、翻译家赵瑞蕻是当年西南联大外文系的学生,后来他曾翻译《红与黑》等等重要的作品。他在晚年也曾回忆过这段求学经历,这本书叫做《离乱弦歌忆旧游:西南联大求学记》。通过他们的回忆,我们可以感受到。这条路是艰辛的。比如当谈到当年遭遇日本空袭时的场景,梁思成和林徽因的女儿梁再冰描述说:

“炸弹掉下来的时候,并不是我们想象的那样,它像是飘下来的,看着好像闪闪发光的银片。”

但这条路虽是艰辛的,却也是充满希望的。西南联大的师生们,发乎激情和理想,用他们的诗篇佐证了一代人的青春追寻,他们是卞之琳、冯至、沈从文、李广田、王佐良等等,他们的诗都收录在了《西南联大现代诗钞》这本书里了。比如,对于行走在这条路上的愉快,著名诗人穆旦就用诗歌表达了他的心情,这首诗叫做《原野上走路》,我很喜欢这首诗:

我们终于离开了渔网似的城市,

那以窒息的、干燥的、空虚的格子

不断地捞我们到绝望去的城市呵!

而今天,这片自由阔大的原野

从茫茫的天边把我们拥抱了,

我们简直可以在浓郁的绿海上浮游。

……

我们走在热爱的祖先走过的道路上,

多少年来都是一样的无际的原野,

( O!我们泳进了蓝色的海,橙黄的海,棕赤的海……)

多少年来都澎湃着丰盛收获的原野阿,

如今是你,展开了同样的诱惑的图案

等待我们的野力来翻滚。所以我们走着,

我们怎能抗拒呢?O!我们不能抗拒

那曾在无数代祖先心中燃烧着的希望。

这不可测知的希望是多么固执而悠久,

中国的道路又是多么自由和辽远呵……

杨潇在《重走》中说,乱世读书是中国知识分子几乎发乎本能的世界观,更是他们解决内心危机的方法论。我觉得说得特别好,最后我想说,读着他们的故事令我不禁感慨,那就是我们无论在哪里、无论在任何处境下,一定都不要放弃读书和学习。我把这样的感受也跟大家共勉~

留言路径:三联中读APP—听书频道— 一周书讯板块

执行制作人:寒芽 节目主持人:筱诗 剪辑:译丹

那么今天的分享就到这里了,如果你有任何感想欢迎在评论区分享给我们,本期依然有赠书送给大家,快去留言吧,感谢大家的收听,我是筱诗,我们下周再见,拜拜~

文章作者

郑筱诗

发表文章1篇 获得0个推荐 粉丝99人

三联中读《一周书讯》栏目主播

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里