一个作家的“野蛮生长”

作者:王鸿谅

2018-02-22·阅读时长3分钟

本文需付费阅读

文章共计1774个字,产生4条评论

如您已购买,请登录

( 张贤亮在他开发的宁夏镇北堡西部影城(摄于2002年)

)

从祖父、外祖父到父亲、母亲这一辈,张贤亮的家世即便现在来看,也称得上显贵。可惜这繁荣只从清末延续到民国。抗战伊始,家道中落也就开始了。曾经的显赫,定格在了祖父那一辈,收录在祖父张铭那些送不出去的诗词歌赋合集里。就像张贤亮自己在文章里所说:“他(祖父)把喜剧中的角色都扮演完了,剩下的悲剧角色,只能由他的后代去扮演了。”

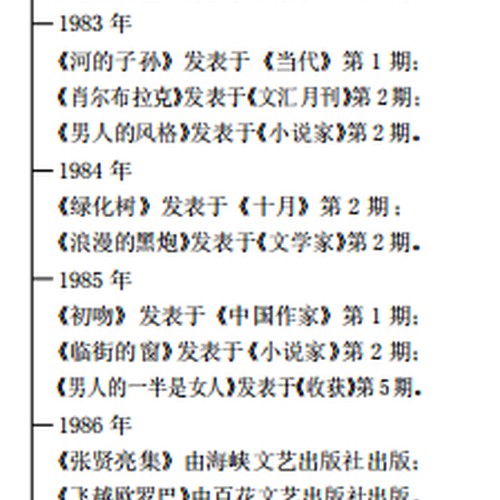

张贤亮的故事,浓缩起来很简单,19岁被迫移民宁夏,1957年发表长诗《大风歌》,次年被打为“右派”,此后22年,生活囿于一桥之隔的两个农场之间,一边是劳改,另一边是“戴着帽子”劳动。总之都是要改造成社会新人。1978年平反后,张贤亮重新走上创作道路,以小说开创出新的人生,写下了《灵与肉》、《绿化树》、《男人的一半是女人》、《习惯死亡》等一系列作品,在80年代到90年代初,成为文坛中极具名气和争议性的人物,他的每一部作品,几乎都会引发一轮争议。

如果不是时代的风云际会,昔日南京狮子桥的张家小少爷,“这个钟鸣鼎食之家的长子长孙、曾经裹在锦缎襁褓中,在红灯绿酒之间,被京沪一带工商界大亨和他们的太太啧啧称赞的人”,“怎么可能变成一个名副其实的劳动者?”在《灵与肉》里,张贤亮已经借由“许灵均”开始自我剖析,“他在长期的体力劳动中,在人和自然不断地进行物质变换当中,他逐渐获得了一种固定的生活习惯,习惯顽强地按照自己的模式来塑造他,久而久之,过去的一切就隐退成了一场模糊的梦,又好似从书本上读到的关于别人的故事。他的记忆,也被这种固定的生活习惯和以前截然不同的生活方式拦腰折断了”。但张贤亮当时摆出的是与过去决裂的姿态:“在这两端之间的全部过程,是糅合着那么多痛苦和欢欣的平凡的劳动!”“他在这20多年来,在人生的体验中获得的最宝贵的的东西,正就是劳动者的情感。想到这里,他眼睛濡湿了,他是被自己感动了,他没有白白走过那么多艰苦的道路。”

文章作者

王鸿谅

发表文章8篇 获得0个推荐 粉丝144人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里