开年探秘|不可思议的真相

作者:郑筱诗

2022-01-09·阅读时长7分钟

大家好啊,我是筱诗。今天这期节目我们来探究几个真相,来一场探秘之旅。🤔

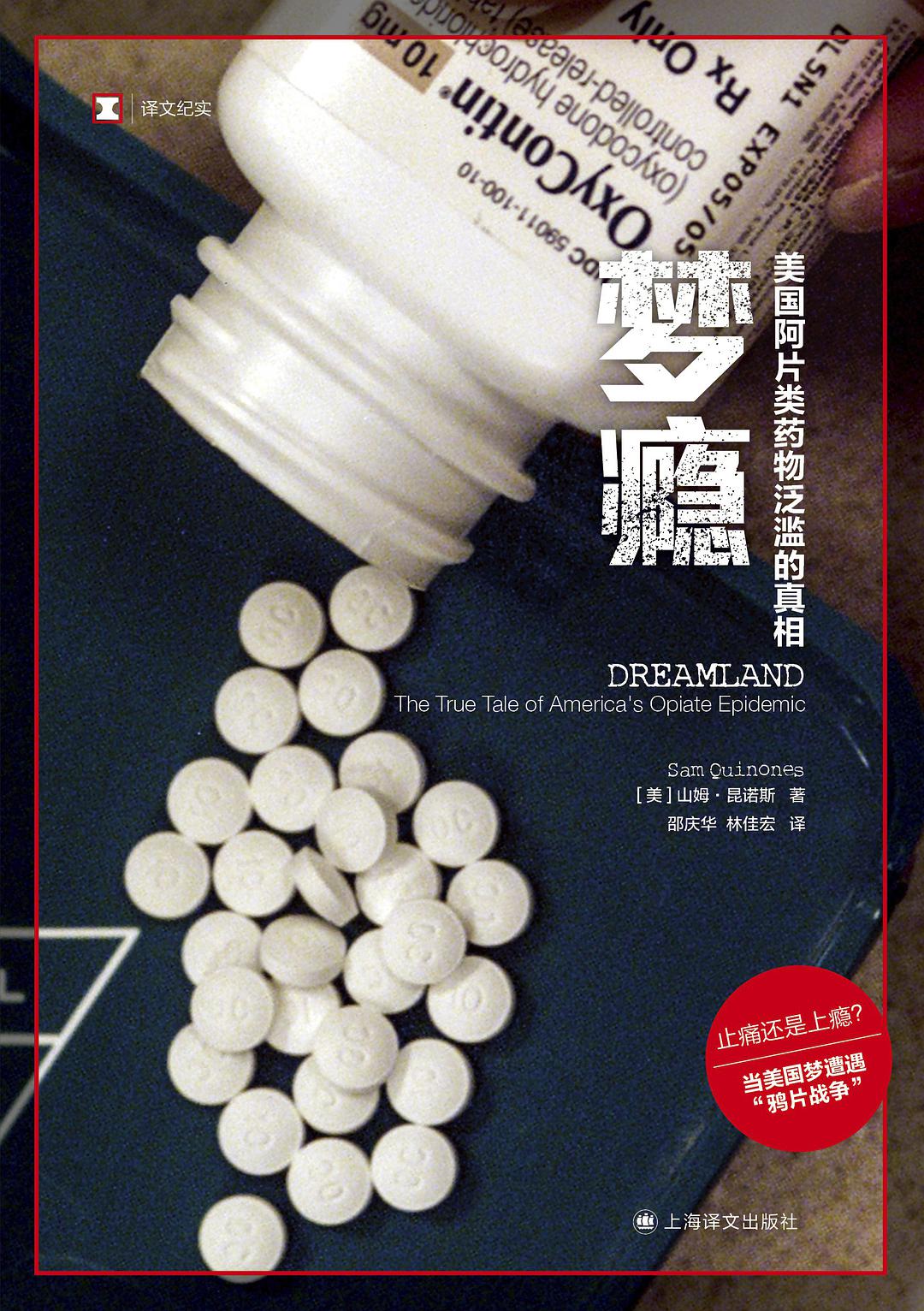

奥施康定治病or致命?

我们先从一部美剧说起。很多朋友可能最近都看过或者听说过一部美剧——《成瘾剂量》(强烈推荐大家去看),这部剧讲述的就是震惊世界的医疗丑闻,真相往往超乎我们的想象。今天要分享的第一本书是《梦瘾:美国阿片类药物泛滥的真相》。

[美]山姆·昆诺斯 / 邵庆华 / 上海译文出版社

阿片类药物指的是从罂粟中提取的生物碱以及体外合成的衍生物,能够与中枢特异性的受体相结合,从而缓解疼痛,产生欣快感。不过这些药物如果长期使用或者使用不当,很容易产生成瘾的现象。

在1996年,美国普渡制药公司推出了一款新型的止痛强效药——奥施康定,且声称这种药物的成瘾性极低,而事实恰恰相反。很多人因为服用奥施康定,原本为了治疗疾病,最后却渐渐上了瘾,从此就再也没有摆脱这种药。

奥施康定效果神奇且有不同剂型,价格却过高,一些成瘾者便利用医保以及各州的法律差异获取药物,以贩养服,或者干脆改用毒品。渐渐地,成瘾者失去了房子、家人甚至生命。如果以死亡人数来衡量的话,这一波阿片类药物的滥用是美国遭受的最严重的毒品灾害。

同一时期,怀着发财梦的墨西哥年轻人带着廉价且后劲大的“黑焦油海洛因”源源不断地涌入,他们以加州等地的拉美人社区为基地,以白人富人为目标,建立起隐蔽而强大的零售网,使得买毒品可以像点外卖一样方便。就这样,毒品经由止痛药开辟的途径进入了美国主流社会。

曾是《洛杉矶时报》墨西哥缉毒战报道组的记者山姆·昆诺斯,辗转多地,采访了事件相关年轻毒贩、制药业人士、缉毒署特工、痛失子女的父母以及沉迷药物的中产阶级年轻人,从而写下了这个令人心碎的故事,揭开了这场美国阿片类药物泛滥的真相。

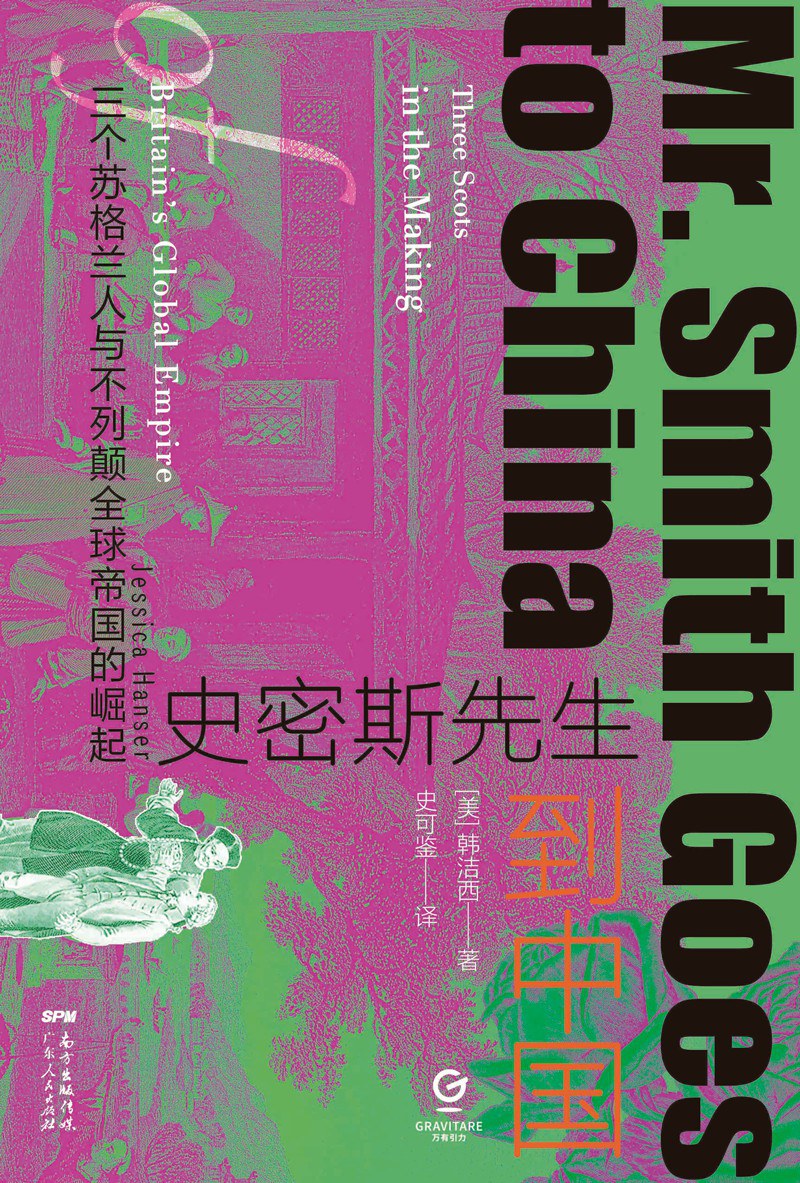

史密斯先生究竟是谁?

17世纪晚期和18世纪早期,中国茶这种对英国而言颇为新鲜的文化习俗将中国、印度和英国聚到了一起。那个时候,好望角以东的贸易都被东印度公司垄断了,绝大多数英国人是没有合法权利进行贸易的,因此那些未经东印度公司许可而在亚洲自行做生意的人,就被称为“散商”。英国消费者们端起了茶杯,无意间创造了吸引散商前往中国的商业契机。

[美]韩洁西 / 史可鉴 / 广东人民出版社

《史密斯先生到中国》这本书讲述的就是18世纪下半叶,英国散商“史密斯先生” 听说印度和中国有获利不菲的商机,就背井离乡,前来寻找财富,在印度和中国之间进行贸易的历史。有意思的是,书名中“史密斯先生”指的不止一位,而是名字都叫做“乔治·史密斯”的三个苏格兰人,人们以他们工作和生活的港口城市对他们加以区分——分别叫马德拉斯的乔治·史密斯、广州的乔治·史密斯和孟买的乔治·史蜜斯。

这三位乔治·史密斯在许多历史著作的脚注中出现过,但我们对他们几乎一无所知。甚至许多历史学家将他们混为一谈,以至于很难厘清他们的故事。随着时间的推移,历史学家们对相关档案进行深入的研究,三个形象各异的乔治·史密斯逐渐了浮出水面,通过追溯他们在全球的足迹,我们得以探秘三位乔治·史密斯以及和他们一样的散商们所经历的冒险和遭遇如何改变了历史的进程,了解鸦片战争前的那段历史。

通过把18世纪的英国散商置于故事的中心,将英国、印度和中国交错纠缠的历史置于同一镜头下,将看似枯燥的账簿史料变成引人入胜的历史叙述。这正是这本书非常有意思的地方,采用了非常独特的视角,有别于我们以往读过的那段历史。还记得我们分享过的微观史学吗?这本书同样是一部微观史,“用实实在在的人来充实我们的模型和理论”,从而使“抽象的进程、历史和地理”变得鲜活起来…………

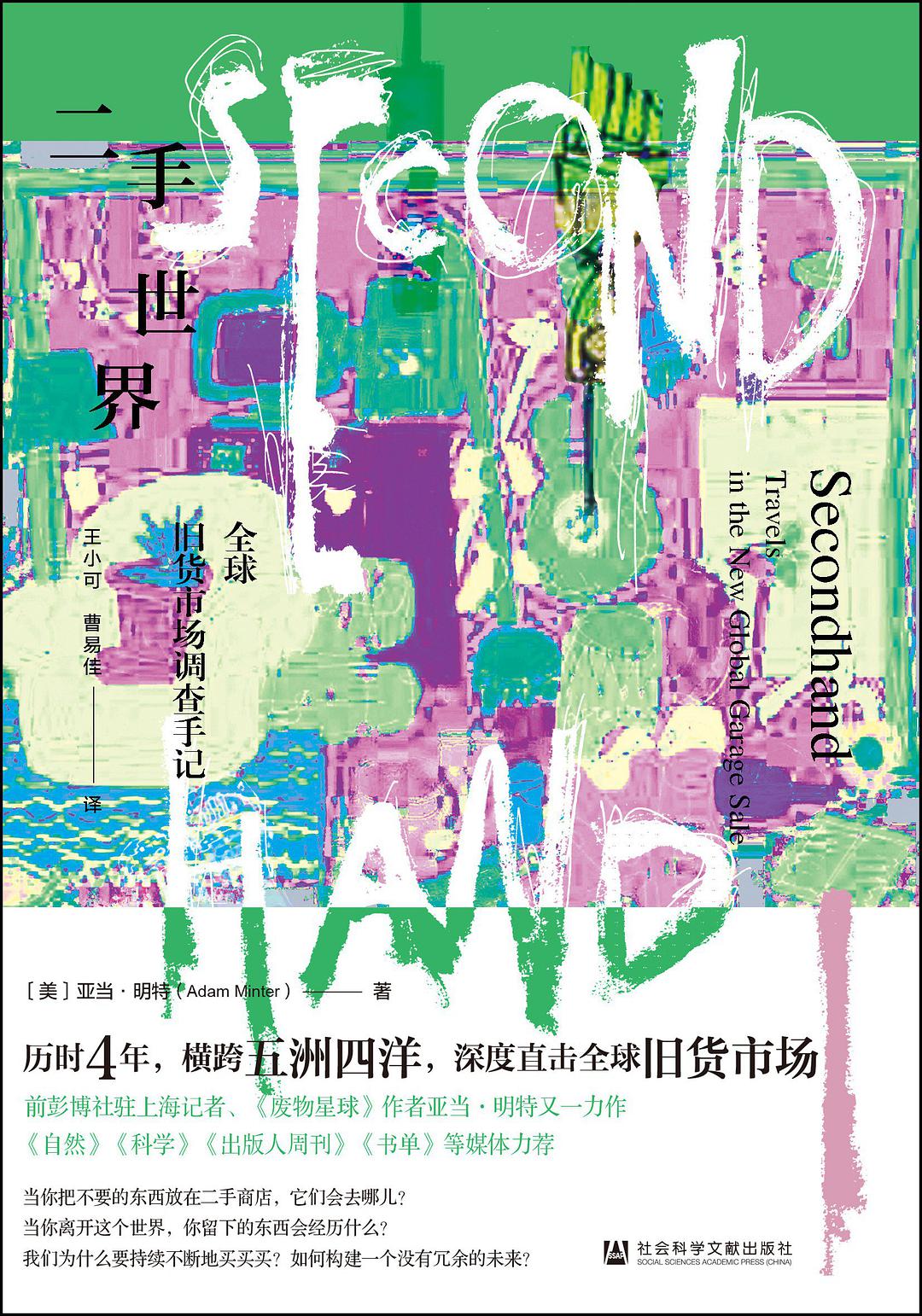

二手世界的奥秘

“废弃物”这个词其实是工业革命之后才产生的。随着工业革命的发展,越来越多的人口涌入城市,从事大规模生产工作。社会与物品的关系开始发生着变化,“废弃物”这一现代概念就此出现。

例如,对于传统的农业社会而言,食物残渣就是肥料。但是到了19世纪,很多人从农村移居到城市,而城市里很少有地方可以“回收利用”食物。由于缺少集中处理废弃物的方式,现代化的垃圾收集和处理方式在当时还没有出现,人们通常只能通过窗户将食物残渣倒在街上。1842年,《纽约时报》估计,那个时候大约有1万头猪在纽约的大街上游荡,吃人们倾倒的食物垃圾,大家可以脑补一下这个“壮观”的场面。

以前衣服都得自己手工缝制,手工缝制一件衬衣需要好几天,床上用品和毯子都是传家宝。这些东西坏了之后就反复修补,或者用来给其他衣物打补丁,最终才沦为清洁用的抹布。随后,工业化和城市化改变了这一切,去商店买新衣服成为人们不错的选择,“衣服或其他物件可以修补后继续使用”的想法逐渐消失了。

以中国为例,在20年前中国还是二手服装的主要进口国,现在却已成为一手服装的出口大国,且产量极高,反过来推动了二手服装价格在全球范围内的下降,进而使全球二手服装行业的收益降低。除了中国,其他许多国家也实现了“由旧到新”的转型。发展中国家日益富裕,这意味着越来越多的消费者愿意购买新产品。结果便是世界上拥有了越来越多堆积如山的二手物品。我们为什么要持续不断地买买买?当你把不要的东西放在二手商店,它们会去哪儿?当你离开这个世界,你留下的东西会经历什么?我们如何才能构建一个没有冗余的未来?

[美]亚当·明特(Adam Minter) / 王小可 /

社会科学文献出版社·方寸

彭博社记者亚当·明特在《二手世界:全球旧货市场调查手记》这本书里揭开了一个令人惊讶的世界,在那里,旧的东西一次又一次地变废为宝。我们会发现那些二手物品很可能穿越整个国家,甚至半个地球,来到地球的另一端,来到渴望这些东西的地方和人们的手中。即使在这个重视崭新、闪亮的物品的时代,二手物品依然占有一席之地,它为我们带来娱乐,帮助我们创造财富,满足我们的需求,并且改变着我们的生活和工作的方式。通过这本书,我们也将进一步了解,我们的消费行为会对全球经济、环境带来怎样的影响,以及最终会如何改变我们的购物方式,并重新思考我们的消费动机。

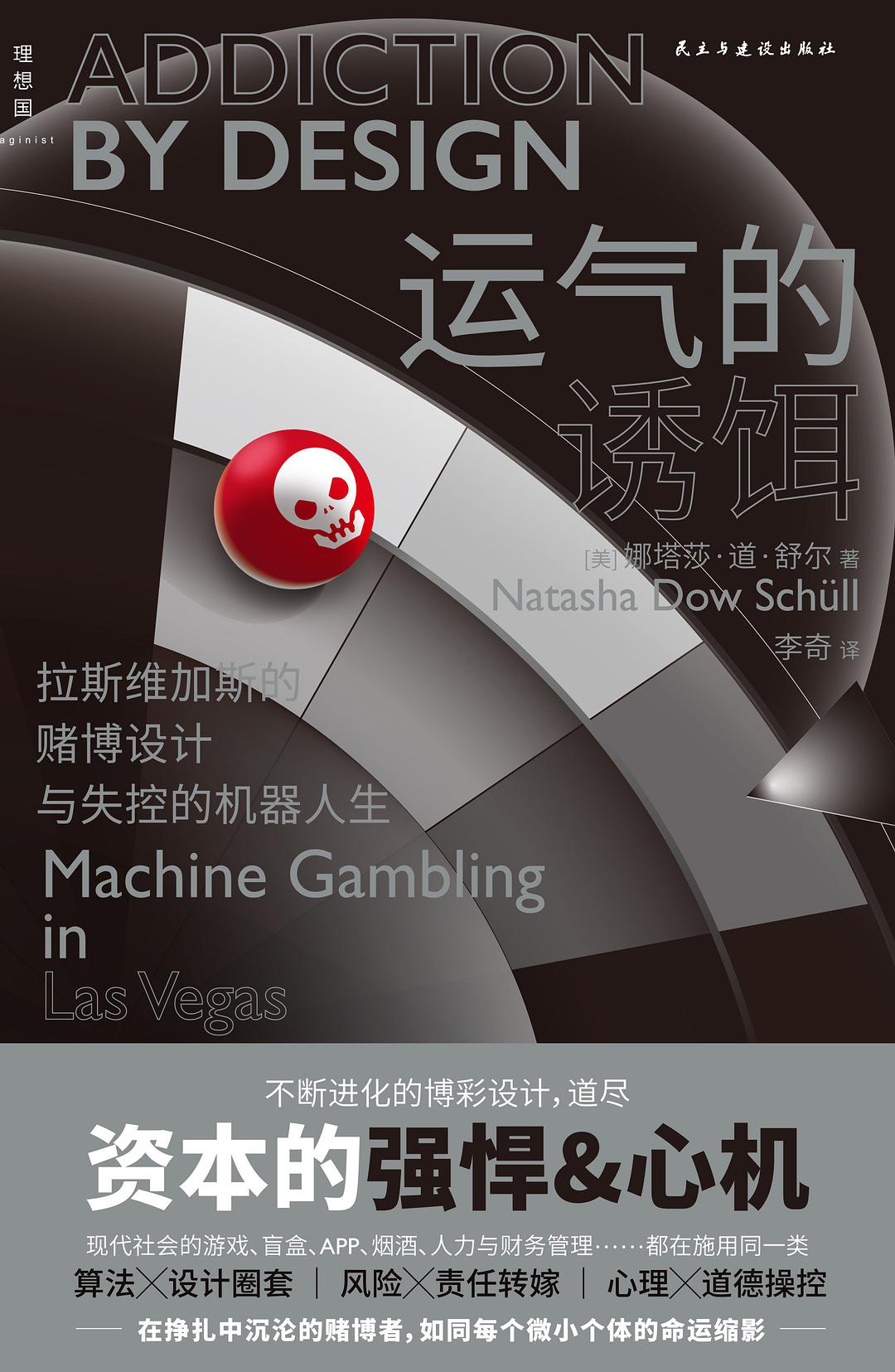

赌场里的秘密

[美] 娜塔莎·道·舒尔 / 李奇/ 民主与建设出版社

下面我们来说说赌场里的秘密,这本书叫做《运气的诱饵:拉斯维加斯的赌博设计与失控的机器人生》。在这本书里,赌场被比喻成机器制造的迷境,在这里,从机器的算法到走廊的设计、从室内的灯光到屏幕的角度、从人们的取款方式到会员追踪技术乃至急救措施……所有的一切都是设计(计划)好的。

作者纽约大学文化人类学副教授娜塔莎·道·舒尔就是要解开这个谜。她要探究赌博行业技术发展与赌博成瘾者个人体验之间的关系。凭借近二十年的深入田野工作和人类学家的辛辣眼光,她揭开了博彩行业、赌博者个体和现代社会基本理念之间的迷局。我们会知道,那些背负着生活压力、身心病痛、情感变故的赌博者,哪怕他们就是赌场雇员甚至赌博机设计师自己本人,为何能一步步深陷赌博机营造的迷幻境地而不可自拔。

作者曾经采访过一个名叫莫莉的赌徒,问她为什么沉迷于赌博。她说:“我赌博不是为了赢钱……是为了继续玩下去:为了待在机器的迷境(Zone)里,把其他一切都忘掉。”作者请莫莉描述一下什么是机器迷境。她望向窗外的闪烁霓虹,在他们之间的桌面上敲着手指,然后说:

“就像在风暴眼里一样,我会这么形容它。你能清晰地看到眼前的机器,但世界上其他一切都像在围着你旋转,而且你什么也听不见。你好像不在这个世界了,你进入了机器的世界,那里只有你和机器。”

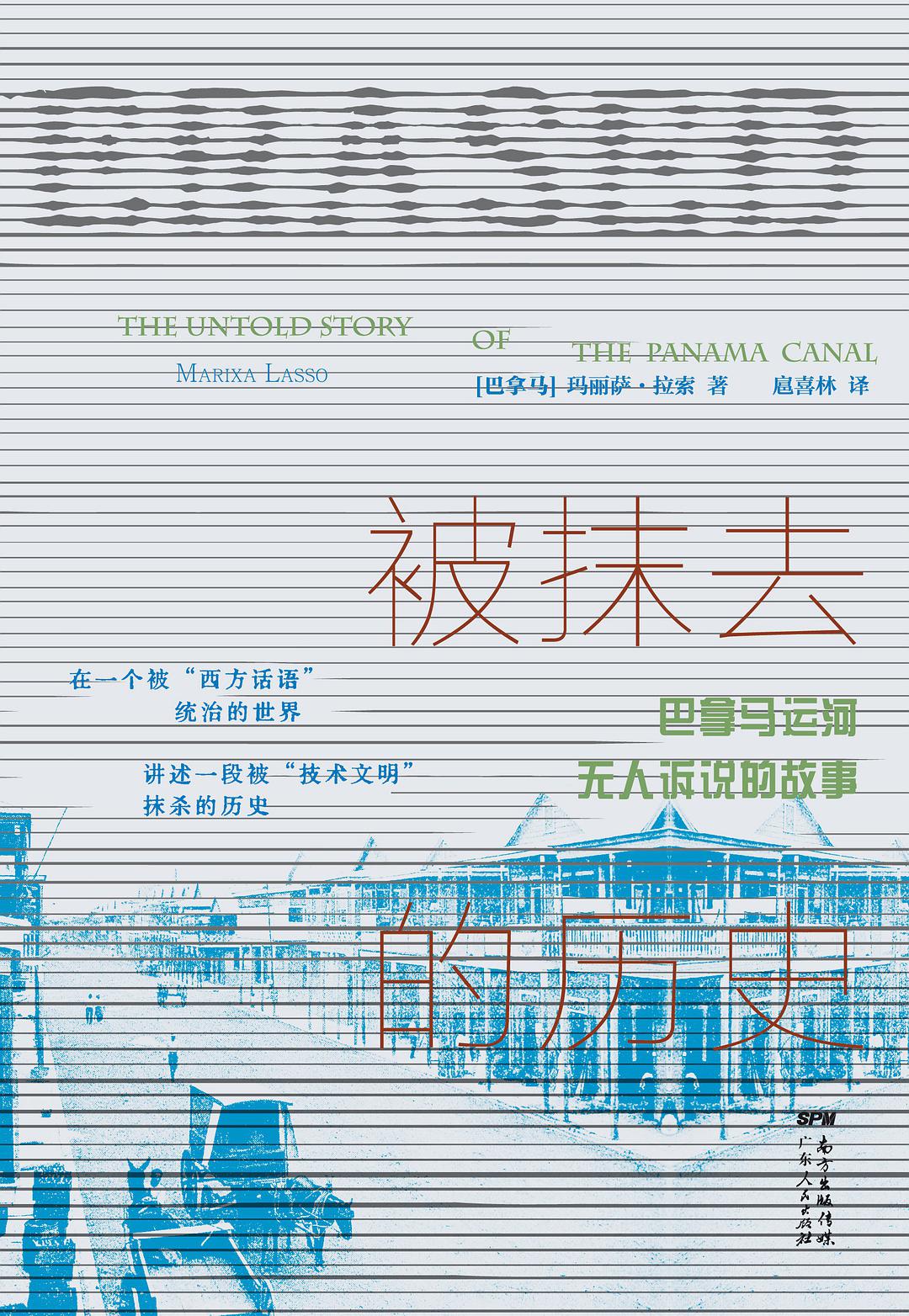

巴拿马运河的真相

[巴拿马]玛丽萨·拉索/扈喜林/广东人民出版社

《被抹去的历史:巴拿马运河无人诉说的故事》讲述的是一段巴拿马运河被掩盖和抹杀的历史。巴拿马运河一直被视为美国在20世纪的辉煌成就,成为改造恶劣自然环境的标杆项目。但对于20世纪初的巴拿马来说,运河区人口外迁是最具创伤性的事件之一。

1912年的人口迁移令从运河区的版图上抹掉了这里丰富的政治和城市历史。在1913-1916年间,运河区的巴拿马城镇一个接一个地被拆除,大约有40,000人被迫离开。而调查研究显示,迁移运河区人口并不是出于运河修建的技术性需求,修建运河而搬迁的城镇居民本是可以留在运河区内的,那么他们究竟为何会被大规模迁移出去呢?

👆点击进入数字刊《巴拿马运河与美国崛起》

我们对巴拿马的认知也需要被纠正,自16世纪起,全球贸易和国际劳工就一直是巴拿马经济的核心,那里并不是贫穷落后的蛮荒之地和那些旅游手册上所说的“原始丛林”,运河区原住民也并不是没见过世面的“土著”,动辄对西方文明和技术带来的奇迹惊诧不已,而这一切又是如何形成的呢?

历史学家玛丽萨·拉索根据大量未经披露的原始档案资料和私人回忆,还原了一个被“技术文明”抹杀的历史,书中描述了巴拿马运河区真实的日常生活图景,记录了美国如何强制迁移城镇和居民,改换运河区景观,如何抹杀当地长达400年的城市和农业历史,又是如何将破碎、失败与背井离乡的绝望留给了巴拿马。

订阅方式

由音频播放键上方进入收藏并订阅

今天的分享就到这里了,欢迎留下你的听后感受,本期依然有赠书等着大家,快去留言吧~

留言路径:三联中读APP—听书频道— 一周书讯栏目

执行制作人:寒芽 节目主持人:筱诗 剪辑:译丹

发布时间:2022.1.9

文章作者

郑筱诗

发表文章1篇 获得0个推荐 粉丝99人

三联中读《一周书讯》栏目主播

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里