博物学家盛口满:我养了你害怕的东西

作者:郑筱诗

2022-05-29·阅读时长6分钟

上期节目我们聊到了全球化给非洲带来的改变,以及给非洲人民带来的伤害,今天这期节目我们继续说说,有一个物种正是随着全球化扩散到世界各地,有些朋友可以会有一些害怕,但我保证这期内容并不可怕,甚至可能会让你对它有所改观,且听我细细道来。

前

方

小

高

能

这个物种就是(小强)蟑螂。我们现今在室内出现的蟑螂,常见的种类有黑胸大蠊、德国小蠊、美洲大蠊等。美洲大蠊就是我们刚才提到的随着非洲奴隶贸易扩散到了世界各地。这些打不死的小强如何成为“世界公民”,它们真的那么可怕吗?

地球上的老住客

蟑螂可是非常古老的昆虫,在3亿多年前的石炭纪就已出现在地球上,当然,那个时候的蟑螂还是原始的种类,与现生的蟑螂多少存在些差异。原始的蟑螂生活在高温高湿的石炭纪森林中,现生的蟑螂也继承了它们祖先的生活方式,多数种类都分布在气候温暖的热带地区。

到了中生代,原始的蟑螂逐渐向着两个支脉发展,一支就是现在的蟑螂,另一支是螳螂,所以说螳螂和蟑螂有着“血缘关系”。在这之后,蟑螂大家族又有了一个分支,就是现在专门以木头为生的白蚁。白蚁是蟑螂中的一个分支,它们的亲缘关系也是相当近。蟑螂、螳螂、白蚁,我们熟悉的这几个物种,原来祖上都是一家。

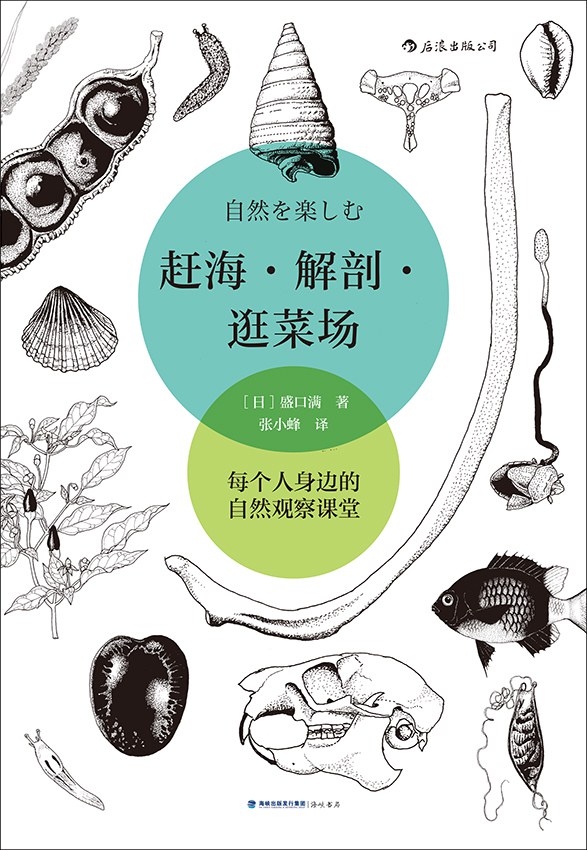

[日] 盛口满 / 张小蜂 / 后浪·海峡书局

小学时的赶海经历,让作者自此被生物多样性所吸引。从小憧憬“博物学”的他坚持观察,通过文字和绘画向他人分享生物学知识与自然见闻。在不同的教学和带赏过程中,风之谷幼儿园的小朋友、不走常规升学之路的中学生、攻读不同专业的大学生、经历丰富的夜校老年学生们,都不断丰富着作者看待自然的视角——从冲绳的海岸到校园周边,从大巴上的课堂到菜市场里的生物学课:收集超越时间的各种贝类和随波而来的榼藤,捡获木乃伊状的短尾鹱尸体和遭遇交通事故的貉的遗骸,模仿绳纹人吃橡子来想象远古的采集生活,聆听口耳相传的冲绳民谣来追忆原始的捕猎实景……作者回顾三十多年的教学生涯,引领读者一起寻找既熟悉又遥远的自然。

《赶海·解剖·逛菜场——每个人身边的自然观察课堂》这本书里专门有一章是介绍蟑螂的。作者、著名博物学家盛口满是一位担任了30多年的自然教师,看过这本书之后,我发现他是个很不走寻常路的老师,甚至可以说他很硬核。因为无论是路边的杂草、家里的蟑螂,还是各种奇怪的动物残骸等等,都可以成为他课堂上的教具,为了让我们对“自然知识”产生兴趣真是操碎了心。

蟑螂为什么这么招人讨厌呢?盛口满在书里分享了关于这个问题的一些思考。人们对蟑螂的厌恶情绪,他认为这恰恰是城市化的一种表现。他提出了一个值得反思的观点:

蟑螂是城市化过程中残留下来的最后那抹自然。

人类不可能去控制自然。随着自然科学的发展,还伴随着科学技术的产业化,人类自以为是地认为“我们可以认清自然,并控制它”,这种想法还在不断蔓延。蟑螂作为一个会出现在我们身边的珍贵存在,时刻提醒着我们:

“自然中总会有自己无法控制的东西。”

他决定亲手养蟑螂

盛口满还在书里回忆说总有学生问他:是不是只要看到一只蟑螂,周围就真的会有很多只?难道蟑螂的繁殖率真的比别的昆虫高吗?繁殖率高的动物要么性成熟早,也就是从幼年到成熟期短;要么就是产卵数量多。蟑螂从一枚卵变为成虫需要多长时间,以及它一生中会产多少卵?这些问题都燃起了他研究蟑螂的好奇心。

他决定亲手养蟑螂,研究一下它们的繁殖率。博物学家为了让我们爱上大自然可以有多拼?他自己也说,如果不是因为当了自然教师,他这一辈子也不会去养蟑螂这种东西吧。

事实证明,饲养蟑螂根本不是一件易事。蟑螂的发育时间远超他的预想,真的很长!蟑螂是一类起源古老的昆虫,一般原始昆虫的发育时间都比较长。4月产下的卵,先是孵化成若虫,然后要经过两次冬眠,直到第三年春天,总共经过655天才会羽化为成虫(发育时间也会因饲养条件或种类而异)。而且,他还发现蟑螂的产卵量其实并不比其他昆虫多。

他解释道,我们之所以有“只要看到一只蟑螂,就会有一大窝”这样的想法,是因为我们的居所条件太好了,食物非常丰富,加上被天敌捕食的风险也小,生存的方方面面都对蟑螂有利。换句话说,我们室内的生存条件不容易导致蟑螂死亡。

带蟑螂上课的硬核老师

通过和学生们的各种交流,还有结合自己的观察结果,他也开始慢慢地把虫子(当然也包括蟑螂)引入课堂作为教材。如他所愿,孩子们一听到要有蟑螂出现,马上兴奋得“哇”地叫了起来。此时他意识到,他们并非因为课堂内容无聊而交头接耳,而是因为关心授课内容而产生了骚动,这是活跃课堂气氛的重要因素。

甚至还有可爱的孩子问他:

“老师有没有给它起什么名字呀?”

这个问题实在是让他出乎意料,他也没什么兴趣给蟑螂起名字,但他还是急中生智地回答说:

“它的名字叫‘蟑次郎’。”

这么搞笑的名字马上让蟑螂更受学生们欢迎了。 正是因为他发现蟑螂作为教材非常有用,所以才更加积极主动地去寻找蟑螂,也在寻找的过程中,发现它们身上也潜藏着各种各样有意思的东西,蟑螂成了他最感兴趣的虫子。

当你对某些事物产生兴趣,并想向别人传达的时候,有时也会让自己的视角发生反转,他自己就是个例子。

我们为何恐惧?

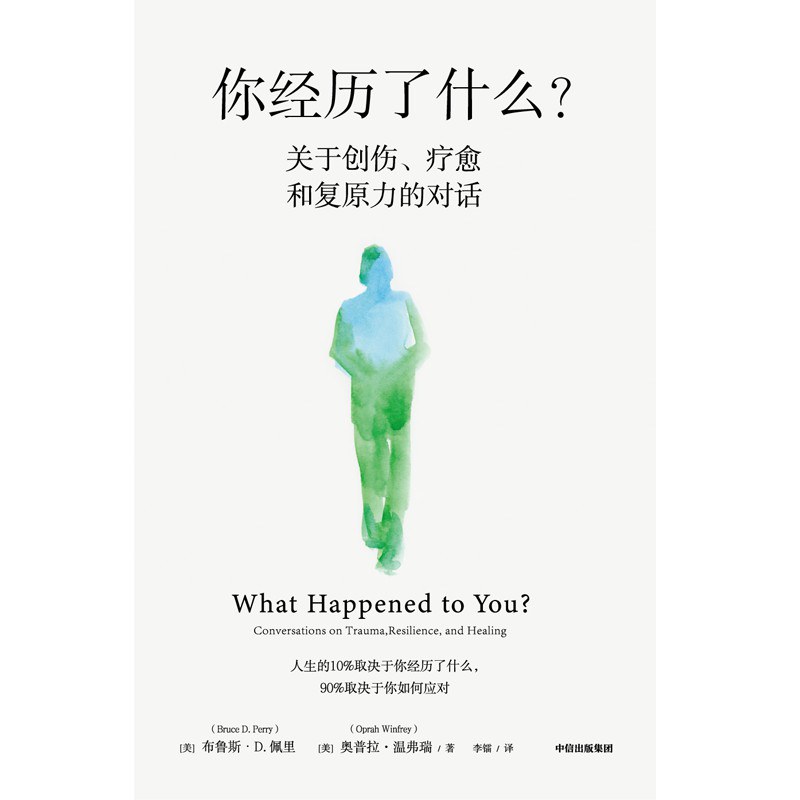

我们可以试试谈谈我们为什么会对某些事物产生恐惧。在《你经历了什么:关于创伤、疗愈和复原力的对话》这本书里,《奥普拉脱口秀》的主持人奥普拉·温弗瑞和儿童精神科医师、神经科学家布鲁斯· D.佩里在书中以对话的方式探讨创伤、大脑、复原力以及疗愈的问题,阐明背后的神经科学逻辑。

【美】布鲁斯·D.佩里 奥普拉·温弗瑞 / 李镭 / 中信出版社

关于恐惧,书里用我们对狗的恐惧来举例子说明。首先,这种恐惧可能是基于个人经历——比如说,小时候被狗咬过。大脑会在“狗”和“威胁”之间建立连接,因此会感到恐惧。

不过,有些人就算是没有真正和狗接触过,也有着对狗的深深恐惧。这种恐惧又是从哪里来的?

佩里认为这种恐惧可能来自跨代传递。比如,一个人成长的环境中,狗被训练用于狩猎、追踪和攻击人类。经历过许多世代之后,狗在仍然被用来威胁和恐吓,这就更加深了许多人对狗的跨代恐惧。祖父母的恐惧变成了父母的恐惧,之后又变成了孩子的恐惧。再者,想想看当一个孩子在看到狗的时候,突然被父母用力握住手;或者被紧紧牵着手匆匆跑过街道,极力避免,那时孩子的心中也会“感到”恐惧。

因此,恐惧或许并不来自事物本身,而是我们的大脑会在“事物”和“威胁”之间建立连接,因此我们对它产生了恐惧。当我们不了解某些事物的时候,可以尝试着多一点了解,而别先急着去讨厌或者惧怕什么!

很赞同他在书中总结的教学理念,他认为:

“讲课应该以学生的常识为基础,并最终超越常识。”

如果学生时代能遇到这样的自然老师,应该对博物学早早就产生了兴趣。对此,你有怎样的感想呢?另外,你害怕蟑螂或者其他动物吗?有尝试着去了解过它们吗,会有一些改变吗?欢迎在留言区告诉我们,本期依然有赠书等着大家,快去留言吧,感谢你的收听,我是陪你读书的筱诗,我们下期再见~

本期配乐:

ハム,Foxtail-Grass Studio - ひやむぎ、そーめん、时々うどん

Craig Duncan - Yankee Doodle/Battle Cry Of Freedom

Foxtail-Grass Studio - heaven sunshine

订阅方式

👆点我

👆订阅我

手机下方进入“我的”-“播客订阅”

👆每周一来

制作人/主播:筱诗 音频制作:译丹 发布时间:2022年5月29日 开奖时间:2022.6.6 中奖用户将会在留言下方收到我们的官方开奖信息,请及时查看,受疫情管控,部分出版社库房被封禁,暂时无法寄书,请您耐心等待,我们会第一时间寄出。

文章作者

郑筱诗

发表文章1篇 获得0个推荐 粉丝483人

三联中读《一周书讯》栏目主播

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里