“裤子大解放”:女生的穿衣自由有多难?

作者:郑筱诗

2022-06-12·阅读时长6分钟

大家好,我是筱诗。我们今天聊聊女生穿衣服的故事。巴尔扎克在小说《夏娃的女儿》中写道:

“女人的衣服是她最隐秘思想的持久表露,是一种语言,也是一种象征。”

每一个时代,对于衣着和时尚的标准都不同,比如在1875年以前,帽子绝对是衣着和时尚的标杆。任何社会阶层的人们都会认为,女性不戴帽子出门是不合时宜的。只有最贫穷的女性才会“露着头发”出门。

到了20世纪早期,手套摇身一变成为了当时最流行的单品之一,而且有钱人会大量购买,所有社交场合都需要戴手套,即使是吃饭或跳舞时也不能摘下。工人阶级女性着装的最低标准是至少要有一副手套。时尚女郎们就更不用说,她们会为每一件衣服都搭配一副专属的手套。经济学家拉弗曾说:

“衣着从来都不是轻浮的;它们始终是当时基本社会条件和经济压力的体现”。

服装中的阶级、性别与认同

[美]戴安娜·克兰 / 熊亦冉 / 译林出版社

阶级的不同确实深刻地影响了人们的着装选择,但随着时尚的发展进化,潮流的创造不再是简单的自上而下,下层阶级的服装也开始影响到中上阶级的着装选择。这种更多层次的时尚流通,也为服装的社会意义带来了更多的变化。

美国著名文化社会学家戴安娜·克兰在《时尚及其社会议题》一书中,调查了法国、美国和英国这三个国家在19-20世纪的时尚和着装选择,探讨服饰和时装风格这个“载体”所反映的“社会议题”。其中关于自行车如何实现了女生们穿裤子自由的过程很有意思。

自行车如何改变女装

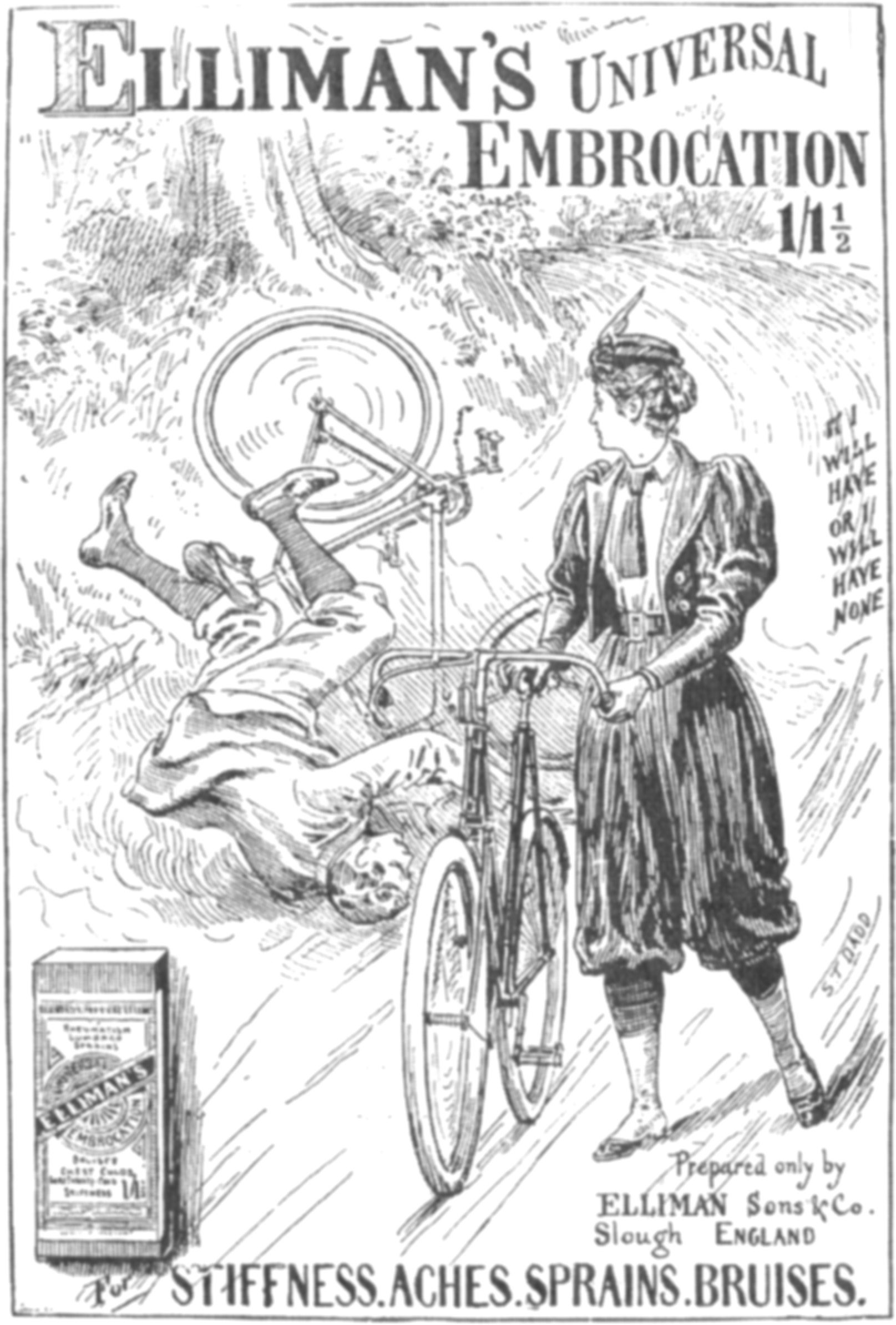

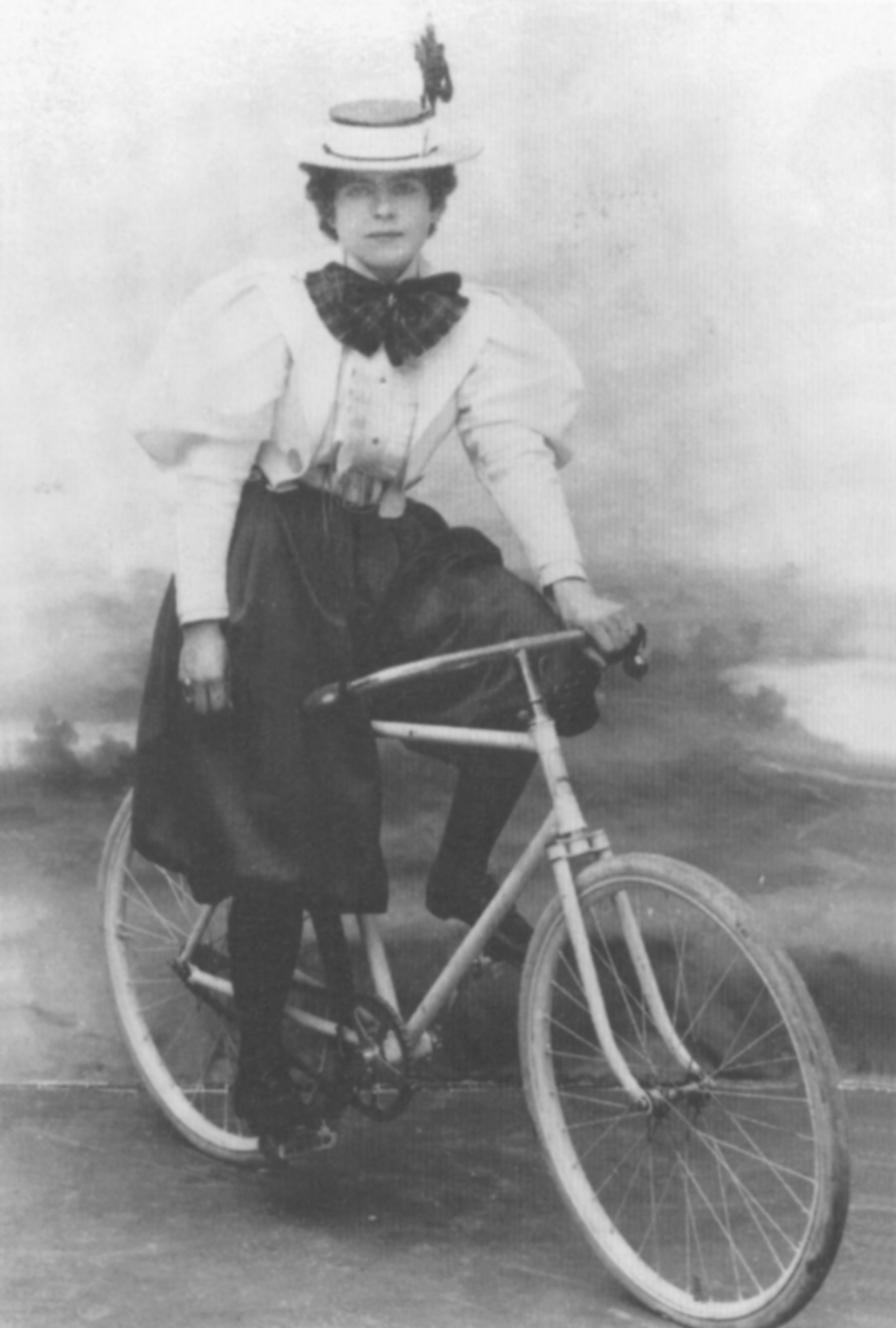

在自行车出现之前,欧美的女性是不允许穿裤子的,社会成规要求她们必须穿裙子。如果女性不穿裙子,她们就会遭到人们的“嘲笑和蔑视”,甚至敌意的尖叫。而自行车的普及改变了这一切。1817年,德国人德莱斯在法国巴黎发明了一台带车把的木制两轮自行车,标志着自行车的问世,其迅速成为欧洲人的青睐。

英国最早的女性骑行者是上流社会女性,她们会专程坐马车前往伦敦公园,就是为了去骑自行车。但是,穿着当时的裙装几乎没法骑自行车。当时发明了一款最合适的骑行装束,就是一种裤裙。这种裤裙看起来就像裙子一样,但实际上是一种及膝短裤和灯笼裤。另外,还有一种特殊款式的裙子,这种裙子在骑车时可以在腿上把裙子扣成裤子的形状。

除了着装不方便之外,女性骑自行车还会遭人冷眼,即便是自行车已经普及到工人阶级中间。

“女性骑行者无论到哪里都会遇到嘲弄的人群,有时还会遭受暴力(尤其在城市地区)……越是贫穷的地方人们对此越是愤怒。”

后来,女性终于可以穿裤子骑自行车,竟然还需要国家专门颁布一道法令,而且还是一道禁令。这是在法国的1892年,在发明了广泛普及、性能安全的自行车仅四年之后,法国内政部长就颁布了一条禁令,禁止女性穿裤装,这一禁令只有在骑自行车时才能解除。

因此,史学家们称自行车以这样的形式出现,“决定了能够唤起人们对于着装、女式短裤、女性解放和身体自由的现代观念的时刻……”自行车成了“解放的象征之一”,它彻底改变了人们对女装的态度。当然,这个过程十分艰难,人们用了很长时间才接受女性在大街上穿裤装,其间也是始终争议不断。

当中国女人穿上开衩裙

特别有意思的一点是,和西方正好相反,我们分享的第二本书《四万万顾客》的作者卡尔·克劳,他1911年以记者身份来到中国,他是上海滩最早一批开始从事广告和商品推销业务的外国商人,后来在中国生活了25年。他将当时四万万中国人全都看作潜在的顾客,研究他们的心理模式、生活理念、处事文化,可以是个名副其实的“中国通”。据说,1945年抗日战争胜利时,来到上海的盟军士兵往往人手一本袖珍版的《四万万顾客》,他们对于中国的了解大多来自于这本书。

书里有一章叫做《中国女人发现美腿》,卡尔·克劳回忆说他刚来上海时发现,女人们都穿长裤,不穿裙子。到了第一次世界大战后的某个时候,英美女人就开始从穿长裙改穿短裙,这股时尚风潮也很快飘到了中国的时尚之都上海。裙子越做越短,看到这种新潮流,这可把卡尔·克劳愁坏了。因为用不了多久,上海的女装裁缝们只需用上原来布料的三分之二,就能做出售价与以往相同的裙子。这意味着印花布的需求量减少,销量减少,广告业务量也会随之变少。

可是中国女性才不会管这些,她们已经迎接了这种新潮流。许多时髦的中国女郎已经换下长裤改穿裙子了,而且开始思考要如何使裙子变得时尚呢?女士们灵机一动,想到了一个令人满意的解决方案,那就是在长裙左侧开叉,至膝盖以上某一点,曳步时露出美腿的流线,甚至到下一季度,裙子两侧都开叉了,从此这种风格一直流行开来。

[美] 卡尔·克劳 / 徐阳 / 后浪·九州出版社

用战火宣泄彼此仇恨的军阀,晴天随处可见的方寸地摊,突出身材曲线的时尚旗袍,俱乐部门口候客的黄包车夫……克劳将自己在中国的所见所闻融入本书,避开了刻板印象书写方式和自以为是的西方优越感,字里行间充满对中国和对中国人的热爱,使我们能直面民国的市井街巷、普通人的百态生活,一窥当时的社会情况和风土文化。

潮流不断变化,给中国工商界带来了意想不到的后果。丝织厂最先受到打击。他们的产品或多或少遵循的是标准化生产,尽管偶尔会有一两家心血来潮地推出几次新花样,但货架上摆满的依然是中国女人年复一年购买的老一套,在旧衣服穿破前她们不会考虑买新的。厂家也从来不用考虑是否会过时。

现在,不同了,中国女人要求推陈出新,看到老存货就觉得不合时宜。美丽的新花样源源不断地从西方世界涌来,让女士们更加躁动不安。丝绸制造厂和销售商很快就发现,要想保住生意,就必须每季都推出新花样或新颜色。在此期间,许多销量稳定的老畅销品开始趋于滞销,最终一动不动。有些产品需要运到穷乡僻壤才能找到买主,卖给那些衣着不够入时的女人。

当铺老板也“卷”起来了

在工业革命之前,衣服不像现在这么便宜,衣服通常是作为人们最贵重的财产的一部分,甚至是去世时其亲人和仆人所应继承的财产之一。工业革命带来机械化生产,衣服才变得越来越便宜,下层阶级也变得很容易购买到。可在此之前,新衣服对穷人来说是难得的,例如有研究显示,在1780年巴黎及其周边地区被捕的278人中,只有28人有一套以上的衣服。

布料是如此昂贵且珍稀,以至于它本身就构成了一种货币形式。当资金稀缺时,衣服就会随着珠宝和其他贵重物品一起被典当了。而上海的这一波时尚风潮,让当铺也跟丝织厂一样,遭遇了震荡。

在此之前,每逢换季,当铺就会迎来典当旧衣物、放出小额贷款的重要业务。从前,对一个当铺老板来说,丝绸旗袍就是丝绸旗袍,转售价可以精确地预估。后来出现了潮流这回事,他遇上了前所未有的状况:春天值钱的旗袍,到了秋天会一文不值。这可真摸不清头脑了。于是,当铺老板只好不情不愿地研究起女士们的潮流来,化身为时尚专家,可以说是相当“(内)卷”了。

欢迎在留言区留下你的想法,本期依然有赠书等着大家,快去留言吧~留言下方收到官方中奖信息即视为中奖,请务必按提示领取奖品。

本期配乐:

Emilie-Claire Barlow - Yester-Me, Yester-You, Yesterday

Brigitte Bardot - À La Fin De L'Été

Mary L. - Amants

订阅方式

👆点我

👆订阅我

手机下方进入“我的”-“播客订阅”

👆每周一来

制作人/主播:筱诗 音频制作:译丹 发布时间:2022年6月12日 开奖时间:2022.6.19 中奖用户将会在留言下方收到我们的官方开奖信息,请及时查看,受疫情管控,部分出版社库房被封禁,暂时无法寄书,请您耐心等待,我们会第一时间寄出

文章作者

郑筱诗

发表文章1篇 获得0个推荐 粉丝99人

三联中读《一周书讯》栏目主播

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里