人类足迹名场面

作者:郑筱诗

2022-07-24·阅读时长5分钟

“那天中午,我正朝我的船走去,万分惊讶地发现海岸上有一个人的光脚脚印,在沙里十分显眼:我如遭雷击,站在原地,仿佛看见一个人凭空出现又消失一般;我侧耳倾听,四处张望;我什么也没听见,什么也没看见……那就是一个脚印,有脚趾、脚跟,脚上的所有结构都完完整整;它是怎么出现在那儿的,我无从得知,也无法想象。”

大家好,我是筱诗,我们刚才听到的是丹尼尔·笛福最著名的长篇小说《鲁滨逊漂流记》(又译《鲁滨孙历险记》)中最具代表性的情节之一,主人公在荒岛上意外发现了一个孤零零的脚印。

在西方人的想象中,这也许是一个最著名、印象最为深刻的足迹化石。苏格兰作家、《金银岛》《化身博士》的作者罗伯特·史蒂文森认为,这段情节足以位列文学四大代表性场景,比任何场景都更加“深刻地永远地印在了人们的脑海之中”。

星期五那超乎常理的脚印把鲁滨逊吓坏了:怎么会只有一只脚印,孤零零地印在本应空无一物的沙滩上?在荒岛上苦熬了一段孤寂时光后,如今他突然处处都能看见人类的踪迹,“每一丛灌木和每一棵树,每一声遥远的闷响,都仿佛是人类的痕迹”。

古代留下的印迹,如洞穴、小路和牙印,都被称作“足迹化石”。与变成化石的遗骸不同,它们讲述的是生者,而非死者的故事,它们见证了已逝生命的体重、步态和生活习惯,讲述着古代生灵的故事。

Laetoli足迹

大家知道我们已知最古老的原始人类印迹是距离我们多么遥远吗?那是成形于遥远的360万年前。1976年,位于现坦桑尼亚恩戈罗恩戈罗(Ngorongoro)保护区的利特里火山灰里,科学家们发现了一些原始人类印迹,被称为 “利特里足迹”(又译“莱托里足迹”、“莱托利足迹”)。

而且很有趣的一点是,“利特里足迹”被发现完全出于偶然。1976年,美国耶鲁大学的古人类学家安德鲁·希尔(Andrew Hill)和玛丽·利基(Mary Leakey)的研究团队,正在坦桑尼亚的利特里进行挖掘工作。

当时,玛丽·利基(Mary Leakey)带队的一群古人类学家在休息时互扔大象粪,其中一名兴奋的队员摔了一跤,结果出人意料地发现在他身下有一件前所未见的史前遗留物——360万年前,原始人类在泥土上留下的一行脚印,因为藏于火山灰下,它们形成了像水泥一样的固体,塑形完好,犹如石膏,在大自然的绝妙意外下得以留存。

《科学的画廊》用图像的方式讲述波澜壮阔的科学史中的绝美瞬间,莫比乌斯环、DNA、人类身体的对称性等等近200幅科学史上的经典图像,每一张图片都可以展现艺术与科学的交织,再现人类思想的高光时刻,也比较适合作为睡前读物,每一天看一幅图,结合一篇富有洞察力的科学小故事。

关于人类足迹的故事,这本书中讲到:利特里脚印引发了各式各样的推断和假设。它们和黑猩猩的脚印完全不同,倒是和现代人类的脚印差别不大,有成排的脚趾、后脚跟和弓形足。

这些独特的脚印同样包含很多有关其主人的有趣信息。比如,大脚趾旁紧挨着更小的脚趾,就像我们今天的脚趾一样,但它们没有分开,反而像黑猩猩的脚趾。因此,大脚趾不可能像拇指一样被使用。一连串的凹陷同样显露出原始人走路的方式:脚后跟最先着地,前脚趾随后踮起,脚后跟再离地,如此反复,就像我们自己走路的方式。

在这些脚印之间,贯穿着一大一小两个原始人类的足迹。两个脚印的长度为19厘米和20厘米,表明他们的身高分别为大约120厘米和152厘米。小脚印紧随大脚印之后,与前面的大脚印有些重合。人们不禁猜想,这些印迹也许可以被称作上新世“第一家庭”(地质学上指地质年代新生代。第三纪的最后一世,在中新世之后、更新世之前,约当一百八十万年前至七百万年前),如同亚当与夏娃“手牵手,迈着踯躅而缓慢的步伐”向前走去。

科学家还进一步猜测,也许还存在着第三个人。莱托利体重较轻的那个人(因为脚印相对较浅)步履不平,有一侧身体的承重更大——可能抱着小孩。

同样,科学家还得出一个结论:这串足迹足以证明,人类的两足行走并不是制造工具的始因,因为直到莱托利脚印留下后的一百万年人类才开始制造工具。正如有科学家判断,脑部体积的增大很可能是制造工具的动因,而不是双手解放作为他用这样简单。

这些史前生活的特殊印记捕捉到了我们祖先的动态生活,这些印记可以让我们见到我们的祖先们令人着迷的一面,他们的过去轻轻擦过了我们的现在,他们踏入我们的时光,仿佛是在邀请我们踏上一段神秘之旅。即使只看现场照片,也会让人顿生离奇之感,仿佛留下脚印之人才刚刚离去,足迹依然无比新鲜,闪着水光,好像只要走快两步,我们就能追上他们。

未来化石

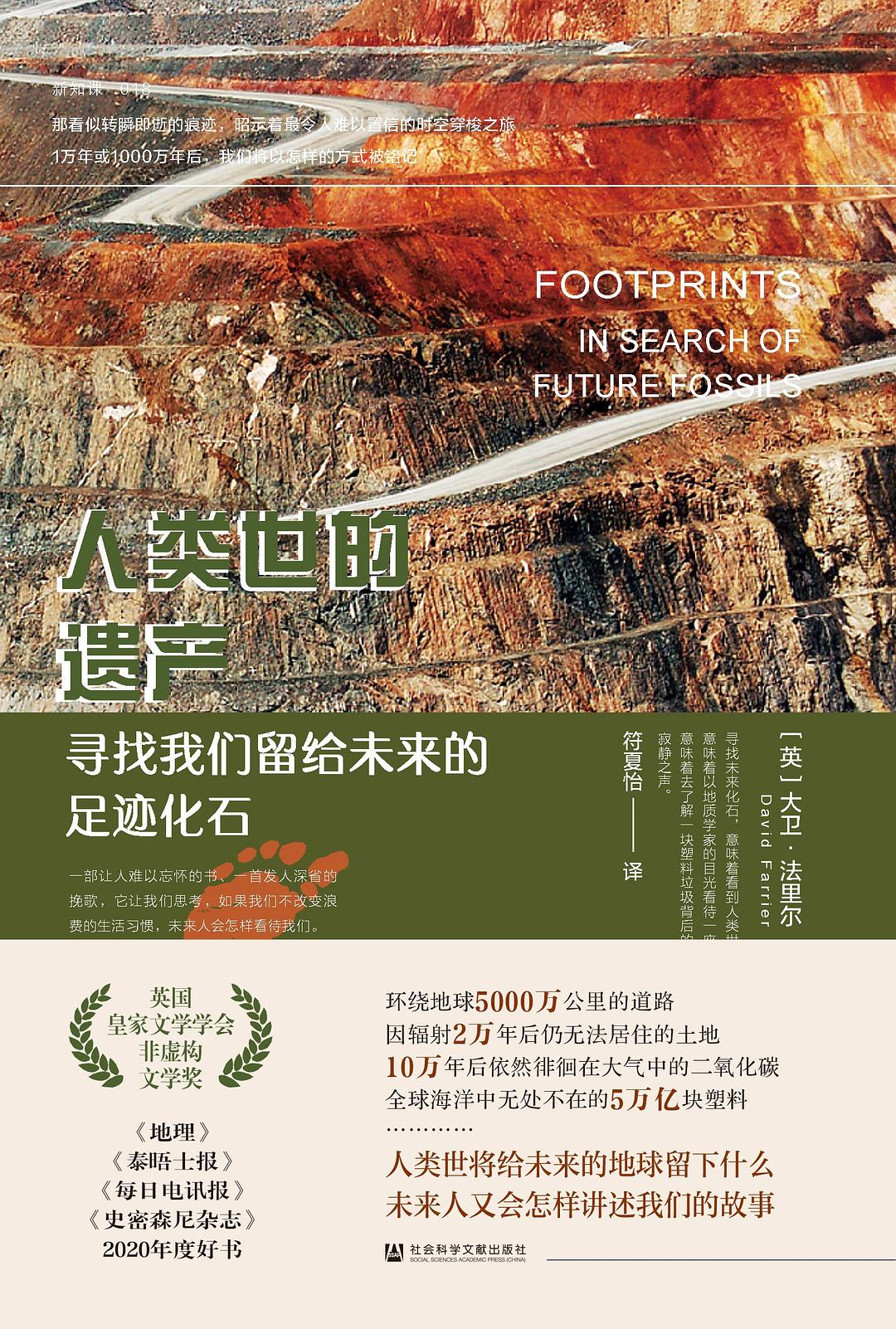

《人类世的遗产:寻找人类留给未来的足迹化石》的大卫·法里尔作者将目光投向了未来化石。作者试着探索人类世这个全新的地质年代会给未来留下些什么,以及人类将以什么样的方式被铭记。作者搜寻所谓的“未来化石”,挑出那些最能抵挡时间冲刷的事物——比如一个巨型城市如何变成地层中一层薄薄的混凝土、钢铁和玻璃的混合物;环绕地球的长达5000万公里的公路跨越千里,为我们的城市输送材料,它们未来又会变成什么模样;还有那些材料本身的故事,比如眼下正在全球海洋中四处流动的5万亿块塑料。人类留下了许许多多确凿无疑的痕迹,在地表挖出的深坑、用垃圾囤积起来的巨大填埋场,这都将给我们不会看见的未来时代留下足迹。

未来的化石几乎无处不在,就在我们身边,在家中、在公司,比如你的笔记本电脑的塑料外壳和里头的钛金属零件,或是手边的咖啡杯,甚至就在我们的体内。

作者说,未来化石就是我们的遗产,是我们左右历史如何铭记我们的机会。它们将会记录,面对明确的未来威胁,我们究竟是要毫无顾忌,一意孤行,还是要认真对待,改弦易辙?我们的足迹将向未来揭示我们曾经如何生活,透露我们所珍惜或忽视的事物、我们所踏足的旅程,以及我们所选定的方向。

[英]大卫·法里尔(David Farrier) / 符夏怡 / 社会科学文献出版社 / 2022-3

这本书翻开之前,本以为是硬核科普书,没想到有着散文般的语言,旁征博引,科学与文学交相辉映,发现作者大卫·法里尔原来是一个文学博士、爱丁堡大学“文学与环境学”教授,惊讶于原来还有这样奇妙的学科,真是有趣哇!

订阅方式

👆点我

👆订阅我

手机下方进入“我的”-“播客订阅”

👆每周一来找我

制作人/主播:筱诗 音频制作:译丹 发布时间:2022年7月24日 开奖时间:2022.8.1

【赠书大放送】赠书参与方式:在本期留言区留下你的想法,我们会在一周后评论区开奖,评论收到官方回复,即视为中奖,请及时查看,过期不候,奖品将于两周内寄出。受疫情管控,部分出版社库房被封禁,暂时无法寄书,请中奖者耐心等待,我们会第一时间寄出。

文章作者

郑筱诗

发表文章1篇 获得0个推荐 粉丝494人

三联中读《一周书讯》栏目主播

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里