请回答1984:重读经典的伟大冒险|名家书单

作者:郑筱诗

2022-08-14·阅读时长7分钟

在一个资深读者的书架上,一定会有书话、书评、书史、书典的一席之地,就像经典与阐释同行,读者一边读书,一边读着关于书的书。那些关于书的书,在时间的流逝中一样可以淘洗为经典之作。当一个读者足够老,总会看到它们一再归来。而重读中的旧识与新见,也是别样的读书趣味。

大家好,我是筱诗。大家有没有曾经很喜欢,多年以后再次重读,依然会让你倍感欣喜的一本书呢?

本期是与复旦大学新闻学院教授、博士生导师、著名书评人马凌老师制作的一期联合书单。熟悉的朋友可能知道,我们在今年推出了一档非常重要的关于如何读书、如何选书、如何做读书笔记、如何搭建自己阅读体系的训练营,我也因此有机会与马凌老师探讨了很多关于读书的话题,比如最近聊到了她今年又重新拿起阅读的几本经典书。

以下文字与音频不完全一致,补充更多导读内容。

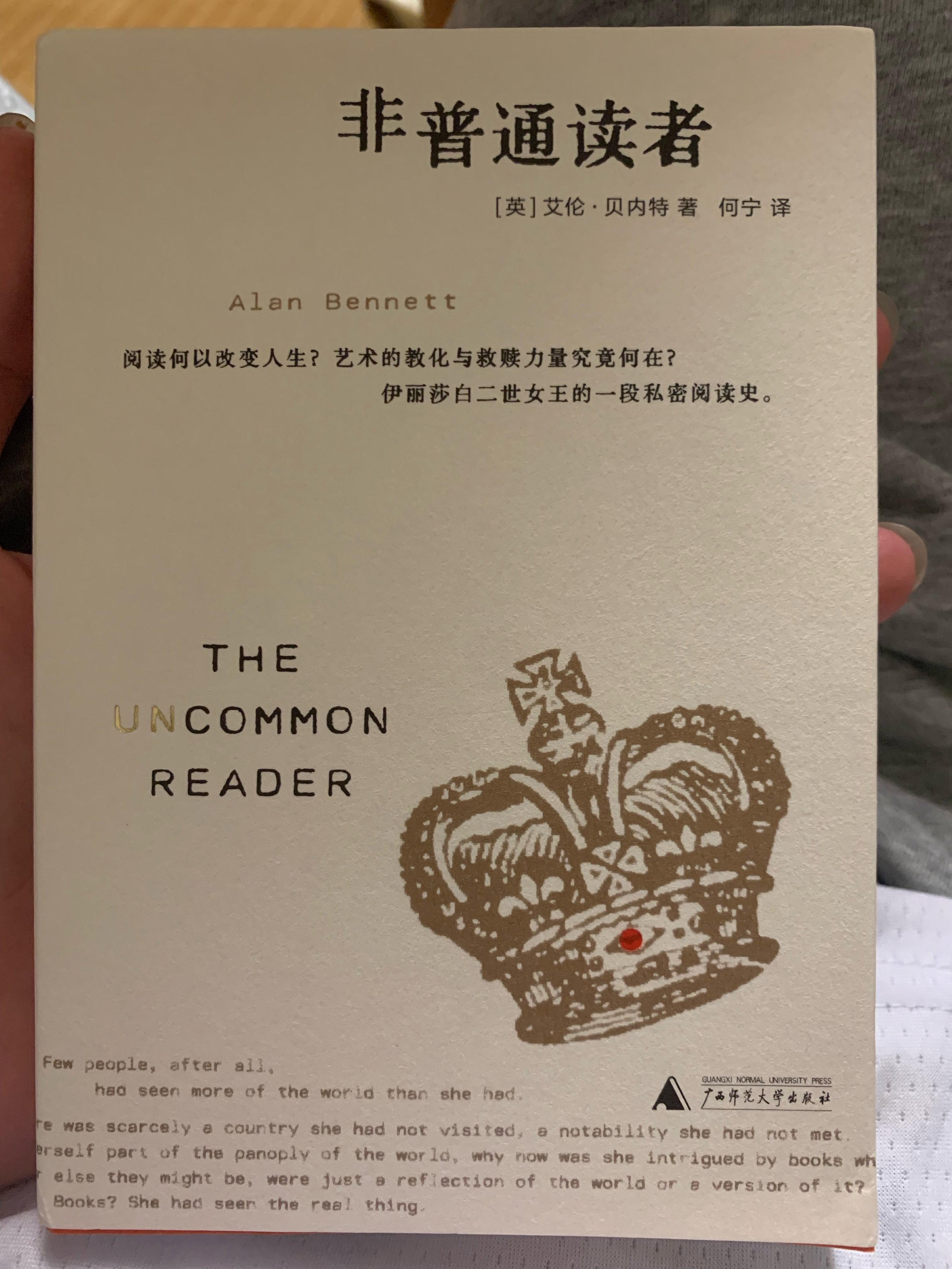

《非普通读者》

[英] 艾伦·贝内特 / 何宁 / 广西师范大学出版社 / 2022-6

2010年首版初读 2022年再版重读

关于读书的书,可以是一部小说吗?英国作家艾伦·贝内特说:当然可以。贝内特勇气超凡,拒绝英国女王受勋——两次!2007年更是大胆,他在小说中为大不列颠女王设计了另一种阅读人生。贵为女王,当然是“非普通读者”,读者可以想象一个七十岁的奥黛丽·赫本,然后把格里高利·派克换成“书”,把“罗马”换成“文学共和国”,这是一个因爱而逃离的故事。小说结尾,女王看过了大量文学作品,决定成为一名“作者”。

《非普通读者》本是登载在《伦敦书评》上的一个短篇,迅即风靡全球,盛况堪比《查令十字街84号》。2010年本书中译本面世,它字里行间的微妙,兼顾对王室和英国文化的揶揄,还有对英国文学的品评,打击力度太大,文学老兵才能懂。比如“非普通读者”自然令人联想到弗吉尼亚·伍尔夫的《普通读者》,“普通读者”又是来自英国国民阅读领袖约翰逊博士的笔端,他曾说:“我很高兴与普通读者们意见一致;因为,在所有那些微妙的高论和鸿博的教条之后,诗坛的荣誉桂冠,最终还得取决于未经文学偏见污染的读者们的常识”。

可是,在小说中,女王犀利地指出,约翰逊博士的作品“大多是自以为是的废话”。贝内特以女王形象为幌子,夹带私货,将自己心仪的书单植入,将自己不喜欢的作者拈出,聪明,太聪明。今年重读,女王铂金庆典刚过,她和小熊一起敲杯子那段,很美,很暖。书做成了口袋书,一个多小时也就看完了,但一个多小时的时间里要不断接住作者抛来的梗,频频点头,前俯后仰。真的,要当四十年读者,才能接住所有关于书的“黑话”,书虫们有一个秘密的联合王国,这是真的。

《重读经典的伟大冒险》

那些关于读书的书从来都有稳定的小市场,是给仿徨失措的读者的指南针,是给同病相怜的书友的定心丸,也是教授们、作家们、编辑们技痒难耐、大有可为的竞技场。

[美] 大卫·丹比 / 冯莉 / 北京日报出版社 / 2022-4

2003年首版初读,2022年新版重读

1991年,48岁的知名记者、评论家大卫·丹比遭遇中年危机,他厌倦了自己所供职的大众传媒制造出来的表象碎片,回到自己的母校哥伦比亚大学,重新修读“文学人学”和“当代文明”两门核心课程,希望亲自验证一下,很多经典作品是否“像右派说的那么无趣,或像左派说的那么邪恶”。

他不仅阅读课程要求的经典之作,也观察着老师和同学,参与并记录几乎算是激烈的课堂辩论。对于他自己而言,这的确是一场穿行于经典作品、重新认识自我的伟大冒险。他意识到:经典没有建构霸权,它同时打开了许多扇门,并不断质疑西方世界本身的观念。“核心课程震动了那么多学生的思维习性,违反了那么多当代的信条,挑战了那么多种形式的懒惰,以至于它们不但一点也不保守,反而是大学部课程里最激进的科目”。

丹比将他的听课笔记和读书笔记升华为一本书《重读经典的伟大冒险》。2003年,本书的第一个中译本以《伟大的书》为名在大陆出版,适逢“通识教育”“博雅教育”正在普及,本书向中国读者展示的书单、还有师生们的课堂讨论,令人耳目一新。相当一部分读者将本书当作“经典导读”,因为书中涉及六十余位代表作家及其作品,文学、哲学、政治学、经济学、社会学,应有尽有。

但是,每一位想从本书中照抄观点的读者注定失望,因为丹比不赞同将经典当作意识形态之战的思想武器,他所做的一切努力都是倡导“回到纯粹的阅读”,充分体会观点的交锋,直面所有含混复杂之处。将近二十年过去,几十部“伟大的书”可以对抗相对主义、功利主义、拜金主义、技术中心主义和政治激进主义吗?2022年重读本书新的中文版本,服膺于丹比的见解:经典并不一定带来答案,但是经典最善于提出问题,人文精神正是蕴含在思索之中。

《小说的艺术》

[法] 米兰·昆德拉 / 董强 / 上海译文出版社 / 2022-4

1995年首版初读,2022年新版重读

上世纪八十年代末,米兰·昆德拉的小说《生命中不能承受之轻》在中国出版,同时流行的还有1988年根据这部小说改编的电影《布拉格之恋》。因缘际会,昆德拉一度是在中国最著名的当代外国作家,因此当他的《小说的艺术》中译本于1995年面世,文艺青年们几乎人手一册——当然,不乏有人被书名误导,以为是一本“小说创作指导手册”。该书文体芜杂,有谈话,有杂文,有演说,堪称文眼的是第一篇《受到诋毁的塞万提斯的遗产》。

“塞万提斯认为世界是暧昧的,需要面对的不是一个唯一的、绝对的真理,而是一大堆相互矛盾的相对真理(这些真理体现在一些被称为小说人物的想象的自我身上),所以人所拥有的、唯一可以确定的,是一种不确定性的智慧。”

虽然在上世纪90年代的语境中,昆德拉反对极权主义的立场使他的形象本身被符号化,他却坚决反对作为政治寓言的文学,在他看来,“奥维尔跟我们说的东西,完全可以在一篇随笔或者一篇论战文章中说出(甚至说得更好)。”而“小说的精神是复杂性。每部小说都在告诉读者:‘事情要比你想象的复杂’”。

值得一提的是,《小说的艺术》先后有四个中译本(唐晓渡译本、孟湄译本、尉迟秀译本、董强译本),上海译文出版社在2004、2011、2012、2013、2014、2019、2021、2022年不断出版,堪称一个现象。

当年读本书,觉得昆德拉对于极权政治有“应激障碍”,满额头都是忧虑的沟壑。今年重读,意识到紧皱的眉头值得尊敬,诺贝尔评委们欠他一个奖。可能更重要的是,昆德拉给“小说的艺术”带来全面解放,从道德、政治、唯一绝对真理下解救出多元、复杂与暧昧,那些小说之为小说的东西。在这个意义上,中国的广大文学读者欠他一笔账。

《作文杂谈》

梁启超、夏丏尊、叶圣陶、朱自清、吕叔湘等先生,面向中学生谈读书与作文之道,诚恳朴厚,娓娓道来,是教育史上的佳话。

张中行 / 开明出版社 / 2021-7

1984年首版初读、2021年新版、2022年重读

我们最后将时间轴拉回到1984年,这是属于马凌的请回答1984。马凌回忆说,在那个尚不知‘炒作’‘宣发’为何物的时代,有一本书默默征服了一批中学语文老师和中学生,其中也包括正在读高一的她。“一次作文大赛的奖品,由语文老师轻轻放到我的课桌上。这套心法逐渐被我内化为个人读书习惯,受益匪浅”。

这本书就是1984年人民教育出版社出版的张中行先生的《作文杂谈》,该书广征博引而又深入浅出——读什么——“读好的、取法乎上上”;怎样读——“质与量并重”;精与博——“不可截然分开”;读与思——“融会贯通形成自己的思路”;眼力的培养——从借用别人的眼力到形成自己的眼力……诸般论述,明白晓畅,符合中学生的水平与理解能力。

2021年本书再版,”今年欣然复读一遍,依然觉得金针度人、春风如沐。我想,唯有像张中行先生这样融贯经史百家之言、历览古今中外之书,才能举重若轻;也唯有那个时代的读书人,宅心仁厚,淡泊名利,既愿意提点后学,又不炫学不自夸,才能成就这样一册‘大家小书’吧”。

马凌老师比我要年长一些,但当她说起学生时代难忘的书,我也立马想起小时候遇到自己喜欢的一本书,看得饭都不想吃,我妈怎么叫我我都不动的那些画面。所以,一到读书这件事上,好像就会让人忘记年龄,读书这件事儿把我们拉得特别紧密,可以一直聊下去。在我们的合作过程中,我发现她真是超级热爱读书的一位大姐姐,关键人家还特别会读书,可以创造自己的一个读书宇宙,这就更让人羡慕。我尤其受启发的是在讲如何泛读的方法,什么书不需要精读,泛读就可以,又如何做到不走马观花,实现有效泛读,对于我们现在忙碌的一天恨不得拆成两天用的人,在读书这件事情上如果能学会如何做些有效减法,是一件特别值得的事情。

今天的分享就到这里了,欢迎大家了解更多关于读书、做读书笔记的相关内容,我们期待与你相见。希望大家留下你的听后感受,本期依然有赠书等着大家,让我们一起重读经典。

本期配乐:

Phil Keaggy - Maturity

Tommy Emmanuel - Since We Met

订阅方式

👆点我

👆订阅我

手机下方进入“我的”-“播客订阅”

👆每周一来找我

制作人/主播:筱诗 音频制作:译丹 发布时间:2022年8月14日 开奖时间:2022.8.22

【赠书大放送】赠书参与方式:在本期留言区留下你的想法,我们会在一周后评论区开奖,评论收到官方回复,即视为中奖,请及时查看,过期不候,奖品将于两周内寄出。受疫情管控,部分出版社库房被封禁,暂时无法寄书,请中奖者耐心等待,我们会第一时间寄出。

文章作者

郑筱诗

发表文章1篇 获得0个推荐 粉丝483人

三联中读《一周书讯》栏目主播

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里