《劳动合同法》不是“狼来了”游戏

作者:蔡昉

2018-02-24·阅读时长4分钟

本文需付费阅读

文章共计2050个字,产生4条评论

如您已购买,请登录迄今为止,关于《劳动合同法》辩论的正反双方,虽然观点和论据针锋相对,却陷入共同的认识误区。反方认为该法的出台时机尚早,可能助推中国劳动力成本提高的趋势,导致劳动密集型产业比较优势过早丧失,“中国制造”不再具有国际竞争力;正方坚决拥护该法的出台,认为可以尽早结束劳动力价格低廉的时代。双方都认为其立法初衷在于通过提高劳动者报酬,把劳资关系的天平向劳动者一方倾斜,因而不可避免的结果就是提高劳动力成本。按照这两种观点,对于长期的劳动力低成本优势,《劳动合同法》的颁布都具有“狼来了”的惊世骇俗效果。

不错,《劳动合同法》的实施的确会产生提高劳动力成本的效果,但其初衷不在于此。首先,针对企业在劳动关系中的滥用现象,《劳动合同法》做出的新规定,着眼于在无论何种条件下,在任何经济发展阶段上,都必须保护的一些劳动者基本权益,由此导致的企业成本,应该属于必须和必要的。其次,主要针对以往就业中的非正规性,《劳动合同法》对部分不合理用工和不规范劳动关系进行了规制,把以往的不规范、不统一,常常是在一对一的讨价还价中决定的雇佣和解雇行为,从有利于保护雇佣双方合法权益出发加以规范化。由于在劳动关系中存在的不对称现象,长期以来在现实中不利于劳动者的处理方式居多,因此,对此进行规制以后,企业可能面临着增加开支的影响。除去那些单纯依靠血汗工资制度挣钱的极端情形,我们可以合理地假设,由于《劳动合同法》的执行,在合法雇佣关系范围之内,可能使企业工资成本支出增加5%~15%。

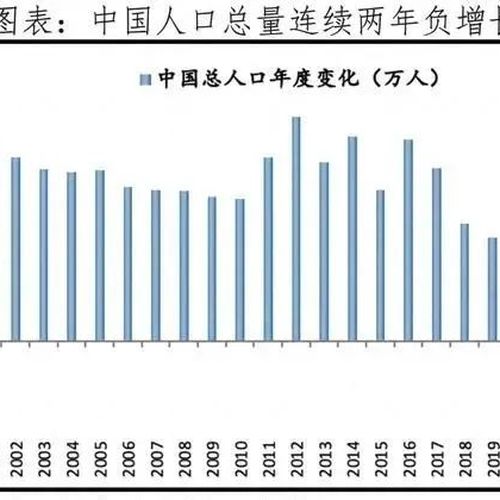

这个劳动力成本增加的水平并不可怕。将这一增长趋势与常规的工资增长做比较发现,城镇正规部门的工资水平,自1999年以来每年保持2位数的平均增长率,2006年增长率为12.7%,而以农民工为代表的非农产业非正规就业者的工资水平,近年来增长也很快。例如,农民工的工资在2003年以前大约10年的时间里,几乎没有什么增长,而从那以后则逐年加快增长:2003年提高0.7%,2004年2.8%,2005年6.5%,2006年11.5%,2007年则提高了20%。

文章作者

蔡昉

发表文章0篇 获得0个推荐 粉丝4人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里