“天生失败者”的命运形成

作者:苌苌

2018-05-17·阅读时长6分钟

本文需付费阅读

文章共计3202个字,产生0条评论

如您已购买,请登录

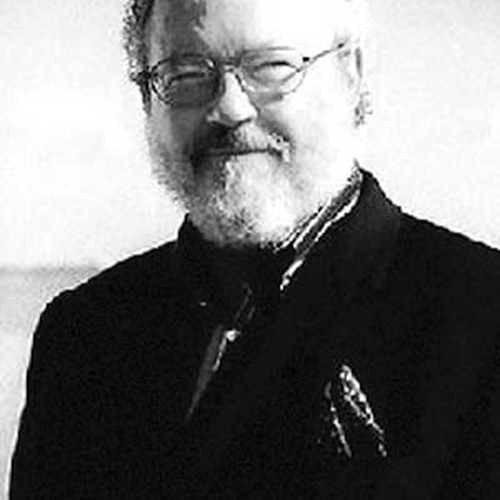

国内还是有几位把写小说当做艺术来做的人,比如最近新出版了小说的韩东和鲁羊,他们还有一个共同特点都生活在南京。在南京生活的作家相对集中。生活在南京的文艺批评家李小山说:“如果说南京的艺术和文学有什么典型性,这种典型性就是这个城市的典型性:文雅、精致、讲究趣味,缺乏激情和冒险精神,含有一点没落的情调。”这似乎和我作为一个外来者观察到的这座城市的气质也很匹配——夏天蓊郁的梧桐让她显得很有诗意,但挡不住大太阳把人都晒蔫儿了;冬天的天空通常是阴郁和沉闷的,生活是缓慢的,呆板的,充满温情。但那句话是李小山在几年前说的,在本周接受采访时候,他有了新的想法。李小山是一位对南京作家有长期深入了解的文艺批评家。这两年的南京让他看到,“市场经济、体制对个人的影响力最终导致了南京文化生态产生变化。生活节奏相对以前加快了,原先理想化的想法慢慢剥落,城市之间只有个性没有共性。写作在生活当中的作用正在大大降低,对个人来说,不能再像以前那样带来自赎的满足感,而是信仰对象化,也就是说,写作就是写作本身,你必须有这个信仰。南京的作者普遍对写作的定位比较高,南京的作家不写畅销书,也就意味着被边缘化。高端写作在这个时代被边缘化得很厉害”。虽然说“高端不意味着不畅销”,但如果离开些距离看那座城市,发现至少她的典型性中,就有些东西阻碍着两者统一。李小山并不否认城市的典型性仍然在南京的作家身上发生作用,“每一个记忆都有文化积累的惯性,这种文化必然在写作者身上延续”。如果不能统一,选择高端也是好的。

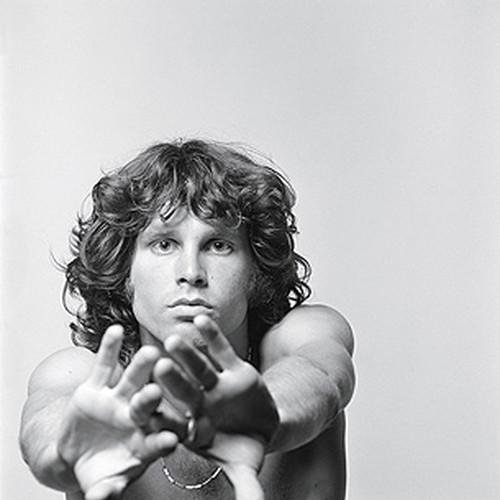

韩东的后脑勺上长着一块“反骨”,让人很容易制造一种因果关系,因为他为人也的确恰好有反权威的倾向。他对哲学思辨的爱好,与其说是体制内接受教育的结果,不如说是出于天性。韩东一直对“将作家作为自己唯一的职业”这一选择很坚定。当他周围有相同文学趣味的人迫于时代的焦虑,生存形式上做了一些策略调整,不太坚持严肃文学写作的时候,他则将自我选择带来的贫寒、动荡和挫折一一承受下来。李小山的一篇文章里说:“作协曾经向他招手,但他原则性地放弃了这种庇护。”而韩东并不觉得这意味着什么,他仅将此看做一种个人选择。这么做的结果是,他可以集中精力写作,拥有相对自由的心灵,但要面临极大的生存压力。

但生存压力也不会让他把出版速度加快,尽管他每天都在写。2000年后开始写长篇小说,有了一定的读者,压力减缓。在几次采访中,他愿意让我感觉到的他的压力,永远是写作本身面临的追求真理的压力。生活中,韩东成了被朋友们保护的对象。饭桌上,他经常是中心人物,但并非通过哗众取宠或高屋建瓴的言论。韩东的朋友吴宇清说:“他一直把文学看做是人生的一个实践,并不把文学过度神圣化。他看向人的内心,而且目光深远,逻辑缜密,熟人纷纷将他视为‘智者’,也愿意聆听。”以前去南京,以为作家的聚会是家常便饭,但韩东说那是我的错觉,现在“一个月也赶不上一回了”。

文章作者

苌苌

发表文章0篇 获得0个推荐 粉丝0人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里