嬉皮士风格式微了么?

作者:杨聃

2018-11-08·阅读时长7分钟

本文需付费阅读

文章共计3538个字,产生5条评论

如您已购买,请登录

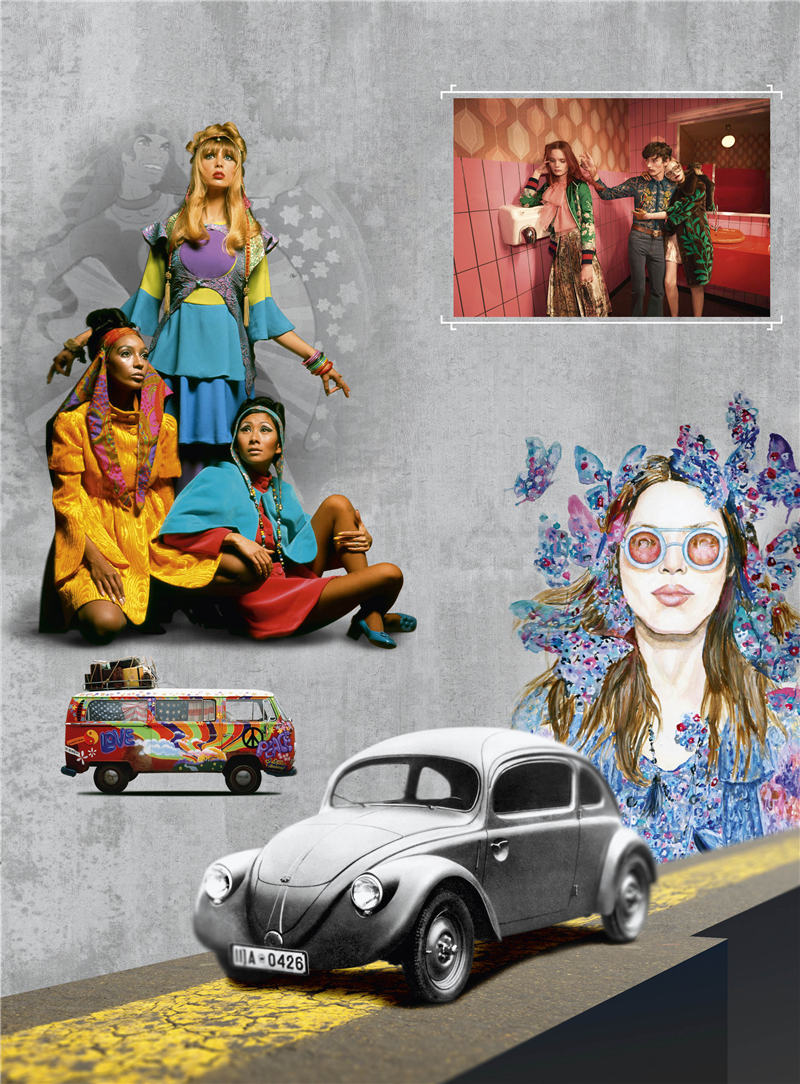

嬉皮士的爱车停产了

不久前大众宣布明年停止生产标志性车型甲壳虫,一时间引发了大批“回忆杀”。我一直想开辆甲壳虫,像伍迪·艾伦在自导自演的电影《傻瓜大闹科学城》(Sleeper,1973)里饰演的米勒斯·门罗那样“误打误撞”开启一段旅途。这款如同树蛙一般造型的小巧汽车,在有些人看来是文艺青年的标配,有些人认为它是叛逆精神的代表。

当阿道夫·希特勒委托费迪南德·保时捷在20世纪30年代设计甲壳虫时,本打算让所有的雅利安家庭都能拥有,其低廉的价格在当时相当于一辆摩托车,没想到德国民众没有买账。在事与愿违了几十年之后,甲壳虫成了与可口可乐相当的全球商品。它的成功不全靠“性价比”,还取决于对不同文化想象力的捕捉。在德国,它代表了战后的“经济奇迹”,并帮助推进了欧洲的全民汽车时代到来;在墨西哥以及整个拉丁美洲,它象征着经济动荡下所必需的坚强韧性。难怪荷兰莱顿大学的欧洲史教授伯恩哈德·列赫尔(Bernhard Rieger)用了400多页的一整本书《人民的汽车》,从文化的角度来讲述这款单一车型。

20世纪一款汽车的流行自然离不开其最大市场——美国,要知道60年代美国市场的汽车销量占世界总销量的48%。他们普遍喜欢体型宽大、线条凌厉的款式,就像不断加长加宽的福特野马那样,这与体型小、车身圆润的甲壳虫所呈现的完全相反。从1949到1963年,甲壳虫几乎看不出外形上的变化,大众的广告中甚至还标榜了它在设计上的一致性。如果没有那条幽默的广告标语“往小了想”(Think Small),甲壳虫在美国市场的表现恐怕要以惨淡收场。

纽约一家小广告公司DDB为了节约成本,用黑白印刷广告来呈现甲壳虫,本该用浓墨重彩渲染的车身形象几乎只占了不到十二分之一的版面,其余空间通通留白。这跟其他同期颜色鲜艳、排版丰富的汽车广告相比南辕北辙。当它恰到好处地出现在挤不进小车位,以及加油把钱包掏光了的窘境时,却显得实用极了。美剧《广告狂人》第一季中就有追溯“往小了想”的桥段,身为创意总监的唐·德雷柏(Don Draper)和同事们讨论甲壳虫的新广告时,有人说印刷品上车子小得连样子都看不清。这则广告界的经典案例不仅位列20世纪最佳策划,还将广告创意引入了全新的方向。

与此同时,甲壳虫在60年代还撞上了免费的宣传机会——嬉皮士运动。经济适用的甲壳虫满足了他们“在路上”的需求,与福特雷鸟不同的是,青少年只需要在暑期勤奋一点就有能力攒一辆。1967年“爱之夏”,十多万人涌入旧金山海特-阿什伯里区。像《San Francisco》歌词中描绘的那样,无论男女都披散着头发,头上别着鲜花。他们或赤脚游荡在街头,或躺在金门公园的草地上聊天,街道与陌生人家的地板即是他们的住所。摇滚歌手无时不在免费献唱,人们吸食着大麻,自由地恋爱,甲壳虫也点缀其中。

文章作者

杨聃

发表文章131篇 获得3个推荐 粉丝470人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里