亿万富翁们的太空梦

作者:袁越

2019-01-16·阅读时长37分钟

本文需付费阅读

文章共计18787个字,产生58条评论

如您已购买,请登录

供图/视觉中国

1972年12月7日凌晨,“阿波罗17号”太空飞船在“土星5号”(Saturn V)火箭的推动下顺利升空,执行最后一次阿波罗登月任务。3天之后,飞船进入月球轨道。12月11日傍晚,由地质学家哈里森·施密特(Harrison Schmitt)驾驶的登月舱成功降落在月球表面,指令长尤金·塞尔南(Eugene Cernan)率先跨出舱门,成为第11位踏上月球土地的地球人。

塞尔南和施密特在月球上停留了3天,完成了多项科考任务。最后一次出舱任务完成之后,塞尔南站在舱门前,回望了一眼脚下这片苍凉的土地,在对讲机里向全世界说了下面这段话:

我现在就站在月球表面,即将踏完人类在月球上的最后一步,然后回家,恐怕得过一阵子才能再回来,不过我相信这不会需要等太长的时间……如果上帝允许的话,我们将带着全人类的和平与希望回到这里。

说完这段话,塞尔南登上梯子,钻进登月舱,身后是人类在月球上留下的最后一排脚印。3天之后,“阿波罗17号”顺利返回地球,阿波罗计划宣告结束。

4年之后,塞尔南从美国国家航空航天局(NASA)退休,去一家私企任职。此后他又换过好几个工作,但始终没有忘记自己的太空梦,一有机会便向公众宣传太空探索的意义。可惜的是,直到他2017年1月16日在休斯顿一家医院去世时为止,人类再也没有如他预言的那样回到他留下脚印的那个地方,甚至连接近那里的尝试都没有过,难怪NBA球星斯蒂芬·库里会认为阿波罗登月是个骗局。

套用一句俗语:本以为那是开始,没想到已达巅峰。

大幕拉开

阿波罗登月计划结束之后,几乎每一届美国总统都曾经承诺美国会有下一次太空冒险,NASA将会把美国宇航员送回月球,甚至登陆火星。但是,将近半个世纪过去了,NASA仍然在距离地球仅几百公里远的国际空间站(ISS)附近徘徊,再也不敢越雷池一步。其他国家也丝毫没有追赶的意思,以至于人类自“阿波罗17号”返航之后就再也没有离开过近地轨道。《华盛顿邮报》专门报道太空探险的资深科技记者克里斯蒂安·达文波特(Christian Davenport)评价说,这就好比当年哥伦布发现了新大陆,但却无人跟随。

为什么会这样呢?一个很容易想到的解释是:NASA没钱了。在阿波罗计划的鼎盛时期,NASA每年的预算高达50亿美元,1966年甚至差点突破60亿美元大关,这个数字占当年美国联邦政府总预算的4.41%。相比之下,2017年NASA的年度预算为195亿美元,总数虽然多了,但实际上只相当于美国联邦政府年度预算的0.47%,其真实价值是阿波罗计划期间的十分之一。

美国政府为什么不愿给NASA拨款了呢?一个简单的答案是:没有动力了。熟悉“冷战”历史的人都知道,阿波罗计划的初衷并不是为了登月,而是为了和苏联较劲。虽然美国总统约翰·肯尼迪在公开场合坚称载人登月是为了科学,但私下里他不止一次强调这事的唯一目的就是战胜苏联人。根据后来公开的保密资料显示,当时的NASA局长詹姆斯·韦伯(James Webb)曾经在一次内部会议上请求肯尼迪为一项太空环境研究项目拨款,肯尼迪不耐烦地打断了他:“我们所做的一切都是为了比俄国人早登上月球,否则我们绝不会花费这么多钱(给阿波罗登月计划),因为我对太空并不怎么感兴趣。”

可惜肯尼迪于1963年底遇刺身亡,没能亲眼看到尼尔·阿姆斯特朗(Neil Armstrong)的登月壮举。问题在于,后来的那几位美国总统难道也和肯尼迪一样对太空不感兴趣吗?答案很可能真的如此。NASA历史学家罗杰·劳尼奥斯(Roger Launius)曾经撰文指出,美国人虽然天生爱冒险,但他们的冒险都是围绕着4G进行的,即枪、黄金、荣誉和上帝(Guns,Gold,Glory,God),NASA自然也不例外。阿波罗计划的核心目的是争荣誉,争到了就没兴趣了,因为太空里既没有枪也没有黄金,和上帝的荣耀也没啥关系(甚至有可能正好相反)。

太空的这一特点很像南极大陆。当年两位极地探险家阿蒙森和斯考特比赛谁先到达南极点,两人争的就是荣誉。那次比赛分出胜负之后,很长一段时间里便再也没有人冒险深入南极大陆了,因为那块冰封的大陆除了荣誉之外没有别的东西可争。相比之下,哥伦布之所以驾着一叶孤舟出海远航,并不是为了探索未知的世界,而是为了找到一条通往巨额财富的新航道。因此,当他成功之后,立刻就有无数人跟随他的脚步争相出海,根本用不着动员。

这个解释听上去很有道理,但仔细想来仍有疑问。美国虽然依靠阿波罗计划打赢了第一场战役,但“冷战”并未因此而结束,美苏双方依然有很多荣誉可争,比如登陆火星就是一个远比登月更加光芒四射的荣耀,绝对值得一争。另外,太空也并不是一片荒漠,无论是太空材料、太空医药,还是太空矿藏、太空能源,都是有钱可赚的行业。退一万步讲,即使肯尼迪那代人看不到太空研究的必要性,但在阿波罗登月激励下成长起来的新一代美国人肯定知道太空的魅力所在,他们难道会眼看着NASA如此不思进取吗?

非常熟悉NASA历史的达文波特给出了另一个解释。他在一本刚刚出版的新书《太空巨头:埃隆·马斯克、杰夫·贝佐斯和太空殖民的探索》(The Space Barons:Elon Musk,Jeff Bezos and the Quest to Colonize the Cosmos)中指出,NASA是1958年才成立的新机构,阿波罗登月期间,NASA地面指挥中心的工作人员平均年龄只有26岁,行动总指挥的年龄也才刚满35岁。换句话说,整个阿波罗登月团队是由一群敢想敢干、不怕冒险的年轻人组成的。此后NASA就像任何一家机构一样逐渐老化,等到航天飞机时代,NASA工作人员的平均年龄也达到了50岁,对于风险的厌恶随着年龄的增加而渐增,当年那股冲劲已荡然无存了。

由此看来,航天业也像其他任何产业一样,需要补充新鲜血液。一位名叫彼得·戴尔曼迪斯(Peter Diamandis)的年轻人很早就意识到了这一点,1980年他还在麻省理工学院(MIT)读书期间便联络了一群志同道合的人,成立了“宇宙探索及开发学生联盟”(Students for Exploration and Development of Space,以下简称SEDS)。这个主要由大学生组成的民间团体致力于培养大众对太空的兴趣,同时也希望能招募到更多喜欢太空的人进入相关专业学习,为太空探索多培养一些人才。

1987年,戴尔曼迪斯读到了美国飞行先驱查尔斯·林德伯格(Charles Lindbergh)的一本传记,记录了他为了争夺奥提格奖(Orteig Prize)而驾驶飞机横穿大西洋的故事。这个奥提格是一位纽约商人,1919年他拿出2.5万美元(相当于现在的36万美元),奖励第一个做到这一点的团队。事后证明,这个奖不但捧红了林德伯格,而且激励了一大批工程师投身飞机制造,为民用航空业的崛起立下了汗马功劳。

受到这个故事的启发,戴尔曼迪斯宣布设立X大奖(X Prize),试图复制奥提格奖的成功模式,促进人类的太空探索事业。2004年初,一位名叫安萨里的商人捐助了一大笔钱,于是该奖更名为安萨里X大奖(Ansari X Prize),总奖金也达到了创纪录的1000万美元。只要有谁能做到只用私人资金就将一艘载人飞船送过卡曼线(Karman Line),然后在两周时间内重复一次,就能领取这笔奖金。

这个条件听上去似乎很简单,但有两个难点。首先,这条卡曼线位于海平面之上大约100公里处,是国际公认的太空边缘,比普通喷气式客机的巡航高度还要高上10倍。根据计算,这条线之上的空气太过稀薄,传统的固定翼飞机无法利用机翼获得必要的升力,只能用火箭来提供向上的动力。火箭发动机和普通飞机使用的喷气式发动机是两种完全不同的东西,前者本质上就是一枚炸弹,宇航员是在一次可控大爆炸的推动下升上太空的,危险系数远比喷气式飞机要高。其次,这颗“炸弹”还必须回收下来重新使用,这又增加了火箭制造的难度,但只有这样才能降低发射成本,否则的话全世界就没几个人坐得起太空飞船了。

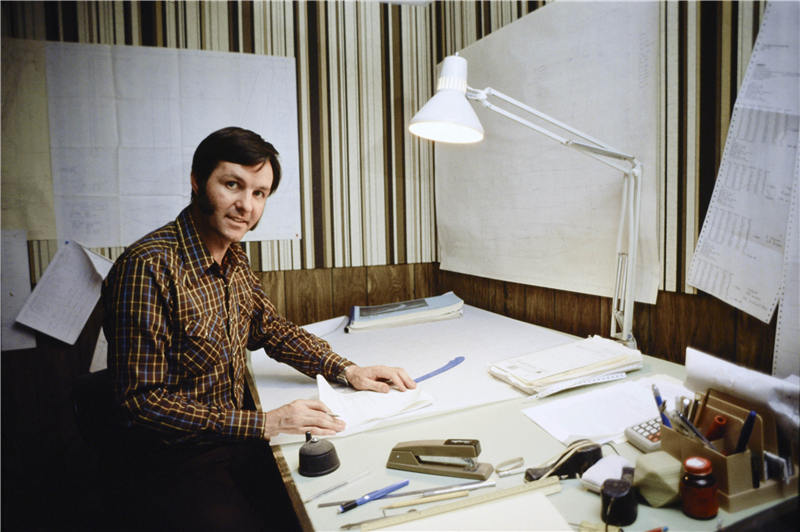

最终拿到大奖的是一位名叫伯特·鲁坦(Burt Rutan)的飞机工程师,他早在1982年就成立了一家名为“标尺复合材料”(Scaled Composites)的新奇小公司,试图用新型复合材料来制造航天器。2003年12月17日,该公司研制的“太空船一号”(Space Ship One)首次实现了超音速飞行,成为全世界第一家做到这一点的私营企业。就在同一天,微软创始人之一的保罗·艾伦(Paul Allen)公开承认他就是该项目背后的金主。

2004年9月29日和10月4日,“太空船一号”两次飞过卡曼线,为“标尺复合材料”公司赢得了安萨里X大奖。不过,为了得到这1000万美元奖金,艾伦至少投进去两倍于此的研发经费,从商业角度看是笔赔本的买卖。事实上,为了赢得这个奖,来自全世界的数家高科技公司总共投入了超过1亿美元的研发经费,而这正是戴尔曼迪斯想要看到的结果,即通过这个奖吸引各路投资人进入航天事业,鼓励私人企业向太空进军。

不过,几乎所有那些试图赢得大奖的公司都是由痴迷于航天技术的工程师组建的,真正的商人并不多。第一个试图从太空飞行中获利的商人是一位名叫安迪·比尔(Andy Beal)的私人银行家,他于1997年成立了“比尔航天”(Beal Aerospace)公司,试图制造出发射成本在2亿美元以内的火箭,向NASA发起挑战。他用自己在银行业赚到的钱在得克萨斯州租了一大块荒地,将其改建成一个私人火箭发射场,并于2000年做了首次点火测试,结果相当不错。可是,几个月后NASA宣布将会启动一个价值数十亿美元的新项目,设计开发一款能够代替航天飞机的新型运输工具。得知这个消息后没多久,比尔就宣布公司关门了。他向记者们表示,只要NASA和美国政府掺和进来,私人发射公司就不可能存在下去,他的公司要么变成像波音或者洛克希德·马丁那样的政府承包商,要么倒闭,没有第三种选择。

“你能想象当微软或者康派克电脑公司还处在襁褓期时,美国政府便选中了另外一家公司,然后动用政府资金去支持它吗?”比尔对记者说。

虽然上述这几位先行者最终都没能获得他们想要的成功,但他们用自己的努力向世人证明,人类的航天梦还在,太空仍然是一个万众瞩目的舞台,如果NASA演砸了,或者根本就不想继续演下去,那就换演员好了。

大幕已然拉开,主角即将登场。

主角登场

“比尔航天”公司倒闭之后,比尔在得克萨斯州租下的那块土地便闲置了下来。2002年的某一天,那块地的主人接到了一个奇怪的电话,询问这块地的租金价格,说有位名叫埃隆·马斯克(Elon Musk)的富豪对这块地感兴趣。

“我从没听说过这个人,但任何对这块地感兴趣的人都能随时来参观。”这位得克萨斯地主答道。

几天之后,一架私人飞机降落在这块荒凉的土地上,从飞机上走下来一位说话带有南非口音的年轻人,他向周围看了一眼,当场决定租下这块总面积高达80万平方米的工业用地,年租金4.5万美元,这个决定最终让他闻名全球。

确实,今天的马斯克已经无需多做介绍了,但2002年时的马斯克还只是一个默默无闻的年轻人。不过,就在那年的10月份,他把自己创立的一个在线交易网站PayPal以15亿美元的价格卖给了eBay,他自己从这笔交易中净赚了1.8亿美元。一般人也许会就此退休,但那年他才31岁,人生似乎才刚刚开始,接下来该做点什么呢?他想到了太空。

根据后来公开的一些访谈显示,马斯克从小就志向远大,一直相信自己应该为人类的未来做点什么。他首先想到的是互联网,他觉得这相当于是全人类的一个神经系统,将来一定有大用处,结果证明他是对的。

马斯克的下一个兴趣是太空,因为他非常喜欢读科幻小说,很多这类小说的主题都是地球毁于一颗小行星的撞击,马斯克看后大受刺激,觉得应该提早做准备,在另一个星球上建立基地,以防万一。他原以为NASA肯定已经在这么做了,但他却没有在NASA的网站上找到任何相关信息。这下他来了兴趣,花钱请来几位业内专家,让他们估算一下在火星上建设一个人工温室大概要花多少钱。他原本估计最多需要3000万美元就能搞定,谁知专家们的估计都在2亿美元左右。

当时马斯克手里能够支配的钱只有这个数字的一半,但他仍然决定试一下。此人最大的性格特点就是固执,从不轻易服输,这与他在南非的成长经历有关。南非的学校一直有一股恃强凌弱的风气,因为他小时候是个神童,他妈妈让他跟高年级的学生一起上课,为此他没少被欺负。事后证明,这段经历对他成年后的性格产生了很大的影响。

马斯克的另一大特点就是说干就干,绝不含糊。他立刻跑到俄罗斯,打算买一个廉价火箭回来,结果发现那边的火箭一点也不比美国的便宜,性能也不见得比美国的好。一气之下他决定自己造,便注册成立了一家名为SpaceX的太空探索技术公司,并租下了比尔的那个现成的火箭发射场,这么做可以为他节省一大笔开支。

当时全世界类似SpaceX这样的公司还有好几家,但NASA从来不把它们放在眼里,因为NASA相信自己的历史已经足以证明太空是一个非常残酷的地方,火箭绝对不是一般人能玩得起的。但是,马斯克可不是一般人。首先,他是个受过正规高等教育的年轻人,同时具备年轻人的冲劲儿和成年人的严谨;其次,他口袋里有足够多的钞票,起码在公司起步阶段不太需要担心钱的问题;第三,他在硅谷摸爬滚打过好几年,把IT新贵们的很多品质学了过来。这3个特征加在一起,使得SpaceX迅速脱颖而出,逼得NASA官僚们不得不刮目相看。

比如,马斯克从一开始就选择了一条非常激进的发展道路。他花大价钱挖来一批高手,放手让他们自由发挥,结果这帮人只花了不到一年的时间就造出了第一枚火箭“猎鹰1号”。然后马斯克又趁着美国联邦航空管理局(FAA)庆祝莱特兄弟首次动力飞行100周年的时候,把这个足有7层楼高、但尚未进行过点火试验的“猎鹰1号”火箭装在一辆定制的拖车上运到美国首都华盛顿,在警车的护送下穿过市中心著名的独立大道,一路上吸引了无数人的目光。

在互联网的推波助澜下,马斯克这套硅谷式的做法震惊了全世界,也让大西洋对岸的另一位狂人激动不已。此人名叫理查德·布兰森(Richard Branson),说起来要算是马斯克这类狂人型商业大亨的鼻祖。他1950年出生于伦敦,从小不爱读书,高中没毕业就辍学经商,依靠自己的公关才能在多家公司工作过。之后他涉足唱片业,签下了一支没人要的“烂”乐队,把他们包装成叛逆偶像,这就是摇滚史上第一支朋克乐队“性手枪”。从这件事上就可以看出布兰森的行事风格,那就是特立独行,追求极致。只要他认为是酷的事情,无论要冒多大的风险他也要试一试。

文章作者

袁越

发表文章535篇 获得37个推荐 粉丝3606人

《三联生活周刊》资深主笔

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里