诸神的黄昏

作者:三联生活周刊

2019-01-16·阅读时长5分钟

本文需付费阅读

文章共计2966个字,产生39条评论

如您已购买,请登录

文/维舟

挑战旧秩序

1919年,第一次世界大战的硝烟还未散尽,德国作家赫尔曼·黑塞写下了小说《克林索尔的最后夏天》。他在后记中的叹息,证明那个世界还在继续崩塌:“……我们这些老人却来自于旧时代,那些曾被我们高度认同的世界观如今却成了可笑荒唐的昨日黄花。时代惊人地变快了,更年轻的人们不再以年龄段、时代或至少5年期来计量时间,而是以每一年,所以相信1903年的人与相信1904年的人已经有代沟了。一切都变得可疑,令人不安,甚至常常让人惊恐。”

对经历了战前那段漫长黄金时代的人们来说,这的确是一个令人幻灭、悲哀而惊恐的年代。通往非理性世界的入口已经洞开,世人拥挤在一起,在全身激情的驱使之下,以致命的加速度向那个辉煌的毁灭终点直冲过去。虽然后来的“二战”更惨烈、破坏性更大,但至少对那一代欧洲人来说,“一战”所带来的精神创伤却更为深远——长久宁静之后的破坏让人难以接受,相比起来,破坏之后的再度破坏反倒麻木了。“二战”爆发时尽管政客们摇唇鼓舌,但各国民众的反应都很冷淡,这与“一战”时截然不同:很多小伙子是手捧着欢送人群的鲜花上战场的,仿佛自己迎接的是一场战争形式的狂欢。

这暗示着,人们其实是期待这场世界大战的。这倒不是因为愚蠢,而是说他们在内心深处有一个根深蒂固的期待,希望在一场最后的对抗中一劳永逸地解决所有问题——那不仅将是“结束一切战争的战争”,还将带来变革。因为战前那漫长的和平年代尽管宁静,但由于它在社会快速变化时并不伴随着结构性的调整,因而已经让很多人日益感到沉闷而不满。事实上,战后人们之所以出现严重的幻灭,既是因为造成的破坏之大远超想象,但也更因为预料中的改变都没有发生:世界大战所造成的问题远比它解决的多,甚至根本没解决问题,死了几百万人,却只不过让战线来回移动了几千米,没有什么比这更荒诞的了。如果说战争是“以其他方式进行的政治”,那么现在第一次证明,它不是一种好的方式。

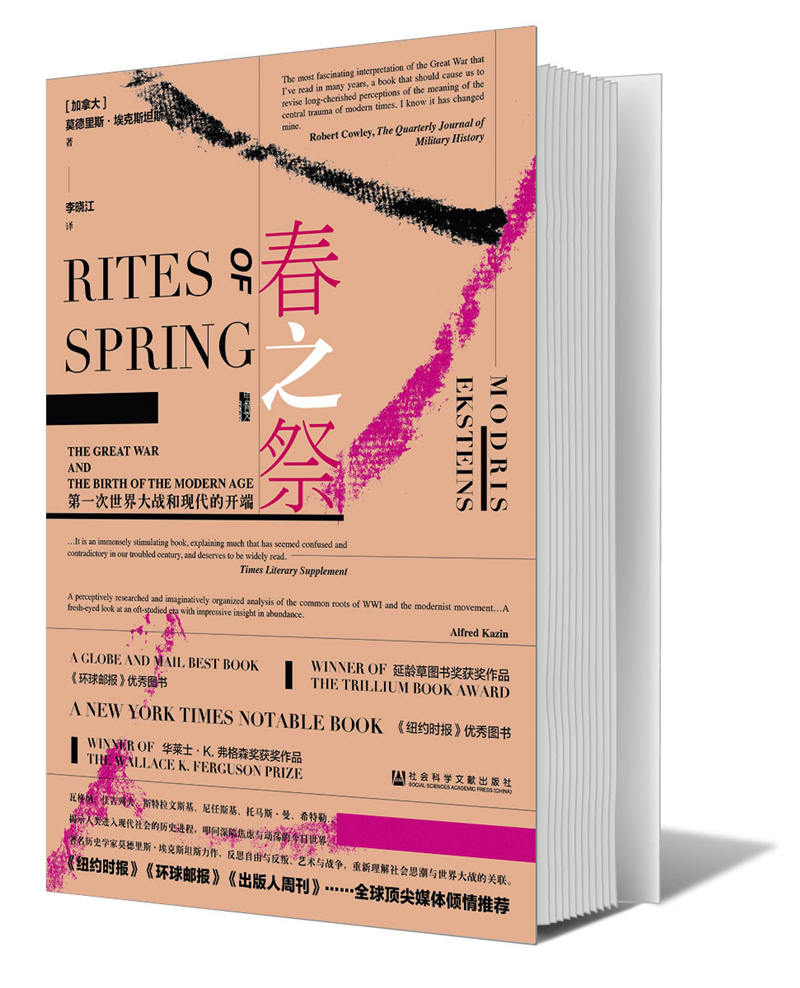

这在战前是极少人知晓的。关于这场战争爆发的原因,100年来始终争论不休,很多人谴责当时那些颟顸的政治家和将领,他们几乎像“梦游者”一样一头栽进这场可怕的战争;但更确切地说,这既低估了他们的智商,也高估了他们的能力:如果不是因为冲突各国的人们早已在本能地躁动,单凭他们也无法驱使数千万人相互屠杀。正因此,《春之祭》从文化史的角度给出了一个不同的解释:那场战争本质上是一场对旧秩序的宏大反叛,而这种普遍的内在冲动早已在人们的意识深处燃起。

到1900年前后,正如英国地理学者麦金德在《历史的地理枢纽》中所言,大航海时代结束了,那个曾经在发现的眼睛之前不断敞开的世界,在经历数百年后都已被发现无余,也都各有其主,世界开始封闭了。对西方人(尤其是德国人)来说,他们面临的是一个稳定固化的权力结构,一个无法再增长、开拓的世界。对后来者而言,这是无法忍受的,既然不能再开辟新世界,那就要对已知的旧世界重新分配。这样,世界在封闭之后转而向内坍塌。

简单地说,战前的和平长久以来依靠英国这个最主要的保守势力维持,它不仅在国际结构中占据了最大利益,还自视为进步与自由的象征;而对新兴的德国来说,英国所代表的却是资产阶级的虚伪,还压制着德国本应得到的利益。那句“我们也要有太阳底下的地盘”就赤裸裸地代表了当时德国那种不可掩饰的野心。战争的爆发也意味着旧秩序既不愿让步,新兴力量又无法得到满足,那么随之而来的便是通过战争来做剧烈的调整。英国诗人叶芝的诗很好地描述了这一幕:“事物崩解,中心不稳。”

文章作者

三联生活周刊

发表文章6017篇 获得10个推荐 粉丝47335人

一本杂志和他倡导的生活

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里