初次显影的北京

作者:唐克扬

2019-02-11·阅读时长8分钟

本文需付费阅读

文章共计4356个字,产生0条评论

如您已购买,请登录

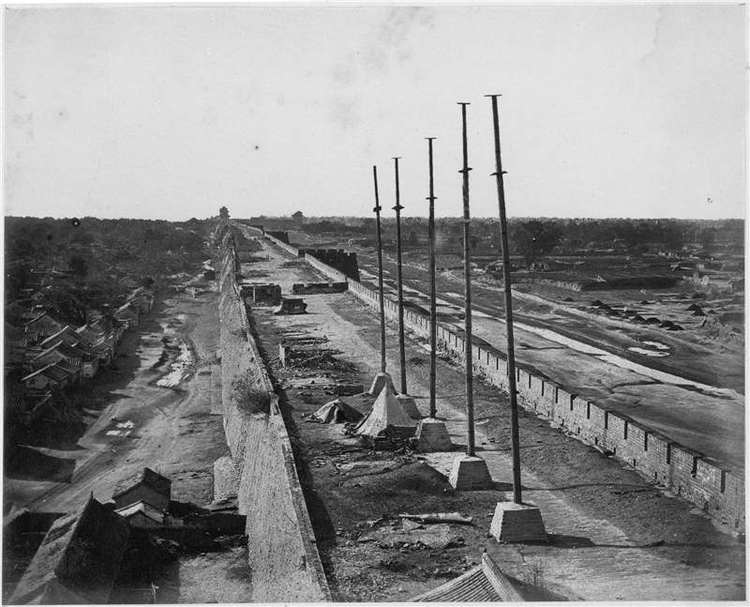

不是缥缈的山水画,也不似中西文明遭遇初期的旅行素描,大半只凭事后回忆推测,中国的宫阙城池,如今在比托(Felice Beato)的镜头中有了另一种栩栩如真的维度。对于早期摄影的历史而言,他拍摄的每个国家地区,克里米亚,印度、中国、日本……差不多都是“第一次”,细节的程度现在看来还触目惊心。在此之前,不要说如此距离细细打量,外人就是靠近一点,也是万万不能的,但是在1860年秋天那个不祥的月份里,大清帝国的当权者,居然主动邀请它的“客人”来“瞻仰”自己了。

英法侵略军与清政府订下了城下之盟,“庚申之变”的善后者恭亲王奕訢特许一部分外国人入城参观,于是有了比托一系列北京城内的照片,甚至拍摄了恭亲王本人。在那张著名的故宫午门的“第一张”照片中,你会看到闭门不出的宫禁,鬼魅般的寂静——这种寂静,可能源于早期摄影的特点,火棉胶湿版法拍摄洗印的蛋白照片,曝光时间比现在长,亮白的天空比原本更高亮,黝黑的部分看上去更沉郁,而且不易捕捉动态的对象,人物固不多见,迎风摆动的树木也难免有些模糊。但是另一种技术“细节”更不容忽视:“九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒”,尽管是举办献俘、朝会等一系列重要仪式的地方,照片里钉了“麻揪”的宫墙上却尽是斑驳脱落的墙皮——后来,比托把他的照片卖给了伦敦的商人亨利·赫林,隔着万里大洋,“盛世”的真实外表,至少是与文字中想象的不同了。

摄影因此改变了东西方的关系,也改变了全人类的历史,有意思的是这个视觉的触发点现在看来还有意义。现在看这些蛋白照片,一方面保存完好依然清晰,物象的真实感和今天似乎零距离,一方面它又是这么“老”的照片了,对中国人也是如此。它的老旧感并不是一般意义上的发黄变色,像硝化纤维相纸冲印的照片那样,而是隐伏着一种不同的观看世界的方法,坐标是整整160年之前。

在比托拍摄的老北京的照片里,在安定门附近城墙上拍摄的一张,又是特殊视角中的特殊了。因为它同时显示了北京城的“内”和“外”。通过大量的研究我们知道了比托参与英法联军侵略北京的整个过程。我们知道他不止一次地去过北京城里,目睹了中外换约的热闹场面,也曾穿过南城熙熙攘攘的闹市,耐人寻味的是他的拍摄对象大量集中在战争场面和郊野风景,宫苑建筑只是零星一见,对我们今天大感兴趣的“老北京”城市乃至它的精华部分,比托的镜头只是略有涉及。就在英军统帅额尔金下令烧毁圆明园的那一天,这位随军摄影师竟然神秘地缺席了,以至于我们今天看不到“万园之园”最后时刻的哪怕一张照片——在网上流传已久的“圆明园的仅存照片”,仅仅是清漪园(颐和园)的一两幢建筑而已。

文章作者

唐克扬

发表文章36篇 获得2个推荐 粉丝494人

设计学博士,独立策展人,唐克扬工作室主持建筑师

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里