坐在失路者之间

作者:葛维樱

2019-04-03·阅读时长10分钟

本文需付费阅读

文章共计5430个字,产生34条评论

如您已购买,请登录

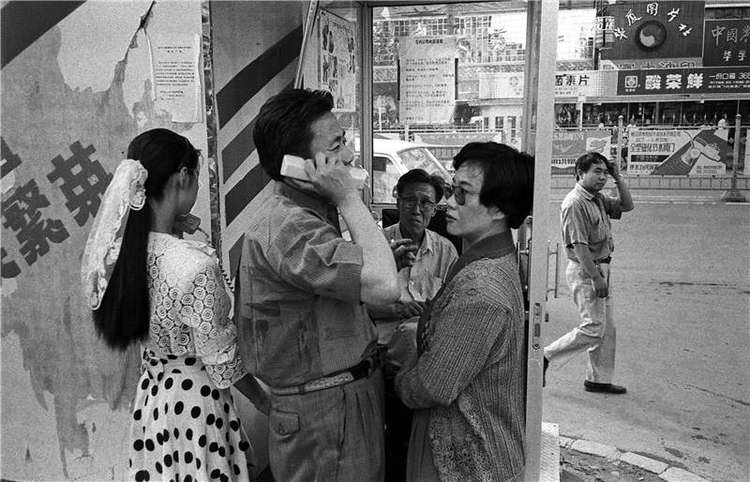

贾行家(者也 摄)

口述/贾行家 采访/葛维樱

在去年上半年之前,贾行家还是机关里最默不作声的一个普通员工,擅长写各种报告,一个人能把一个会议上所有人的发言都写完。当他看到那个视频竟然传遍了微信,像挨了一记闷棍。认出他来的亲戚、同事,也都好心地假装没看到。因为一个关于下岗工人生活的演讲,这个体制内的,用他自己的话说,“怂人一个”,偏安一隅、隐姓埋名的写作者被突然暴露,随之而来的是他选择离开原单位,来到北京谋生。

贾行家出生在哈尔滨,父亲是“哈飞”的工程师,哥哥按照父亲的规划成长为理想优秀的儿子。他走向了父兄的反向。在本地上大学,当警察,进机关,如果不是答应了这个演讲,贾行家本来想一辈子做一个躲在暗处“写日记”的人。他看似腼腆、说话逗乐、对自己尤其下得了手,说得别人都不好意思怼他,他才不紧不慢地露出锋芒来。

《纸工厂》的演讲他自己从未点开看过,即使这个20多分钟的视频已经将他的命运倒装反转。

“为什么大家会传播这个?你自己恐惧,又找不到答案,我也没有答案。”

以下是贾行家的口述。

父子

我出生在1978年。儿时最快乐的印象是周二下午。因为国企轮流用电,传统上星期三是哈飞的轮休日,这个号称“八千工程师”的群体,全厂人都会在星期二露出幸福轻松的神色。我爱人和我是中学同学,她底色最鲜亮的记忆,是工厂里每周一次,有一个水龙头会流出橘子汽水。1949年后,东北国企的大量移民,以有学识的大学生和受过专业训练的工人为主,形成了东北的上层社会。他们曾是最有希望、最让人羡慕的一群人。

我始终觉得自己不会写故事,其实是唤起一种气氛,90年代以后我强烈感觉到的。即便透一口气,也还在旁观别人的过活,在自己身上比量。虽然很多人觉得我写得“丧”,这个字在东北话里念“四声”。我描绘的困顿、潦倒,其实并不包括自己。家人说,是因为我父亲考上哈工大,毕业后进入哈飞,是1949年以后的新东北人。

哈飞分苏联专家楼,身为厂长的父亲回来告诉母亲,自己拒绝了,因为可以通勤.别人还要挣个政治表现,但他一点儿也没有拿这件事谋仕途的意思。他的淡然是真的不在乎。我父亲是那种人格,具有道德的绝对自信。他出身山东农村,觉得一切都是国家给的,也是一种异化。

文章作者

葛维樱

发表文章52篇 获得8个推荐 粉丝1022人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里