煤炭边城的年轻人

作者:艾江涛

2019-04-03·阅读时长12分钟

本文需付费阅读

文章共计6198个字,产生7条评论

如您已购买,请登录

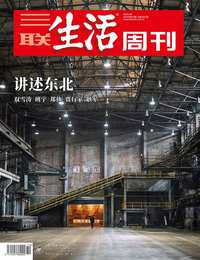

导演耿军,黑龙江鹤岗人,喜欢自称来京务工人员(者也 摄)

口述/耿军 采访/艾江涛

厚厚的积雪,不时闪过的运煤车,衰败的街巷,简陋的内室。导演耿军的影像中,始终充斥着家乡鹤岗市南山区郊区生活的记忆。

1976年,耿军出生在黑龙江省依兰县。家里因为地少,在他四五岁时搬到尚志县,也就是如今已划归哈尔滨市的尚志市。8岁那年,父母为了让他和弟弟有更好的读书条件,全家又搬到了黑龙江西北角一个以煤闻名的边城:鹤岗。用耿军的话说,这段搬家史,完成了从农业区,到林业区,再到煤矿工业区的跃迁。

1996年来北京打拼前,耿军一直生活在那个承载他所有青春记忆的片区。2015年,回老家拍摄电影《轻松加愉快》时,他发现这里已逐渐凋敝,没有了昔日兴盛的景象。第二年起,在政府的棚户区改造计划中,这里被陆续拆迁殆尽,一切定格于最后的影像记录。

“电影中拍摄的那个片区,承载了我们这代人从所谓的国营时代,到公私合营时代,再到个体时代的记忆。”这也是耿军喜欢以此为影片取景地的原因。

因为煤矿工作太危险,改行开出租车,却因为陷入毁灭性的爱情而自杀的青年;希望寻找更体面的工作,却长期待业,最终为朋友出头而被打残的青年;游走于工地与发廊之间,在受伤与失落中,最终硬着头皮面对现实的青年。耿军把自己的镜头,对准了在家乡与自己一起成长的一个个失败的个体命运。

那种命运,是一种生活的循环。耿军说,如果自己不来北京,1995年中专毕业后,自己也会陷入那样一种循环:跟随父母在家养鸡,买饲料,收拾鸡粪,卖鸡蛋,淘汰鸡。对于那些矿上子弟来说,如果不是考学远走他乡,则陷入另一种循环:下井、打零工、混迹街头,最终或者牺牲,或者成为安稳的一员。

2003年,因结核病在家休养的耿军,拍摄了自己的第一个短片《山楂》,讲述一个到当地煤矿打工的外来者,受到别人欺负,想在离开前报复,却因胆怯懦弱最终放弃的故事。那种情感上的共鸣,正源于耿军在北京,同样作为外来务工者五六年的生活经历。

直到今天,耿军始终将自己定义为一个在京务工人员。他愿意用家乡而非故乡,指称那个生活多年依然与他有着太多联系的地方。作为家乡的叛徒,无论对于过去的记忆,还是眼下的现实,他都无意美化:“家乡的生活是一种你讨厌的循环。到北京之后,你发现这里是另外一种循环。你真的以为你来到了更好的地方吗?未必。”

在北京朝阳区黑鳍工作室,当我看完耿军的几部电影,走出放映室时,发现他已在一张沙发上酣然入睡,鼾声如雷。

以下为耿军口述。

鹤岗不但是煤城,同时西邻小兴安岭,拥有丰富的林业资源,图为大马河林场满身霜雪的马匹(肖殿昌 摄)

矿区的转变

我八岁到了鹤岗,搬到一个叫南山区获胜村的地方,也是我在电影中主要描述的地方。我家附近就有三个煤矿,我们那儿叫南山区,最大的矿是南山矿。周围矿上有四所学校,我就读的学校属于南山矿,叫南岗小学。

因为是矿区,路不平,有大上坡大下坡,我们经常会扒运煤车、运粮食的车、运蔬菜的车去学校。有时候车速太快,到学校路口下不来,一直要到下面铁道口,车速慢下来,才能下来。

矿工子弟分两块。像我们那种地方,基本上男人是一家之主,女的一大半不上班,那种家庭靠一个男的,养两三个孩子,过得也不太好。还有一种双职工家庭,两口子上班,养一个孩子,这种家庭里面有水果,有奶糖。在那个匮乏的年代,我们基本上厚着脸皮,忍着害臊,去人家家里吃点东西。

上小学那会儿,因为我们住郊区平房,洗澡很难,经常走差不多三公里路,到一个大煤矿的公共浴池洗澡。

矿区的澡堂,浴池差不多有300平方米那么大,人最密集的时候,可能会有上百人围在四周,完了中间还有人。煤矿里上班的很多年轻人把那儿当游泳池,在里面游来游去。那个时候煤矿经济好,三班倒。一升井,工人们从煤矿大门出来,很有气势。我们去洗,要赶在工人没下班的时候,澡堂里面干净。有时去正赶上他们下班,整个浴池瞬间就黑掉了。

中学时,我就读的学校叫南山矿第三中学。因为是矿区学校,每年五月份植树,我们都能吃到矿区的保健饭,像过节一样。这些保健饭,平时做给井下的矿工吃,有面包、咸鸭蛋、香肠。面包好到什么程度?鸡蛋放得特别多,糖馅儿,最牛的还有肉馅儿。那些矿上的子弟,上学时候会带保健饭,我们带的是妈妈蒸的馒头和炒菜,经常交换着吃。

鹤岗那会儿有很多外来者,我家好多邻居,就有从四川、河南来煤矿讨生活的人。他们跟我们最大的区别是语言不通。还有一个就是他们在东北永远穿不暖,永远是冻得脸色发紫。

文章作者

艾江涛

发表文章131篇 获得15个推荐 粉丝679人

《三联生活周刊》主任记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里