6.3 昆德拉 | 笑,遗忘与记忆

作者:董强

2019-06-15·阅读时长10分钟

三联中读的朋友们大家好,我是北京大学的董强。上一节我们讲了昆德拉的代表作《不能承受的生命之轻》,这一节我再给大家讲一部昆德拉的重要作品《笑忘录》。

文学作品中的“笑”与“忘”

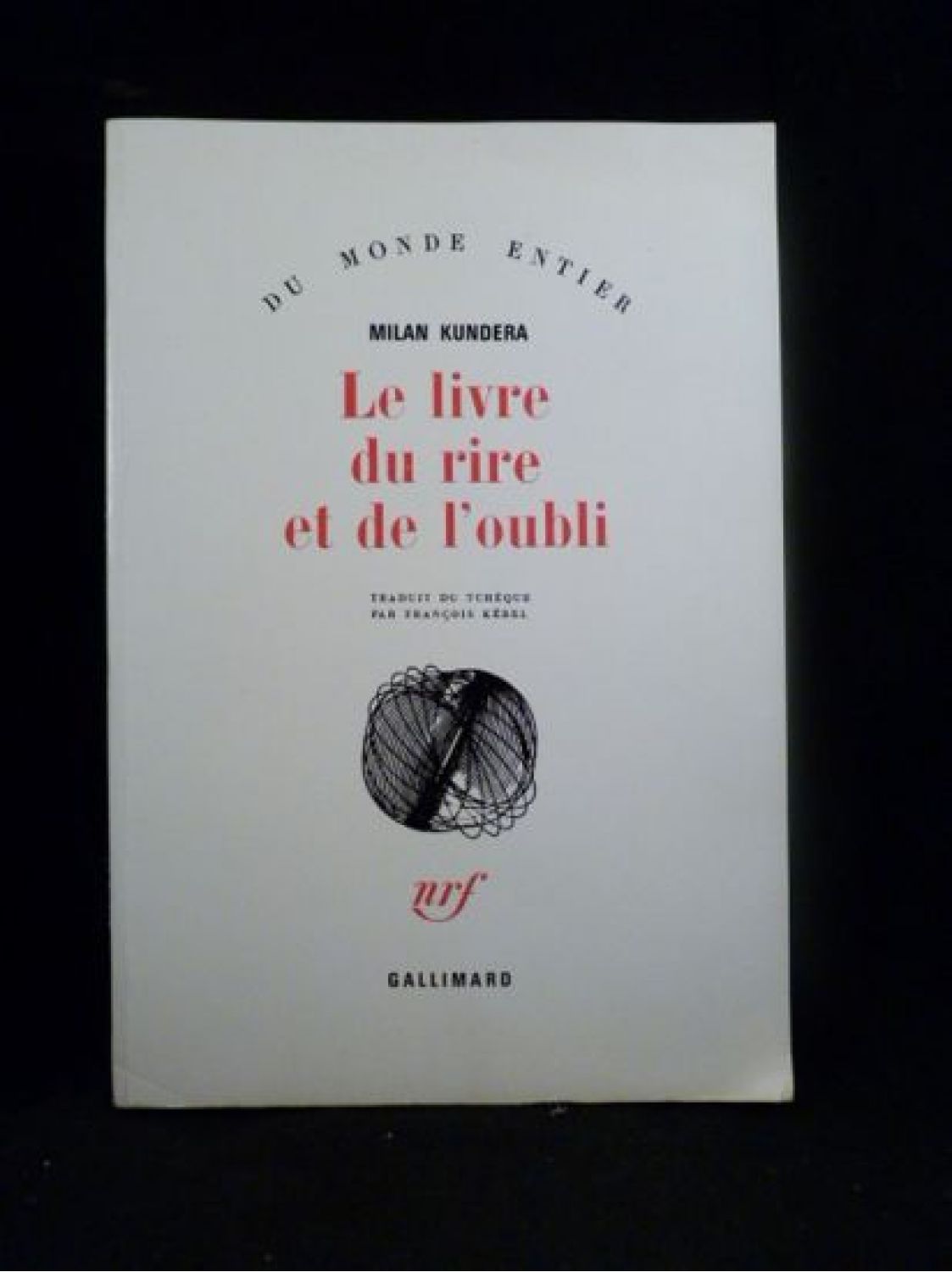

《笑忘录》在昆德拉的作品中也占有非常重要的地位。该书写于1977年,是他到法国两年以后写的,1978年在法国出现了此书的法文版本。到1985年昆德拉本人的法语水平足够好的时候,他重新读了,又精心改了一遍,才有了最终的正版。《笑忘录》在他整个创作过程当中起到了转折性的作用,他开始成熟地运用一种全面向音乐借鉴的小说创作手法。

从它的书名就可以看出,《笑忘录》有两个很重要的主题:一个是“笑”,另一个是“遗忘”。一般来说,在文学上“笑”一直没有太大的地位。大家似乎都认为杰作往往是悲剧性的。法国哲学家柏格森写过一部论《笑》的著作,其他就几乎没有关于笑的专门研究。而米兰·昆德拉很大的一个特色就是,他认为“笑”是非常重要的、值得研究的人类的主题,所以他才写《笑忘录》。

“笑”确实很值得研究。各个民族、各种文化之间,笑是不同的。《笑忘录》的名字让我想起我们中国一句很流行的话——而且这种流行多亏了那些武侠小说——叫做“相逢一笑泯恩仇”。这句话中也有“笑”和“忘”,但是我想这种“笑”和“忘”,同昆德拉作品中的“笑”、“忘”是完全不同的。东方人的“笑”和西方式的“笑”有很多文化内涵是不一样的。我们可以想象中国古代文化中的“谈笑间,樯橹灰飞烟灭”等等是怎样的场景,这些笑,虽然只是一种文学意象,但也代表一定的内涵;还有一种中国式的笑,叫做“拈花微笑”,就是佛教入境的那种笑,这在西方也是没有的。

西方有哪些笑呢?美国马克·吐温写过一部小说,里面有一种“天堂里的笑声”,这种笑声在中国文学中好像也没有雷同的;还有一种就是“智慧的笑声”,就像阿凡提的笑声一样。昆德拉作品中的“笑”往往跟“天堂里的笑声”和“智慧的笑声”很相似,都似乎与人间有一定的距离,并且具有很大穿透力,而他的作品本身就对“笑”提出了一些新的看法。

另外一个主题就是“忘”。这在中国文学中也是不多见的。“遗忘”并不是中国文学的一个重要主题;而在西方现代文学中,“遗忘”和它的对立面“记忆”都是非常重要的,所谓的“意识流”就是回忆的一种很好的体现手段。中国文学似乎不太看重“记忆”和“遗忘”,只有在出现重大历史变革时才会出现这类文学作品,曹雪芹的《红楼梦》也是一部“回忆”的作品,但是把“回忆”和“遗忘”同时作为主题的文学作品,在中国是罕见的。

来自“变奏曲”的灵感之作

《笑忘录》由七个篇章组成。在这七章中,第一章叫“丢失的信”(或“遗失的信”);第二章叫做“妈妈”;第三章叫“天使(们)”;第四章又叫“丢失的信”;第五章的名字是个没法翻译的词,叫做“Litost”(捷克语),表示一种心理状态,有点像阿Q精神,但又不是;第六章又叫“天使”;第七章叫做“边界”。这七章之间仿佛没有任何流程上的关联,但是就像音乐有主题一样,书中的景物、人物重复出现,比如“丢失的信”和“天使”就出现了两次,所以这些章节之间貌似很散乱,好像是各个不同的短篇小说,其实又被一定的形式结构联系在一起。这就是所谓的“变奏曲”,是昆德拉从古典的《变奏曲》和雅纳切克的音乐中得到的一种艺术灵感。

雅纳切克(Leoš Janáček) 图片来自Wikipedia

音乐讲主题,动机,小说也要讲主题,《笑忘录》的每一部分都跟“笑”和“忘”这两个主题有关。这部书的创作,从某种程度上来讲,是《不能承受的生命之轻》的热身、试验。同时又具备自己独特的特色。

第一章的主要人物叫米莱克。他是一个工地上的工头,有一天因为工伤而终于有了几天的休假,然后他突然想起来要把二十几年前写的情书收回来。当年他还是个小孩,什么也不懂,爱上了一个又丑又凶狠的女人,并给她写了很多浪漫的、热情洋溢的情书,现在自己突然觉得很可笑,所以决定把它们要回来,扔到垃圾堆里去。这是一件小事,但是它发生的背后却有一个大的社会背景。每个个人的故事背后总有一个大背景。对于捷克人来说,这个背景就是捷克遭到了前苏联的入侵。

这一章的开头很有名,讲的是一幅照片,是关于两个政治家的,其中一个是波西米亚某小国的总统,另外一个是他的同志。当时他们俩正面对很多人作演讲,因为天气很冷,该同志就把自己的帽子给了总统,以显示他们的革命友情。过了没多久,此人因为政治错误而被处决了,于是这张照片上就不能让他出现了,所以这个人就被从照片上抹掉了,结果就成了:照片上的人走了,但是他的帽子却留下了,因为帽子是他的,只不过戴到了总统的头上。这是个大背景,就是指当时的政治情况风云变幻,小国面对大国的种种无奈也成了昆德拉作为一个从捷克出来的作家所经常思索的一个问题。政治家和历史学家们可以把一个活生生的现实从人们记忆中抹去,通过对一张照片的处理就“除掉”了一个人,但是其帽子却无法抹掉。

这是作品的大背景,小到个人来说,男主角想拿回那些信,想抹去自己的一点过去,然而那个女的不愿意还给他,而且在他回家的途中发现他的家被抄了,自己所有的东西都充公了。男主角突然发现,自己的记忆不仅对自己的命运没有任何主宰权,而且他自己也受到当时社会的制约。通过这么一个简单的故事,米兰·昆德拉表现了人和社会之间在特定的历史环境下的那种无奈,以及“大历史”如何抹去人的“小记忆”,人的“小记忆”又无法面对“大历史”这样一种悲哀的状态。作品中有一个大社会,也有一个小社会。他很喜欢描写私人的生活,包括男女之间的关系,对于他来说这些都是很真实的、能够把握的东西,而一旦涉及到社会,就有很多难以阐释的东西。昆德拉作品中经常会出现停顿,就是在写一个人私人生活的时候,突然停了下来,接下来是大段的对欧洲历史、对人类历史的议论。这个特点,大家可以看到,在《生命不能承受之轻》中达到了极致。

《笑忘录》法语版封面

“妈妈”一章基本的情况是这样的:一对夫妇感情生活出了问题,他们希望找一个人来改变一下夫妻关系,这时候男主角的妈妈也想到儿子家住几天,于是就出现了一些很可笑的场景:年轻人的晚会因为老太太的存在而变得不自然了,各自的想法也不一样。更具喜剧性的是,前来参加晚会的一个女人,很像老太太年轻时候的一个女友,这也引起了夫妇中丈夫的童年回忆,因为他四岁时看到过母亲的那位女友。这种童年对女性的回忆反过来又解决了夫妻之间矛盾。

故事中人物的关系很复杂:一方面是年轻人之间的三角关系,另一方面是母亲,年轻人之间的关系可以说是平面关系,而老太太介入后就形成一种历史的纵向关系。母亲看到年轻人便想到了自己的过去,而且她是个只管小事、不问政治的人,当苏联的坦克进入布拉格后,人们都如临大敌,只有老太太不关心,她只想着梨树什么时候结出果子。一开始年轻人都觉得母亲糊涂了,梨子怎么会有坦克重要呢?后来随着时间的推移,人们慢慢发现,和梨子相比,坦克好像也没重要到哪儿去,老太太可能也没错。这里昆德拉用了一个很漂亮的句子:

“在母亲眼里,坦克是在后层,而梨子是在前台,对她而言,梨子远远重要于坦克。

十多年过去后,在人们记忆中的坦克也被推到了后层,而每天都要吃的梨子又被推到了前景,

这时候他们突然发现,坦克与梨子孰重孰轻,并不是那么简单的事。”

这里的轻与重,就已经打开了《不能承受的生命之轻》 的思考。

《笑忘录》中的时空关系

时间与空间的变换关系也是昆德拉作品很重要的一个特色,其实任何人读小说都离不开时间和空间这两个大问题,它们是永恒的。在《笑忘录》中他是如何解决这个问题的呢?丈夫小时候见过母亲女友,当时是从一个小点看大点,就像蚂蚁看世界那样,但是眼前这位女子跟自己其实是面对面的平面关系;后来送走母亲的时候,他突然发现母亲的个儿很小,而且小到不可想象的地步,让他感觉就像巨人在看一个小孩。这其中有几种不同的透视关系,第一种是小孩透视大人;第二种是两个成年人之间面对面的透视;第三种是看自己已经衰老、走向死亡的亲人的透视。对于一个流亡作家来讲,这种透视具有一定的象征意义。作为一个从捷克这种小国出来的流亡者,昆德拉写作中从小看大,再到平面,最后又从大看小的方法正好隐含了他在国内看自己的国家,后来慢慢脱离捷克、产生距离感后再看它的那种感觉。

“天使”这章涉及到最多的问题就是“笑”。他提出了两种不同的笑:所谓“魔鬼的笑”和“天使的笑”。他认为“魔鬼的笑”是一种粗俗的笑,是不相信纯洁的笑,而“天使的笑”则是理想主义者的笑。昆德拉认为,就是因为那些“天使”的盲目乐观,使他们做出越来越多的蠢事,把自己的国家都差不多亡掉了。所以他本人要站在“魔鬼”的这一边。他剥掉了文学中所谓纯洁、其实很幼稚的东西,使我们看到生活深刻和真实的一面。故事有很多条线,其中有一条讲的是几个女学生在研究尤内斯库的荒诞派作品《犀牛》。15:30重复她们根本不懂文学,都是为了取悦于老师而瞎猜,那到底是什么意思。最后她们认为,犀牛就是为了造成一种喜剧效果。一旦得出这个结论以后,她们便以为明白了荒诞派的作品。后来俩人还在课堂上表演了犀牛,做出一些很可笑的动作,结果被一个同班的女学生踹了一脚,这两个女学生和她们的女老师最后都飘浮到天上去了,只有那个踹她们的女生在那儿哈哈大笑,留在了世上。

第四章又叫“丢失的信”,其中的女主人公塔米娜也想拿回自己的信,这些信是跟丈夫在一起时的美好回忆,塔米娜觉得自己一生最幸福的时期就是跟丈夫在一块的那段日子,那些信充满美好、幸福的回忆,所以她一定要把它们找回来,结果也没有找到。这跟第一章相比是一种变体,第一章找信,是为了遗忘,这里却是为了记起,但是都没有拿到,这两章可以说是遗忘与记忆的辩证关系。

下面一章,LITOST,讲的是一个文学青年的故事。他内心总是很懦弱,很害羞,虽然也有点才华,但是老不敢表现自己。他喜欢诗歌,特别想成为一个著名诗人,同时也向往爱情,但是身边的漂亮女生都不理他,后来好不容易到乡下去见了一个小女孩,把她骗到布拉格来,终于可以发生点爱情故事了。可是就在同一天,一个朋友告诉他捷克最著名的一些诗人要到布拉格来讲座,于是他就要作出选择,到底是跟女朋友约会呢,还是去听讲座?最后他决定先去听诗人的讲座,然后回去跟女友约会。听讲座的时候他碰到了很多有名的作家和诗人,他们的名字叫莱蒙托夫、歌德、叔本华等,他们都是历史上伟大的文学家。这里昆德拉用了一种很特殊的艺术手法,就像给他们戴上面具一样,然后让每个人口中说出对爱情、人生等问题的看法。这也是昆德拉的小说特点,往往都很轻松,让人有读下去的欲望,而不会很沉重,虽然他探讨的可能都是些很深刻的东西,作品却让人感受不到那种沉重感,总是通过一些比较轻松的笔调来表现。

这一章中有一句话特别高明,也显示出了昆德拉的艺术性。他写到:

我的那些人物在遥远的布拉格,但是我通过眼里的一滴泪,看见他们。

我站在巴黎的楼塔上,那滴泪就像一个放大镜一样,让我看见他们。

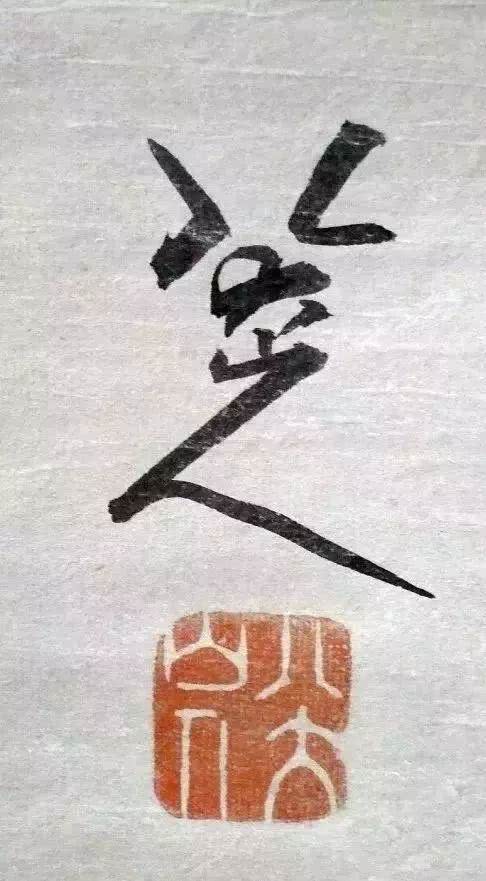

整部小说中只有这一句话显示了作家内心的那种难以名状的悲哀,而且只是在中间一章里一笔代过,我觉得这是很高明的。这句话也让我想到了八大山人的“哭之笑之”,昆德拉跟他一样,也算是一个“亡”了国的人,因为捷克虽是自己的祖国,却已经回不去了,他也想“哭之笑之”,但昆德拉并没有这样说,而是把它融合到一滴眼泪中,透过眼泪来看自己的祖国。我们可以看到,到了《不能承受的生命之轻》的时候,昆德拉已经进一步从这种思绪中走了出来,把思考扩展到了更为人性的境界。

八大山人 花押“哭之笑之”

第六章又是“天使”。作者又采用了“丢失的信”这一章的开头,一模一样,只是后来情节的发展不一样了。这一章主要讲了自己跟父亲的关系,这点也非常有意思,前面第二章里讲述了跟母亲的关系,第六章又涉及到父亲,这就构成了一个三维空间的存在。米兰·昆德拉的父亲是雅纳切克的朋友,父亲教他如何听音乐,如何认识世界,可是最后父亲死了。他突然悟到人死了以后毫无意识,完全成了一种物质性的东西。遗忘与对父亲的回忆交织在一起,他既想忘,又忘不掉。

最后一章的题目是“边界”,主要描写的是一种虚无状态和沙漠化的状态。这一章讲的是一对青年情侣的爱情故事,其中就涉及到了边界:爱情的边界在哪儿?人作为个体的边界又在哪儿?一旦经历了巨大的创伤以后,离开了自己所熟知的一切、带有自己特性的一切以后,还能感受到什么?这一章也为他后来的作品打开了新的思路。

昆德拉的作品就是这样,一个话题,作为一个主题,可以重复出现,当他觉得还没有探究清楚的时候,就会在另一本书里再次让它出现,甚至让它独立成为一本书。比方说,他写的《身份》——是我翻译的——就对《笑忘录》里的边界问题,继续深入探索。同时,《身份》也对《不朽》中的一章,进行了延伸。在接下里的一部分,我就给大家讲讲这种独特的创作手法,以及这样做的意义。

欢迎分享转发

与更多文学爱好者

一起遇见文学的黄金时代

文章作者

董强

发表文章12篇 获得50个推荐 粉丝559人

学者,翻译家,北京大学法语系主任

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里