粉彩天球瓶:精细图像时代

作者:丘濂

2019-08-23·阅读时长11分钟

本文需付费阅读

文章共计5978个字,产生59条评论

如您已购买,请登录

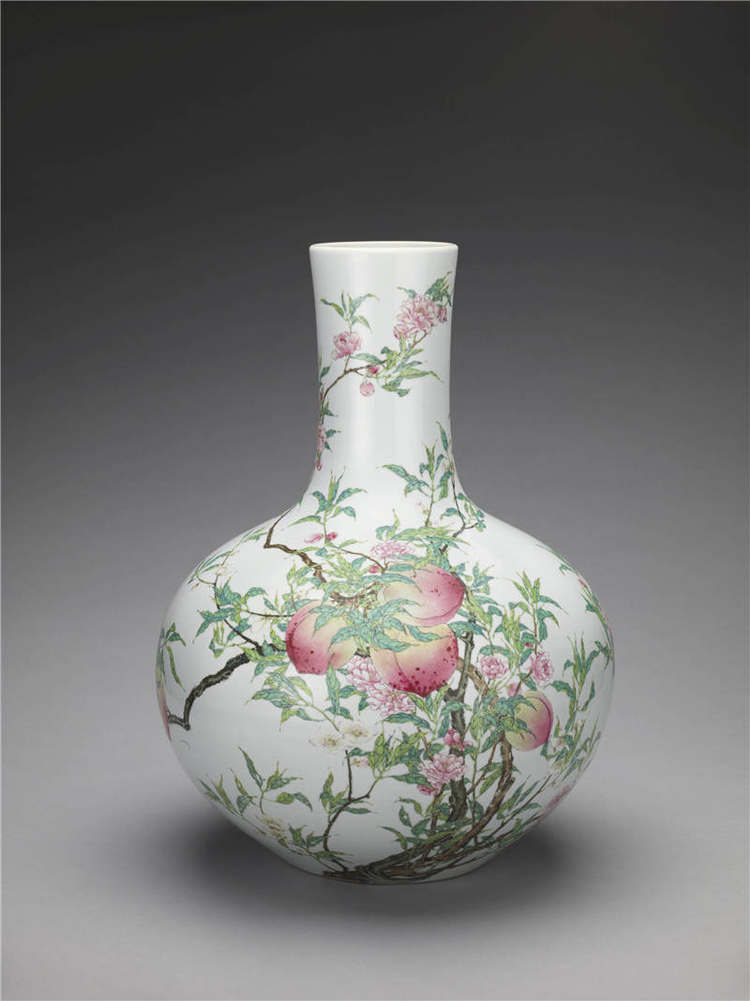

清雍正粉彩八桃图天球瓶(故宫博物院 供图)

灵动的图案

桃有长寿之意。桃饰和瓷器结合并不稀奇。且不说宋代就有的桃形粉盒与桃式洗,元代则开始有了青花双桃大盘这样以桃纹作为图案的瓷器作品。不过,要论灵动程度来说,它们都不如这件故宫博物院所藏雍正朝的粉彩八桃天球瓶:一棵折枝桃树,枝干从瓶底蜿蜒而上至瓶口,八颗硕大饱满的桃子悬于枝叶当中。桃子尖儿是表示成熟的粉红,娇艳欲滴,逐渐过渡到腹部的嫩粉,再到底部的淡黄;叶子有的则已是半叶枯萎,边缘卷翘着。花叶与果实的柔媚与枝干的遒劲形成对比。从纹饰推断,这件天球瓶应是为祝寿而做。由于画工和制作皆精良,它也成为后代仿制的摹本。

以今天的眼光来看,在瓷器上作彩画,要达到惟妙惟肖,算不上难事。但是长久以来,由于技术所局限,瓷器上的彩绘却和纸本绘画形成巨大的差距。彩瓷的历史可以追溯到六七千年前的新石器时代,先民已经懂得用含有铁、锰等金属氧化物的矿物颜料在陶器上描绘图案。故宫博物院古器物部研究馆员蔡毅告诉本刊,釉彩的发展过程,是从无釉到有釉,由单色釉到多色釉,再由釉下彩到釉上彩,逐步形成釉下彩和釉上彩的合绘。明代有了作为釉上彩的“五彩”。五彩的颜色不够丰富,当时以黄、绿、红三色为主,画面透视感不够,图案也多用大色块来涂抹。“斗彩”则是釉下青花和釉上五彩相结合,以五彩来填补青花勾勒的边框。明代成化年间的斗彩鸡缸杯最为有名。杯子上,公鸡引吭高歌,母鸡则呵护着小鸡在觅食。“对于鸡缸杯上的图案,后世不乏溢美之词,说画得如何生动稚拙,这种评价其实是在美术史之外的。因为中国传统绘画里不会有这种天真简单的东西。它在瓷器这种特殊的载体上出现,人们才会觉得趣味盎然。”《捡来的瓷器史》作者、瓷文化研究者涂睿明对本刊这样说道。

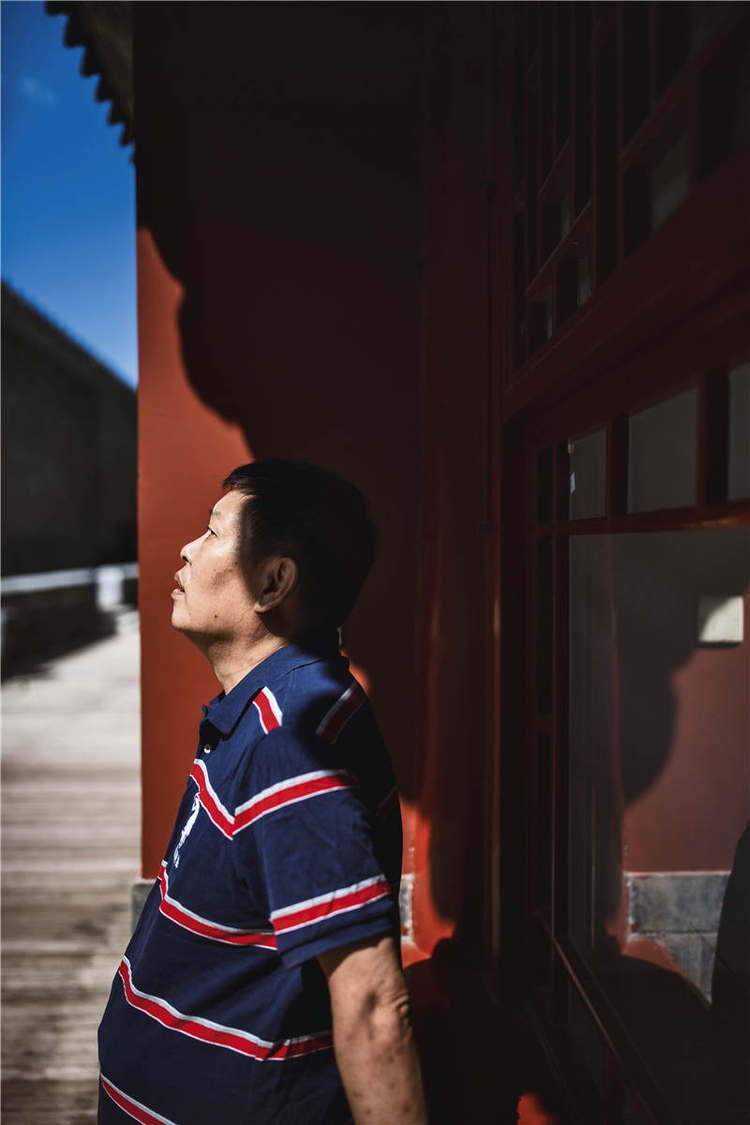

故宫博物院古器物部研究馆员蔡毅(者也 摄)

粉彩的诞生便成为一道分水岭。某种程度上,它让瓷器上的图画更加细腻和精确,瓷画和纸画的界限便模糊了。粉彩是在五彩工艺的基础上,结合西方引进的珐琅彩的技法,形成的一种装饰方法,相当于把昂贵的珐琅彩料本土化。珐琅彩的颜色更加多样,从康熙时期便开始实践自制珐琅彩。根据雍正年间内务府造办处《各作成做活计清档》的记载,景德镇的官窑在此时不仅可以炼烧9种和西洋彩相同的颜色,新添的又有“软白色、香色、藕荷色、松黄色”等9种。粉彩的关键突破,在于引入一种名叫“玻璃白”的有乳浊表现的白色彩料。在进行瓷器彩绘时,先以玻璃白打底,然后再施以颜料。接着根据需要用湿笔洗染,洗得越多的地方白色就露出越多,反之则深。这样一来,无论何种颜色,都可以变成一系列浓淡深浅色调不一的色彩,就像是绿色有了粉大绿、粉苦绿、淡水绿等各种变化,红色则深的如胭脂、淡的如蔷薇。于是,花草、山石、衣褶、鸟羽等诸多细节就都有了明暗深浅、阴阳向背呈现。五彩曾有着“硬彩”之称。相对的,粉彩颜色甜美柔润,清丽淡雅,有了“软彩”的称号。

这个时期能够让粉彩脱颖而出的另一因素是瓷胎工艺的完善。如同一张精美洁净的画纸,才称得上与画面相得益彰。瓷胎技术的成熟是从康熙朝的中后期开始的。之前胎质粗厚,而中后期则能做到胎质致密洁白,如同“糯米胎”。“雍正年间瓷胎能够达到的白度要更胜一筹,是77.5%。”蔡毅介绍。清人陈浏所著的《陶雅》一书形容:“雍正官窑大小盘碗,白胜霜雪,既轻且坚”;“薄如卵幕,口嘘之而欲飞,映日或灯光照之,背面能辨正面之笔画彩色”。

文章作者

丘濂

发表文章128篇 获得3个推荐 粉丝1476人

《三联生活周刊》主笔,毕业于清华大学比较文学与文化研究专业。美食、传统文化和城市话题爱好者。

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里