5.2 马尔库塞 | 马尔库塞的多重身份

作者:赵勇

2019-09-06·阅读时长7分钟

三联中读的朋友们,大家好。我是北京师范大学文学院的赵勇。今天我给大家讲一下马尔库塞。这一节内容我想主要给大家介绍一下马尔库塞的多重身份。

现在来谈马尔库塞,我总觉得有一种“白头宫女在,闲坐说玄宗”的味道。因为按照我的理解,马尔库塞的所有理论如果用两个字归纳,就是“革命”,他的理论是革命理论,这种理论与20世纪的那个“革命的年代”是搭调合拍的。但众所周知,随着20世纪的终结,“告别革命”不仅成为一个口号,也成为了人们的一种共识。在这样一种语境之中,马尔库塞与他的思想似乎已成明日黄花,现在来谈论他好像有点不合时宜。

这是不是意味着马尔库塞的思想在今天就没有什么意义了?我的看法恰恰相反。为什么?这里先留个悬念,大家听我慢慢道来。

马尔库塞的多重身份

我先简单介绍一下马尔库塞的情况,便于大家对他有一个大体的了解。

马尔库塞生于1898年,死于1979年。注意一下,法国思想家萨特是1980年去世,后来法国哲学家列维称20世纪是“萨特的世纪”。他写了很厚的一本书来谈论这个问题。那么在英语界和德语界,我们也可以说20世纪是“马尔库塞的世纪”。因为这个世纪法国有萨特,德国美国有马尔库塞,尤其是在六十年代的文化革命中,萨特与马尔库塞遥相互应,支持造反学生,形成了一片奇异的思想风景。

但是与萨特相比,马尔库塞的身份要更为复杂:

首先,马尔库塞是“中产阶级的富家子弟”,用今天的话说就是“富二代”。他的父亲是一个富有的犹太商人,母亲也是一个富有的德国工厂主的女儿。他一出生就过着一种衣食无忧的生活。

其次,他是“海德格尔的弟子”。这里他早年有一段经历很有意思,最开始的时候,海德格尔的《存在与时间》出版引起了轰动,而马尔库塞也读了这本书,被他的这本书所征服,一度成为海德格尔的助手,在他的指导下研究哲学。所以他被称为“海德格尔式的马克思主义者”或“存在主义的马克思主义者”。美国的理论家理查德·沃林写过一本书,叫做《海德格尔的弟子们》,他罗列了很多弟子,马尔库塞就被看作其中的弟子之一。

第三,他是马克思主义者,尤其是“青年马克思”的信奉者。大家应该知道,马克思在研究界分两个马克思,一个是青年马克思,一个是老年马克思。青年马克思的思想主要是以他的《1844年经济学哲学手稿》呈现出来的。实际上《1844年经济学哲学手稿》发现得比较晚,一直到1932年的时候,它的德文版才首次面世。马尔库塞读后非常兴奋,很快写出《历史唯物主义的基础》的长文予以评论。从此,马克思的“异化”“异化劳动”进入他的视野,成为他的思考诸多问题的得力拐杖。

第四,他是法兰克福学派的主将。1933年,马尔库塞于加入法兰克福社会研究所,从此成为法兰克福学派的核心成员之一。所以记住他是法兰克福学派主要干将是非常重要的,这意味着他与法兰克福学派的其他成员一道,分享着也丰富着“批判理论”的主要思想。简单来说,法兰克福学派的理论,就是社会批判理论,简称批判理论马尔库塞它之所以具有那么大批判的激情,很大程度上跟法兰克学派的批判理论有着密切的关系。

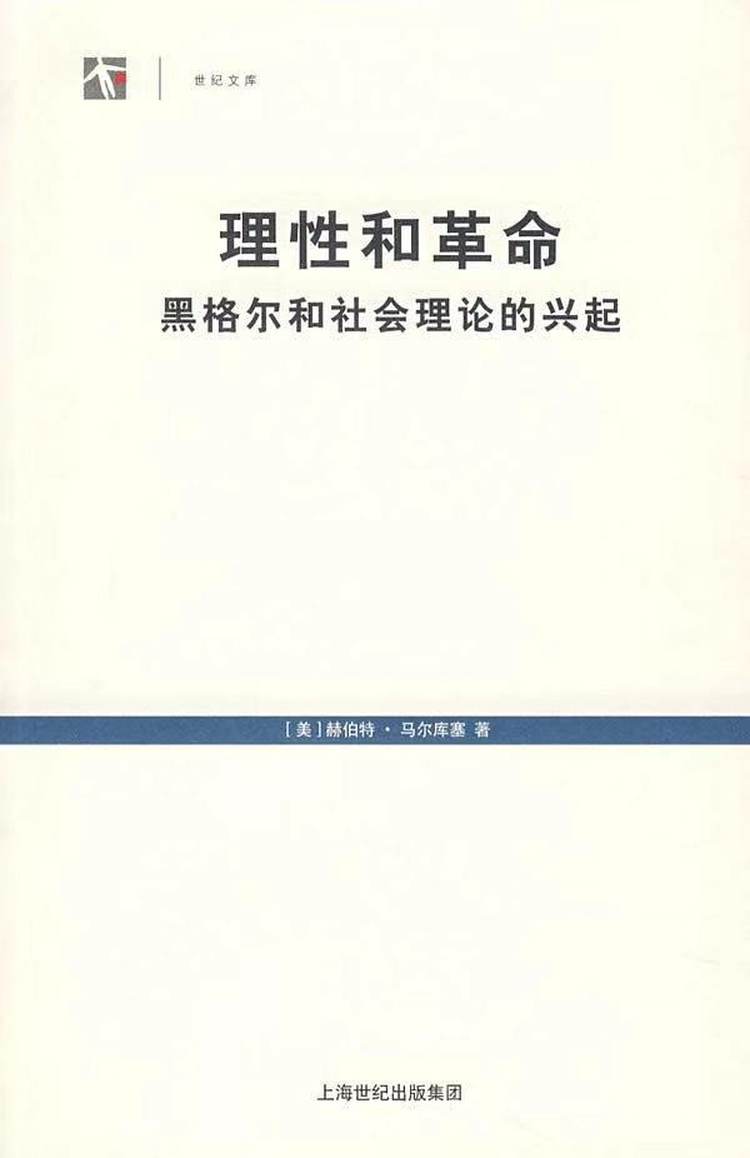

第五,他是一个黑格尔主义者。法兰克福学派本身就非常关注黑格尔的理论,黑格尔的思想也是批判理论中一条隐秘的线索。实际上,霍克海默、阿多诺、马尔库塞等法兰克福学派的成员在接受马克思之前或之中已经接受了黑格尔,其后,黑格尔的幽灵便在他们的思想中游荡。当他们激进着的时候,马克思的声音便湮没了黑格尔;当他们由激进转为保守时,黑格尔则开始在他们的思想中显山露水。对于马尔库塞来说,他比法兰克福学派的其他成员更接近于黑格尔的地方,或者他对黑格尔的思想汲取得更充分的地方在于他曾经对黑格尔专门做过一番研究,还在1941年写成了一本书:《理性和革命:黑格尔和社会理论的兴起》。此书强调理性的重要性,同时拯救黑格尔那里的否定性。同时他要论证的是,黑格尔的理性主义哲学并非纳粹主义的起源,纳粹主义的哲学基础是实证主义和经验主义。其实这是为黑格尔做翻案文章,因为当时法西斯主义兴起之后,好多人都觉得法西斯主义纳粹主义和黑格尔的思想有许许多多关联,所以马尔库塞就写了这样一本书。我在这里提醒大家注意,一,《理性和革命》是马尔库塞第一次用英文写作的书,因为他是德国人,他以前的著作文章是用德文写作的,从此之后,马尔库塞的书基本上就用英文写作了,这是他和法兰克福学派其他成员,比如阿多诺一个非常重要的区别。二,西方学界普遍认为,从文字技巧和逻辑结构上看,《理性与革命》是马尔库塞所有著作中写得最好的一部。

第六,他是一个弗洛伊德主义者。弗洛伊德的理论对法兰克福学派有着深度影响,马尔库塞也是其中之一。而试图打通马克思与弗洛伊德,在两人的理论之间架起一座桥梁的是两个人,其一是弗洛姆,其二是马尔库塞。弗洛姆也是法兰克福学派的早期成员,他曾经写过一本书叫做《在幻想锁链的彼岸:我所理解的马克思与弗洛伊德》,这本书很早就翻译过来了。马尔库塞在1955年写的《爱欲与文明》,副标题就是对“对弗洛伊德思想的哲学探讨”。请大家注意,这本书中虽然没有一处出现过马克思的名字,但马克思的幽灵却无处不在。所以他也被称为“弗洛伊德主义的马克思主义者”。

第七,他是流亡知识分子。1934年他随法兰克福学派社会研究所流亡美国,从此开始了他的流亡生涯。1949年,社会研究所返回联邦德国,但马尔库塞却留在了美国,这意味着他后来甘愿自动被流亡。阿多诺、霍克海默等人从美国返回联邦德国,结束了流亡生涯,但是马尔库塞,当然还有其他像洛文塔尔等成员依然待在了美国。关于流亡,美国学者萨义德在《知识分子论》里特别专辟一章内容,讲“知识分子的流亡”,他认为:“对于知识分子来说,流离失所意味着从寻常生涯中解放出来”,但“流亡也意味着将永远成为边缘人。”(P56)这种边缘的状态很容易让流亡者获得一种特殊的视角,让他看到一般人不容易发现的方面。马尔库塞后来非常严厉地批判资本主义社会,发现了美国社会的种种弊端,应该与他的流亡者身份,所形成的特殊视角有关。

第八,他还是一位公共知识分子。马尔库塞早年就对革命充满了浓厚兴趣,从1942年开始,他又进入美国战争情报办公室(Office of War Information)下属的情报局,任高级分析师,为反法西斯战争贡献力量。五十年代之后,法兰克福学派的其他理论家如阿多诺等,越来越让理论远离政治实践领域,而马尔库塞却恰恰相反,而是最大限度地让理论成为政治实践的指导思想。所以1968年五月风暴之间和之后,阿多诺对学生运动态度暧昧,因此受到了造反学生的冷嘲热讽。而且在1969年的时候,还发生了一个著名的事件,造反学生在阿多诺讲座的教室里面起哄,让他非常郁闷。而马尔库塞却频繁往来于美国与欧洲之间,坚定不移地站在学生一边,他因此也获得许多称号:“学生运动的导师”、“新左派之父”和“三M”之一(另两个“M”指的是马克思和毛泽东,因他们的英文名字均以M打头,故有“三M”之说,1967年,罗马大学学生游行示威时,在旗帜上打出了“Marx, Marcuse, Mao”)。实际上这时的马尔库塞与萨特一样,是在履行公共知识分子的职责。

所以,写过《马克思以后的马克思主义》的英国学者戴维·麦克莱伦(David McLellan)曾经说过:“赫伯特·马尔库塞是法兰克福学派最著名的代表,也是其中唯一没有放弃自己早年革命观点的创始成员。”[1]这个判断很准确。

同时我还要提醒大家注意。马克思关于费尔巴哈的第11条提纲非常著名:“哲学家们只是用不同的方式解释世界,问题在于改变世界。”实际上这句话也刻写到了马克思的墓碑上。我觉得马尔库塞是牢记马克思的这条语录,不忘初心的人。他这一辈子所有的理论都在致力于改变世界,尽管他的理论中有乌托邦的因素,但他不忘初心,这是他最主要的一个特点。。

以上我从八个方面谈到了马尔库塞的多重身份,那么这些方面加起来,就让他的思想有了一种内在的张力,一种特殊的魅力。我觉得接下来在谈论马尔库塞的时候,可以把这些方面做一个前理解。大家可以不断地回过来对应一下他的某些方面,因为这些方面会在他的思想上不同程度地有所投影。

[1][英]戴维·麦克莱伦:《马克思以后的马克思主义(第3版)》,李智译,北京:中国人民大学出版社2004年版,第293页。

如果您喜欢本讲内容

可以随手保存下方海报

分享到您的朋友圈

文章作者

赵勇

发表文章15篇 获得43个推荐 粉丝107人

北京师范大学文学院教授,《法兰克福学派内外》作者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里