5.3 马尔库塞 | 爱欲解放:跟弗洛伊德叫板

作者:赵勇

2019-09-06·阅读时长15分钟

三联中读的朋友们,大家好。我是北京师范大学文学院的赵勇。上一节我跟大家主要谈了一下马尔库塞的多重身份,让大家对马尔库塞在表面上有一个整体的理解。这一节内容我想集中到他的爱欲解放理论,谈谈他是怎么在弗洛伊德理论的基础之上,进一步进行改造的。

在马尔库塞研究界有一个普遍的看法,认为马尔库塞前期是一个“存在主义的马克思主义者”,这和海德格尔有密切关系;后期则是一个“弗洛伊德主义的马克思主义者”。前期的马尔库塞我们没时间谈论,下面我主要说说后期的马尔库塞。

由理性转向非理性

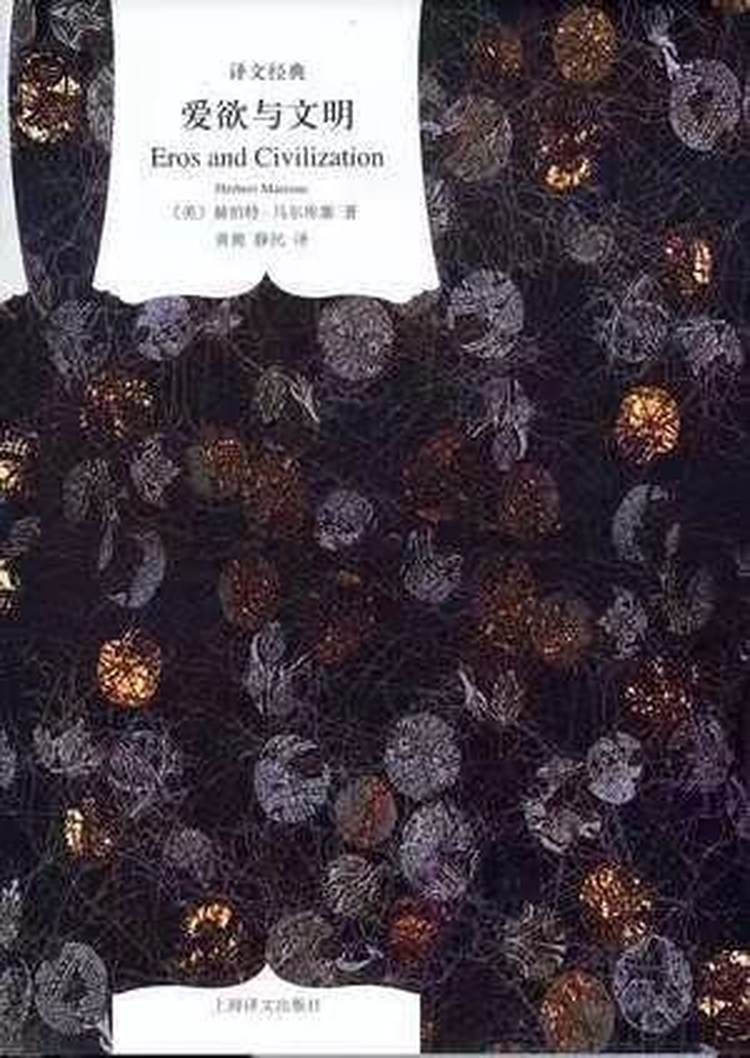

我在前面已经说过,1941年马尔库塞出版了《理性与革命》,强调理性主义,认为黑格尔的理性主义是完全革命的,而马克思则全盘继承了黑格尔的理性主义。然后就是1955年,马尔库塞出版了一本书《爱欲与文明:对弗洛伊德思想的哲学探讨》,这14年是马尔库塞的学术沉默期,因为虽然他这个期间也有一些零星的思考和文章,但是没有大部头著作面世。

这里就有一个问题,14年前,马尔库塞在写《理性与革命》的时候信奉的是理性主义;14年后,《爱欲与文明》的出版开始清理弗洛伊德的主要思想,实际上马尔库塞转向了非理性主义,因为实际上弗洛伊德的理论是和非理性主义有密切关系的。

为什么会发生这样的转型?

一、重视弗洛伊德的理论是法兰克福学派的一个传统。1942年10月,心理学家克里斯(Ernst Kris)曾询问社会研究所对弗洛伊德的态度,霍克海默(社会研究所的所长)明确答复如下:“我们确实深深地受惠于弗洛伊德及其首批合作者。他的思想是我们的基石之一,没有它,我们的哲学就不会是这种样子。”[1]霍克海默非常明确地说,弗洛伊德的思想给他们带来了极大的启发。另一个例子就是,1950年代,当哈贝马斯到了社会研究所之后,阿多诺对他的忠告是:真正的研究首先是要吃透经典作家的原著,而二手著作总是无足轻重的,然后他说什么是经典作家的原著,马克思和弗洛伊德就是这样的经典作家。要看他们的原著。[2]这是当时阿多诺给哈贝马斯的忠告,从阿多诺的说法当中,我们也可以看到社会研究所对弗洛伊德是多么的重视。马尔库塞处在这样一个氛围中,不可能不受到影响。

二、马尔库塞是一个马克思主义者,他有革命的情怀,也有改变世界的雄心,但是他又认为马克思不仅忽视了个人的解放,而且忽视了心理学。这是马尔库塞后来形成的非常重要的判断,他觉得马克思固然非常伟大,但他好像更多是社会学维度,没有心理学的维度,所以他觉得马克思的理论没办法有效地解释垄断资本主义阶段为什么出现了革命意识的危机。因为马克思的理论,无论是《共产党宣言》,还是《资本论》,还是其他的一些著作,马克思都认为工人阶级是革命最具有革命意识的阶级,但是为什么革命后来一直没有发生,或者发生了之后又以失败而告终?尤其到了一个垄断资本主义阶段之后,马克思理论,好像至少在马尔库塞看来解释不通了。而把弗洛伊德主义引入马克思主义,就是要解决这样一个问题。所以,《爱欲与文明》普遍被认为是把马克思主义和弗洛伊德主义综合到一起的著作。但为什么这本书里没出现的马克思的名字呢?因为当时的冷战氛围和麦卡锡主义的兴起,而马尔库塞既是流亡者,又是犹太人,还是马克思主义者,这三重危险身份比较危险,不得不使他在写文章时小心翼翼。这样,不让马克思的名字出现就成为一种政治策略。他是把马克思主义裹藏弗洛伊德主义中,用凯尔纳的话来说,这就“为一个不允许激进变革的时代敞开了解放的空间”。(Kellner, p.156)

改造弗洛伊德

那么,马尔库塞是如何改造弗洛伊德的理论呢?

弗洛伊德的假设:本我、自我、超我,快乐原则,现实原则。

本我被快乐原则所趋简,而自我是被现实原则所控制,这是他的最基本的一个假设。然后他更多时候在论述人的本能欲望,他认为人的本能欲望具有强烈的破坏力量,如果不加压制,完全被释放出来,就会天下大乱。中国有句古话叫做“欲壑难填”,人的欲望像深谷一样,很难填满。举个最简单的例子,人人都想日进斗金,但是靠正常途径是无法做到的,如何解决?是不是可以偷、可以抢?因为偷和抢是可以很快达到目的。如果人人都要满足自己的这种欲望,把这种欲望释放出来,人人都吃喝嫖赌抽,坑蒙拐骗偷,那么这个社会将会变得非常可怕。所以弗洛伊德认为,尽管本我遵循快乐原则做事,但它还要受到自我控制,自我也受到现实原则的控制。而一个社会向前发展、文明化的程度越来越高,我们文明的过程也就是压抑人的本能欲望的过程。一个社会的文明化程度越高,对人的本能欲望的压抑就越严重。所以在弗洛伊德的描述中,文明是与禁欲主义联系在一起的,所谓的文明就是一种“压抑性文明”。

这是马尔库塞思考弗洛伊德问题的起点,所以他在《爱欲与文明》第一章开头第一段就说:“弗洛伊德认为,人的历史就是人被压抑的历史。文化不仅压制了人的社会生存,还压制了人的生物生存;不仅压制了人的一般方面,还压制了人的本能结构。但这样的压制恰恰是进步的前提。……人的首要目标是各种需要的满足,而文明则是以彻底抛弃这个目标为出发点的。”(P3)这是他对弗洛伊德思想的基本概括的判断,在这个基础之上,马尔库塞对弗洛伊德的理论有一些改造。

马尔库塞的改造:

首先是解释一个核心概念:爱欲。

爱欲是希腊文Eros ['iərɔs] 的意译,一般音译为“爱若斯”或“爱洛斯”。柏拉图的《会饮篇》中反复出现这个词,它的基本意思有:一、若首字母大写,指的就是“爱神”,爱神是女爱神阿佛洛狄忒的儿子,同时也是以美色爱欲扰乱他人心智的俊美男神;二、首字母小写的爱若斯有好几层含义:1,最基本的含义是爱欲(physical love),代表着人们在世俗、肉欲方面的追求。2,从道德的层面看,爱若斯是对各种美好事物的追求,就是所谓的向善之心;我们每个人都有向善的一种愿望和期望,所以爱若斯有这样一种追求。3,爱若斯还可以是对智慧的热爱与追求。《会饮篇》中说:“因为智慧是事物中最美的,而爱神以美为他的爱的对象,所以爱神必定是爱智慧的哲学家。”(《文艺对话集》,P261)这样,就与“哲学”一词中“爱智慧”含义形成了一种呼应(英文“哲学” 一词philosophy 是由古希腊文philein 和sophia 这两个词演化而来的,philein 是“爱”的意思,sophia是“智慧”的意思,这两个词组合起来的含义就是“爱智慧”)。这就是我对这个《会饮篇》中爱欲或者爱若斯的一个简单的解释。

然后我们再返回弗洛伊德和马尔库塞的语境中,看看他们是理解爱若斯的。

弗洛伊德早期著作中是不用爱欲这个词的,那个时候他用的是力比多,即性欲,性本能。但是到了后期著作,他开始使用“爱欲”了。对此,马尔库塞评论道:“弗洛伊德后期著作中引入爱欲一词肯定是出于某些不同的理由。因为爱欲作为生命本能,指的是一种较大的生物本能,而不是一个较大的性欲范围。但弗洛伊德没有严格区分爱欲与性欲,而且他对爱欲一词(特别是在其有《自我与本我》、《文明及其不满》、《精神分析大纲》中也表明,爱欲是性欲本身意义的扩大。这些现象可能都不是偶然的。即使弗洛伊德没有明确提及柏拉图,但重点的变化仍是很明显的,因为爱欲所指的是性欲的量的扩张和质的提高。”(《爱欲与文明》,P150)

实际上,马尔库塞对弗洛伊德如此使用爱欲不太满意,因为他觉得爱欲只不过是性欲的2.0版,是它的扩大版或升级版。也就是说,如果联系到柏拉图所说的爱欲,弗洛伊德主要还是在爱若斯的第一层含义(对世俗、肉欲方面的追求)上使用这一概念的,或者是顶多扩大到了“人的机体追求快乐的普遍属性”这一层面。

那么,马尔库塞就完全是在柏拉图所谈论的三层含义上使用爱欲这一概念的吗?我觉得也不是。我想起英国学者莱斯诺夫说过的一句话:“马尔库塞的著作中有一个突出而令人生厌的特点,就是存在着大量带有‘大概’这种限制词或其同义词的陈述,读者搞不清马尔库塞本人到底想说什么。”(《二十世纪的政治哲学家》P56)这是莱斯诺夫的一个说法,我觉得大体上还是有点道理的。马尔库塞表达的特点让他的论述具有了一种模糊性,你一下子就说把握不清楚他究竟想说什么。同时,他也不喜欢下定义,所以在《爱欲与文明》一书中,我们并没有看到他对他所使用的爱欲有一个明确的界定。按照我的理解,我觉得马尔库塞谈及爱欲时显然联想到了柏拉图的《会饮篇》,其中也有爱若斯的影子,但他主要还是在借用并改造弗洛伊德的“爱欲”展开他的思考的。也就是说,马尔库塞所谓的爱欲既有性欲的成分,又更多靠在“追求快乐”这一层面展开。或者也可以说,当他把爱欲解放作为一种改造社会的社会方案时,这个爱欲更多与“快乐”联系在一起。当他把爱欲解放和文学艺术形成关联,注重“幻想”和“回忆”,试图建立一种“新感性”时,这个爱欲又更接近于“对美好事物的追求”。

爱欲解放

这是我对马尔库塞所使用的爱欲的一个简单的理解,接下来我们要谈谈爱欲解放。

要谈爱欲解放,首先我需要先简单提一下马克思的《1844年经济学哲学手稿》。在《手稿》中,马克思反复论证的是异化和异化劳动的问题。异化的英文是Alienation。英国有一个理论家叫威廉斯,他写过一本书叫《关键词》,《关键词》里边就收了Alienation这个词,他对这个词做了一个追根溯源的考察,他认为这个词最基本的意思就是“疏远、疏离”,到了近现代,异化有了许多变异用法,比如,一般的用法来自卢梭,意指人与他们原来的本性产生疏离。在这个意涵中,又有两个最普遍的用法:“其一是,在宗教上意指人与其内在的神性产生疏离;其二是,在弗洛伊德或受弗洛伊德影响的心理学中,意指人在文明中或在文明过程中的某些阶段,与他们原始的利比多(libido)或性欲产生疏离。”而在黑格尔或马克思的理论中,Alienation又形成了一个非常重要的变异用法:人与其本性所产生的疏离是由自我所造成的。比如,马克思就认为这种疏离的过程是由劳动造成的。在劳动中,人们创造了世界也创造了自己,但是由于劳动分工、私有制、资本主义的生产方式,资本家的剥削与压迫,等等,人们与自己的本性相疏离了。也就是说,人们创造了世界,但这个被创造的世界又反过来控制了他们,这个世界是异己的,陌生的,与自己相敌对的。(参见《关键词》P4-7)这是威廉斯的一些解释。

理解了异化,也就很容易理解马克思所谓的异化劳动了。马克思认为,在资本主义社会中,工人给资本家干活,他所从事的劳动就是异化劳动,所以工人劳动的强度越大,创造的产品越多,他也就越是疏离自己的天性和本质。于是在马克思的论述当中有了四种异化形式:一、人同他自己的活动产物相异化;二、人同他的生产活动本身相异化;三、人与自己的本质想异化;四、人与其他人的相异化。马克思在谈论这些问题的时候很有激情,我给大家呈现马克思的两个说法,大家可以欣赏一下马克思的观点以及言辞。

马克思说:“劳动对工人来说是外在的东西,也就是说,不属于他的本质的东西:因此,他在自己的劳动中不是肯定自己,而是否定自己,不是感到幸福,而是感到不幸,不是自由地发挥自己的体力和智力,而是使自己的肉体受折磨,精神遭摧残。因此,工人只有在劳动之外才感到自在,而在劳动中则感到不自在,他在不劳动时觉得舒畅,而在劳动时就觉得不舒畅。……劳动的异化性质明显地表现在,只要肉体的强制或其它强制一停止,人们就会像逃避鼠疫那样逃避劳动。……结果,人(工人)只有在运用自己的动物机能——吃,喝,性行为,至多还有居住,修饰等等的时候,才觉得自己是自由活动,而在运用人的机能时,却觉得自己不过是动物。动物的东西成为人的东西,而人的东西成为动物的东西。”马克思这话说得非常精彩。为什么马克思说饮食男女是动物的机能呢?因为在这个基础上,马克思紧接着说:“吃,喝,性行为等等,固然也是真正的人的机能。但是,如果使这些机能脱离了人的其它活动,并使它们成为最后的和唯一的终极目的,那么,在这种抽象中,它们就是动物的机能。”(P50-51)这是马克思的一个思考,而马克思在写作《1844年经济学哲学手稿》的时候只有26岁。

26岁的马克思形成这样的思考,我觉得记忆非常深刻,又文采飞扬。可以说,他对异化劳动论述的点睛之笔,对资本主义制度的批判,就体现在他这种铿锵有力的表达中。我想起当代作家王蒙曾经有过一个说法,他说马克思文章写得非常漂亮,有人希望他推荐散文,他就推荐了马克思的《共产党宣言》,说马克思的文章(比如《共产党宣言》)是最好的抒情散文时,我觉得是有些道理的。

我个人认为,马克思的这些论述也依然适用于当今世界。现在的工厂变成了企业,资本家不叫资本家而变成了企业家或老板,工人不叫工人而叫做员工,但雇佣劳动的性质并未发生多大变化。如果大家有人执行的是“996工作制”,那这正是马克思是所批判过原始积累时期的资本家的剥削方式:延长工人的劳动时间,加大工人的劳动强度。你们可以对照一下马克思的说法,看看你们的劳动是不是异化劳动。

既然马克思对异化劳动有清醒的认识,那么如何消除异化,占有人的本质呢?马克思的设计是私有财产的扬弃,共产主义的实现。因为“私有财产的扬弃,是人的一切感觉和特性的彻底解放”。到那个时候,人就可以以一种全面的方式,“也就是说,作为一个完整的人,占有自己的全面本质”。如何理解马克思的这一论断呢?我觉得他自己的一个描述非常形象,我把这个描述拿过来,我就不需要做更多的解释了:“在共产主义社会里,任何人都没有特殊的活动范围,而是都可以在任何部门内发展,社会调节着整个生产,因而使我有可能随自己的兴趣今天干这事,明天干那事,上午打猎,下午捕鱼,傍晚从事畜牧,晚饭后从事批判,这样就不会使我老是一个猎人、渔夫、牧人或批判者。”[3]

通过他的这番描述,我觉得实际上也是说做一个完整的人怎样占有自己的全面本质,通过这方面的描述我们也可以意会和做一些理解。我们现在因为劳动分工,把人固定在某一个职业或某一个行当上,即我们不是全面发展,而是片面发展自己。马克思的构想当然非常的美好了,他希望每个人都能够充分地把自己各种各样的潜能开发出来,然后占有自己的全面本质。这是我对马克思关于异化劳动,以及对异化扬弃的简单梳理。

大家可能会有点好奇了,我要谈马尔库塞的爱欲解放,为什么跑到马克思这里了呢?因为我前面说过,《爱欲与文明》中游荡着马克思的幽灵,马克思的思想无处不在。就是说,马尔库塞是非常认同马克思《手稿》中的观点的。马克思的观点是什么?消除异化才能赢得人的解放,而人的解放就是人的本质的解放。那么人的本质是什么呢?马克思提出过多种规定,在不同的语境之下有不同的说法,比如,五官感觉的人化,自由自觉的活动,一切社会关系的总和,等等。他在不同的语境里都用这种方式来表达什么是人的本质,但这些规定都比较抽象,用马尔库塞的话说就是缺乏心理学的基础。于是,马尔库塞便把人的本质置换成了非常具体的爱欲,然后开始呼应马克思的主张:“既然人的解放就是人的本质的解放,而人的本质就是人的爱欲,那么,解放人就是解放人的爱欲。这便是马尔库塞的‘三段论’。”[4]

那么,如何使人的爱欲得到解放呢?马尔库塞使用了他发明的一套概念(如基础压抑,额外压抑、操作原则等)进行了一番复杂的论证,这里我将不再展开。总之,在弗洛伊德的理论中,工作是件不愉快的事情,为什么不愉快?因为它与人的追求快乐的本能相敌对,在人的本能结构中,根本就没有“工作”的能量和冲动,人的本能结构、人的天性是不愿意劳动、不愿意工作,是贪图享乐的。而在马克思的理论中,劳动就是异化劳动,这是件更加痛苦的事情,所以要消除异化,这是马克思的一种构想。而在马尔库塞的构想中,首先存在着一种非压抑性的文明,其次存在着一种能够提供高度的力比多满足的工作,从事这种工作是令人愉快的。他觉得艺术工作就是这样一种工作。所以,后来马尔库塞反复谈论艺术、艺术的力量、艺术的作用,显然是把艺术与爱欲解放联系到了一起。

还有一个问题,为什么马尔库塞要极力鼓吹爱欲解放呢?因为马尔库塞看到在发达的工业社会里,统治的方式已经发生了根本的变化,统治者依靠技术理性开始了对劳动时间和休闲时间的全面控制,人们逐渐适应了这种新的统治形式,甚至觉得“人的自由可以在一般的压迫框界内实现”(P15)。这样就造成了一种自由的假象:人们本来是接受着新的奴役,却反而感到了一种自由。“用马尔库塞的话说,就是自由和奴役的结合变得理所当然了,它已成为进步的一种手段”(P3)因为一切都是以个体的需要和满足为前提条件的,这样就再生产出一种最隐蔽的异化形式。这种局面让马尔库塞感到恐惧,所以他反复声明,《爱欲与文明》并不是一部心理学著作,爱欲也不是一个心理学概念,而是一个政治概念。他《1966年政治序言》中结尾句特别指出:“在今天,为生命而战,为爱欲而战,也就是为政治而战。”(P11)

《爱欲与文明》是其实是马尔库塞的“项庄舞剑”之作,舞的是爱欲这把心理学之剑,但是却“意在沛公”,沛公是谁?政治。和我们前面所说的革命联系起来,所以我觉得,爱欲解放理论应该是他构想中的革命理论的一次彩排。

这一节我就谈到这儿,下一节我主要结合马尔库塞的另一本书《单向度的人》,谈一下“单向度”是怎么回事,他如何向极权主义宣战?同时也跟大家聊一下,马尔库塞在60年代的学生运动当中究竟扮演怎样的角色?

[1]Martin Jay, The Dialectical Imagination: A History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research 1923-1950,p. 102.

[2][德]哈贝马斯:《我和法兰克福学派——J. 哈贝马斯同西德〈美学和交往〉杂志编辑的谈话》。

[3]《马克思恩格斯选集》第一卷,人民出版社1995年版,第85页。

[4]陈学明:《二十世纪的思想库——马尔库塞的六本书》,云南人民出版社1989年版,第78页。

如果您喜欢本讲内容

可以随手保存下方海报

分享到您的朋友圈

文章作者

赵勇

发表文章15篇 获得57个推荐 粉丝107人

北京师范大学文学院教授,《法兰克福学派内外》作者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里