172窟:常沙娜的敦煌记忆

作者:薛芃

2019-09-19·阅读时长8分钟

本文需付费阅读

文章共计4290个字,产生20条评论

如您已购买,请登录

常书鸿和女儿常沙娜

快到中午了,敦煌的阳光越来越烤人。常沙娜坐在车窗边,看着外面熟悉的戈壁黄土,慢慢脱下白色西装,整整齐齐地叠好,塞到了包里。89岁的她,依旧很讲究,凡事亲力亲为,卷曲的头发盘得很低,散发出带着传统味道的优雅感。

最近这几年,常沙娜每年都会从北京回敦煌一次。虽然每次只有几天,但必须安排出时间给父亲扫墓。1994年,第一任敦煌研究院院长常书鸿在北京去世,按照他的遗愿,一半骨灰安置在八宝山,另一半则带回了敦煌。从莫高窟的大门向东,走过宕泉河,沿着戈壁山丘走一两分钟,就能看到常书鸿的墓碑,正对着九层楼,后人在墓碑前刻下了几个字——“敦煌守护神”。旁边是第二任院长段文杰的墓碑。

常沙娜从小就很听话,父亲让她画画,她就画,父亲觉得应该去美国深造一下,她就去了,在她回国想要在绘画上有更深的造诣时,她遇见了梁思成、林徽因夫妇,梁氏夫妇希望她去清华大学营建系做图案研究,父亲也赞成,常沙娜就去了。每走一步,常书鸿都是常沙娜的引路人,而他对女儿最大的影响,就是把小沙娜从法国带到了敦煌。

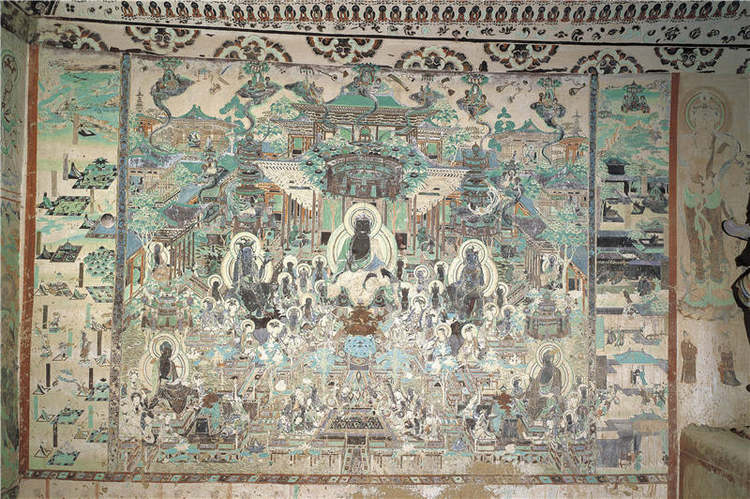

172窟的观无量寿经变图(敦煌研究院供图)

跟着大人上洞子画画

“我们先走了,而你却要在这里无穷无尽地研究保管下去,这是一个长期的——无期徒刑啊!”1941年,张大千先后在敦煌待了两年,临摹了大量壁画,1943年初准备正式离开敦煌,结束这段临摹的工作。临走时,他半开玩笑地留给了常书鸿这句话。

张大千还留下了两件宝贝——一份黑白版的敦煌图录,里面有很多他研究时写下的批注;另一个是蘑菇路线图,因为生活在莫高窟,吃得很简陋,张大千在附近的水渠边找到了一个长有野生蘑菇的隐蔽处,临走时,他把这个“秘密基地”也告诉了常书鸿。那时,常书鸿刚刚来到敦煌。

保护是常书鸿的首要任务。那时洞窟边还没有完备的栈道,好在莫高窟不算高,要想上高处的洞里,就得爬梯子。要临摹壁画,纸、笔、颜料都难以为继,这是最大的难题。最好的纸是四川的平江竹浆纸,可敦煌太过偏远,很难买到。只能就地取材,改用窗户皮纸来裱褙,笔画秃了就自己修,反复使用。颜料也得省着用。早期的研究者开始在附近山上找矿物颜料,一些当地的红土、绿松石都是可以做颜料的,甚至和千年前工匠们用的矿物颜料是一样的。后来,也有在西藏或其他地方考察的地质学家找到类似的矿物颜料,就给敦煌的美术工作者们留了下来。

常书鸿在他的回忆录中写道,洞窟壁画临摹是一项很艰苦细致的工作。莫高窟是一面坐西向东的峭壁,由北向南绵延开来,每个洞窟都是朝东的,只有一个门能透进来光线,加上每个洞窟都有一段甬道,穿过甬道,真正能照到壁画上的光线就十分微弱了。我们现在参观都必须打手电筒才能看清,临摹时乃至千百年前绘制时的难度就可想而知了。

解决采光问题是另一个难题。由于电压不够,窟里无法通电,只能一手拎着个小油灯,一手执笔,照一下画一笔,油灯的光摇曳着,时明时暗,在这种光线下工作,人总是很容易疲倦。常书鸿回忆道:“要是临摹窟顶时,就更加艰苦,要仰着头,脖子和身体都成了90°直角,仰看一眼低头再画一笔,不一会儿就头昏脑涨,有时甚至恶心呕吐,尤其是临摹大幅壁画,困难就更大了。”为了让洞里更亮一些,工作人员也会在洞口放上镜子,利用反光来作画。

1943年初,当常书鸿他们到达敦煌成立研究所之后,起初一直沿用张大千的洞窟编号,但不久就发现不便。他们很快就对洞窟进行了重新编号。“以莫高窟上山进城?的路线为起点,第一层从北至南按洞窟排列顺序,有一个窟即编一个号,小洞、耳洞均一一编号;第二层从南向北,第三层由北向南。如此按‘之’字形编排。”这一次编号一共有465个窟,但在后来的工作中又陆续发现了24个窟。直到现在,莫高窟一直在使用常书鸿的编号,共计492个。

文章作者

薛芃

发表文章137篇 获得8个推荐 粉丝918人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里