大英博物馆的10件敦煌珍品

作者:三联生活周刊

2019-09-19·阅读时长7分钟

本文需付费阅读

文章共计3820个字,产生15条评论

如您已购买,请登录整理/张佳婧

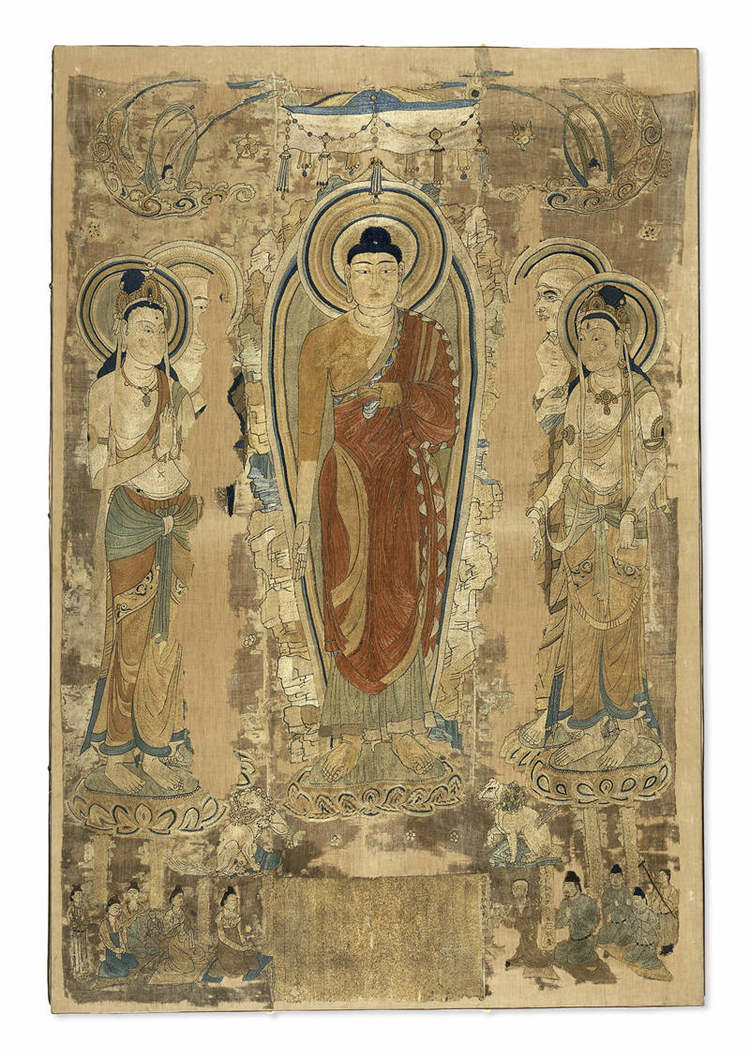

《释迦牟尼灵鹫山说法图》

《释迦牟尼灵鹫山说法图》

(Sākyamuni preaching on the Vulture Peak)

唐,8世纪,巨型刺绣画,241厘米×159厘米

这幅刺绣表现的是释迦牟尼在灵鹫山说法的场景。全图由五尊佛像构成,上部是华盖和飞天,下部是众多的供养人像。绣品中心是站在莲花宝座上的释迦牟尼。佛陀偏袒右肩,右手垂直下放,左手执衣襟——这是所有灵鹫山释迦牟尼说法图中所共有的一种姿势。

这幅作品色彩丰富,技艺精湛,是敦煌藏经洞出土的最优秀的作品之一。和大英博物馆其他大多是装饰性的刺绣作品相比,该图同其他绢绘净土图一样气势壮观。值得一提的是,主尊周围各尊佛像的布局,与我们在雕像中所见到的一样,显现出一定的空间景深。这种用刺绣表现出空间感和量感的劈针割绣双层织法,是初唐时一大技术特色,并且和同时期注重层次与立体感的绘画、雕刻艺术相呼应。

无官方名称,《释迦牟尼的天堂》

无官方名称,《释迦牟尼的天堂》

(Paradise of Shakyamuni)

唐,800~850年,巨型彩绘绢画,168厘米×122厘米

这幅巨型画设定在中国传统建筑之中。整体构图简单明朗,主要人物突出。在整个分层对称的框架中,释迦牟尼坐在两尊菩萨之间。他的下方是一群正在演出的舞者和乐伶,再下方便是大日如来佛,他的长袍上有着太阳与月亮的标志,这个场景可能是为了表现释迦牟尼在《莲花经》中阐述的宇宙面貌。在画的最底部则是一排供养者,这些人共享一种崇拜、敬仰宗教的精神状态,甘于自我牺牲。

其两侧是一系列的连环画,讲述了《报恩经》中悉达多王子的故事——一则有关释迦牟尼前身的民间传说。遭人追杀的悉达多王子带着父母逃出宫殿,食物用尽以后,悉达多向父母献出了自己的肉身,父母各拿走一块肉后将他留在了路边。不久,一只饥饿的狮子出现了,宅心仁厚的王子决定把自己的最后一块肉献给它。狮子颇为感动,显现出因陀罗神的真身,并帮助王子恢复了肉身与力量。这幅绢画很好地印证了敦煌佛经中的内容。

《炽盛光佛并五星神图》

(Tejaprabhā Buddha and the Five Planets)

唐,897年,彩绘绢画,80厘米×55厘米

这幅国宝级画作是中国最早将五大古典行星拟人化的艺术作品,不仅题材罕见,而且还有题记曰:“炽盛光佛并五星神,乾宁四年正月八日,弟子张淮兴画表庆光。”准确地记录了创作年份和画家名讳。炽盛光佛是中国佛教中释迦牟尼的教令轮身,这种形象开端于唐代,盛行于宋元时期,明代依然流行,直到清代才逐渐消失。

该画由主尊炽盛光佛和五星组成,这一众神灵都乘踏在五彩祥云上。炽盛光佛周身放射五彩强光,乘坐一辆公牛所牵的车向左奔驰,他面前的祭坛上摆放一套华丽的黄金祭器,身后有两面飘扬的旗帜。上方的华盖随风飘动,人物面部呈现出金色的光芒。祭器使用墨描,当初可能使用了金色晕染。

炽盛光佛周围,以逆时针排列着五星神像:头戴猿冠,身着黑衣,手持纸笔的女子是木星;头戴猪冠,身着青衣,手捧花果的男子是水星;头戴牛冠,手持锡杖,棕褐色皮肤的婆罗门男子是土星;头戴鸟冠,皮肤白如雪,身着白色练衣,手弹琵琶的女子是金星;头戴驴马冠,红发红肤,四只手各持矢、弓、剑和三叉戟的外道男子是火星。画面里中国和印度的传统元素、人物形象融为一体,加上五星本属道教,体现了佛道融合的思想。

该画鲜丽耀目,很可能是在宗教游行时,用来挑挂在游行队伍中。

文章作者

三联生活周刊

发表文章6017篇 获得22个推荐 粉丝47335人

一本杂志和他倡导的生活

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里